翻訳|discourse

関連語

精選版 日本国語大辞典 「談話」の意味・読み・例文・類語

だん‐わ【談話】

- 〘 名詞 〙

- ① はなしをすること。はなし。会話。だんかい。

- [初出の実例]「三献已訖、促膝談話」(出典:三教指帰(797頃)上)

- 「調子といふは〈略〉日用の談話のうへにもある事也」(出典:俳諧・芭蕉葉ぶね(1817))

- [その他の文献]〔北斉書‐崔

伝〕

伝〕

- ② 非公式な、または形式ばらないでする、ある事柄についての意見。また、その発表。

- [初出の実例]「この古地図をたよりに台座の下までたどりつき、王様を掴へて談話を取ってやらねばならん」(出典:魔都(1937‐38)〈久生十蘭〉三〇)

最新 心理学事典 「談話」の解説

だんわ

談話

discourse

【ごっこからファンタジーへ】 子どもは想像力を働かせ,物(もの)や事(こと)についての体験や印象を複合し,絶えずイメージを作り出し,作り変えながら自己や自己を取り巻く世界についての「現実についてのモデル」「想像世界」などを構成していく。ことばや動作,描画などは,それぞれのシンボルに特有な諸形式で想像世界を構築し内面世界を外化する。ごっこ遊びmake-believe playはその典型的なものである。身体や動作が主役になる見立てからごっこへ,また片言からまとまりのあるディスコース(談話や文章)へ,やがてごっこからファンタジーへの道筋は,想像力の発達に支えられ,内的世界に形や構造を与えて外化する手段であることばや動作の発達に呼応して一貫性ある世界が構築されるようになる。

幼児期初期に見られるごっこ遊びは,彼らにとってとくに印象の強い知覚的断片を取り出している。それらの断片をつなげ,展開にまとまりをもたらす因果的推論や接続のことばも未熟なため,遊びの筋や流れには一貫性が感じられない。中期になると筋や流れが出てくるようになる。筋や流れの一貫性は,スキーマschema,談話文法discourse grammar(物語や説明の展開構造の枠組み)やスクリプトscript(出来事の系列)などの手続き的知識によってもたらされる(Schank,R.C.,1982)。これらの知識は体を動かし,ことばで状況を記述する経験を通して形成され,獲得されるようになる。ごっこ遊びは,子どもの過去の体験や経験のイメージを現在に再現して,子どもなりにそのことの意味をはっきりさせる作業である。

この作業はおとなになれば反省的思考reflective thinkingや回想的思考retrospective thinkingの形を取る。反省的とは倫理的基準に照らして良い悪いの判断をするというのではなく,現在の位置から過去の本質を見極めようとする精神の働きのことである。回想的とは過去の事実の記憶や感傷のことではなく,そのときには理由もわからず泣き,強く感動した現象しか明らかでなかったことが,時間を隔てて眺望したときに,その体験の意味をその時点なりに明瞭にする精神の働きを指している。反省的思考,回想的思考により過去の感情体験は冷却されていく。そのような精神作業は幼い子どもの遊びでも働いており,その延長線上に談話という活動があるのである。

【談話の発達】 物語るということは知識や経験をもとにして想像世界を作り出し,それをことばで表現するという営みの典型である。

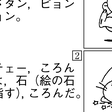

物語storyは片言で出来事の断片を語ることから始まる。語りは2歳から3歳にかけて時間関係をとらえることばの獲得に伴ってしだいにまとまりを見せてくる。3枚の絵(図1)を見せて説明してもらうと,2歳児は絵に制約を受けて,絵について語る。その表現は断片的で列記的表現になる。3歳児は絵に描かれていることを手がかりにして解釈して語る。2歳児は「ころんだ。石(と絵の石を指さしながら),ころんだ」と転んだ理由を後から付け加えている。やがて,3歳児は「上ばかり見ておどっていたので,水たまりにしりもちをついてしまいました」としりもちをついた理由を述べて二つの場面をつなげている。3歳後半~4歳前半にかけて,生活の中での経験を利用できる題材なら,もっと多くの出来事に筋道をつけて話せるようになる。4歳後半~5歳前半になると,事件を盛り込んだ話,「欠如-補充」「難題-解決」のような語りの形式を獲得するようになる。幼児期の終わり,5歳後半ころには「だって○○だもん」とか「なぜかって言うと□□だから」というような理由づけ表現や「さっき\\だったから」というような過去にさかのぼる言語表現形式を使って,夢の中の出来事や回想シーンを組み込んだファンタジーが生成できるようになるのである。

内田伸子(1985,1996)によると,幼児期の終わりころの可逆的操作reversible operationの獲得は,出来事を因果関係でとらえ,かつ語るのに不可欠であるという。ピアジェPiaget,J.は,操作と逆操作が相補的な作用をもつものとして構造化されると,操作の可逆性が成立すると指摘した。子どもに複雑な展開構造をもつ物語を読み聞かせ,その物語を再話させると,入り組んだ筋を間違えずに再話するのは7~8歳を過ぎてからであることを見いだした。そこで,7~8歳ころから操作の可逆性が成立して群生体(形式的操作の枠組み)に組み込まれ,因果的推論ができるようになると想定している。これに対し内田(1985)は5歳後半ころから時間概念の成立と軌を一にして可逆的操作が獲得される証拠を見いだした。

われわれはある出来事を目撃したとき,その後どうなるか,原因から結果へと推論を働かせる。しかし,ある出来事はなぜ起こったのか,何があってこんなことになったのか,ある出来事を結果としてみなし,その原因にさかのぼって推論することもある。原因から結果へ順に推論することはやさしい。4ヵ月の乳児であっても,おもちゃの汽車がトンネルに入った(原因)のに,いつまで待っても出てこない(結果)とびっくりする。しかし,結果から原因にさかのぼって推論する――これを可逆的操作とよぶ――のは難しい。可逆的操作を使って原因を推論することはいつからできるかを調べてみると,幼児期の終わりころでないとできるようにはならないのである。このことを確かめるために,二つの出来事をつなげて一つの物語を作ってもらう場面を設定した(図2)。3歳前半から5歳後半までの半年ごとの6年齢段階の子どもを対象にして,出来事の起こった順に①→②へとつなげる順向条件の課題と,結果の②を述べてから原因の①を説明する逆向条件で物語を作らせたところ,出来事の順番に話を作るのは簡単だが,逆向条件では5歳後半であっても逆順方略を使って出来事をつなげることが難しく,絵の提示順に作話してしまう(図3)。そこで,「だって,さっき~したから」という逆接の接続形式を使わせる訓練をしてみると,5歳後半過ぎの子どものうち,時間概念ができあがっている子どもたちだけが可逆的操作を使って作話することができた。子どもたちは2歳代から「だって~だもん」と自己主張する。しかし,この表現を時間を逆転させる表現として使うには,時間概念(出来事の前後関係)を獲得することが前提になる。

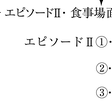

しかも,言語形式を時間をさかのぼらせる表現として適用させるためには,模倣再生のような練習や出来事の前後関係を教示するだけでは効果はなく,逆順方略は出来事の前後関係を逆転させることができる表現と自覚化させなくてはならない。情報処理容量,すなわち短期記憶のスパンとは,直前に提示された刺激をどれだけ覚えているかという記憶容量を指している。記憶容量は数字の逆唱によって査定する。5歳後半過ぎから記憶容量が3単位から4単位へと拡大すると,可逆的操作を使って過去,現在,未来の時間操作が可能になる(図4)。こうして,幼児期の終わりには順向推論prospective reasoningも逆向推論retrospective reasoningも可能になり,現実と虚構を行きつ戻りつするような談話が産出されるようになる。その例として,5歳10ヵ月の女児が友だちの家で絵本作りごっこをして遊んでいるときに作った物語を表に,談話の展開構造を図5に例示した。この物語には三つの「物語技法」が使われている。①難題-解決:物語はA「誕生会」とB「星を空へ返す」という二つのエピソード(発端-展開-結末)から成り,BはAに組み込まれている。Bでは「星を空へ返す」難題が解決されるまでが語られる。②3度の繰り返し:解決の試みは,象の試み→相談→ネズミのお手柄という順に3度繰り返され,ネズミが解決の鍵を握る。3度の繰り返しは形式的な安定感を与え,努力の大きさを象徴する。③組み込み技法:エピソードBを締めくくる「一日だというのに」という表現は,現実とは異なる虚構の世界を作り出している。最後にひときわ美しく輝く星が,自分たちが力を合わせて返してあげた,あの星であろうと結末を語り物語が閉じられる。これを語った子どもが特別というわけではなく,多くの子どもが,幼児期の終わりころには語りを支える認知的基盤を支えに豊かな物語が語れるようになる(内田,1990ほか)。

【談話産出の認知的基盤】 内田(1996)に基づき,談話産出を支える認知機能を概括すると,図6のようになる。生後10ヵ月ころに,象徴機能が成立してイメージが誕生すると,ヒトは生物的存在からイメージを意識内容にもつことのできる人間的な存在になる。意識の時間軸は現在から過去へと広がることになる。生後10ヵ月ころに起こる認知発達の質的変化は,第1次認知革命the first cognitive revolutionとよべるほど劇的な変化である。他人との社会的やりとりを通して,自己自身の意識化が始まり,語彙や文法,談話文法が獲得される。やがて,5歳後半ころに第2次認知革命the second cognitive revolutionとよべるような認知発達の質的転換期を迎える。プラン能力,メタ認知能力meta-cognitionや可逆的操作が連携協働して語りを支えるようになる(内田,2007)。これらの変化は,同時に扱える情報の単位が増え,認知的処理資源cognitive resourceと短期記憶範囲digit spanが3単位から4単位へ拡大するのと軌を一にしている。

【日本語談話の特徴】 幼児期~児童期の日米の子どもに物語を語らせると,語りの構造は日米で異なっている。日本人は「そして」「それから」という接続形式を用いて時系列and-then reasoningで説明し,最後に教訓などを付け加える。一方,英語母語話者は「なぜかというと~だから」という接続形式を用いて出来事の起こったわけを因果律why-so because reasoning(結論先行型)で説明することが多い(内田,1999)。しかも,アメリカでは小学校1年から言語技術language artsで,因果律のパラグラフ構成法の指導に力を入れているため,討論・交渉・ディベートなどに向く表現形式が磨かれていく。

「だって~だから」という接続形式を用いて出来事を因果律で説明するためには,可逆的操作が使えなくてはならない。前述したように,可逆的操作は,時間概念が成立するに伴い,5歳後半ころに確立する。しかし,この段階で直ちに因果律の説明ができるわけではない。相手に納得してもらう談話を展開するには,理由づけや論拠を示す表現形式を学習しなくてはならない。

日本では,思考力や論理力を育成するためのカリキュラムである論理科の開発が始まった。論理科の教育目標は論理力を育成することである。小学1~6年生まで,週2回の論理科の授業を受ける。論理科では,第1に情報(図表や文章など)に表わされた内容を読み解く,第2に内容の真偽性や考えの妥当性について判断する,第3に事実や考えを筋道立てて表現する,第4に論拠を挙げて説明し説得する,第5に説得のための結論先行型の表現形式を身につける,の5点が教授される。教室では子どもたち同士の対話と自己内対話を反復し,自分の考えを明確にしていく授業が展開されている。論理科カリキュラムは他者との対話と自己内対話を反復させた対話的実践活動によって,日本人に不得手な因果律談話の構成法を育成することを目標にしている。

内田は,論理科カリキュラムの1年間の実践が児童の説明スタイルにどのような効果を与えるかを検討するため,4コマ漫画の説明作文を書かせた。論理科実践校の3年生と5年生の作文を,論理科非実践で学習到達度調査の上位校の3年生と5年生の書く作文と比較したところ,論理科実践校では理由づけ,根拠づけが多く,簡潔な結論先行型作文が多く見られた。また,論理科カリキュラムの効果は5年生で顕著になることも見いだされた。同じ原理の学習が効果的なのは学年によって異なり,5年生において有効であるという適性処遇交互作用aptitude-treatment interactionが検出された。小学校高学年では抽象的な思考段階(形式的な操作段階)に入るため,因果関係の筋道をはっきりさせる結論先行型の言語形式「だって~から」を教えることが説得の論理作りを促進するのであろう。以上から論理科では,子どもの認知発達過程に配慮するとともに,日本語談話の構造に配慮した教育がなされれば効果が期待できるだろう。

〔内田 伸子〕

図6 物語行動の発達を支える認知革命

図5 「星を空に返す方法」エピソード分…

図4 逆向条件で用いられた方略

図3 逆向条件

図2 二つの事象の総合課題に用いた絵カ…

図1 三つの場面をつなげる

表 星を空に返す方法

出典 最新 心理学事典最新 心理学事典について 情報

普及版 字通 「談話」の読み・字形・画数・意味

【談話】だんわ

屋

屋 林の下に

林の下に ぎず、談話するは、農夫田

ぎず、談話するは、農夫田 の客に

の客に ぎず。

ぎず。字通「談」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...