精選版 日本国語大辞典 「踏絵」の意味・読み・例文・類語

ふみ‐え‥ヱ【踏絵】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「踏絵」の意味・わかりやすい解説

踏絵

ふみえ

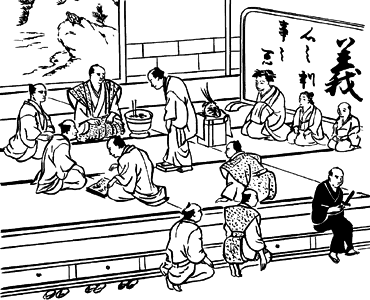

江戸時代、キリシタンでないことを証明するために、キリスト、マリアの絵像を踏むこと。絵踏(えふみ)ともいう。また絵踏のときに用いられた聖画像を踏絵というが、絵踏と踏絵は混同して使用されることが多い。絵踏の呼称は、ほかに「影踏(えいふみ)」「ミ影(えい)を踏む」などの例がある。

キリスト教棄教の強要、あるいはその証(あかし)として、1620年代(寛永(かんえい)初期)に長崎で始められた。やがて、薩摩(さつま)藩など一部の地域を除く九州各地でこの方法がとられた。最初、転(ころ)びキリシタンに実施された絵踏は、1660年代(寛文(かんぶん)年間)ごろになると、キリシタン摘発のために全領民を対象として制度化され、領民支配の一環をなすに至る。この九州諸藩の絵踏制の強化に対応して、長崎奉行所(ぶぎょうしょ)では1669年(寛文9)萩原祐佐(はぎわらゆうさ)に命じて真鍮(しんちゅう)踏絵をつくらせて、踏絵板の不足を補い、さらにこの踏絵板を九州諸藩に貸し出すことによって、九州のキリシタン取締りに関する権限の掌握を図った。絵踏が制度化されたのは九州地方のみであるが、九州以外の各地でも随時密入国者や潜伏キリシタンの露顕があったようなとき、類似の方法で絵踏が行われたという。後年、長崎では絵踏は年中行事化して、毎年正月に町順で行うようになった。1858年(安政5)の日米修好通商条約締結によって絵踏制は廃止されるが、長崎以外の地ではその後数年施行されていたことが、絵踏帳の存在などによっても知られる。

なお踏絵板は、初期にはキリシタンから没収した画像などが用いられたが、破損や絵踏の制度化、普及化に伴って、踏絵そのものが定型化、固定化した。そのために、金属製鋳造レリーフ聖画像を板にはめ込んだ板踏絵、萩原祐佐製造の真鍮踏絵などが広く用いられるようになった。踏絵は主として長崎奉行所が厳重に管理した。現在は東京国立博物館に保存されている。

[村井早苗]

改訂新版 世界大百科事典 「踏絵」の意味・わかりやすい解説

踏絵 (ふみえ)

江戸時代のキリシタン検索制度である絵踏行事に用いた聖画像をいい,踏む行為を絵踏といったが,しだいに混用して絵踏も踏絵と称した。1628年(寛永5)長崎に始まって1858年(安政5)廃止されるまで九州各地で制度的に実施された。東京国立博物館蔵の板踏絵と真鍮(しんちゆう)踏絵は元長崎奉行所の絵踏道具である。各地に踏絵と称する物があるが,キリシタン検索に用いた確実な裏付けがないと踏絵とはいえない。

執筆者:片岡 千鶴子

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「踏絵」の意味・わかりやすい解説

踏絵【ふみえ】

→関連項目天草崩れ|宗門改

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「踏絵」の解説

踏絵

ふみえ

キリシタン検索のための絵踏(えぶみ)に使用された対象物。はじめ紙に描かれた聖画像や銅製のクルス・メダルなどが使用されたが,長崎奉行所ではそれらを板にはめ込んだ板踏絵10枚が使用された。17世紀中頃の大村郡崩れ・豊後崩れ・濃尾崩れなどキリシタン露顕を契機とするキリシタン弾圧にともない,1669年(寛文9)長崎奉行河野権右衛門は,長崎本古川町の仏具師萩原祐佐に命じて真鍮製の踏絵20枚を作製させた。以後九州では長崎奉行の強力な指導のもとで,奉行所管理の踏絵計30枚が九州諸藩に貸し出され,絵踏が制度化された。現在,この踏絵は1枚を除き東京国立博物館が所蔵する。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「踏絵」の解説

踏絵

ふみえ

キリスト,マリアの画像や木版・銅版画像(板踏絵)をいい,それを踏むことができない者は信徒とみなされた。踏絵を踏ませることを絵踏といった。1629年長崎奉行の考案といわれ,九州をはじめ信徒の多い地方で実施。18世紀中ごろには形式化し長崎周辺でも正月の行事となった。1858年日米修好通商条約締結により廃止。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「踏絵」の意味・わかりやすい解説

踏絵

ふみえ

「絵踏み」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...