通奏低音(読み)ツウソウテイオン(その他表記)Generalbass

精選版 日本国語大辞典 「通奏低音」の意味・読み・例文・類語

つうそう‐ていおん【通奏低音】

- 〘 名詞 〙 ( [ドイツ語] Generalbass の訳語 )

- ① バロック期から古典派初期の音楽で行なわれた特殊な演奏習慣による最低声部。低音旋律と和声で構成され、演奏には低音旋律楽器(チェロ、コントラバス、ファゴットなど)と和弦楽器(チェンバロ、オルガン、リュートなど)から成る組を要する。楽譜は原則として最低声部旋律の下または上に和声を示す数字が記され、和弦楽器奏者は低音旋律とともに即興的に和音を奏する。バッソ‐コンティヌオ。

- ② 比喩的に、物事の底流にあって、知らない間に全体に影響を与えるような雰囲気をいう。

- [初出の実例]「一家一村『水入らず』の共同体的心情あるいはそれへの郷愁が〈略〉『近代の超克』の通奏低音をなすのである」(出典:日本の思想(1961)〈丸山真男〉一)

日本大百科全書(ニッポニカ) 「通奏低音」の意味・わかりやすい解説

通奏低音

つうそうていおん

Generalbass ドイツ語

thorough-bass 英語

basse continue フランス語

basso continuo イタリア語

音楽用語。西洋のバロック音楽で使用された記譜法の一種。16世紀の終わりから18世紀前半にかけての約150年間、作曲家は楽曲の作曲に際して旋律と低音だけを書き記した。その低音は一つまたはそれ以上の通奏の楽器(オルガン、チェンバロ、キタローネ、リュートなど)で演奏されるが、伴奏者(鍵盤(けんばん)楽器奏者やリュート奏者)は、そのとき単に低音旋律を奏するのでなく、それに基づいて和音を即興的に補足しながら演奏しなければならなかった。その和音は、たいていの場合、基本位置にある普通の三和音であるが、そのほか第一転回形、第二転回形、あるいは繋留(けいりゅう)音のような非和声音などを含む和音も多くみられた。音階固有の三和音の基本位置は原則として数字がないが、それ以外の場合、作曲家は低音の音符の上または下に、低音からの音程を示す小さな数字や変化記号(♯、♭、♮)を付加することによりこれを指示した。たとえば、第一転回形は6(正確には だが、3は通常省略される)、第二転回形は

だが、3は通常省略される)、第二転回形は で示され、数字を伴わない変化記号は三和音のなかの三度音の半音変化を、また数字の横につけられた変化記号は低音からその音程にある音の半音変化を示した。

で示され、数字を伴わない変化記号は三和音のなかの三度音の半音変化を、また数字の横につけられた変化記号は低音からその音程にある音の半音変化を示した。

通奏低音による書法が好んで用いられた第一の理由は、記譜法上の手間を省くことであったが、そのほか、当時和声的伴奏楽器としてチェンバロとリュート属の楽器とが混用されていたので、それぞれ独自の技巧と伴奏形態のためには、この書法がもっとも便利であったためでもある。

もっとも、数字が付加されないこともしばしばあり、通奏低音の具現化(リアリゼーション)は、演奏者の趣味と技量に負うところが大であった。すなわち、演奏者は、初期の通奏低音伴奏にみられるように、他声部の和声的強化を目的として単純な和音だけを弾いてもよかったし、あるいは、17世紀後半以降のように、伴奏部分にも独立性をもたせ、高音部の旋律の模倣的動機を導入してもよかった。ポリフォニーの栄えたドイツでは、18世紀前半にその全盛をみせるが、18世紀後半ごろから音楽がしだいにホモフォニー化していくのに伴い、バロック音楽の基礎であった通奏低音は、その新しい様式のなかに解消されていった。

[黒坂俊昭]

改訂新版 世界大百科事典 「通奏低音」の意味・わかりやすい解説

通奏低音 (つうそうていおん)

basso continuo[イタリア]

Generalbass[ドイツ]

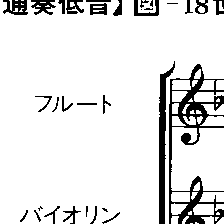

17世紀初めから18世紀の中ごろまで,いわゆるバロック音楽で用いられたアンサンブルの支えとしての低音。記譜上の形態は,1本の低音の旋律線に数字(および半音変化の記号)を付けて示したので,数字付低音とも呼ばれる。演奏に当たっては,一般にハーモニーを演奏できる楽器(ハープシコード,オルガン,リュート属の楽器,ハープなど)と低音用の旋律楽器(ビオラ・ダ・ガンバ,チェロ,ビオローネ,コントラバス,ファゴットなど)を重複する形をとった。その際,低音用の旋律楽器は記譜された旋律をそのまま演奏するが,和音楽器の奏者は,左手に低音の旋律線をとり,右手は数字と記号に従って半ば即興的に和声を充塡し,ときには上声部の旋律楽器と呼応するモティーフをその中にまじえて演奏した。図はJ.S.バッハの《音楽の捧げもの》の中の《フルート,バイオリンと通奏低音のためのトリオ》を実際にはどのように演奏するかを,バッハの高弟キルンベルガーが例示したもので,バッハの原譜にはハープシコードの右手はない。

通奏低音は装飾音の記号等と同じく,音楽における略記法の一種であった。このような略記法が可能であったのは,第1に当時の演奏家が音楽理論の知識と即興能力を備えた高度のプロフェショナルであり,第2にバロック時代のアンサンブルの音楽は,高音の旋律線と低音の旋律線が互いに緊張力をはらんで拮抗する力学的関係の中に生命があり,それに比べて内声部は比較的希薄でも事足りたからである。18世紀半ば以降,古典派の音楽様式が興ると,音楽は1本の主旋律と充足した和声という形でホモフォニックに構想されるようになり,またアマチュアリズムの勃興が即興能力の減退を促して,通奏低音はその存在の根拠を失った。

今日,バロック音楽の復興に伴って,通奏低音を演奏する能力が,とくにハープシコード,オルガンなどの鍵盤楽器の奏者に再び求められるようになってきた。

執筆者:服部 幸三

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「通奏低音」の意味・わかりやすい解説

通奏低音【つうそうていおん】

→関連項目オペラ|偶然性の音楽|古典派音楽|コレリ|ソナタ|マドリガル|ルクレール|和声

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「通奏低音」の意味・わかりやすい解説

通奏低音

つうそうていおん

thoroughbass

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の通奏低音の言及

【イタリア音楽】より

…

[バロック]

1580年代のフィレンツェで,一群の貴族と文学者と音楽家がカメラータ(同志の意)と自称したアカデミアに結集し,古代ギリシアの音楽のあり方を探りつつ,ギリシア悲劇を復興しようとする運動を起こした。その結果,オペラが生まれ,バロック様式のひとつの基礎となった通奏低音伴奏の独唱歌が生み出された。カメラータのリヌッチーニOttavio Rinuccini(1562‐1621)の台本,ペーリの作曲による《エウリディーチェ》(1600)は,今日まで伝えられた最古のオペラである。…

【バロック音楽】より

…具体的な表現手段に目を注ぐなら,本来異質的な響きのメディアである声と楽器の結合,二重合唱における明と暗の音色的対比,独奏(唱)と合奏(唱)の機能上の対比,強と弱(ディナーミク)の音響レベルの対置,抒情的アリアと言葉に重点をおいたレチタティーボの対比,拍節感の強い部分と無拍節の部分の併置などが挙げられるが,これらの諸要素はしばしば手を携えて芸術的な効果をあげてゆくのである。(2)通奏低音の時代 バロック音楽の顕著な形態上の特色に,通奏低音がある。かつて音楽史家リーマンが〈通奏低音の時代〉と呼んだように,バロック音楽は通奏低音とともに始まり,通奏低音とともに終わったといっても過言ではない。…

※「通奏低音」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...