精選版 日本国語大辞典 「銚子」の意味・読み・例文・類語

ちょう‐しテウ‥【銚子】

- [ 1 ] 〘 名詞 〙

- ① 酒を入れて杯につぐ長い柄のついた器。注ぎ口の両方にあるのを諸口(もろぐち)、一方にだけあるものを片口(かたくち)という。

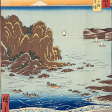

![銚子<b>[ 一 ]</b><b>①</b>〈福富草紙〉](/image/dictionary/nikkokuseisen/media/ti053.png) 銚子[ 一 ]①〈福富草紙〉

銚子[ 一 ]①〈福富草紙〉- [初出の実例]「最後授二銚子一、賊即云、和尚若捨二銚子一、客中無二此器一、辛苦無レ極矣」(出典:日本三代実録‐貞観六年(864)正月一四日)

- ② 燗をした酒を入れて杯に注ぐための酒器。銅・鉄製で、注ぎ口と提げ弦が付いた蓋付きの鉄瓶形。また、①の代用として使った燗鍋。〔日葡辞書(1603‐04)〕

- ③ 酒を入れ、燗をするための瓶状の容器。徳利(とくり)。

- [初出の実例]「丁度二銚子(テウシ)半。五合入りんした」(出典:歌舞伎・三人吉三廓初買(1860)五幕)

- ① 酒を入れて杯につぐ長い柄のついた器。注ぎ口の両方にあるのを諸口(もろぐち)、一方にだけあるものを片口(かたくち)という。

- [ 2 ] ( 利根川の河口が銚子に似て口の部分が狭いところから呼ばれた ) 千葉県東端の地名。利根川の河口に発達。江戸初期から漁業・しょうゆ醸造業が始まり、利根川水運の港として繁栄。現在もしょうゆの醸造が行なわれ、近海・遠洋漁業の根拠地として知られる。犬吠埼(いぬぼうざき)を含む海岸一帯は水郷筑波国定公園の一部。昭和八年(一九三三)市制。

さし‐なべ【銚子】

- 〘 名詞 〙 弦がついて注口(つぎくち)のある鍋。つるしかけて湯をわかしたり酒を暖めるのに用いるもの。後世の燗鍋(かんなべ)、銚子(ちょうし)の類。さすなべ。

- [初出の実例]「納物〈略〉佐志奈閇一口」(出典:正倉院文書‐供養料雑物進上啓(762頃))

- 「刺名倍(さしなベ)に湯わかせ子どもいちひつの檜橋より来む狐に浴(あ)むさむ」(出典:万葉集(8C後)一六・三八二四)

さす‐なべ【銚子】

日本歴史地名大系 「銚子」の解説

銚子

ちようし

- 千葉県:銚子市

- 銚子

江戸時代以来、

〔銚子湊〕

東廻海運の湊であるとともに利根川水運の河岸で、本州第一の殷富の地とされる(下総国旧事考)。

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「銚子」の意味・わかりやすい解説

銚子[市] (ちょうし)

千葉県北東端の市。銚子半島に市域が広がり,市街地は利根川河口に臨む。1933年市制。人口7万0210(2010)。近世初期に飯沼・外川地区に紀州の漁民が進出してイワシ漁業をおこし,東廻海運の確立後は海洋航行の千石船と利根川をさかのぼる高瀬舟との積替港,また地元のしょうゆ,水産物,干鰯(ほしか)・〆粕(しめかす)などの発送地としてにぎわった。その後,東廻海運の江戸直行や明治末期の総武鉄道(現,JR総武本線),成田鉄道(現,JR成田線)の開通で河港は衰えた。近世のイワシ漁は《銚子大漁節》を生むほど盛んであり,商品農業の肥料としての干鰯・〆粕は遠くは関西まで送られた。漁港は飯沼に造られたが,たびたび拡大され,現在は太平洋岸屈指の大漁港となり,全国からサンマ船,サバ船が集まり,大規模な魚市場,水産加工場,漁船機械・漁網などの工場もできている。利根川対岸の茨城県波崎(はさき)港は副港である。しょうゆの醸造業者も多く,全国で野田市に次ぐ生産量を誇っている。1962年銚子大橋が波崎との間に架橋され,商圏は茨城県南部まで広がった。海岸一帯は水郷筑波国定公園に属する景勝地で,犬吠埼や屛風ヶ浦(びようぶがうら)がある。縄文後・晩期の余山(よやま)貝塚,名刹常灯寺,円福寺もある。銚子電鉄線が外川まで通じる。

執筆者:菊地 利夫

銚子湊

はじめ銚子という町村名はなく,河口付近一帯の呼称として近世初期ごろから呼ばれだした。その範囲は漠然としているが,中心は利根川付近の飯沼,新生,荒野,今宮の4村。1609年(慶長14)江戸幕府は東北諸藩にこの港の築港の御手伝普請を命じた。このころから海運の寄航地となり,その後利根川経由で江戸への内陸水運が開かれると,東廻海運と利根川水運を結ぶ積替港として繁栄した。また寛永(1624-44)ごろから関西漁民がイワシ漁場に進出し,特に紀州漁民は来住して干鰯生産に従事する者が多く,紀州広村崎山次郎右衛門の外川港開発などもあり,干鰯の生産・集荷地としても栄えた。近世初期に関西から伝えられたしょうゆ醸造業は,田中玄蕃家,浜口儀兵衛家などを中心に独自の発展をみ,製品・原料輸送に利根川水運を利用して江戸市場に進出し,関東有数のしょうゆ生産地となった。1889年本銚子・銚子両町ができた。

執筆者:川名 登

銚子 (ちょうし)

酒を入れて杯につぐための器。注口(つぎくち)が両側にあるのを両口(もろくち),片側にあるのを片口といい,いずれも長柄をつけてあった。酒をつぐ器の代表的なものだったため,別系統の徳利が普及するにともない,徳利をもこの名で呼ぶことが多くなった。〈銚〉はもともと〈鍋〉の意で,《和名抄》は銚子を〈さしなべ〉〈さすなべ〉と読んでいる。〈さしなべ〉は,注口のある鍋に弦(つる)をつけたもので,湯をわかしたり酒をあたためるのに用いた。これから長柄をつけたものが分化したと思われるが,長柄の銚子が成立すると,弦をつけた〈さしなべ〉を提子(ひさげ)と呼び,江戸時代になると提子からの変化と見られる燗鍋(かんなべ)が出現する。この燗鍋で明かなように,〈さしなべ〉-提子の系統は,直接火にかけて酒をあたためるのが主要な用途であったのに対し,銚子はおもに冷酒用であり,火にかけて使うものではなかった。公式の儀礼的な饗宴には冷酒が用いられつづけたため,銚子が式正の具として認識されたのである。また,両口の銚子は略儀のもので,片口のものが正式だとされた。両口の右の口は切腹する人に酒を飲ませるもので,通常は紙で包んでおくとする説があったが,伊勢貞丈はこれを否定し,両口の銚子は大酒盛のときなど左右いずれの人へもつぐためのものだとしている。また,紙を折って蝶の形にした蝶花形(ちようはながた)を銚子につけるならわしは,いまでも屠蘇(とそ)を入れる提子などになごりをとどめている。

→徳利

執筆者:西村 潔

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「銚子」の意味・わかりやすい解説

銚子(市)

ちょうし

千葉県北東部、利根川(とねがわ)河口に位置し、太平洋に臨む市。1933年(昭和8)海上(かいじょう)郡銚子、本(もと)銚子、西銚子の3町と豊浦(とようら)村が合併して市制施行。1937年高神(たかがみ)、海上(うなかみ)の2村、1954年船木(ふなき)、椎柴(しいしば)の2村、1955年香取(かとり)郡豊里(とよさと)村、1956年海上郡豊岡(とよおか)村を編入。河口の地形が銚子の口に似ていることが地名の由来という。利根川下流沿岸に水田が広がり、市街地は河口右岸に展開する。銚子半島は標高約30メートル、市の西部は標高約50メートルの台地をなし、海岸には犬吠埼(いぬぼうさき)や屏風ヶ浦(びょうぶがうら)の海食崖(がい)がみられる。JR総武本線と成田線が通じ、外川(とかわ)までは銚子電気鉄道線が走る。国道126号、356号のほか、利根かもめ大橋有料道路と銚子大橋で茨城県神栖(かみす)市の国道124号と連絡し、屏風ヶ浦へはドーバーライン(県道286号)が通じる。中世、千葉氏の一族が海上氏(うなかみうじ)を名のって中島城を築き、以後海上氏と東(とう)氏の治政が続いた。江戸時代、河港地区は高崎藩領となり、そのほかは幕府直轄地、旗本知行(ちぎょう)地となった。東北地方と江戸を結ぶ物資輸送路として1654年(承応3)利根川が太平洋へ注ぐように改修されると、東北諸藩の御用蔵が建ち並び大いににぎわった。漁業は紀州漁民が外川へ進出してイワシ漁を伝え、また、しょうゆ醸造も紀州人が発展させ、加工品の干鰯(ほしか)やしょうゆが江戸へ送られた。1897年(明治30)総武鉄道が開通して、銚子港は漁業基地としての性格が強まった。現在、日本有数の沖合漁業の根拠地をなし、イワシ、サバ、カツオ、サンマの水揚げが多く、缶詰工業、しょうゆ工業の地場産業が盛んである。河口先端に遠洋漁業用の外港も整備され、銚子港は特定第三種漁港に指定された。台地上は一面に「灯台キャベツ」が栽培され、養豚も活発となった。飯沼(いいぬま)観音円福寺(えんぷくじ)は坂東(ばんどう)三十三所27番札所で、その門前町は銚子の中心商店街へと発展した。銚子半島の東端に太平洋の荒波に削られた犬吠埼があり、水郷筑波(すいごうつくば)国定公園の拠点となっている。近くに君ヶ浜キャンプ場、ホテル、民宿などの観光施設が集中し、その西方は10キロメートルにも及ぶ屏風ヶ浦に続く。一帯には高浜虚子(たかはまきょし)句碑、佐藤春夫詩碑など文学碑が多い。円福寺所蔵の平安初期の鋳銅鐃(ちゅうどうにょう)(密教法具の一種、国指定重要文化財)、梵鐘(ぼんしょう)、猿田(さるた)神社本殿、渡海(とかい)神社の極相林(きょくそうりん)、銚子縮(ちぢみ)など県指定文化財も多い。河口に近い川口(かわぐち)神社は漁船の守護神で、大漁節(たいりょうぶし)の発祥地である。面積84.20平方キロメートル、人口5万8431(2020)。

[山村順次]

『篠崎四郎著『銚子市史』(1956・銚子市)』

銚子

ちょうし

酒器の一つで、酒を入れて杯(さかずき)に注(つ)ぐための器。平安時代に湯を沸かしたり、酒を温める酒器としても用いられた「さしなべ」の変化したもので、長い柄(え)がついている。銚子には、注ぎ口が一つの片口(かたくち)と、二つの両口(もろくち)がある。古くは、正式な場では片口を、略式には両口を利用していた。両口の由来については、酒宴の場で大ぜいの客が入り乱れて酒を飲み交わすときに、左右のどの客にも酒が注げるように、両側に口をつけたともいわれているが、真偽のほどはわからない。

銚子の一種に、提げ手として弦(つる)をつけた提子(ひさげ)がある。これは、鉄瓶のような形をしたもので、江戸時代にできた燗鍋(かんなべ)は、提子の変化したものとみられている。銚子は、室町後期に現れた徳利が、酒器として常用されるようになると、正式の酒宴でのみ使用されるようになり、近世には、婚礼や、その他の儀式用にのみ使われるものとなった。なお現在、徳利を「ちょうし」とよぶことがあるのは、かつて、銚子が酒器の代名詞となるほど普及していたためと考えられる。

[河野友美]

百科事典マイペディア 「銚子」の意味・わかりやすい解説

銚子[市]【ちょうし】

銚子【ちょうし】

→関連項目徳利

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

食器・調理器具がわかる辞典 「銚子」の解説

ちょうし【銚子】

➁酒を杯に注ぐのに用いる長い柄(え)の付いた容器。注ぎ口は両口のものと片口のものがある。材質は木、錫(すず)、銀などがある。

旺文社日本史事典 三訂版 「銚子」の解説

銚子

ちょうし

九十九里浜を近くに控えて江戸初期から鰯 (いわし) 漁業も盛ん。東廻り航路の中継地としても知られ,利根川水運の開発とともに,東北—銚子—関宿—江戸川—新川—江戸のコースも出現した。1933年市制を施行。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「銚子」の意味・わかりやすい解説

銚子

ちょうし

「徳利」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の銚子の言及

【酒器】より

…

[日本の酒器]

酒を飲むために用いられる容器の総称。口に運んで飲むための杯やグラス,それらに酒を注ぐための銚子(ちようし)や徳利(とくり∥とつくり)が主要なものであるが,杯を置く杯台,杯を洗うための杯洗(はいせん∥さかずきあらい),酒を貯蔵または運搬するために用いられる甕(かめ)や樽をも含む。ここでは酒を注ぐ器を中心に記述するが,日本でも古く土器のほかに酒器として用いられたものに,ヒョウタンやミツナガシワ(カクレミノあるいはオオタニワタリとされる)のような植物の実や葉,あるいは貝殻のような自然物があった。…

【銚子】より

…酒をつぐ器の代表的なものだったため,別系統の徳利が普及するにともない,徳利をもこの名で呼ぶことが多くなった。〈銚〉はもともと〈鍋〉の意で,《和名抄》は銚子を〈さしなべ〉〈さすなべ〉と読んでいる。〈さしなべ〉は,注口のある鍋に弦(つる)をつけたもので,湯をわかしたり酒をあたためるのに用いた。…

【銚子】より

…酒をつぐ器の代表的なものだったため,別系統の徳利が普及するにともない,徳利をもこの名で呼ぶことが多くなった。〈銚〉はもともと〈鍋〉の意で,《和名抄》は銚子を〈さしなべ〉〈さすなべ〉と読んでいる。〈さしなべ〉は,注口のある鍋に弦(つる)をつけたもので,湯をわかしたり酒をあたためるのに用いた。…

【酒器】より

…

[日本の酒器]

酒を飲むために用いられる容器の総称。口に運んで飲むための杯やグラス,それらに酒を注ぐための銚子(ちようし)や徳利(とくり∥とつくり)が主要なものであるが,杯を置く杯台,杯を洗うための杯洗(はいせん∥さかずきあらい),酒を貯蔵または運搬するために用いられる甕(かめ)や樽をも含む。ここでは酒を注ぐ器を中心に記述するが,日本でも古く土器のほかに酒器として用いられたものに,ヒョウタンやミツナガシワ(カクレミノあるいはオオタニワタリとされる)のような植物の実や葉,あるいは貝殻のような自然物があった。…

※「銚子」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...