精選版 日本国語大辞典 「頭足類」の意味・読み・例文・類語

とうそく‐るい【頭足類】

改訂新版 世界大百科事典 「頭足類」の意味・わかりやすい解説

頭足類 (とうそくるい)

頭足綱Cephalopodaに属する軟体動物の総称。イカ,タコ類,アンモナイト,オウムガイ類を含む。軟体動物中きわめて特異な1群で,他の軟体動物が内臓全体(内臓塊)を足の背部に背負っている型を基本としているのに比べ,内臓塊は体後部に押しやられ,足は体の最前部に位置して頭に直接ついた形になっている。このため頭足類と呼ばれる。そのほか,軟体動物に特有の,トロコフォラ(担輪子)幼生やベリジャー(被面子)幼生期を通らず,直達発生をする。

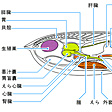

体は左右相称で,頭部には無脊椎動物中,もっとも複雑に発達した1対の眼をもっている。ただしオウムガイ類などでは中に海水の満たされた原始的な眼をもつ。口にはよく発達した顎板があり,歯舌をもつ。足は多数に分かれた腕に変形していて,口のまわりを囲む。二鰓(にさい)類(イカ・タコ類)では4~5対で伸縮自在,口側に吸盤をもっているが,オウムガイ類では筋肉の鞘に収まるひげ状の触鬚(しよくしゆ)となっていて,数十本ある。腕は機能的に分化していて,一部は排出孔として機能する漏斗となっているほか,精莢(せいきよう)(精子を包むふくろ)を雌に渡す役をする交接腕や,餌や相手を把握する触腕などがある。内臓塊はドーム状の外套(がいとう)膜に包まれている。オウムガイ類やアンモナイト類のように外に貝殻をもつものは外套膜は薄く,貝殻に収まっている。裸の二鰓類は外套膜の皮膚はじょうぶで,ときには斑紋や彫刻のような模様がある。貝殻は外套膜の背側に内包されていて,遊泳性のものは著しく軽量化して,わずかに体を支持する役をするにすぎない。

外套腔中には1~2対の本鰓があり,心臓は1~2心室,2~4心耳である。生殖腺の内腔は囲心腔と連絡している。消化管はU字で肛門は前方向きに開き,直腸に墨汁囊が開口しているものがある。

頭足類はすべて雌雄異体で,卵生。受精は雄が雌に精莢を渡すことによって行われ,卵は卵囊に入れられて産み出されるものが多い。頭足類の卵は卵黄を多く含んだ端黄卵で,盤割(ばんかつ)に近い部分卵割を行い,孵化(ふか)幼生は小さいだけで親と同じ形をしている。すべて海産で低塩分に弱く,内湾的な環境にはほとんどすまない。海底近くにすむ底生性のほか,遊泳性ないし浮遊性のものも多い。化石頭足類の多くは沿岸性であったが,現生の二鰓類は大深海や外洋にも多くすむ。かつてはアンモナイト類だけでおよそ2万種も生存していたといわれるが,現生のものは頭足類全部でもおよそ600~650種程度である。

執筆者:奥谷 喬司

系統

地質時代には有殻の頭足類が発展した。すなわち,とくに古生代に栄えたオウムガイ亜綱や,中生代に栄えたアンモナイト亜綱がそれである。後者はかつて前者とともに四鰓亜綱として一括されたが,化石ではえらによる大分類が事実上困難で不適当であるうえに,オウムガイ類は内部構造の分化,アンモナイト類は縫合線の進化,鞘形(しようけい)類(イカ・タコ類など現生の二鰓類を含む)では外殻類から内殻類への発展が各単一系統樹をなすので,現在ではふつう3亜綱に大別する。鞘形亜綱には絶滅目としてベレムナイト目(矢石目)のほか,オーラコケラス目(外観はベレムナイトに似るがさやの代りに層状有機物からなるテラムtelum(やり)をもつ)とフラグモチュース目(短い房錐と長い前甲をもつ)を含む。バクトリテス類は,独立の亜綱扱いとするか,アンモナイト亜綱あるいはオウムガイ亜綱中の1目とするかは定説がない。カンブリア紀のボルボルテラ類についても頭足綱中の独立目とするか,軟体動物門中の絶滅綱であるCalyptomatidaと頭足綱の間の独立綱とみなすかの議論がある。

執筆者:小畠 郁生

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「頭足類」の意味・わかりやすい解説

頭足類

とうそくるい

軟体動物門に属する1綱で、いわゆるイカ・タコ類をさす。頭足綱Cephalopodaの仲間の体は左右相称で、頭・胴・足の3部に分かれている。頭部には無脊椎(むせきつい)動物でもっとも発達した1対の単眼があり、前方に向かって鋭いくちばし様の顎板(がくばん)および歯舌のある口球がある。足部は口を囲んで環状に配置し、4対以上に分かれていて、吸盤があり、伸縮自在である。胴部は筋肉質の袋状で頭部の後ろにあり、肉質のひれをもつものがある。貝殻はオウムガイ類のみが螺旋(らせん)形の外殻をもつが、他は外套(がいとう)膜の筋肉中に埋もれているか、退化している。内臓は袋状の外套膜に包まれ、消化管はU字形で、肛門(こうもん)は前向きに開く。直腸付近に墨汁嚢(のう)があるものがある。えらは2~4対で、えらの基部にはえら心臓があり、二鰓類(にさいるい)では本来の心臓とともに三つの心臓をもつことになる。生殖巣は体後部にあり雌雄異体、精子は精莢(せいきょう)に充填(じゅうてん)されて、交接時に雌に渡される。この機能を果たす特別な腕を交接腕(または化茎腕)といい、種によって一定の形式をもつ。頭足類はすべて海産で、沿岸から深海までに分布し、匍匐(ほふく)あるいは遊泳・浮遊生活をしている。すべて肉食で、海洋の食物連鎖中では高次に位置する。最大のイカは胴長6メートル余となり、無脊椎動物では最大となる。

化石アンモナイト(菊石(きくいし))は古生代デボン紀後期に現れ、非常に多種に分化したが、中生代白亜紀の終わりに絶滅した。現生する頭足類はおよそ650種で、頭足綱は次の3亜綱からなる。(1)アンモナイト亜綱 大形の螺旋形ないし直円錐(えんすい)形の殻をもち、すべて化石種である。(2)オウムガイ亜綱(四鰓亜綱) 4種の現生種以外は化石種。殻は螺旋形の平巻きで、多室に分かれている。体は原始的構造をもち、腕は数十本の触手に分かれ吸盤はない。現生種のえらは2対である。(3)二鰓亜綱(鞘形亜綱(しょうけいあこう)) 現生するイカ類(5対の腕をもつので十腕形類ともいう)、タコ類(4対の腕をもつので八腕形類ともいう)の大部分をいう。殻は退化的、腕には吸盤または鉤(かぎ)があって4または5対、えらは1対である。

[奥谷喬司]

最新 地学事典 「頭足類」の解説

とうそくるい

頭足類

学◆Cephalopoda 英◆cephalopods

軟体動物門の一綱。体部は前方に向かって内臓塊・頭・足からなり,頭部に足がつく特徴のためこの名がある。現生種は約730種。殻の体制や軟体部(鰓・腎臓・牽索筋・歯舌の数)の構造の違いからオウムガイ亜綱(オウムガイ類)と鞘形亜綱(イカ・タコ類)に大分類される。後者では感覚器系(神経系・眼)・唾液腺・墨汁囊・吸盤のある腕が発達する。外套腔は大きく外套膜の前方が筒状になり,そこから海水を噴出することにより推進力を得る。現生種はすべて純海生で生活様式は遊泳性・浮遊性・底生遊泳性。肉食性ないし腐肉食性で,粘着力のある触腕で小魚・エビ・カニ・ゴカイ・二枚貝などの餌を捕らえ,発達した顎(カラストンビ)と歯舌により嚙み砕く。雌雄異体で体内受精を行う。発生は卵黄に富む卵の不完全らせん卵割に始まり,幼生段階を経ずに卵から直接孵化する。鞘形類は成長が早く寿命も1~2年と短いが,オウムガイ類は成長が遅く20年以上も生きる。化石種は1万種以上が記載され,アンモナイト類・ベレムナイト類・化石オウムガイ類など地質学的に重要な分類群を多く含む。最古の化石頭足類は中国北部の上部カンブリア系から小林貞一(1935)によって記載されたエレスメロセラス目オウムガイ類のPlectronoceras liaotungense。頭足類の大分類については,オウムガイ類とアンモナイト類を外殻亜綱として一括し,内殻亜綱(鞘形類)と区別する説もあるが,後者の初期胚は外殻性なのでこの区別は本質的でない。現在はアンモナイト類・オウムガイ類・鞘形類をそれぞれ独立した亜綱とする考えが一般的だが,胚殻や歯舌の構造がアンモナイト類と鞘形類では基本的に同じなので両者を同一の亜綱(Neocephalopoda)に含める新しい考えもある。

執筆者:棚部 一成・小畠 郁生

出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「頭足類」の意味・わかりやすい解説

頭足類

とうそくるい

Cephalopoda

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「頭足類」の意味・わかりやすい解説

頭足類【とうそくるい】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

栄養・生化学辞典 「頭足類」の解説

頭足類

世界大百科事典(旧版)内の頭足類の言及

【軟体動物】より

…世界に600~650種,日本に200種を産する。頭足類【波部 忠重】

[進化]

軟体動物のうち石灰質の硬い貝殻を有する分類群は,化石によく保存されるので,系統が比較的よくたどられている。時代や古環境を推定するための示準化石,示相化石として役だつ種属も多い。…

※「頭足類」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...