翻訳|pelvis

精選版 日本国語大辞典 「骨盤」の意味・読み・例文・類語

こつ‐ばん【骨盤】

- 〘 名詞 〙 高等脊椎動物の腰部にあって下腹部の臓器を保護する輪状の骨格。左右の腰帯を構成する腸骨、恥骨、坐骨と脊椎を構成する仙骨により構成される。ヒトでは正面からみると蝶形で、全骨格のうち性差がもっともいちじるしい。女性では産道に関係し、高さは低いが幅が広い。

- [初出の実例]「角張った骨盤の骨が」(出典:金毘羅(1909)〈森鴎外〉)

改訂新版 世界大百科事典 「骨盤」の意味・わかりやすい解説

骨盤 (こつばん)

pelvis

脊椎動物において,後肢の骨格および筋肉の土台をなす腰部の骨格で,腰帯または下肢帯ともいう。軟骨魚類では,腹びれの基部の骨格である左右の基鰭(きき)軟骨を橋渡しする形で結びつけ,脊柱とはつながらない単一の棒状の軟骨が骨盤に相当し,腰帯軟骨と呼ばれる。硬骨魚類では,腹びれ基部の基鰭骨が付着する前後に細長い左右1対の骨で,腰帯骨といい,左右のものが結合している場合もあるが,脊柱とはやはり連結しない。魚類のこうした骨格と四足動物の骨盤との相同性は明らかでない。

四足動物になると,後肢が地上で体を支えることと関連して腰の骨格ががんじょうになった。そしてかならず腸骨・恥骨・坐(座)骨という3種の骨が片側の骨盤(これを寛骨という)を構成するようになる。寛骨の背方部は腸骨,腹方前部は恥骨,腹方後部は坐骨で占められ,中央部でこれら3骨が合するところの外側面に深いくぼみ(寛骨臼)があって,ここに後肢の基部骨格である大腿骨の骨端がはまりこんで関節する。

原始的両生類では寛骨は脊柱と連結していなかったが,進化した両生類以上の動物では腸骨が拡大して脊柱の一定の椎骨と関節でつながるようになり(この椎骨を仙椎という),寛骨はそれだけがんじょうな構造になった。現存の両生類では恥骨だけは成熟後も骨化せず,軟骨性のままとどまる。高等爬虫類と哺乳類では恥骨と坐骨とが2ヵ所で結合するため,それらに挟まれてほぼ円形の穴(閉鎖孔)が形成される。鳥類と哺乳類では,腸骨・恥骨・坐骨は成長するにつれて互いに癒合し境界がなくなるのが普通である。爬虫類と哺乳類では寛骨と仙椎とは癒合しないことが多いが,鳥類では成長とともに完全に癒合して一体化し,腹方で大きく開いた1個の骨盤となる。それとは逆に哺乳類では左右の恥骨が腹方へ拡大して正中部で会合し,関節(恥骨結合)でつながりあう。この部分は老齢化とともに骨化・癒合し,左右の腸骨が一体化することもある。また老化によって腸骨と仙椎とが癒合する場合は,輪状に閉じた可動性のない骨盤が形成されることになる。

四肢を失ったヘビ類は,痕跡的骨盤をもつメクラヘビを除き,骨盤をまったくもたない。やはり後肢を失ったクジラ類には,脊柱につながらない1個または2個の痕跡的な骨盤骨をもつ種類,それを雄だけがもつ種類,まったくもたない種類などがあり,変化に富む。なお単孔類と有袋類では,恥骨の前縁に関節して,前恥骨または袋骨という1対の棒状の骨が前方へ伸びている。有袋類ではこれは育児囊の支柱になっている。

執筆者:田隅 本生

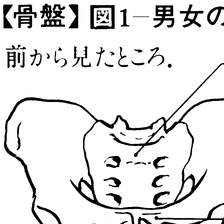

ヒトの骨盤

ヒトの骨盤は,下腹部の内臓を下から受ける鉢に似た形をしている。骨盤のラテン語pelvisも漢字の〈盤〉も〈鉢〉とか〈たらい〉とかいう意味である。ただしこの鉢は,底に大きい穴〈骨盤出口〉があいて,直腸,尿道,女では腟(産道)を通している。骨盤をつくっている骨は第5腰椎,仙骨,尾骨および左右の寛骨である。寛骨はさらに腸骨,恥骨,坐骨の3部から成っている。寛骨以外の三つの骨は関節と椎間軟骨とで連結されて脊柱の一部をなし,仙骨と寛骨との間は仙腸関節で,左右の寛骨の間は恥骨結合で結ばれているが,これらのほかになお各隣接骨の間には多数の強い靱帯が張っているから,各骨の結合はひじょうに強い。しかし反面,可動性は著しく小さい。そのため骨盤は,一つのしっかりした,しかしいくぶんはひずみを生ずることができる骨性の容器をなしている。

骨盤は,岬角(こうかく)(第5腰椎と仙骨の境の前方へ突出した部分)から寛骨の内面を通って恥骨結合の上縁に向かって斜めに下前のほうに弓形に走る稜線(分界線)によって,上部の大骨盤腔と下部の小骨盤腔とに分けられる。ただし普通は小骨盤腔のことを単に骨盤腔という。大骨盤腔は上前方へ広く開放した部分で,その左右両側部は腸骨でできており,その部は軽くへこんでいるので腸骨窩という。自然体では,ここに腸の一部が入れられている。盲腸は右の腸骨窩にあり,S状結腸は左の腸骨窩から内側のほうに伸び,このほか空腸と回腸が大骨盤腔の残りの部分をすきまなく占めている。小骨盤腔は短い円筒状であるが,下ほど細くなり,またその中軸(すなわち後出の骨盤軸)が前に向かって凹状に湾曲している。円筒の上口,すなわち大骨盤腔から小骨盤腔に入るところを骨盤入口といい,円筒の下前の端を骨盤出口という。しかし,これは骨格でのみ見られる状態で,自然体では骨盤腔は入口を除いてすべて筋肉や筋膜で囲まれている。自然体で小骨盤腔を満たしているものは,前が泌尿生殖系の一部(男では尿管の下半,膀胱,精囊腺,精管の下半,前立腺,女では尿管の下半,膀胱,子宮,腟),後が消化系の末端,すなわち直腸である。

骨盤と分娩

小骨盤腔は,上方から下方へ骨盤入口,骨盤腔(これはさらに上方の骨盤闊と下方の骨盤峡に分かたれる),および骨盤出口の3部分に区分される。女性の骨盤腔は,分娩の際,胎児の通路である〈産道〉の骨壁(骨産道)をなして胎児に対し大きな抵抗を及ぼし,したがってその形と大きさは分娩の難易を決定する要素となる。そこで,骨盤には骨盤腔の種々な部分における2点間を結ぶ直線である径線(いわゆる骨盤内径)が規定されていて,その長さによってだいたい分娩の難易を予測することができる。それらの径線は,小骨盤腔のおのおのの高さに相当して骨盤前壁の中央から後壁の中央に向かう前後径または縦径,縦径と直角に交わり左右の方向に走る横径,および上記両径とおよそ45度の角度をつくって斜めの方向に走る斜径(産科学では右後方から左前方に走るものを第1斜径,左後方から右前方に走るものを第2斜径という)の3種類が区別される。

骨盤の性差

骨盤は,妊娠,分娩と関係の深いところであるから,その形態に著しい性差が認められる。性差は,全体としての骨盤にも,また骨盤を形づくる個々の骨にも存在するが,それらのうちで最も顕著なものをあげると,(1)仙骨は女のほうが広くて短く,尾骨とともに後退している,(2)腸骨は女のほうが広くて左右に開いている,(3)左右の恥骨が恥骨結合の下でつくる角度は女のほうが大きくて弓形である,(4)つまり骨盤腔は女のほうが広く,とくに出口が大きい。

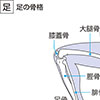

寛骨os coxae(hip bone)

骨盤の主体を占め,人体で最も大きい扁平骨で,寛骨とは広い骨の意である。下肢帯をなし,仙骨と自由下肢との間に介在する。子どもでは腸骨,恥骨,坐骨の3骨が区別され,互いに軟骨によって結合されているが,体の発育が止まると,この軟骨の部分が骨化して,3骨は合着してしまう。3骨の会合部は寛骨の外側面に寛骨臼という丸い凹所をつくり,股関節の関節窩をなす。腸骨os ilium(ilium)は上部の大きな部分で,盆のように腸を入れている骨という意味でこの名がある。その内側面の後部には耳状面という不規則な関節面があって,仙骨と関節を営む。この仙腸関節(仙骨と腸骨の間の関節)は,体幹と下肢との間の重要な連結であって,関節面が凹凸に富み,また周囲を靱帯でがんじがらめにされているので,可動性がはなはだ少ない。反面,脱臼をおこすことがない。腸骨の上縁はアーチ状をなして腸骨稜と呼ばれ,その前端は上前腸骨棘として大きく突出して,よく触れ,とくにやせた人ではよく見ることができ,人体計測上の重要な目標点をなす。恥骨os pubis(pubic bone)は前下の部を占め,外陰部に接する部分にあるのでその名が生まれた。正中部で反対側の恥骨とかたい結合組織(繊維軟骨)でつながって恥骨結合をつくる。分娩の際に骨盤の大きさと児頭とが不均衡な場合に恥骨結合断裂がおこることがあり,またかつては手術によって恥骨結合切開をおこなって分娩を助けてやることもあった。坐骨os ischii(ischium)は後下部にあり,いすにすわる場合にいすの面に接するので,この名がある。恥骨と坐骨との間には閉鎖孔があり,自然体では閉鎖膜という薄い結合組織の膜が張っている。寛骨の後縁は凹凸に富み,腸骨と坐骨の間に大坐骨切痕が,坐骨の後縁には坐骨棘と坐骨結節との間に小坐骨切痕がある。

仙椎vertabrae sacralesと尾骨os coccygis

左右の寛骨に脊柱の下部がくさび形に挟まっている。これは5個の仙椎が合体して仙骨os sacrumという骨をなしたものである。子どものときは各仙椎が軟骨でつながっている。仙骨は上部が大きく,下方へ細くなっており,前面は産道に面するため平滑で軽くへこんだ面をなすが,後面は凹凸に富み正中に正中仙骨稜(上部脊椎の棘突起に相当する)がある。前後面のやや外側部に脊髄神経を通す4個の穴がある。外側面には耳の形をして凹凸に富む耳状面があって,前述の仙腸関節をつくる。仙骨の下には尾骨が接続する。これは3~5個の小さい骨椎が合体したものである。著しく退化した形態の骨で,体外には尾として現れないが,肛門のうしろにその先端が触れられ,このあたりを強く打つと骨折をおこすことがある。古くから尾骶骨(びていこつ)と呼ばれ,今日でも俗にはこの名が通っている。尾椎が退化融合して尾骨をなしているのは,哺乳類のうちではヒトが最も著しい。

→骨格 →出産

執筆者:藤田 恒太郎+藤田 恒夫

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「骨盤」の意味・わかりやすい解説

骨盤

こつばん

pelvis

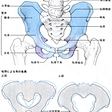

俗に腰骨(こしぼね)ともいわれるもので、全体としてはすり鉢、あるいは水盤の形に似た輪状の骨格である。ラテン語学名Pelvisは「たらい」の意。骨盤は頭蓋(とうがい)や胸郭の骨とは違って、きわめて厚い堅固な壁を形成している骨格で、腰椎(ようつい)以上の脊柱(せきちゅう)可動部分を支えるほか、体幹の重量をも支えている。とくに腸管や骨盤臓器の保持に役だち、下肢骨の基部ともなっている。骨盤は4個の骨が組み合わさって構成されている。すなわち、外側と前方の壁をつくる左右の寛骨(かんこつ)、および後壁をつくる仙骨と尾骨である。左右の寛骨は腸骨、恥骨、坐骨(ざこつ)が化骨癒合したもので、前方では恥骨結合の部分で結合し、後方では中央部の仙骨の左右側面にある耳状面で結合して仙腸関節をつくっている。尾骨は仙骨の下端に付着している。

骨盤内壁面からみて、仙骨上端前縁にあたる岬角(こうかく)、腸骨内面の骨稜(こつりょう)として走る弓状線、恥骨結合上縁、これらを通る輪状の線を分界線とよび、この分界線の面を境にして上方を大骨盤、下方を小骨盤に区別する。大骨盤腔(くう)は前方がまったく開放されているが、小骨盤腔(骨盤腔ともいう)は完全な筒形を形成している。大骨盤腔は腹腔下部にあたり、両外側壁に腸骨翼の広い面があり、全体として前上方に拡張している。分界線に囲まれたこの空間部分を骨盤上口(じょうこう)とよぶ。小骨盤の下縁は不規則な線で囲まれ、平面ではないが、この線内の空間部分を骨盤下口(かこう)とよぶ。骨盤下口の前正中部は左右恥骨の結合部にあたり、結合部の下側に恥骨下角(かかく)ができる。この恥骨下角の部分から左右の恥骨と坐骨の下縁に至る弓状線を恥骨弓とよぶ。

骨盤上口の広さを示すものとして、前後径、横径、斜径の3主要径がある。前後径(縦径)は恥骨結合上縁と岬角とを結ぶ線で、解剖学上では真結合線ともいう。男性は約10.5センチメートル、女性は約11.5センチメートルである。前後径では、このほか、恥骨結合上縁から下方1センチメートルの点から岬角までの距離を産科結合径といい、分娩(ぶんべん)の経過に密接な関係がある。横径は分界線間の最大距離で、男性は約18センチメートル、女性は約12.5センチメートルである。斜径は一側の仙腸関節から対側の腸恥隆起まで斜めに走る距離で、男性は約11センチメートル、女性は約12センチメートルである。骨盤下口の広さを示す場合は二つの径、すなわち前後径と横径がある。前後径は尾骨尖(せん)から恥骨結合下縁までで、男性は約10.5センチメートル、女性は約11センチメートルであるが、尾骨が後方に動くため、距離に多少の幅がある。横径は左右両側の坐骨結節間の距離で、男性は約9.5センチメートル、女性は約11センチメートルである。

骨盤には多くの計測径が選定されており、解剖学上、また人類学上の目的で利用される。しかし、女性の場合には胎児が通過する産道として考えるとき、骨盤の計測値は、分娩上とくに重要なものとなる。ところが、骨盤内の計測は一般にむずかしいものであるため、臨床上は骨盤外計測を用い、間接的に骨盤の大きさを算出する。たとえば、外結合線(前後径)として恥骨結合上縁と第5腰椎棘突起(きょくとっき)先端との距離、稜間径として左右の腸骨稜間の距離がある。また、棘間径として左右腸骨の上前腸骨棘間の距離を測るが、これは骨盤上口の間接的な横径となる。体内における骨盤の位置は、解剖学的な正常立位では体軸に対して斜めとなり、骨盤上口の面が水平面に対して約50~60度前方に傾斜している(これを骨盤傾度という)。骨盤下口の面は水平面に対して10~15度の傾きである。

骨盤の形態は男女の骨格のなかでは、もっとも性差が著しい。骨盤の性差は胎生4か月には現れるといわれるが、幼年期まではあまり著しい相違がなく、骨盤上口をみても、男女とも前後径の長い卵円形を示している。ところが10歳前後から性差が著明に現れ始め、思春期では完全に男女差ができる。しかし、骨盤の大きさは性差ばかりでなく同性間における個人差も大きい。一般に女性骨盤は分娩時の胎児の産道となるため、これに適した形態をとる。このため、男性に比べて、大骨盤は広く外方に広がり、小骨盤は低くて広い。また、仙骨岬角の突出が弱く、前面から平らなので、骨盤上口は大きく楕円(だえん)形に近くなる。骨盤下口も広く、仙骨が幅広く短いので、それだけ胎児の脱出が容易となる。

なお、恥骨結合の高さは女性の場合は男性より低いため、恥骨下角(かかく)が鈍角(70~80度)となる。男性の場合は鋭角(50~60度)の弓状を示している。したがって、古い骨で男女の鑑別をする場合、この恥骨下角を調べると確実に性別が判定できる。女性骨盤を全体としてみると、繊細で弱く、靭帯(じんたい)は緩く、筋の付着も浅い。

一般に骨盤腔という場合は小骨盤腔をさし、骨盤下口は筋や腱(けん)の軟部組織で閉じられており、男性では尿道、直腸、女性では尿道、直腸、腟(ちつ)が貫いている。

[嶋井和世]

動物の骨盤

脊椎動物の左右の腰帯をつくる3骨(腸骨、恥骨、坐骨)とそれを結合する脊椎骨の部分(仙骨)からなる構造体をいう。哺乳(ほにゅう)類ではこれらの骨が合体して単一の構造体をなしている。骨盤の形態は雌雄で異なり、雌では妊娠時に子宮を支えるために、骨盤の上部腔所(骨盤腔)が雄に比べて大きい。

哺乳類の腰帯の3骨は初め軟骨で結合しているが、のちに化骨して境界が不明瞭(ふめいりょう)となると寛骨とよばれる。左右の寛骨は、背側で仙骨と融合し、腹正中線上で骨盤結合により結ばれている。骨盤結合は恥骨結合と坐骨結合の2部分よりなる。大腿骨(だいたいこつ)が収まるところを骨盤臼(きゅう)といい、骨盤臼は上を腸骨、下前方を恥骨、下後方を坐骨が囲んでいる。恥骨結合は、妊娠期の終わりになると、リラキシンというホルモンの作用によって緩み、分娩が終わると急速にもとに戻る。

[川島誠一郎]

百科事典マイペディア 「骨盤」の意味・わかりやすい解説

骨盤【こつばん】

→関連項目狭骨盤|股関節|脊柱側彎症

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「骨盤」の意味・わかりやすい解説

骨盤

こつばん

pelvis

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

栄養・生化学辞典 「骨盤」の解説

骨盤

世界大百科事典(旧版)内の骨盤の言及

【骨格】より

…脊柱vertebral column一般に背骨といわれているもので,ヒトの場合,32~34個の椎骨(脊椎ともいう)からなる。脊柱骨盤pelvis腰部にある骨格で,第5腰椎,仙骨,尾骨,寛骨からなる。寛骨はさらに腸骨,恥骨,坐骨に区別される。…

【骨格】より

…脊椎動物の進化の歴史では,脊索が最初に現れたことはほぼ確かであるが,軟骨と骨とはともに起源がきわめて古く,どちらが先に現れたのかは明らかでない。 脊椎動物の骨格は一般的に,頭骨,脊柱,前肢の骨,後肢の骨,前肢を胴につなぐ前肢帯(鎖骨など),後肢を胴または脊椎につなぐ後肢体(骨盤)からなり,そのほかに多少の付属的な骨格がある。 脊柱は脊索に代わって体の中軸をなす骨格で,これは脊椎(椎骨)という骨(または軟骨)が1列に連結されてできている。…

※「骨盤」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...