精選版 日本国語大辞典 「鳴弦」の意味・読み・例文・類語

めい‐げん【鳴弦】

改訂新版 世界大百科事典 「鳴弦」の意味・わかりやすい解説

鳴弦 (めいげん)

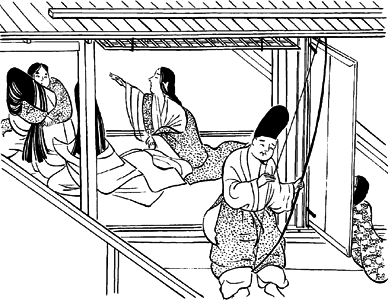

弓に矢をつがえずに,弓弦(ゆづる)だけを引いて放し,ビュンと鳴らすことによって,妖魔(ようま)を驚かせ退散させる呪法。弦打(つるうち)ともいう。弓矢の威徳による破邪の法で,後世になるとわざわざ高い音を響かせる引目(蟇目(ひきめ))という鏑矢(かぶらや)を用いて射る法も生じた。平安時代においては生誕儀礼としての湯殿始(ゆどのはじめ)の読書(とくしよ)鳴弦の儀として行われたのをはじめ,出産時,夜中の警護,不吉な場合,病気のおりなどに行われ,また天皇の日常の入浴に際しても行われた。湯殿始には皇子誕生の場合では弦打は五位10人,六位10人を例としたが,他の場合はもっと少なかった。《源氏物語》〈夕顔〉の巻の,夕顔が頓死するくだりで悪魔を払うために光源氏が弦打を命ずるところがある。

執筆者:中村 義雄

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「鳴弦」の意味・わかりやすい解説

普及版 字通 「鳴弦」の読み・字形・画数・意味

【鳴弦】めいげん

字通「鳴」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

世界大百科事典(旧版)内の鳴弦の言及

【七夜】より

…宮中や公卿の古記録によると,産養(うぶやしない)といって,出生の当日を初夜,3日目を三夜,5日目を五夜,7日目を七夜,9日目を九夜として饗饌(きようせん)を設け,生児の成長を祝ったが,のちには七夜のみを祝うようになった。また鳴弦(めいげん)の儀といって,弓の弦を鳴らしてもののけをはらう儀式が行われた。民間でも宮崎県や屋久島,沖縄本島などで,七夜に矢を放って魔をはらう弓祝が行われている。…

※「鳴弦」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...