日本大百科全書(ニッポニカ) 「アゾトメトリー」の意味・わかりやすい解説

アゾトメトリー

あぞとめとりー

azotometry

アゾトメーター(窒素計)を用いる窒素定量法。アゾートazoteは窒素を表す用語としてフランスのラボアジエにより使われていたので、現在でも窒素に関連する用語に「アゾト」が使われる。アゾトメーターもその一つである。窒素nitrogenにちなんでアゾトメーターをナイトロメーターまたはニトロメーターとよぶこともあるが、あまり使われていない。またアゾazoも同義語で、ある種の窒素を含む化合物をさしてアゾ色素とよび、アゾ色素を含む染料をアゾ染料という。このアゾトメーターを用いる窒素定量法は、分析しようとする物質から直接または間接に化学反応によって窒素を発生させ、その体積をアゾトメーターの読みから求めて定量するガス容量分析法の一つである。

アゾトメーターには各種のものがあるが、1937年(昭和12)岩崎憲(けん)らが創案した超微量窒素体積計が知られており、この窒素体積計を用いて、きわめて微量の窒素(Nとして5~200マイクログラム)を精度よく(誤差1~2%程度)測定できる。

定量法には直接法と間接法があり、種々の分野での窒素定量法として用いられるが、とくに生化学、公害測定の分野でよく用いられる。直接法は、窒素を含む物質、たとえばアンモニアNH3や尿素CO(NH2)2などを、適当な酸化剤、たとえば強アルカリ性溶液中の次亜臭素酸によって窒素を遊離させ、定量する。

2NH3+3NaBrO―→3NaBr+3H2O+N2↑

(H2N)2CO+3NaBrO+2NaOH―→

Na2CO3+3NaBr+3H2O+N2↑

間接法は、窒素を含まない物質、ヨウ素I2、ヘキサシアノ鉄(Ⅲ)酸カリウムK3[Fe(CN)6](古くはフェリシアン化カリウムとか赤血カリといったが、現在は使われない)などを、ヒドラジン、ヒドラジド、アジドなどの窒素化合物と反応させて窒素を遊離させ定量する。

とくに間接法は、硫黄(いおう)化合物が反応の触媒となる場合があり、極微量硫黄化合物の接触反応を利用する定量法に応用されており、デュマ法Dumas methodによる微量有機物中の炭素C、水素H、窒素Nの元素分析に組み込まれた形で用いられている。窒素分析法は本来1830年デュマにより化合物中のNを窒素N2として定量する乾式法として開発され、ケルダールJohan Gustav Kjeldahl(1849―1900)による、化合物中のNをアンモニアNH3として定量する湿式法とともに必要度の高い分析法となっている。

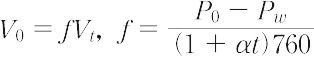

デュマ法による窒素定量法の原理は、試料を微量化学天秤(てんびん)で測り取り、CuO(酸化銅)粉末またはCo2O3(三酸化二コバルト)をかけて燃焼管に入れ、純粋なCO2のキャリヤーガス(不活性ガス)中で加熱分解し、生成物を赤熱CuOと反応させて完全酸化する。有機CはCO2に、HはH2Oに、NはN2とN2O、NO、NO2などの窒素酸化物になる。窒素酸化物は加熱還元銅で還元して、すべてN2にする。遊離のO2もここで吸収される。C、H、N以外の構成元素は遊離ハロゲン、ハロゲン化水素、硫黄酸化物となり妨害ガスになるが、これらはCO2キャリヤーガスでアゾトメーター内に導入される。アゾトメーター内には濃厚水酸化カリウムKOH溶液の吸収管があり、N2以外のガスを吸収するから、N2のみをアゾトメーターの目盛り管内に集めて測容し、質量に換算して試料中のN含有率を求めることができる。燃焼管でおこると思われる主要な化学反応は次のような反応である。

現在は有機元素分析分野の要望により、試料を封管燃焼法によりCu粉とO2とともに硬質ガラス管中で加熱して、CをCO2に、HをH2Oに、NはN2ガスとし、測定は熱伝導度法により、C・H・N分析の超微量化、迅速化、自動化が達成されている。

[成澤芳男]

『日本分析化学会編『分析化学便覧』改訂5版(2001・丸善)』