精選版 日本国語大辞典 「三角州」の意味・読み・例文・類語

さんかく‐す【三角州・三角洲】

改訂新版 世界大百科事典 「三角州」の意味・わかりやすい解説

三角州 (さんかくす)

河川が運搬した砂泥が河口付近に堆積して形成された低平な地形。デルタdeltaともよばれるが,これはギリシア文字のΔ(デルタ)に由来しており,〈エジプトはナイル川の賜(たまもの)である〉という句を残したヘロドトスによって命名されたといわれる。

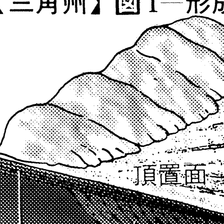

三角州の形成と構造

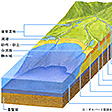

三角州は河川と海あるいは湖との相互作用によって形成される。河川によって運搬され,河口から排出された砂泥のうち,粗粒のもの(小礫や砂)は河口の前面に10度以上の急斜面をなして堆積する。これは,河口から押し出された粒子が静水中で安息角をとって堆積するためで,次々と運搬されてくる粗粒堆積物はその前面へ付加するように堆積しつづける。この斜面が三角州の前縁にあたっており,斜面を前置斜面,堆積物を前置層(堆積物)と呼んでいる(図1)。これに対して,細粒堆積物(シルトや粘土)は沖合で拡散し,前置斜面の前方にゆっくりと堆積して底置層と呼ばれる地層を形成する。その表面はごく緩慢な斜面をなし,底置斜面と呼ばれる。一方,前置層の上面には河川のはんらんにともなってほぼ水平な層理をもつ砂泥が堆積する。この堆積物は頂置層と呼ばれ,その表面は三角州上にみられる微地形を形づくっている。以上は粗粒性三角州の構造で,日本ではあてはまる例が多いが,ナイル,ミシシッピ,黄河など世界の大河川にみられる細粒性三角州の場合にはあてはまらない。

三角州の発達と種類

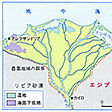

河口から排出される河水の流れは,河口前面にひろがる海底あるいは湖底の微起伏に従って複数の方向へ分かれることがある。上流から運ばれてきた土砂は流れの前面に堆積するばかりではなく,流れに沿って自然堤防状にも堆積する。このような地形は水中自然堤防と呼ばれるが,流れが複数の方向を持つ場合には水中自然堤防も分岐し,流れの方向を固定しはじめる。その結果,三角州を流れる河川は分流し,これが三角州上の流路の特徴になる。

河川の搬出土砂量が多く,海や湖の沿岸流や波食作用などの諸作用が相対的に小さい場合には,枝分れした河道に沿って自然堤防が延長し,あたかも鳥の趾(あし)のような平面形を示す。このような三角州は鳥趾状三角州と呼ばれ,ミシシッピ川下流部に典型的なものが認められる。また二つ以上の自然堤防状突出部の間が埋積されて陸化すると,海岸線は河口を連ねた円弧状となる。このような三角州は円弧状三角州と呼ばれ,ナイル川三角州やニジェール川三角州にその典型をみる。日本でも,東京湾に注ぐ多摩川や小櫃川,干拓以前の岩木川(青森県)の三角州などが円弧状三角州の例としてあげられる。一方,三角州前面における海や湖の作用が強く,河川による土砂の運搬も盛んな場合には,主流の河口付近を頂点とした尖状三角州(カスプ状三角州ともいう)となる。イタリアのテベレ川三角州がその典型的なものである。海や湖の作用がさらに強くなり,河川による作用が相対的に弱い地域では,海岸線は平滑となり,顕著な三角州は発達しない。また,日本のように山地が海岸付近にまでせまり,砂礫の供給が多い地域では,扇状地が直接外洋に面して発達することが多い。これは,本来三角州となるはずの堆積物が深い海底に堆積してしまうためで,大陸棚の幅の狭い富山湾や駿河湾に注ぐ黒部川,富士川,安倍川などのつくる平野において顕著に認められる。

三角州の利用

三角州はその形成過程からも明らかなようにきわめて低湿で,特に新しくつくられたばかりの部分では,水陸の区別がつきにくく,沼沢地が数多く分布している。このようなところでは人々の居住が困難で,未開発地として残されているところも多い。日本をはじめとするアジアの三角州では,低湿地に適した水稲栽培が盛んにおこなわれ,多くの人々が三角州上で生活している。東南アジアでは三角州上に居住する人口が特に多く,バングラデシュのように国土の半分以上が三角州上に立地している国もある。水田のひろがる農村部では,三角州上のわずかな高まりである自然堤防が居住の地となるほか,濃尾平野の輪中のように,人工堤防を築いてそのへりに集落が立地する場合もある。三角州の前面などでは干拓地がつくられることが多いが,このような土地では排水が困難であるため,排水網の整備が大きな課題となっている。なお,三角州上に大都市が形成されている例も多く,日本でも東京,大阪,名古屋,広島などの都市において三角州上に人口密集地がひろがっている。

執筆者:海津 正倫

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「三角州」の意味・わかりやすい解説

三角州

さんかくす

delta

河川によって運ばれた砂泥が、湖沼や海などの静水域に堆積(たいせき)して形成された地形。デルタともよばれるが、これは、エジプトのナイル川の河口の州(す)が、ギリシア文字のΔ(デルタ)に似た平面形をしていることに由来する。

[豊島吉則]

三角州の形

三角州の平面形や断面形は、河川によって運搬されてくる砂や泥の量と、波や沿岸流の強さの相互作用によって決定される。内海性の波の弱い海岸(低エネルギー海岸)に大河川が流入するような場所では、三角州上の河川は、大量の土砂を沖合い遠くまで運んで沈積する。河川が分岐していると、それぞれの河川沖に三角州が延びて、鳥趾状三角州(ちょうしじょうさんかくす)をつくる。このような三角州の縦断面は著しく緩やかである。外洋性の波浪が強く、沿岸流の卓越する海岸(高エネルギー海岸)では、河川の運んできた砂や泥の自由な堆積を妨げるため、三角州が十分に発達しないか、また、河口付近がわずかに突出するカスプ状三角州(尖状三角州(せんじょうさんかくす))がみられるにすぎない。このような三角州の縦断面形は、海底部分がとくに急傾斜となっている場合が多い。

[豊島吉則]

三角州上の地形の特徴

三角州は一般に海面すれすれの水準にあるため、きわめて低湿で、しかも勾配(こうばい)が緩やかで、河川は分岐しつつ蛇行している。河川の両側には、自然堤防とよばれる土砂堆積の高まりがみられる。この微高地の間には、後背湿地とよばれる湿地・沼・三日月湖・潟湖(せきこ)などの占有する広大な低湿地がみられる。また、冷涼な地方では、泥炭地が広く分布している場合が多い。海岸線付近には、砂州や砂丘がみられる。洪水時に自然堤防が破堤すると、その切断箇所から新たなデルタがつくられたり、低湿地に粘土が堆積したりする。

[豊島吉則]

三角州の内部構造

三角州は、シルト(泥)や粘土からなる底置層、砂の卓越する前置層、および細粒の砂やシルトからなる頂置層からなる。河口より沖合いの三角州前縁部にはやや急な前置斜面があり、その沖の海底には平坦(へいたん)な底置斜面が認められる。海岸地帯の三角州は、完新世(沖積世)の海進・海退の影響を受け、貝殻片混じりの海底層や河成の地層の互層からなることが多い。

[豊島吉則]

三角州の種類

平面形から三角州を分類すると、四つに大別される。(1)アメリカ合衆国のミシシッピ川の河口にみられるような鳥趾状三角州、(2)イタリアのテベレ川の河口にみられるカスプ状(尖状)三角州、(3)エジプトのナイル川河口部に代表される円弧状三角州、(4)フランスのセーヌ川やイギリスのテムズ川河口にみられる、ラッパ状の幅広い入り江状地形に形成される三角江三角州、などである。また、三角州が隆起したものは隆起三角州、海面下に沈降したものは沈水三角州とよばれる。

[豊島吉則]

日本の三角州

信濃(しなの)川(新潟県)、江戸川(東京都・千葉県)、木曽(きそ)川(三重県ほか)、淀(よど)川(大阪府)、筑後(ちくご)川(福岡県)などの大河川の下流部には、広い三角州が形成されている。東京、大阪、名古屋などの大都市は、これら諸河川のデルタ上に立地している。木曽川下流には、集落ごとに洪水を防ぐ輪中(わじゅう)堤防(リング状堤防)が発達する。また、筑後川下流には、排水や水利用のクリーク(溝・水路)に代表される水郷景観がみられる。しかし、急流河川の多い日本では、粗粒な砂礫(されき)が河口部にまで供給されるため、扇状地状デルタとよぶ扇状地に類似した乾燥土性の三角州が発達することが多い。天竜川(静岡県ほか)、大井川(静岡県)、常願寺川(富山県)などの下流平野は、このような型の地形である。

[豊島吉則]

三角州の利用

洪水のたびごとに三角州の上に河川によって運搬されて沈積する肥沃(ひよく)な土は、農業の発展の大きな原動力となった。そのため、ナイル川三角州や西アジアのティグリス・ユーフラテス三角州は、古くから優れた農業地帯であり、輝かしい文明の発祥の地ともなってきた。日本においても、水田農業が三角州上に発達し、多くの農業人口を支えてきた。とくに、河口付近の浅海の三角州は、近世以降の干拓や、明治以降の埋立てによって陸化され、陸上の交通機関、水路・港の整備によって、農業のみならず、商工業の充実を招き、都市化するに至っている。

他方、土地が低湿で、洪水の害や高潮の害を受けやすいことや、地盤が軟弱で、地下水の過剰揚水を原因とする地盤沈下などが懸念される問題である。

[豊島吉則]

最新 地学事典 「三角州」の解説

さんかくす

三角州

delta

河川が運搬・搬出する堆積物が,湖や海などの静水域に堆積してつくられる低平な堆積地形。低平な三角州平原の海(湖)側の狭い帯がデルタフロントで,砂質な堆積物の活発な堆積で特徴づけられる。その沖合側がプロデルタに当たる。三角州の平面形態は,河川堆積物の量・粒度組成と,河口・海岸の水深や傾斜,波浪や沿岸流による侵食・運搬作用,潮汐の大きさなどによって変化する。一般に,河川の堆積作用が大きい場合は鳥趾状三角州,円弧状三角州となり,海の侵食・運搬作用が大きい場合には,カスプ状三角州が,さらに海側の作用が強いと平滑な海岸線をもつ三角州となる。

執筆者:茂木 昭夫・平井 幸弘

出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

百科事典マイペディア 「三角州」の意味・わかりやすい解説

三角州【さんかくす】

→関連項目河口

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「三角州」の意味・わかりやすい解説

三角州

さんかくす

delta

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の三角州の言及

【堆積作用】より

…また,はんらん原である後背湿地には洪水時に自然堤防の一部が決壊し,堤防をつくっていた物質が流入して堤防決壊堆積物が堆積する。

[三角州の堆積作用]

三角州またはデルタとは,河川によって搬出された砂泥が河口付近に堆積してつくられた低平な堆積地形であり,その構成層は前置層,底置層,頂置層の三つの基本的な単位に区分される。河川によって掃流運搬された礫や砂などの粗粒物質は湖水や海水のような静水中に入ると,まず粗い粒子からその安息角(粒状固体物質の塊が,自然につくる斜面の傾斜と水平面のなす最大の角)を保ちながら堆積し,三角州の前置層を形成する。…

※「三角州」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...