佐々木氏 (ささきうじ)

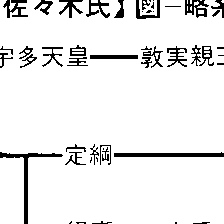

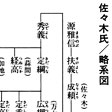

近江の古代・中世豪族。孝元天皇の皇子大彦命の子孫,狭々城山君を祖と伝える佐々貴山公氏(以下佐々貴氏と略称)は,沙沙貴神社を氏神とし,近江国蒲生郡を中心に栄え,奈良・平安時代には蒲生郡,神崎郡の大領などに就任した。一方,宇多天皇の皇子敦実親王の子の雅信は936年(承平6)源の姓を賜って臣籍に下り,その孫成頼は近江に土着して宇多源氏系佐々木氏の祖となり,孫の経方は蒲生郡佐々木荘小脇の館に住んだ。こうした佐々貴氏の北に接して宇多源氏系佐々木氏が土着し,両者の同化も進んだ。清和源氏の勢力が伸びてくると佐々貴氏は源為義に結びつき,宇多源氏系は為義の子義朝と結んだ。保元・平治の乱に宇多源氏系は義朝に従ったが,平治の乱で義朝が敗れると佐々木秀義は平氏に佐々木荘を奪われて坂東に下り,相模の渋谷氏の庇護を受けた。1180年(治承4)義朝の子の頼朝が平氏打倒の兵を挙げると,秀義は子息たちとともに頼朝を助けて勲功を挙げ,本領佐々木荘を安堵されたうえ,その5人の子息は十数ヵ国の守護に任ぜられた。この間,佐々貴氏は平氏全盛時にも近江で威を振るっていたため頼朝の不信を買い,頼朝は宇多源氏系を佐々木荘総管領とし,佐々貴氏はそれに従うように命じた。佐々貴氏と宇多源氏系とは本来別個の豪族であったが,この結果,前者は後者の庶子家として位置づけられるに至った。《尊卑分脈》など現存する宇多源氏系佐々木氏系図によれば,佐々木宮(沙沙貴神社)神主で佐々木荘下司の経方に季定,行定の2子があり,季定系が下司(追捕使),行定系が神主と分かれたように記されている。行定系が佐々貴氏に相当するのであるが,この系図は鎌倉時代以後に宇多源氏の立場から佐々貴氏の系図を取り込んで作成したものであり,本来佐々貴氏は宇多源氏の分家などではなく,独立した豪族であったはずである。

佐々木氏の家督は秀義からその長子定綱の系統に伝えられ,定綱は佐々木荘下司,近江,石見,隠岐,長門の守護に任ぜられた。佐々木氏が中世を通じて近江守護を世襲する端緒は秀義にはじまるとみられるが,文献的に確認できるのは定綱からである。承久の乱で定綱の弟経高,嫡子広綱らは後鳥羽上皇方について敗死したが,広綱の弟信綱は幕府方として戦功があり,近江守護に任ぜられ,佐々木,豊浦,羽邇,堅田,朽木の諸荘や栗本北郡の地頭職を拝領し,評定衆にまで加えられ,この後は信綱の系統が佐々木氏の嫡流となった。信綱の後はその子重綱,高信,泰綱,氏信を家祖として大原,高島,六角,京極の4家に分かれ,三男泰綱の六角氏が嫡家として近江守護職を相承した。しかし京極氏に高氏(佐々木道誉)が出ると,足利尊氏の信任を得てその地位を高め,京極氏は室町幕府の侍所を世襲して六角氏の勢威をしのぐに至った。のち六角氏は織田信長に滅ぼされ,京極氏も被官の浅井氏に抑えられて衰えたが,近世大名に取り立てられた。

執筆者:上横手 雅敬

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

佐々木氏

ささきうじ

宇多源氏(うだげんじ)の流れをくむ近江(おうみ)の豪族。近江国蒲生(がもう)郡佐々木荘(ささきのしょう)(滋賀県近江八幡(おうみはちまん)市)を領して佐々木氏を称した。秀義(ひでよし)のとき、平治(へいじ)の乱(1159)で源義朝(みなもとのよしとも)に属し、平氏に追われて一時相模国(さがみの)渋谷荘(しぶやのしょう)(神奈川県藤沢・大和(やまと)・綾瀬(あやせ)市近辺)に逃れた。1180年(治承4)源頼朝(よりとも)の挙兵に応じて平氏追討に功をたて、その子定綱(さだつな)は近江の守護に任じられた。またその後、定綱が石見(いわみ)・隠岐(おき)・長門(ながと)、定綱の弟経高(つねたか)が淡路(あわじ)・阿波(あわ)・土佐(とさ)の守護に任じられるなど、佐々木一族は一時各国の守護を兼ねた。承久(じょうきゅう)の乱(1221)ののち信綱(のぶつな)が家督を継ぎ、その三男泰綱(やすつな)の系統が佐々木氏の嫡流となり、六角(ろっかく)氏を称して鎌倉時代から戦国時代に至るまで、ほぼ一貫して近江の守護を代々継承した。応仁(おうにん)の乱(1467~77)ののち高頼(たかより)が将軍足利義尚(あしかがよしひさ)・義材(よしき)(義稙(よしたね))の追討を受けたが、その子定頼(さだより)は将軍義晴(よしはる)に仕え、管領(かんれい)に準ぜられた。1568年(永禄11)織田信長に攻められて敗れ、まもなく滅亡した。佐々木一族は鎌倉時代に多くの庶流を分出したが、なかでも泰綱の弟氏信(うじのぶ)の系統は京極(きょうごく)氏を称し、近江国の北部を基盤に勢力を伸長し、南北朝内乱初期には高氏(たかうじ)(導誉(どうよ))が一時近江の守護となった。その後、室町幕府の侍所所司(さむらいどころしょし)ともなり、四職(ししき)の一として六角氏をもしのぐほどの勢力となったが、応仁の乱ののち、一族の内訌(ないこう)や家臣の叛乱(はんらん)、六角氏との抗争などのためしだいに衰退し、浅井(あさい)氏に勢力を奪われた。その後、高次(たかつぐ)のとき織田信長、豊臣(とよとみ)秀吉に仕えて京極氏を再興し、近世大名となった。

[田代 脩]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

佐々木氏

ささきうじ

宇多源氏を称する近江の豪族。治承4 (1180) 年秀義が源頼朝の挙兵に協力し,以後子孫が繁栄した。嫡流六角氏と京極氏は室町時代に活躍,京極氏は幕府侍所所司となる家格をもった。京極氏は江戸時代大名となる。京極氏の一族尼子氏は出雲の戦国大名として有名。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

佐々木氏

ささきし

中世,近江(滋賀県)の守護大名

近江の佐々木庄に住み佐々木氏を称した。源頼朝の挙兵を助け,その功により定綱・高綱ら一族が近江など10数カ国の守護職を得た。定綱の子信綱は承久の乱で功をたてた。信綱の3男泰綱が惣領家の家督を継ぎ,六角氏となり,その弟氏信の流から京極氏がでた。六角・京極両氏は鎌倉末期から室町時代にかけて活躍した。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

Sponserd by

世界大百科事典(旧版)内の佐々木氏の言及

【出雲国】より

…承久の乱後の新補地頭では,伊北氏(福田荘・猪布(いう)荘・飯野荘・大西荘),江戸氏(安田荘),諏訪部氏(三刀屋(みとや)郷),中沢氏(淀本(よどほん)荘),松田氏(安来(やすき)荘)等が確認されるにすぎないが,実際にはもっと多かったと思われる。 承久の乱後佐々木義清が出雲国守護に任じられ,南北朝の一時期山名氏に取って代わられたとはいえ,中世末期に至るまでの近江[佐々木氏]による出雲国支配の端緒がここに開かれた。守護佐々木氏による出雲国支配は,義清の子泰清とその子頼泰の代に飛躍的な発展を遂げた。…

【近江国】より

…源平内乱期にはこれら寺院勢力が近江源氏と結んで平氏討滅を誘引した。【栄原 永遠男】

【中世】

[武家政権]

鎌倉幕府の成立によって,近江で勢力を振るうようになったのは[佐々木氏]である。佐々木氏は宇多源氏の出で,蒲生郡佐々木荘を本拠とし,平治の乱では源義朝に従って敗れ,相模に下ったが,源頼朝の挙兵に功があり,鎌倉初期に佐々木定綱が近江の守護に任命されて以来,戦国末まで400年近く,一族で近江守護を独占した。…

【隠岐国】より

…旧国名。現在の島根県隠岐郡,日本海上の火山島群である隠岐諸島。知夫里(ちふり)島,西ノ島,中ノ島などの島前(どうぜん)と北東方の一島の島後に大別される。

【古代】

山陰道に属する下国(《延喜式》)。出雲国よりも早くヤマト国家の朝廷に属したと考えられ,意岐国造が任じられていた。ついで7世紀末には,島前に海評,島後に次(すき)評の[評](こおり)の制度が施行されていたことが,藤原京跡出土の木簡で確認される。律令制下の隠岐国は,《続日本紀》の702年(大宝2)の記事に初見するが,島前に知夫(ちふ∥ちふり)郡・海部郡,島後に周吉(すき)郡・穏地(おち)郡がおかれた。…

【京極氏】より

…鎌倉時代以来の武家。宇多源氏の近江佐々木氏の流れ。佐々木信綱の三男泰綱は京都六角東洞院に住して六角氏を称し近江国守護となり,四男氏信は京極高辻に住して京極氏を称した。…

【朽木氏】より

…宇多源氏の流れをくむ近江の豪族。佐々木氏の一族。佐々木信綱が承久の乱の功によって近江国高島郡朽木荘の地頭職を与えられたのち,その曾孫義綱がここを領して朽木氏を称するようになった。…

【備前国】より

…守護は一ノ谷の戦後に土肥実平が備前,備中,備後3ヵ国を兼帯したが,その後,藤戸合戦の勲功で児島に地頭職を得た近江の佐々木高綱が備前守護となった。のちに一時期,幕府吏僚の長井泰重(大江広元の孫,六波羅評定衆)に代わったが,鎌倉末期には守護は佐々木(加地)氏に復していた。 南北朝期には,東国出身の国人[松田氏]や,足利氏支族の細川氏が守護になったが,1365年(正平20∥貞治4)に松田氏に代わって播磨守護赤松則祐(そくゆう)が備前守護を兼ね,義則,満祐と子孫がその職を継いだので,国人土豪は[赤松氏]の被官化し,また[浦上氏]などの播磨の武士が流入して赤松氏の領国化した。…

【六角氏】より

…近江源氏[佐々木氏]の嫡流。鎌倉初期の惣領佐々木信綱の三男泰綱が祖。…

※「佐々木氏」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

Sponserd by