翻訳|refrigerator

精選版 日本国語大辞典 「冷蔵庫」の意味・読み・例文・類語

れいぞう‐こレイザウ‥【冷蔵庫】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「冷蔵庫」の意味・わかりやすい解説

冷蔵庫

れいぞうこ

refrigerator

食品を貯蔵するために、収容部の温度を低温度に保つことができる装置。冷却法により分類すると、(1)氷の融解熱を利用した氷冷蔵庫、アイスボックス、(2)液体の蒸発熱を利用した電気冷蔵庫、ガス冷蔵庫、(3)ペルチエ効果(異なった金属の両端を接続して電流を流すと、その接続部には、一方に発熱作用、他方に吸熱作用が起こる現象)を利用した電子式冷蔵庫などがある。現在では、一般に冷蔵庫といえば、電気冷蔵庫をさす。

[駒形栄一]

氷冷蔵庫

食品の保存に天然の雪や氷を利用することは、古くから行われていたと思われ、『日本書紀』(720)には、仁徳(にんとく)天皇のとき額田の皇子が和泉(いずみ)の山中で氷窟(ひょうくつ)を発見し、氷室をつくって夏に水や酒を冷やすのに用いたという記述がある。

人造氷が日本で初めてつくられたのは、1877年(明治10)で、場所は大阪であった。それまで冬季以外に氷を得るためには、冬にできた天然の氷を氷室に保存し、夏季にそれを輸送したものである。1883年には東京にも製氷会社が発足した。そして、1903年(明治36)には氷冷蔵庫が出現し、東京の魚河岸(がし)で使われるようになった。家庭用の氷冷蔵庫は1907年ころに発売された。

氷冷蔵庫では、庫内の温度は15℃前後であり、10℃以下に冷やすことは困難であった。また、定期的に氷を補充する必要があった。氷冷蔵庫は1960年代まで使用された。最近ではレジャー用にアイスボックスが利用されるようになってきた。

[駒形栄一]

電気冷蔵庫

1913年にアメリカで実用化され、20年代に日本に輸入された。国産第1号の電気冷蔵庫は、1930年(昭和5)に発売されたが、価格は700円以上で家が一軒買えるほど高価なものであった。

JIS(ジス)(日本工業規格)によれば、電気によって駆動される圧縮冷凍機によって冷却され、冷凍食品以外の食品を貯蔵するために必要な温度を保つことができる貯蔵室(冷蔵室という)が一つ以上あるものを冷蔵庫といい、冷蔵室を一つ以上もち、なおかつ冷凍食品を貯蔵するために必要な温度を保つことができる貯蔵室(冷凍室という)が一つ以上あるものを冷凍冷蔵庫といい、これらを総称したものが電気冷蔵庫である、ということになる。

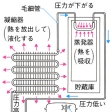

電気冷蔵庫の原理は、液体が気化する際の気化熱を利用したもので、これに使用する液体(冷媒)は、一般にフロンガス(ジクロロジフルオロメタン)が使用されていたが、オゾン層破壊が問題となり、使用禁止となったため、代替フロンのHFC(ハイドロフルオロカーボン)などが用いられている。この代替フロンもきわめて高い温室効果をもたらす物質であることが判明したため、ノンフロン系の冷媒が使用されるようになってきた。電気冷蔵庫の構造は、圧縮式冷凍機、貯蔵室、運転制御装置からなっている。圧縮冷凍機は冷媒ガスを圧縮し、そのガスを凝縮器で液化させ、その液化冷媒を毛細管を通すことによって圧力を下げ、冷却器で蒸発させるという機能を連続的に行う。貯蔵室は食物を入れる容器で、冷凍機により冷却された貯蔵室内の温度が外気によって上昇しないように、内箱と外箱の間に断熱材を入れてある。運転制御装置は、貯蔵室内の温度を適当に保つための装置で、温度を感知するセンサーが各貯蔵室に設けられており、冷蔵室は3℃前後、冷凍室は零下18℃前後に調節できるようになっている。冷蔵庫の使用時には、扉の開閉中に侵入した外気中の水蒸気および貯蔵室内の食品から蒸発した水蒸気が冷却器に霜となって付着するために、貯蔵室内の冷却状態が悪くなる。この霜を取り除く装置が霜取り装置で、自動的に行うもの、ダイヤルまたは押しボタンなどによる手動式のものとがある。冷蔵庫内の冷却の方式には、冷気自然対流式とファンを使った冷気強制循環式がある。

冷凍冷蔵庫の形態は、冷凍室と冷蔵室のそれぞれに扉のあるツードア型が一般的であるが、冷凍冷蔵庫の大型化への対応および使用上での便利性を考慮したスリードア、あるいはそれ以上の扉のあるものも登場している。冷凍冷蔵庫の冷凍室の性能は、JISに定められていて、平均冷凍負荷の温度によって規定されている。すなわち、冷蔵室の温度が0℃以下にならない前提で、冷凍室の負荷の温度が零下18℃以下のもの、零下15℃以下のもの、および零下12℃以下のものの3区分に分かれていて、それぞれ記号で表す。記号の呼び方は、「スリースター」「ハイツースター」「ツースター」という。そのほか、冷凍室の容量100リットル当り4.5キログラム以上の食品を、24時間以内に零下18℃以下に凍結できる冷凍室を「フォースター」という。

冷凍食品の保存期間は、食品の種類、冷凍方法、冷凍するまでの食品の履歴などにより一概にいえないが、フォースターとスリースターは約3か月、ハイツースターは約1・8か月、ツースターは約1か月が目安とされている。

電気冷蔵庫を据え付ける場所は、直射日光の当たらないところ、ガス台など発熱器具から離れたところ、水がかからない湿気の少ないところを選ぶ。また、凝縮器の放熱を妨げないように注意することもたいせつである。冷蔵庫内の食品の温度上昇を防ぎ、電気エネルギーを節約するためには、食品を詰めすぎたり、熱い食品をそのまま入れたりしないようにする。また、むだな扉の開閉や扉の閉め忘れなどに注意することも必要である。

[駒形栄一]

ガス冷蔵庫

アンモニア水溶液を冷媒とする吸収冷凍機を使用するもので、ガスバーナーで冷媒を加熱してアンモニアと水とに分離し、アンモニアが気化する際の気化熱を利用する。この形式のガス冷蔵庫は、1922年(大正11)、当時スウェーデンの学生であったマンターおよびプランテンによって発明された。日本では1955年(昭和30)に国産化されている。ガス冷蔵庫の特徴は、使用中の騒音がなく、機械的な磨耗による故障がないとされているが、普及の点では、電気冷蔵庫にはるかに及ばない。

[駒形栄一]

電子式冷蔵庫

n形とp形の半導体を銅板でつないだペルチエ素子を利用するものである。電気冷蔵庫に比べ、雑音が少なく、寿命が長い、電流方向を逆にすると発熱素子となるので冷温両用に使えるなどの特徴がある。しかし、現在のところ、素子が高価であり、効率が悪く、温度急変に対して弱いという欠点がある。そのため、業務用、家庭用として販売されているが、普及には至っていない。

[駒形栄一]

改訂新版 世界大百科事典 「冷蔵庫」の意味・わかりやすい解説

冷蔵庫 (れいぞうこ)

食品を保存するための冷却装置をもった収蔵庫。家庭用のものを指し,電力による冷凍機を用いる電気冷蔵庫が一般的である。食品の保存には,古くは天然の氷や雪を利用したと思われ,土に穴を掘り,草を敷いてその中に氷を保存する氷室(ひむろ)の記事が《日本書紀》仁徳天皇62年条に見える。この氷を夏季には朝廷に献上する習慣も古代からあり,また江戸時代の将軍家は金沢から氷を取り寄せていた。江戸末期になると,アメリカのボストンから喜望峰まわりで氷を輸入するようになり,明治初年には函館五稜郭の堀の氷がこれにかわって人気を呼ぶようになった。やがて氷の普及にともなって,1907年ころには家庭用の氷冷蔵庫が売り出された。氷冷蔵庫の庫内の温度は15℃前後で,氷を定期的に補給せねばならなかったが,基本的にはこの方式のものが60年代まで使用された。電気冷蔵庫は1913年にアメリカで実用化され,20年代に日本へ輸入された。30年に国産品が出現したが,価格は700円以上で家1軒が買えるほど高価だった。しかも,日中戦争が始まると高額な物品税が課せられたうえ,製造禁止に追い込まれた。第2次世界大戦後製造が再開され,1960年には約5%であった電気冷蔵庫の家庭での普及率は,70年に90%と飛躍的な伸びを示し,現在は99%以上となっている。

冷却方式には冷気強制循環(間接冷却)と冷気自然対流(直接冷却)があり,前者は,冷却時間が短く,〈温度むら〉がないなどの特徴があり,後者は消費電力が少ないが霜がつきやすい。1973年の石油ショック以後,家電製品は省電力化が進み,電気冷蔵庫の内容積1l当りの月間消費電力量は,1976年0.4kWhであったものが82年にはその約4分の1におさえられている。冷媒としてアンモニアを用いたガス冷蔵庫は1928年に初めて輸入され,国産品は50年代から約20年間販売された。

執筆者:佐々田 道子

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「冷蔵庫」の意味・わかりやすい解説

冷蔵庫

れいぞうこ

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「冷蔵庫」の意味・わかりやすい解説

冷蔵庫【れいぞうこ】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

食器・調理器具がわかる辞典 「冷蔵庫」の解説

れいぞうこ【冷蔵庫】

栄養・生化学辞典 「冷蔵庫」の解説

冷蔵庫

関連語をあわせて調べる

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...