関連語

精選版 日本国語大辞典 「単衣」の意味・読み・例文・類語

ひとえ‐ぎぬひとへ‥【単衣】

たん‐い【単衣】

普及版 字通 「単衣」の読み・字形・画数・意味

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「単衣」の意味・わかりやすい解説

単衣

ひとえ

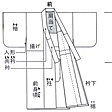

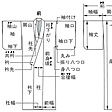

単とも書く。ただし公家装束(くげしょうぞく)の単は、単衣とは書かない。単衣は一重に仕立てられた衣服の総称で、袷(あわせ)に対する語。単長着、単羽織、単コート、単帯、単長襦袢(じゅばん)、単袴(ばかま)、単襲(かさね)などがあげられるが、狭義には単長着をさす。おもに夏の衣服に用いられる。布地は綿織物に浴衣(ゆかた)地(手拭中形(てぬぐいちゅうがた)、長板中形)。絣(かすり)木綿、縞(しま)木綿、三浦絞り(有松絞り)や博多絞りなどの絞り類、経(たて)または緯(よこ)糸に太い糸を織り込んだ紅梅織もある。絹織物には盛夏用として平絽(ひらろ)、絽縮緬(ろちりめん)、紗(しゃ)、夏大島、小千谷縮(おぢやちぢみ)、上布(じょうふ)、薄御召(おめし)、翠紗(すいしゃ)などがあり、初夏、初秋には縮緬、綸子(りんず)、御召、紬(つむぎ)なども使用される。夏の礼装、正装には男女とも絽を用いる。合着、普段着にはセルを用いていたが、第二次世界大戦後は、夏以外も毛織物の和服地を用い、年間を通して単衣で過ごす人も増加している。

[藤本やす]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「単衣」の意味・わかりやすい解説

単衣

ひとえぎぬ

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の単衣の言及

【単】より

…公家の衣服の一種で,単衣(ひとえぎぬ)の略。公家の服装構成で最も下に着用される衣。…

※「単衣」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...

猿

猿 り。我を見て手を執り、甚だ

り。我を見て手を執り、甚だ ぶ。~飮ますに

ぶ。~飮ますに 水を以てす。

水を以てす。 甘なること

甘なること (れい)の如し。~

(れい)の如し。~ ゑず

ゑず (

( 天に單衣を

天に單衣を くべし。

くべし。