精選版 日本国語大辞典 「地球楕円体」の意味・読み・例文・類語

ちきゅう‐だえんたいチキウダヱンタイ【地球楕円体】

- 〘 名詞 〙 地球の形をジオイドに基づいて定めた回転楕円体。

改訂新版 世界大百科事典 「地球楕円体」の意味・わかりやすい解説

地球楕円体 (ちきゅうだえんたい)

earth ellipsoid

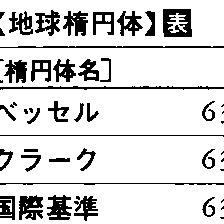

地球の形とは現実の地形のことをいうのではなく,通常はジオイドの形のことを指す。ジオイドの形は球に近いが,その球を南北の方向からほんの少し押し縮めた回転楕円体の方によりよく一致する。適当な楕円体を選べば,ジオイド面との差は100m以下のわずかな量になる。したがって,地球の形を近似的に表すものとして,また地図投影の基準面としては,数学的に単純な形式の楕円体を採用するのが便利である。このような目的のために,近似的な地球の形として定めた楕円体を地球楕円体という。回転楕円体に定める必要があるわけではないが,今までに決められた地球楕円体は,ほとんどが南北両極を結ぶ直線を回転軸とした回転楕円体である。この場合,地球楕円体の大きさ,形を示すため,中心から赤道までの距離を示す赤道半径aおよび扁平率fの2量がよく使われる。中心から北極または南極までの距離を示す極半径bを使って表せば,f=(a-b)/aである。過去に定められた地球楕円体のうちのいくつかに対する値を表に示す。

地図作製の基準とする地球楕円体は国によって違うが,日本ではベッセルの楕円体を採用している。国際測地学協会は測地学の基盤となる測地系の統一をはかるため,1924年に国際基準楕円体を定めた。その後,測定が精密化するにともない,測地基準系としてより正確な地球楕円体を発表している。地球楕円体を決定するには,緯度のわかったところで地上測量により子午線弧長を測定する方法,地球上の各地で測定した重力値から重力理論によって求める方法,人工衛星の運動を観測して力学的に定める方法などがある。以前には月運動の不斉から,あるいは地球の歳差運動から推定することも行われたが,人工衛星を利用する方法の精度が高いため,現在ではまったくかえりみられない。

地球が楕円体に近いことを最初に推論したのはI.ニュートンで,パリで正確に調整した振子時計が赤道地域で遅れを示したという1672年の事実にもとづくといわれる。また測定によって確認したのは,1736年以降にフランスが極地域ラップランドと赤道地域ペルーで行った大規模な子午線弧長測量によってである。当時の測定精度は低いものであって,扁平率f=1/178などの値が得られていた。現在は非常に正確な地球の形がわかってきて,その結果,3軸不等の地球楕円体を決めることもできるようになっている。測地基準系1980では,概略値として,赤道面楕円の長軸の向きを西経15°,その扁平率として~1/90000を与えている。

執筆者:長沢 工

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「地球楕円体」の意味・わかりやすい解説

地球楕円体

ちきゅうだえんたい

地球の形にもっとも近い楕円体のこと。地球の形はジオイドで代表される。ジオイドの形は、球を南北からほんのすこし押し縮めた回転楕円体にごく近い。そのため、なるべく単純な地球の形として、ジオイドに近い形の回転楕円体を考えることが多い。このような立場で、地球の形を示すものとして決めた楕円体を地球楕円体という。

地球楕円体を決めるには、大きく分けて次の3種の方法がある。地上測量により幾何学的に決める方法、広い範囲の地表で測定した重力値から重力理論に基づいて測地学的に決める方法、人工衛星の観測結果から力学的に決める方法である。決定された地球楕円体は、通常、赤道半径、扁平率(赤道半径と極半径の差を赤道半径で割った値)の二つの量で表される。

地図をつくるときには、その基本として適当な地球楕円体を採用する(準拠楕円体という)必要がある。明治以来、日本で採用していた準拠楕円体はベッセルの楕円体であったが、測量が世界的規模で連結されるようになると、日本の測地系が世界の測地系に対して位置がずれていること、内部にゆがみが存在することが明らかになった。そして、その対策が急がれた。結局、2001年(平成13)に測量法の改正が行われ、世界の大勢にあわせて、日本の準拠楕円体は測地基準系1980(Geodetic Reference System 1980)に基づくものに改訂された。その地球楕円体は、赤道半径が6378.137キロメートル、扁平率がほぼ298.257分の1である。

[長沢 工]

『中根勝見著『測量データの3次元処理――GPS時代の最小2乗法』(1994・東洋書店)』▽『藤井陽一郎・藤原嘉樹・水野浩雄著、地学団体研究会編『新版地学教育講座1 地球をはかる』(1994・東海大学出版会)』

最新 地学事典 「地球楕円体」の解説

ちきゅうだえんたい

地球楕円体

earth ellipsoid

楕円をその一軸のまわりに回転してできる図形を回転楕円体(ellipsoid of revolution)といい,現実の地球にその形・大きさの最も近い回転楕円体を地球楕円体という。地球楕円体の短軸bを短半径(minor semi-axis)または極半径(polar radius)といい,長軸aを長半径(major semi-axis)または赤道半径(equatori-al radius)という。球形に比べどのくらい扁平になっているかは扁平率(ellipticity,楕円率)α,第1種離心率(eccentricity)e, 第2種離心率e′などによって示す。その定義は,

今日まで数多くの地球楕円体が算出されているが,1967年,国際測地学地球物理学連合は長半径6,378,160m,扁平率1/298.25の楕円体を1967年標準楕円体(Reference Ellipsoid 1967)として採用した。

執筆者:藤井 陽一郎

参照項目:WGS-84測地系

出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「地球楕円体」の意味・わかりやすい解説

地球楕円体

ちきゅうだえんたい

earth ellipsoid

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「地球楕円体」の意味・わかりやすい解説

地球楕円体【ちきゅうだえんたい】

→関連項目緯度|鉛直線

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

関連語をあわせて調べる

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...