精選版 日本国語大辞典 「有機化学」の意味・読み・例文・類語

ゆうき‐かがくイウキクヮガク【有機化学】

- 〘 名詞 〙 有機化合物を研究する化学の一分野。⇔無機化学。

- [初出の実例]「有機化学、日々増盛す」(出典:舎密局開講之説(1869)〈三崎嘯輔訳〉)

改訂新版 世界大百科事典 「有機化学」の意味・わかりやすい解説

有機化学 (ゆうきかがく)

organic chemistry

有機化合物(主として炭素化合物)を研究対象とする化学の一分野。人間は好奇心の強い動物であり,その好奇心の対象は遠くは天空の星,近くは自分自身も含めた身のまわりの動植物に及んだ。前者への好奇心からは天文学,後者への好奇心からは生物学が誕生したが,生物を構成する物質への関心から生じた有機化学もまた後者への好奇心から生まれたものの一つである。1828年F.ウェーラーがシアン酸アンモニウムの加熱によって,生物のみに見いだされる典型的な物質である尿素を得たが,これは有機化学を一つの学問として独立させる大きなきっかけとなった。生物だけしかつくりえない物質を研究するよりは,人間が実験室で自由につくり出せる物質の研究のほうが,知的好奇心をより多く刺激するといえるからである。

ウェーラーの発見から以後の約50年間は,有機化学の建設期であった。1850年代におけるフランクランドEdward Frankland(1825-99),クーパーArchibald Scott Cooper(1831-92),F.A.ケクレの原子価の考えがでて,有機化学に初めて学問的基礎が与えられた。A.M.ブトレロフはこの考えを発展させて化学構造式と構造が1対1の関係にあることを,ケクレはベンゼンの構造をそれぞれ明らかにした。これによって,有機化学は脂肪族,芳香族の二つの流れをたどることになった。J.H.ファント・ホフとJ.A.ル・ベルによる炭素正四面体説の提出は,この建設期の掉尾を飾る発見であった。この後の約50年,有機化学の発展の第2期は,人名反応の時代といえよう。有機化学者たちは,手に入る限りの試薬の組合せ,考えうる限りの異なる条件下で新しい反応の開発に努め,そして成功した。新しく見いだされた反応は,多くの場合その発見者の名を冠して呼ばれるようになった。フリーデル=クラフツ反応(1877),グリニャール反応(1901),ディールス=アルダー反応(1928)はその一例にすぎないが,これらはいずれも新しい炭素-炭素結合を導入する反応であり,有機化合物の合成上,重要な役割を果たす反応である。これと並行して,官能基の変換を目的とする多くの人名反応も見いだされた。この時代において最も困難であったのは,天然物と人工物とにかかわらず,未知有機化合物の構造決定であった。今日のような種々の分光学的手段をもたない当時の化学者にとって,可能な唯一の方法は〈混融試験〉であった。融点の等しい二つの物質の等量混合物の融点は変化しないが,両者が異なる物質であれば混合物の融点降下がみられる。構造未知の物質を手にした化学者は,まずその構造を推定し,ついですでに十分確立された化学反応だけを用いて,その物質を構造既知の物質に変換した。構造既知物質の標品は別にこれも確立された方法で合成しておく。未知物質から誘導したものと標品とが同一物であることが混融試験によって確認されると,未知物質の推定構造も承認された。この方法は無謬性を保証されたものではないが,結果としては驚くほど正確であった。現在までに確認された限り,20世紀前半までに記述された100万を超える有機化合物の構造に誤謬はほとんどない。

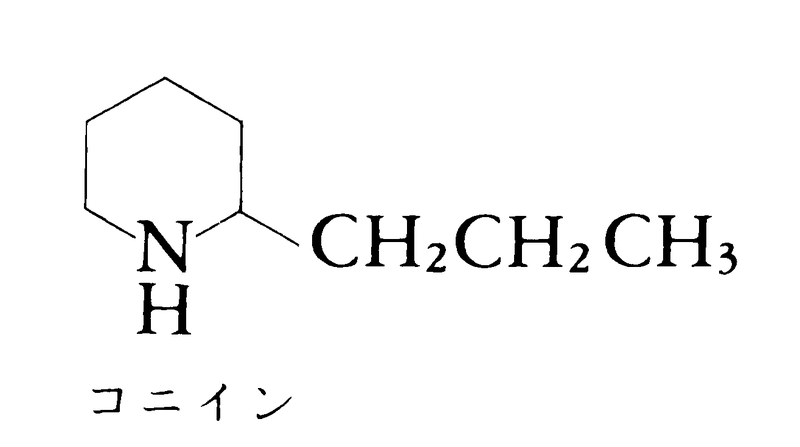

このような技術的進歩を背景に,有機化学者たちはより複雑な構造をもつ物質(天然有機化合物)に挑戦した。天然有機化合物は新しい困難を有機化学にもたらした。不斉炭素原子の存在,それに由来する光学異性体の存在である。だが,この難問はファント・ホフとル・ベルの炭素正四面体説を指標としたE.フィッシャーの単糖類の研究によって一気に解決した。19世紀の最後の10年間に始まったフィッシャーの研究を契機に,有機化学は天然物化学の時代に入った。1886年ラーデンブルクAlbert Ladenburg(1842-1911)はアトロピン,コニインの合成に成功した。

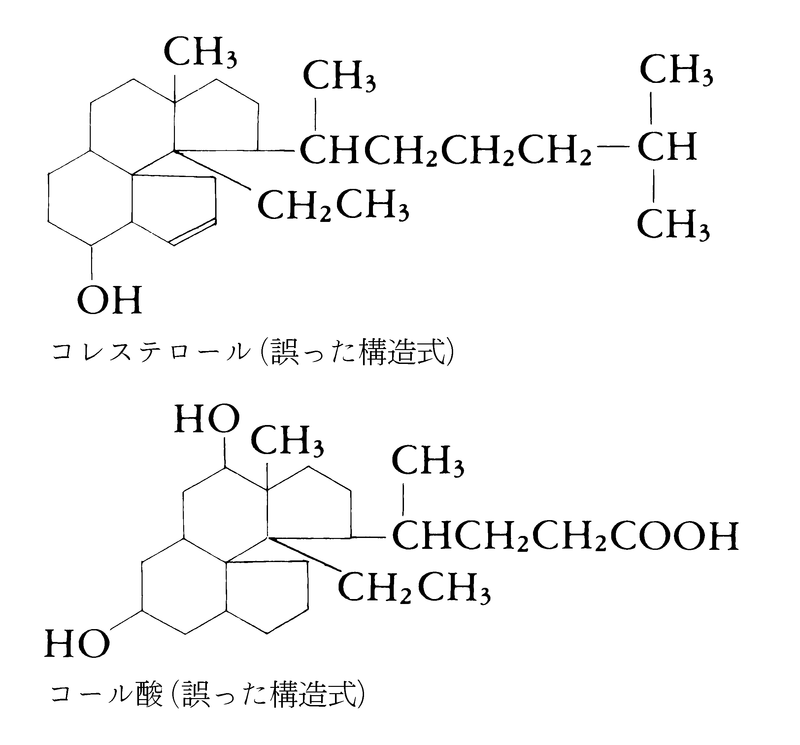

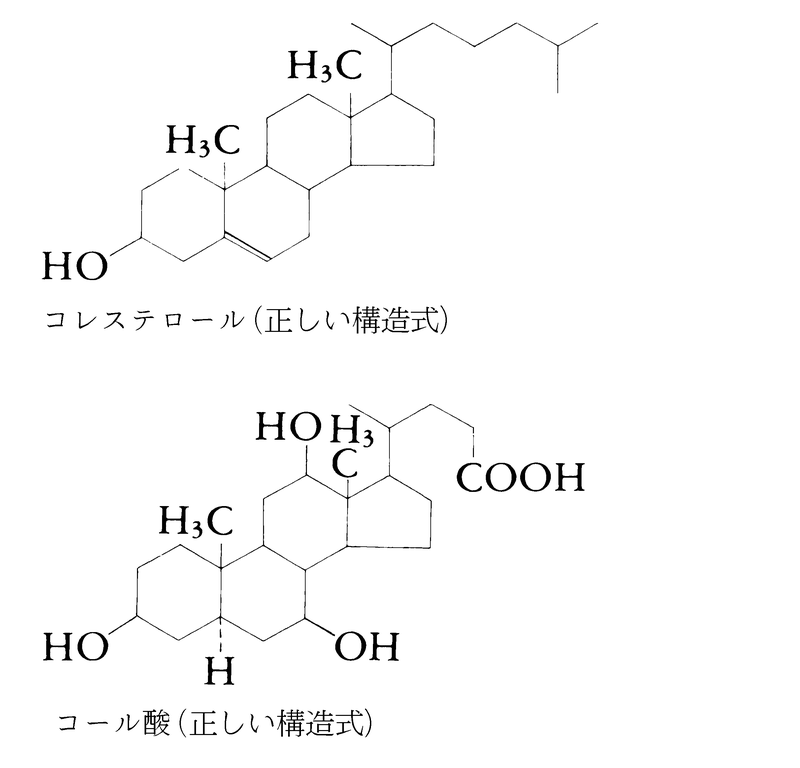

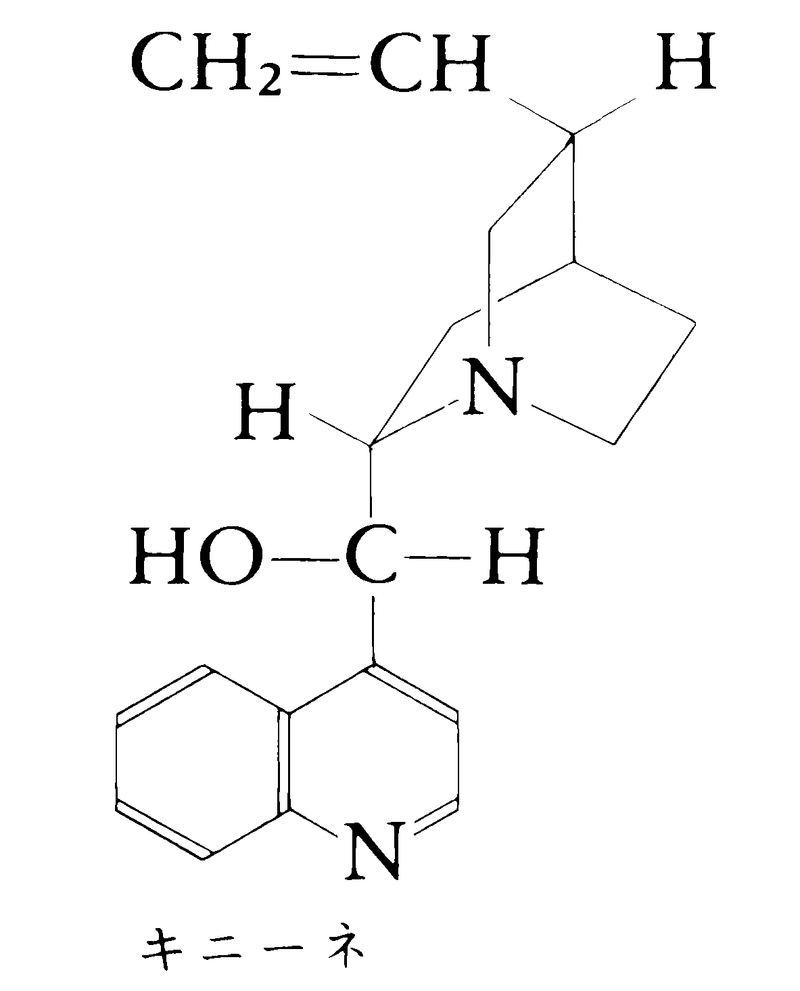

しかしこれらは天然物としては比較的簡単なアルカロイドのなかでも飛び抜けて簡単なものであった。A.W.vonホフマンの弟子であったW.H.パーキンが一獲千金を夢みたキニーネの合成が実現するのは彼の没後の1944年のことであった。困難は二つの点にあった。一つはやはり構造決定における困難であった。未知の骨格をもつ物質を相手にしたとき,有機化学者はしばしばその構造決定に苦汁を飲まされた。有名な例はステロイド骨格の決定にまつわる苦心談である。1930年代の初めまでにA.ウィンダウス,H.O.ウィーラントはそれぞれコレステロール,コール酸の構造をほぼ明らかにしたことを確信していた。これらの業績に対して1927年と28年にそれぞれノーベル化学賞が贈られた。しかし,ほどなくX線結晶解析の手法が有機化学に導入されると,ウィンダウスやウィーラントの構造には矛盾があることが明らかとなり,その構造は現在のものに修正された。

もう一つの難点は天然物の多くは不斉炭素原子があり,立体異性体をもつ点である。化学反応の立体化学経路を制御して望みの方向に進めることは,20世紀前半までは原則として困難であった。反応がどのようにして進むかがよくわかっていない以上,それを制御する望みはなかったといえる。反応機構と反応の立体化学の研究は,それぞれ1920年代,50年代を契機として活発になった。反応機構の研究では,ロビンソンRobert Robinson(1886-1975),インゴルドChristopher Kelk Ingold(1893-1970),有機立体化学では,バートンDerek Harold Richard Barton(1918-98)らの研究が大きな貢献をした。

第2次大戦中に軍需産業との関連から急速に発展した紫外・赤外吸収スペクトル法は,戦後の有機化学の手法を一変させた。相次いで導入された質量分析法,核磁気共鳴スペクトル法が有機化学者の強力な武器となり,有機化学の飛躍的な発展の原動力となった。それより先,ヒュッケルErich Armand Arthur Joseph Hückel(1896-1980)は分子軌道法を有機化学に導入した。

ヒュッケルの分子軌道法はきわめて粗い近似を用いたものではあったが,それまで水素分子といったごく簡単な分子にしか適用できなかった量子力学を有機化学の世界に持ち込んだ点に画期的な意義がある。ヒュッケル分子軌道法に代表される理論的方法論は,有機化合物の物性や構造の理解に役立つことが認められ,しだいに利用されていった。福井謙一のフロンティア軌道理論(1952),ウッドワードRobert Burns Woodward(1917-79)とホフマンRoald Hoffmann(1937- )の軌道対称則(1965)などは,有機合成にも応用できる実際的な理論として大いに利用された。

20世紀の最後の四半世紀において,有機化学は反応の立体制御を実現しながら進める有機合成化学と,生体の複雑な機能の一部を実験室で再現しようという生体模倣有機化学biomimetic organic chemistryの2分野に著しい発展がみられている。前者の分野では,ウッドワード,エッシェンモーザーA.Eschenmoser(1925- )らのビタミンB12の全合成(1972)以後にも多くのすぐれた合成的研究がなされている。後者の分野では,酵素様機能をもつ物質の合成が一例となろう。

しかし20世紀全体を通してみるとき,有機化学の発展が最も目ざましく,また有機化学らしさが発揮されたのは天然物の全合成であった。パーキンの例を引くまでもなく,19世紀ばかりか,20世紀前半の有機化学者にとってまったく手が出なかった多くの天然物の合成が,1944年のウッドワードによるキニーネの全合成成功を皮切りにつぎつぎと実現されていった。

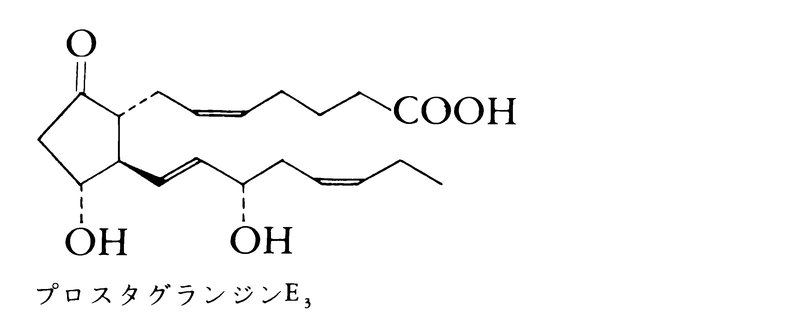

有機合成の標的となる天然物には,炭素骨格に特徴があるものと,官能基の種類や配列に特徴をもつものとがある。前者はステロイドなどに代表されるテルペノイドに例が多い。この系統の化合物はウッドワードによるラノステロールの全合成(1957)を皮切りに1960年代前半に集中的に達成された。これに対して技術的にはより困難な後者の全合成は70年代になってようやく実現可能となった。この皮切りはコーリーElias J.Corey(1928- )のプロスタグランジンE3の合成(1972)であろう。これに続いてテトロドトキシン(1972,岸義人),ビタミンB12(1972,ウッドワードとエッシェンモーザー)(図),ストレプトマイシン(1974,梅沢純夫)と続いた。

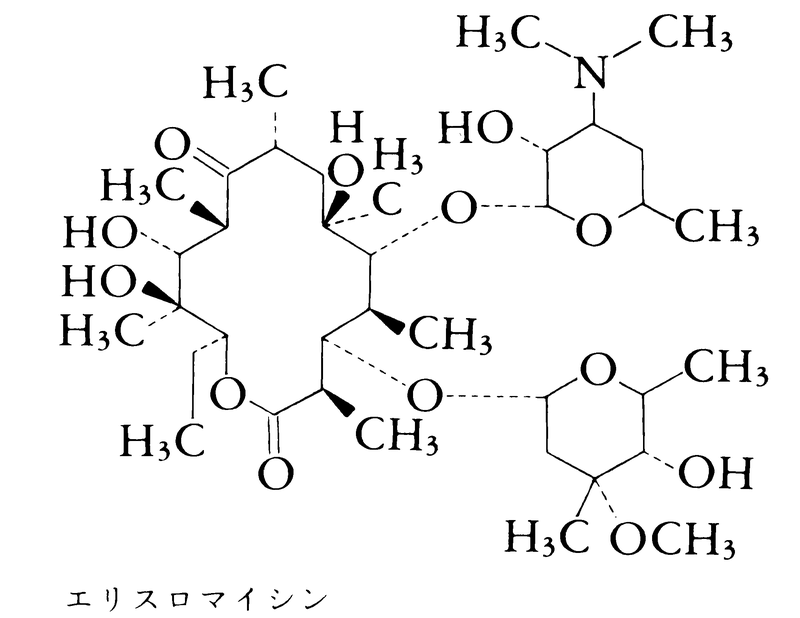

70年代末からはマクライドと総称される大環状化合物の合成が成し遂げられた。エリスロマイシン(1979,コーリー),ブレオマイシン(1983,梅沢浜夫)などがその一例である。

こうして有機化学はどのように複雑な構造でもつくり出す技術をいっそう高める方向に発展しつつある。

執筆者:竹内 敬人

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「有機化学」の意味・わかりやすい解説

有機化学

ゆうきかがく

organic chemistry

有機化合物の分離・確認、構造、性質、反応、合成などを研究する化学の一分野をいう。無機化学に対応することばである。「有機化合物」、「有機化学」の語は、1806年にスウェーデンのベルツェリウスが最初に使ったといわれている。その当時は、有機化合物は生物の生命力によりつくられると考えられていたので、動植物界から得られた天然の有機化合物を単離、精製して組成や構造式を決めるのが有機化学であった。1828年にドイツのウェーラーが無機化合物であるシアン酸アンモニウムから有機化合物として知られていた尿素をつくるのに成功し、「有機化合物は生物体内の生命力によらないとつくれない」という従来の考え方を打破した。

それ以来、新しい有用な有機化合物の合成が有機化学の一つの流れとなり、ドイツのバイヤーによるインジゴなどの合成、イギリスのパーキンによるアリザリンなどの染料の合成が、すでに19世紀後半に行われ、有機合成化学の基礎が築き上げられた。その後、新しい有機化合物の合成とそれらの反応の研究が有機化学の主流を占め、糖、アルカロイド、テルペンなどの天然物の構造が合成により確定された。他方で、新規の有機化合物が合成され、天然物にみられない新しい性質、用途が開発された。これに加えて、20世紀初めから発展した量子力学に基づいた有機電子論や、スペクトルの測定などの物理的手段による有機化合物の構造と反応の研究により、有機化合物の三次元的な立体構造を完全に知ることが可能になり、有機反応のメカニズムを分子内および分子間の結合の生成と開裂により定量的に説明できるようになった。このような有機化学の分野を物理有機化学とよんでいる。天然物有機化学、有機合成化学、物理有機化学は現代の有機化学の三本柱をなしている。

有機化学の初期の定義であった「生命力によってつくられる物質の化学」は、しだいに代謝、遺伝、病理等の生体機能の化学的解明へと発展し、現在では生物化学(生化学)として有機化学とは別な化学の一分野を構成している。

[廣田 穰 2016年11月18日]

『神戸哲・高昌晨晴・斉藤光司著『わかりやすい有機化学――生体と材料のための有機化合物』(1994・講談社)』▽『亀岡弘・園田昇編『エッセンシャル 有機化学』(1995・化学同人)』▽『折谷隆之著『生命科学のための基本有機化学』(1996・川島書店)』▽『山口良平・山本行男・田村類著『ベーシック有機化学』(1998・化学同人)』▽『竹中克彦・西口郁三・山口和夫・鈴木秋弘・前川博史・下村雅人著『有機化学』(2000・朝倉書店)』▽『斎藤勝裕著『絶対わかる有機化学の基礎知識』(2005・講談社)』▽『斎藤勝裕著『有機化学』(2005・東京化学同人)』

百科事典マイペディア 「有機化学」の意味・わかりやすい解説

有機化学【ゆうきかがく】

→関連項目化学|クロスカップリング|無機化学

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「有機化学」の意味・わかりやすい解説

有機化学

ゆうきかがく

organic chemistry

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

化学辞典 第2版 「有機化学」の解説

有機化学

ユウキカガク

organic chemistry

有機化合物の製法,性質,反応,用途などを研究する化学の一部門.無機化学に対応する.1806年にJ.J. Berzelius(ベルセリウス)がはじめて有機化学という用語を用いたが,organicの語源は生物organismに由来し,生体物質を取り扱う分野であり,生物化学や医薬化学と関連が深い.原子価4の四面体構造をもつ炭素原子を含む有機化合物の数は1000万近いといわれているが,この一世紀間に天然物有機化学,構造および反応有機化学,合成有機化学,その他化学分野間の相互研究が進展して,高分子化合物を除いてほとんど解明されているように思われる.今後,これまでに蓄積された有機化学の情報の整理と検索法を整えながら,未解決の分野や生命化学分野への発展が期待される.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...