翻訳|indigo

精選版 日本国語大辞典 「インジゴ」の意味・読み・例文・類語

インジゴ

改訂新版 世界大百科事典 「インジゴ」の意味・わかりやすい解説

インジゴ

indigo

マメ科のコマツナギ属Indigoferaの数種で,藍色の染料インジゴを採るために利用されていた植物の総称名,あるいは染料そのものの名称。小低木で,キアイ(木藍)とも呼ばれるが,それは藍染料をとる草本のアイ(タデアイ)と区別するためである。インドから東南アジア地域原産のナンバンアイI.tinctoria L.やI.sumatrana Gaertn.,I.arrecta Hochst.,熱帯アメリカ原産のナンバンコマツナギI.suffruticosa Mill.など10種近くある。これらは,日本に自生するコマツナギに似て,葉は数対の小葉からなる羽状複葉で,蝶形の紅紫色の小花からなる花穂(かすい)を葉腋(ようえき)につける。葉から染料を採る。葉を刻み,水に浸してかくはんしながら2週間近く置くと,徐々に沈殿物が生じる。この塊が藍靛(らんてん)で,染色に用いられる。

執筆者:星川 清親

利用史

古くはローマ時代からインドの特産品として知られ,大プリニウスの《博物誌》にはインド産の黒藍について,その染色・薬用効果が記されている。16~17世紀には,ヨーロッパで毛織物を大量かつ安価に青染する原料として需要が増大し,おもにポルトガルによってインドから輸入された。そのため,藍はコショウ,絹,綿布,硝石などとともに,ムガル期インドの主要輸出商品の位置を占めた。藍の主産地は,アーグラ地方のバヤーナ,グジャラート地方のサルケージ,その他ジャイプル地方や南インドのコロマンデル沿岸地域であるが,とりわけバヤーナ産のものが最高とされた。しかし,17世紀の半ばごろからは西インド諸島産の藍が出まわり,やがて18世紀末にはヨーロッパ市場をほぼ独占した。イギリス東インド会社は,17世紀にはすでにインド産藍を輸出していたが,19世紀初頭からベンガルを中心にプランテーション作物として大量生産をはじめ,その栽培面積は100万エーカー(約40.5万ha),年産額は200万~300万ポンドにのぼった。その結果,インドの藍は再び世界市場を獲得するが,他方,プランテーション経営はベンガルの農業経済に大変動をもたらし,藍の生産を担う農民たちによる反乱をも引きおこした。20世紀に入って,化学合成染料インジゴの普及に伴い,天然染料インジゴの需要は激減した。

執筆者:重松 伸司

色素

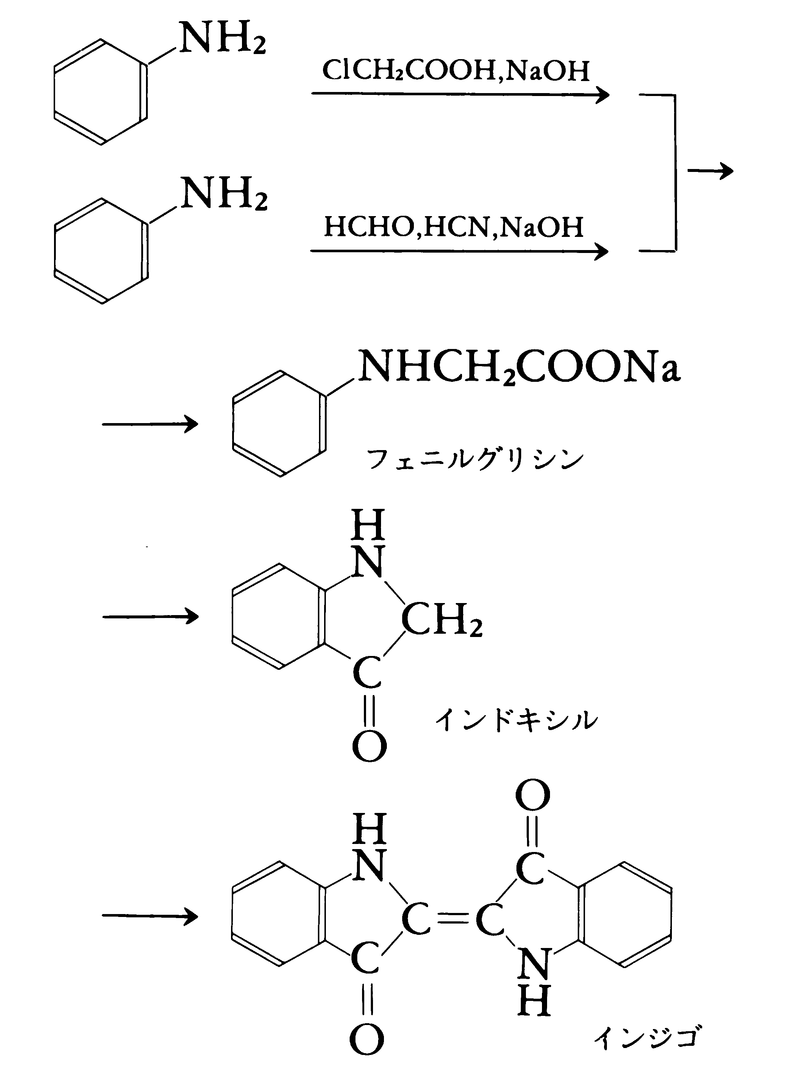

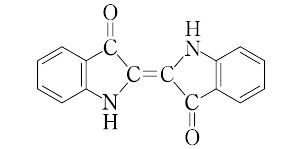

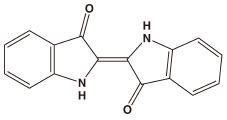

インジゴは天然染料として最も多く使われた藍の主成分で,かつてアリザリン(茜(あかね)の主成分)とともに天然染料の代表であった。しかし,1880年A.バイヤーが初めて合成に成功し,83年にその化学構造を確定,97年にBASF(バスフ)社が工業生産を始めて以来,天然染料としてのインジゴの需要は激減し,かわって青色の合成建染染料としてのインジゴが現在までその地位を保っている。現在行われている合成法は1890年にBASFのホイマンK.Heumannが発明した方法を改良したもので,フェニルグリシンを苛性カリ,苛性ソーダ,ソーダアミド(ナトリウムアミド)の混合物でアルカリ融解してインドキシルをつくり,その水溶液を空気酸化して製造している。フェニルグリシンはアニリンにモノクロロ酢酸を反応させるか,アニリンにホルマリンと青酸を反応させた後にできたニトリルをアルカリで処理して得られる。

インジゴは青色の粉末で,水,エタノール,エーテルには溶けないが,濃硫酸には黄緑色に溶解し,これを水でうすめると青色色素を再現するので濃硫酸で微粉化できる。390℃で分解を伴って融解し,同時に昇華して紫赤色の蒸気を発生する。

インジゴをアルカリ水溶液に分散させてハイドロサルファイトNa2S2O4で処理すると還元され,淡黄色のインジゴ白の水溶液となる。これにセルロース繊維をつけて染着し,空気中にさらして酸化するともとのインジゴに戻って青い染色物が得られる。耐光堅牢度は5級,洗濯堅牢度は3~4級,他は最高の堅牢度を示すが,摩擦に多少弱い。インジゴはアントラキノン系染料とともに近年反応染料に地位を譲ってきたが,ブルージーンズや手芸に再び好まれるようになった。また羊毛,絹などの動物繊維も染めることができる。クロル化,ブロム化などハロゲン化したものは,色のニュアンスも変わり鮮明となり,耐光性,耐摩擦性がよくなる。

執筆者:新井 吉衞

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「インジゴ」の意味・わかりやすい解説

インジゴ

いんじご

indigo

古代から用いられてきた青色のバット染料。天然藍(あい)には、いくつかの成分が含まれているが、青色成分がインジゴで、インジゴチンともいう。天然藍中に存在するインジカンというインドキシルの配糖体を抽出し、発酵によりインドキシルを遊離させ、空気により酸化するとインジゴが生成する。

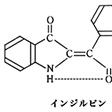

副成分としてインジルビン(赤紫色)、イソインジゴ等がある。イソインジゴは染料として価値がない。インジゴを濃色に染めると、赤みのある青となる。この理由としてインジルビンの存在が考えられたが、バット染色において分解することや、その色調からインジルビンの可能性は低く、赤みはインジゴのもつ光吸収スペクトルによるものと考えられる。

[飛田満彦]

合成

現在では合成インジゴが主力である。化学構造はドイツのバイヤーによる長年の研究の結果決定されたものであるが、その研究途上において、1880年にo(オルト)-ニトロベンズアルデヒドあるいはo-ニトロケイ皮酸からの合成法が確立された。1890年にはフェニルグリシンをナトリウムアミドと融解してインドキシルをつくり、これを酸化するホイマン法が確立され、1897年にドイツのBASF社が工業生産を開始した。このことは合成インジゴが天然藍を駆逐して、現代の染料および化学工業発展の契機となったという意味で重要である。

[飛田満彦]

性質

水やアルコールには溶けないが、亜二チオン酸や亜鉛で還元すると、淡黄色のインジゴホワイト(ロイコ体)となり水に溶ける。インジゴの染色には必要な操作である。この溶液(建浴(たてよく)あるいはバットvat)に木綿や羊毛を浸したのち、空気で酸化すれば、繊維上で青色のインジゴを再成する。染着性が高くないので、濃色を得るには建浴での浸染と空気による酸化を繰り返す必要がある。

耐光堅牢(けんろう)度は木綿上よりも羊毛上のほうが良好である。ジーンズの染色をはじめ、現在も多量に使用されている。

[飛田満彦]

インジゴ(データノート)

いんじごでーたのーと

インジゴ

分子式 C16H10N2O2

分子量 262.3

融点 390~392℃(封管、分解)

沸点 (昇華)

百科事典マイペディア 「インジゴ」の意味・わかりやすい解説

インジゴ

→関連項目アイ(藍)|クニーチ

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

化学辞典 第2版 「インジゴ」の解説

インジゴ

インジゴ

indigo

C16H10N2O2(262.27).C.I.7300,C.I.Vat Blue 1ともいう.天然藍(あい)の主成分.古くから知られた天然染料で,インジカンを含む植物を発酵させてつくられた.工業的には,N-フェニルグリシンをアルカリ融解してインドキシルとし,それを空気酸化して合成している. 金属光沢のある青色の柱状晶.昇華点約300 ℃,分解点390 ℃.キシレンに微溶,エタノールに難溶.木綿用の青色建染め染料であるが,パラフィン油やデカリン中では赤色を呈す.[CAS 482-89-3]

金属光沢のある青色の柱状晶.昇華点約300 ℃,分解点390 ℃.キシレンに微溶,エタノールに難溶.木綿用の青色建染め染料であるが,パラフィン油やデカリン中では赤色を呈す.[CAS 482-89-3]

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「インジゴ」の意味・わかりやすい解説

インジゴ

indigo

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

栄養・生化学辞典 「インジゴ」の解説

インジゴ

染料に使われる天然色素.

世界大百科事典(旧版)内のインジゴの言及

【コマツナギ】より

…晩夏から初秋にかけて桃色の花をつけるマメ科の小低木(イラスト)。馬の手綱をつないだことから,あるいは飼料になり馬を立ち止まらせることから,この和名がつけられたという。落葉の高さ30~100cmほどの草本的な小低木で,株の基部から多くの枝を出す。葉は奇数羽状複葉で,7~9月ころにその葉腋(ようえき)から総状花序を出し,多数の桃色の花をつける。花は小さく,長さ5mmほど。実は線形円柱状で長さ2.5~3cmの豆果。…

【化学工業】より

…それまでの鉛室法にかわって,亜硫酸ガスを直接酸素と反応させる接触法が開発され,以後,主流となっていった。この結果,硫酸が大量に安く手に入るようになり,インジゴ染料を工業的に合成することが可能になった。こうした染料をはじめとする合成化学工業では,バスフ(BASF)社などドイツの化学会社が研究開発をリードしていった。…

【合成染料】より

…しかし工業的な意味では,繊維を染色する染料,着色を目的とする有機顔料においては,天然染料は完全に合成染料に置きかえられてしまった。合成染料は1856年イギリスのW.H.パーキンがアニリンから赤紫色染料モーブを合成したのが端緒になり,80年にはドイツのJ.F.W.A.vonバイヤーにより天然の藍の主成分であるインジゴが合成され,4年後にはベッティガーP.Böttigerにより赤色の直接アゾ染料であるコンゴーレッドが,さらに1901年にはドイツのボーンR.Bohnにより青色の高級建染染料であるインダントロン(インダンスレン)の合成が行われた。これらはいずれも,合成染料の歴史上画期的な出来事であった。…

【薬用植物】より

…表に示したアントラキノイド,強心配糖体などがその例で植物的には無縁と思われる数科にわたって分布する。そのほかカフェインなどのプリン塩基はチャ(ツバキ科),コーヒー(アカネ科),カカオ,コラノキ(アオギリ科),ガラナ(ムクロジ科)およびマテチャ(モチノキ科)に,青色色素インジゴはアイ(タデアイ,タデ科),キアイ(マメ科),リュウキュウアイ(キツネノマゴ科)に分布する。医薬品【新田 あや】。…

※「インジゴ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

1 花の咲くのを知らせる風。初春から初夏にかけて吹く風をいう。2 ⇒二十四番花信風...