改訂新版 世界大百科事典 「海底堆積物」の意味・わかりやすい解説

海底堆積物 (かいていたいせきぶつ)

marine sediments

陸地を構成する岩石は,風化作用,風雨・流水の浸食・運搬作用によって砕屑物となり,凹所に堆積する。堆積場所は陸上(たとえば,湖沼や砂漠など)の場合もあるが,それは一般に広大な大陸内の場合に限られ,大部分は海底である。海は地球の表面の約72%を占め,海底では水中のいろいろな物質(鉱物や生物の遺骸など)がつぎつぎと絶え間なく沈殿・堆積している。

1872-76年にイギリスのチャレンジャー6世号は世界を周航し,約1万2000個の海底堆積物を採集,これによって近代的な海底堆積物の研究が開始された。第2次世界大戦以後,海洋研究が世界的に盛んとなり,1968年以降グローマー・チャレンジャー号による深海掘削計画(DSDP)や,マンガン団塊の開発のための調査・研究にともなって,深海堆積物の採取法や分布などがよくわかってきつつある。

海底堆積物は水を多量に含んでおり,最初は軟らかいが,長年月にわたって連続的に堆積すると,古いものほど埋没して,その重量によって粒子と粒子の間の孔隙が小さくなって含水率が小さくなり,徐々に固まってくる。地質時代の堆積物は堆積岩と呼ばれるが,現在海底付近に露出しているものは数千万年前のものでも軟らかい。

海底堆積物はそれを構成している物質の供給源,運搬・堆積機構,陸からの距離,水深,堆積環境(物理的,化学的,生物学的,地学的)などによって変化に富む。したがって,地質時代の堆積物の諸特性や分布を研究することによって,堆積当時の環境を推定することができ,それによって地球の歴史を組み立てたり,鉱物資源を開発するのに役立つ。

海底堆積物の分類

歴史的にみると堆積物の研究は,まず陸上の堆積物(岩)と浅海底の堆積物の研究で始まった。したがって自然の営力である風・河川・海水の作用を反映している堆積物の粒子の大きさによって堆積物の分類がなされた。次にイギリスの海洋探検船チャレンジャー6世号の世界周航によって得られた深海堆積物の研究が始まった。深海域では陸地から河川によって搬入される物質の量は非常に少なく,しかも非常に細粒のものが大部分なので,粒度による堆積物の分類が不適当であり,また深海堆積物中には海で生じた生物の遺骸が種類・量ともに非常に豊富である。したがって,深海堆積物はそれを構成する物質によって分類されるようになった。1891年,マレーJ.MurrayとレナードA.F.Renardはチャレンジャー6世号の採集試料にもとづいて,海底堆積物を海底の水深,陸からの距離,構成物の種類を考慮して,系統的に分類した(表1)。それは改変と細分を経て現在の分類体系が確立されてきた。

堆積物は何を規準にするかによっていくつかの分類ができる。最も一般的な分類は堆積物の粒度組成(粒度分布)によるものであるが,堆積物の供給源・堆積機構・堆積環境によるものなどあって,どれも堆積物の成因に関係あるものである。以下に簡単に説明する。

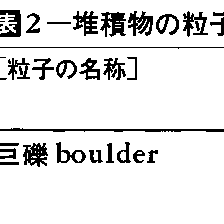

(1)粒度組成による分類 堆積物を構成する個々の粒子は,ほぼ球体と仮定して,その粒子の大きさ(粒径)によって礫,砂,シルト,粘土などに分類される(表2)。天然に産する堆積物はいろいろの大きさの粒子がいろいろの割合で混合したものであるため,この粒度組成の統計的特徴によって堆積物は分類される。最も簡便なのは,1954年シェパードFrancis Parker Shepardの提唱した〈砂・シルト・粘土〉三角ダイヤグラム(図1)である。

(2)供給源による分類 海底堆積物の供給源は大別すると二つある。第1は陸上に露出している岩石で,第2は海中の生物である。第1は砕屑物として河川によって運搬され,下流に向かって徐々に流速を減じる河川水は海に入って砕屑物(土砂)を運搬する力を失い,粗粒の砂や礫は河口,三角州,潟湖,海浜付近に堆積する。細粒のシルトや粘土は海水中に懸濁したまま,波,潮流,海流などによって沖に運ばれて堆積する。したがって現在堆積している物質は,一般に海岸付近から沖に向かって細粒となる(なお氷期の海水面低下時代に堆積した砂・礫が現在より沖に存在することが少なくない)。第2の供給源は海底・海水中の生物で,特に表層水(100m以浅,特に50m以浅)中で繁殖する各種の微小な植物性・動物性プランクトンで,その死骸は海底へ沈降し,マリン・スノーと呼ばれる。この死骸が堆積物の重量で30%以上のものは軟泥(石灰質軟泥,ケイ質軟泥)と呼ばれる。このほかに海水中に溶解している元素が熱帯・亜熱帯の浅海で無機化学的に沈殿して生じる石灰岩・セッコウ・岩塩などの蒸発岩がある。また砕屑物の供給の非常に少ない,あるいはまったくない深海底で成長する自生鉱物(たとえばマンガン団塊やフィリップサイトなど)も化学的沈殿岩と言える。以上のほかに宇宙塵も海底堆積物中にきわめて微量であるが存在する。

(3)堆積機構による分類 おもなものは3通りある。第1は陸源砕屑物や浮遊生物(プランクトン)の死骸が一粒また一粒と遅いが連続的に沈積する正常堆積物である。第2は浅海底に一度堆積した物質が,海底地震・海底地すべりなどによって起きる混濁流で,より深い海底に急激に,時には厚さ数mも瞬間的に堆積する異常堆積物(タービダイト)である。第3は南極や北極の周縁海域で生じた流氷が暖流域に流され,溶解し,流氷中に含まれた大小さまざまの岩片・土砂が海底に沈積する場合で,氷河性海底堆積物と呼ばれる。

理論的あるいは成因的にみた海底堆積物の分類を以上に述べたが,現実の海底はいろいろの環境下にある。したがって,環境にもとづく海底堆積物の分類はより有意義である(表3)。たとえば,アメリカのテキサス州のメキシコ湾沿岸やミシシッピ三角州地域では,環境と堆積物の関係が詳細に研究され,同様な水深でも環境の変化が多く,堆積物の種類と分布は変化に富むことが判明している。それは(1)陸から供給される水や砕屑物の多少,(2)波・潮流・風など運搬力の強さと方向,(3)海水準変化という3要因がどの程度に平衡・干渉しているかによって決まる。海へ搬入された砕屑物は砕波帯で淘汰され,シルトと粘土は海流によって沖に運ばれるが,砂は海浜に沿って長距離運搬されて海浜や堡礁で堆積する。その背後にある潟湖や湾の堆積物は付近の河川から直接供給されたものである。

浅海と比較すると深海はかなり安定した環境である。深海堆積物deep-sea depositsの定義は,1891年のJ.マレーとA.F.レナードによると,半深海bathyalと狭義の深海abyssalの堆積物を含めたもので,大陸棚以深すなわち大陸斜面と深海盆の堆積物の総称である。1942年,H.U.スベルドルップらは従来の資料を総合した遠洋堆積物の統計表や分布図を,次いで50年,キューネンP.H.Kuenenは半遠洋堆積物の統計表を公表した。それらの改訂したものを図2と表4に示す。

海底(水底)では堆積作用だけが起きているわけではなく,一度堆積した粒子は海底の流速が増すと動き始める。これをその粒子の初動速度といい,砂が最初に動き始め(初動速度小),次に泥・礫が動き始める(初動速度大)。このようにして堆積物が浸食されて,基盤岩石が広く露出している場合があり,南極周辺とかフロリダ半島沖のブレーク海底高原などが世界的に有名である。

採泥法

海底の堆積物や岩石を採ることを採泥という。採泥器には基本的に3型があり,いずれも船上より鋼鉄ワイヤの先端につけて海底におろす。ドレッジャー(曳航型)は鉄製の箱あるいは円筒状で,前後の面は開いており,後面に鉄鎖の網がついているのが普通である。これは海底を引きずって岩石やマンガン団塊など大きい物を搔き取るのに使用され,泥や砂は網目から出る。グラブ(嚙み取り型)はスナッパーとも呼ばれ,口を開いたままおろし,着底と同時に底質を2~3枚の歯でつかみとる。コアラー(柱状採泥管)は鋼管に鉛の錘をつけて海底に打ち込み,堆積物(おもに泥など細粒物)の層を取る。

堆積速度

堆積作用が長い時間続くと厚い堆積物ができると考えられるが,それは必ずしも正しくない。深海堆積物は1000年かかって1mm以下しか堆積しない場合もあれば,混濁流によって厚さ数mの堆積物が瞬間的にたまる場合もある。一つの地点でとれた長いコア(柱状堆積物)では部分によって堆積速度が異なる場合がある。海山の上とそばのくぼみとでは堆積速度がまったく異なる。これらは陸地から供給される物質の量と運搬法,海水中の生物の生産量と海底での溶解,浸食作用,海水の動き,海底地形,地殻変動などによる。したがって堆積速度は地質時代の堆積盆地の変遷を解釈するのに,また油田の探査などに重要な意味を持っている。堆積速度は,1本のコアで二つの層準の絶対年代を求め,その層準間の厚さをその年代差で割ることで求める。年代の測定には炭素14法,イオニウム・トリウム法などの放射年代や,古地磁気年代を使う方法などがある。表5に太平洋の深海堆積物の堆積速度を示す。一般に堆積速度は海洋の中央部に向かって減少し,有孔虫軟泥で大きく,褐色粘土で小さい。日本列島における過去10万年間の堆積速度は海岸近くや日本海溝では6~20mm/1000年,さらに沖の遠洋海域では0.6~1.6mm/1000年となり,予想どおり沖に向かって減少し,大陸や日本列島でかこまれた日本海の深部では約15mm/1000年と大きい値を示す。

執筆者:内尾 高保

図1-堆積物の粒度による正三角形図示法

図2-遠洋堆積物の分布図

表1-海底堆積物の分類

表2-堆積物の粒子の名称

表3-環境による堆積物区分

表4-深海堆積物の統計的分布

表5-太平洋の深海堆積物の海盆別堆積速…

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報