演奏記号(読み)エンソウキゴウ(その他表記)Vortragsbezeichnungen

精選版 日本国語大辞典 「演奏記号」の意味・読み・例文・類語

えんそう‐きごう‥キガウ【演奏記号】

- 〘 名詞 〙 音楽を演奏する際に、音符や休止符では表現できないニュアンスを演奏者に指示する記号。速度や発想・強弱奏法などを示す。

日本大百科全書(ニッポニカ) 「演奏記号」の意味・わかりやすい解説

演奏記号

えんそうきごう

Vortragsbezeichnungen ドイツ語

西洋で16、17世紀ごろほぼ完成された五線譜による記譜法が、現在世界的に広く用いられている。この方法は、五線上とその間隔に音符や休止符を記し、拍節や音程などを示すことができるが、また重大な欠点も兼ね備えている。すなわち、作曲家が作品を作曲した場合、そういった五線譜だけではそのイメージを演奏者に正確に伝達することができず、演奏に際して作曲家の意図は正しく表現されることができなくなるのである。そこで考案されたのが演奏記号である。したがって演奏記号とは、音楽を五線譜に記譜する際、音符や休止符だけでは表現しえないニュアンスをいくらかなりとも書き示すべく、補助的に用いられる文字やことばや記号をいう。こういった演奏記号は、速度記号、発想記号、強弱記号、唱法や演奏法上の記号、省略記号に大別される。

[黒坂俊昭]

速度記号

音楽の速さに関する記号。物理的に正確な速度は、♩= などの記号によって表されるが(たとえば、♩=88は1分間に4分音符を88回打つ速さを示す)、実際の演奏においては、ことばによって、より相対的に指定される。

[黒坂俊昭]

発想記号

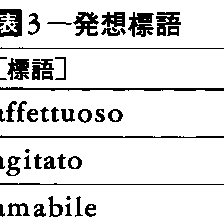

音楽の全体的曲想を示す記号。速度記号とともに楽曲の始めに用いられる場合が多く、この記号もことばによって表される。両者ともイタリア語が共通語となっているが、作曲された国のことばが使われることもある。

[黒坂俊昭]

強弱記号

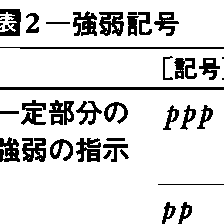

楽曲のある部分を強くしたり弱くしたりする記号で、比較上の強弱を表すもの、徐々の変化を示すもの、唯一の音だけを強調するものがある。

[黒坂俊昭]

省略記号

楽曲のなかで同じものが続く際に、重複する記譜を省略するべく用いる記号。これには小節に関するもの(反復記号)と、音符に関するものとがある。

以上、五線譜による記譜法において、これらの記号が大きな役割を果たしていることは否めない事実であるが、これらによって音楽のイメージや作曲家の意図が完全に表現されているとは、けっしていうことができない。

[黒坂俊昭]

改訂新版 世界大百科事典 「演奏記号」の意味・わかりやすい解説

演奏記号 (えんそうきごう)

expression marks

楽曲の速度や強弱,曲の雰囲気や性格,奏法など,演奏の細部にわたって具体的な指示を与えるための記号および標語の総称。演奏記号は,作曲と演奏との分業化が進んではじめて必要となったものであり,1500年以前の音楽には見いだされない。強弱の指示は1517年ころのリュート曲集で初めて姿を見せ,速度の指示は35年のミランLuis Milán(1500ころ-61ころ)のビウエラ曲集に見られるのが最初である。しかし現在用いられている演奏記号が明確な形で現れるのは1600年前後であって,G.ガブリエリの《ピアノとフォルテのソナタ》(1597)や,アダージョ,アレグロ,プレスト,プレスティッシモといった速度記号を組織的に用いたバンキエーリAdriano Banchieri(1568-1634)の《オルガン奏法》(1605)などが最も初期の例である。1600年以降,すなわちバロック時代の音楽において指導的立場にあったのがイタリア音楽であったため,イタリア語による標語および記号が定着し,古典派以降一般的に多く用いられるようになった。演奏記号は大別すると,(1)速度記号,(2)強弱記号,(3)発想記号,(4)奏法記号,に分けられる。

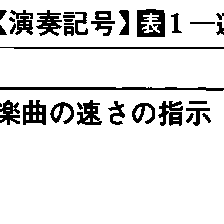

(1)速度記号 楽曲の速度を指示する記号または標語。(a)数字によるもの(メトロノーム記号)。単位となる音符を,1分間にいくつ奏するかという数字によって速度を示す。たとえば♩=72は4分音符を1分間に72だけ奏する速さを表す。メルツェル創案のメトロノームによって可能となった表示法であるので,メトロノーム記号とも呼ばれ,M.M.♩=72とも書かれる。(b)言葉(速度標語)によるもの(表1)。標語による指示は,数字によるものほどの正確さはないが,逆に,数字では表せない曲想や曲の性格をも示すことができる。

(2)強弱記号(表2) 楽曲の部分や特定の音について音の強弱を指示する記号および標語。ただしこの強弱はあくまでも相対的なものであって,基準はない。

(3)発想記号(表3) 広義の発想記号は演奏記号と同義であるが,ここでは,曲の性格や表情を示すために楽譜に書き添えられるいろいろな言葉,すなわち発想標語に限る。発想標語もやはり1600年ころから用いられるようになった。19世紀に至って自国語による発想標語が用いられる場合もあったが,現在でもイタリア語によるものが最も一般的である。

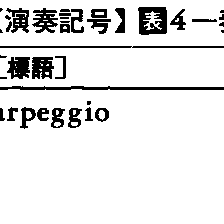

(4)奏法記号(表4) 奏法を指示する標語,記号は非常に多く,ここでは比較的多くの楽器に共通して用いられるおもなものに限る。なお,装飾記号については〈装飾音〉の項を参照されたい。

執筆者:津上 智実

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...