改訂新版 世界大百科事典 「羅城門」の意味・わかりやすい解説

羅城門 (らじょうもん)

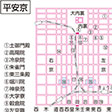

日本古代の都城の南中央門。平安京では《拾芥抄》に〈二重閣九間〉とあって9間3戸の門で,2階だてであったことが知られる。平安京内の朱雀大路の南端にあって,京外との境にたっていた。内外ともに溝があって橋がかけられていた。溝の幅は約3m,東西に羅城がとりついていた。門の内側に九条大路があり,外側にも門外大路があった。羅城門の外はそのまま鳥羽作道(鳥羽街道)に通じており,中世では付近に四塚の地名をのこしていた。平安時代の羅城門はしだいに荒廃し,《今昔物語集》には死骸がすてられていたと伝えている。

その前の平城京の場合は,都城の位置としては平安京と同じであり,小字名に〈らいせい〉とか〈三橋(みつはし)〉とかいった羅城門にかかわるものを残している。現状では佐保川の流路となっており,1935年に佐保川の底で羅城門の礎石を確認している。その後69,70,72年の3度にわたって発掘調査が行われ,九条大路とその北側溝および羅城門基壇等を検出している。羅城門はその中心部分を佐保川の流路で破壊されているが,ほぼ5間3戸の門と推定され,平安京より小規模である。また九条大路は,羅城門付近300mほどの部分が東西の羅城より南へ18mほどせりだしており,羅城門の内側はその分だけ広場的空間をもたされていたらしい。また羅城門の礎石は郡山城(現,大和郡山市)築城の際に抜き取られて使用されており,調査の結果10個体が発見されている。その中には唐居敷(からいしき)と基壇化粧石もふくまれている。羅城門についての奈良時代の記述は少ないが,714年(和銅7)には新羅からの国使を騎兵170人で羅城門前の三橋(三つの橋があった)において出迎えている。また779年(宝亀10)にも唐客入京にあたって将軍が騎兵200人,蝦夷20人を率いて迎えている。いずれも羅城門が平城京の正門であった。また雨乞いを行ったことも知られている(以上《続日本紀》)。また《唐大和上東征伝》によれば,鑑真が入京に際し迎接を受けている。

執筆者:鬼頭 清明

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「羅城門」の意味・わかりやすい解説

羅城門

らじょうもん

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「羅城門」の意味・わかりやすい解説

羅城門

らじょうもん

「らせいもん」「らいせいもん」とも読む。羅生門と書き、「らしょうもん」と読まれるようになったのは後世になってからである。羅城(都城を囲む城壁)にある門という意味。平城京、平安京の正門で、京の南面中央にあり、朱雀(すざく)大路を隔てて朱雀門と対する。外国使節を迎えたり、京中の鬼気を追い出す「羅城祭」などの儀式も行われた。

平城京の遺構は奈良市と大和郡山(やまとこおりやま)市の境にある。近くを流れる佐保川により大部分が破壊されているが、その規模は東西5間と推定されている。平安京では東西7間、南北2間の重層門とされる。816年(弘仁7)に大風で倒壊、すぐに再建されたが、980年(天元3)ふたたび倒れてからは再建されていない。『今昔物語集』には羅城門の楼上に死人が捨てられていた話があり、平安京の荒廃ぶりを示す例としてよく知られている。

[吉田早苗]

百科事典マイペディア 「羅城門」の意味・わかりやすい解説

羅城門【らじょうもん】

→関連項目朱雀大路|鳥羽作道

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「羅城門」の解説

羅城門

らじょうもん

羅城は都の周囲にめぐらした外郭で,羅城門は朱雀大路 (すざくおおじ) の南端にあった。平城京の羅城門址は奈良県大和郡山市にある。門は重層で平安京のそれは東西10丈6尺9(約32m),南北2丈6尺(約8m),東寺の西大門の西にあった。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...