精選版 日本国語大辞典 「都城」の意味・読み・例文・類語

と‐じょう‥ジャウ【都城】

- 〘 名詞 〙

- ① 城郭をめぐらした都市。城市。本来中国の洛陽・長安などのように、城廓に囲まれた古代都市をさす。日本では城郭的色彩は稀薄であるが、古代中国の都制に従い、この名が用いられ、難波長柄豊碕宮(なにわのながらとよさきのみや)・藤原京など、宮城を中心に坊条制に基づく中国的な都城の制が発達した。

- [初出の実例]「於レ是、経二始都城一、営二作宮殿一」(出典:続日本紀‐延暦三年(784)六月己酉)

- [その他の文献]〔春秋左伝‐隠公元年〕

- ② 特に、釈迦が太子であった頃の居城迦毘羅城。

- [初出の実例]「都城よりたつみへさる事二百里なり。梵王のたち給ふ三百余尺の馬脳の塔あり」(出典:平治物語(1220頃か)上)

- ③ 薩摩国(鹿児島県)で、在郷の士族の集落をいう。

みやこのじょうみやこのジャウ【都城】

- [ 1 ]

- [ 一 ] 宮崎県南部の地名。島津氏発祥の地で、江戸時代は薩摩藩支藩の城下町として発展。農林畜産物の集散地で、その加工、木工業が盛ん。大正一三年(一九二四)市制。

- [ 二 ] 明治四年(一八七一)飫肥(おび)県全域と延岡・高鍋・鹿児島の各県の一部を統合して日向国に置かれた県。同六年に美々津県と合併して宮崎県となる。

- [ 2 ] 王城の地としての都。とじょう。

- [初出の実例]「いさやつちぐるまをつくって、みやこのしゃうへひいてとらせんとて、みやこのじゃうへぞひいたりける」(出典:説経節・さんせう太夫(与七郎正本)(1640頃)下)

日本歴史地名大系 「都城」の解説

都城

みやこのじよう

- 宮崎県:都城市

- 都城

都之城とも記される。中世から近世初頭には大淀川西岸の城都城、および同城を中心とするその支配領域をさし、天正年間(一五七三―九二)に通用した日向国五郡分帳には「都之城」五〇町が記される。文禄四年(一五九五)六月二九日、豊臣秀吉から伊集院幸侃に宛行われた日向

私領都城は鹿児島からの距離は一六里、うち海路九里(要用集)。元禄一二年(一六九九)の国絵図写(庄内地理志)によれば、「都城惣廻境縄引」数は三五里一七町三三間であった。寛永一三年(一六三六)の堺目人数・武具注文(旧記雑録)では人数一万五千九六八人、うち男九千二一一人。正徳三年(一七一三)頃には二七ヵ村・所惣高三万二千六三一石余、家中高一万一千五六〇石余(うち寺高一千一一八石余)、家中士二千三二六人、用夫九三四人・野町用夫二七六人(藤井本「要用集抄」)。「三州御治世要覧」では二六ヵ村・高頭三万二千一八六石余、用夫一千二〇人。文政九年(一八二六)には二六ヵ村・所惣高三万四千一二四石余、家中高一万三千二六七石余(うち寺社高一千三〇七石余)、衆中士惣人数四千三九七人、うち家中士人躰二千三五一人、用夫七〇七人・野町用夫二〇七人(薩藩政要録)。嘉永四年(一八五一)には二六ヵ村・所惣高三万四千五九石余、家中高一万三千二九六石余(うち寺社高一千三〇七石余)、家中士惣人数五千四〇二人、うち家中士人躰二千三〇七人、用夫一千三五八人・野町用夫五一三人(要用集)。なお寛政一二年(一八〇〇)書写の諸郷村附並浦附(鹿児島県立図書館蔵)では南方村・北方村などを加え三二ヵ村となっている。

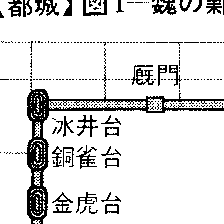

「庄内地理志」によれば、私領都城は

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「都城」の意味・わかりやすい解説

都城 (とじょう)

都城とはもともと城郭に囲まれた都市をさすが,一般には特に国の首都ないし副都となった都市をさすことが多い。中国で最初の統一王朝を建国した秦の始皇帝は,長安(現,西安)の北西にあたる咸陽城を拡張して統一帝国の首都にふさわしい大都城としたが,秦の滅亡の際にすっかり焼き払われた。前漢は長安に,後漢は洛陽にそれぞれ都城をおいて以後,これら長安と洛陽は,しばしば後の王朝の首都あるいは副都となった。すなわち長安は五胡十六国時代の前趙,夏,前秦,後秦と西魏,北周,隋,唐の各王朝の首都であり,洛陽は三国の魏,西晋,北魏,後唐の首都で,隋と唐の副都とされた。そして日本で〈千年の古都〉と称される京都が,平安時代に西半分の右京が長安,東半分の左京が洛陽の別名をもった,という事実が示唆するように,日本古代の都城は,中国の長安と洛陽との両都城を模倣したものなのであり,さらに時代を限定すると,北魏王朝の首都たる洛陽城と,それにひきつづく隋・唐王朝の首都たる長安城との都城制を移入したのである。ただし留意すべきは,儒教の古典たる礼制に記載され,伝統的に中国人一般が抱いてきた都城のイメージにおいて,北魏の洛陽城と隋・唐の長安城とは,ともに正統ではなく異端の位置にあったという点である。換言すれば,日本古代の都城制は,中国における都城の建設史の上で正統ではなかった北魏洛陽城と隋唐長安城の都城制を継受したことになる。朝鮮半島では慶州などに条坊制をもった都城が建設されたが,中国の都城制に忠実な例は,李朝の漢城(ソウル)において成立した。

中国

漢代以後,儒教の古典として尊重されてきた《周礼(しゆらい)》考工記の匠人の条によると,都城は9里四方の方形で,四周にはそれぞれ3門ずつ門が開かれ,また城内には南北と東西に9条ずつ道路が通じ,その道幅は車のわだちの9倍である。さらに中央に位置する宮室の左,つまり東には祖先の霊をまつる祖廟(宗廟)が,右つまり西には土地の神をまつる社稷(しやしよく)があり,前方つまり南には朝廷を,後方つまり北には市場(市)をおき,その市場と朝廷はともに1夫つまり100歩平方の面積を占める,と記されている。ただし,この《周礼》考工記に代表される,都城の中央に宮城をおくという伝統的な都城建設プランは,必ずしも歴代の王朝によって採用されはしなかった。前漢の首都となった長安は,自然的に発達した集落を後に整理したものであるから,このプランに合致しない点が多いし,後漢の首都たる洛陽については,文献の上からは詳細は不明である。文献の上で,伝統的な都城計画に依拠した首都としてあげられるのは,三国の魏の当初の首都であった鄴(ぎよう)城であり,ついで西晋の首都となった洛陽であった。西晋の洛陽は漢・魏の旧を踏襲した蓋然性が強く,後漢の洛陽も伝統的な都城プランによっていたと考えられる。さらに下って,北宋の首都たる開封府,金の中都,元の大都,明の金陵(南京),明代と清代の北京城は,いずれも伝統的な都城建設プランにもとづいて造営された。ところが,その中間の時代,日本の古代王朝の首都がモデルにしたという,北魏の洛陽城と隋・唐の長安城のみは,都城の中央北詰に宮城がおかれ,伝統的な都城プランとは,いちじるしい相違を示しているのである。

三国時代から南北朝にかけて,北中国の都市でもっとも繁栄したのは,洛陽であった。華化政策をすすめた北魏の孝文帝が,5世紀末に平城から洛陽に遷都した当初は,漢以来の都城をそのまま踏襲したので,〈九六城〉とよばれたように,ほぼ南北9里,東西6里(1里は約435m)の縦長の矩形であったが,6世紀初頭に多数の人夫を動員して都城を拡張し,東西20里,南北15里の横長の矩形とし,それまでの〈九六城〉を内城,拡張部分を外郭とし,外郭内には居住区として1辺300歩の方形の坊(里)を220設定したのであった。

この北魏洛陽城の都城形式にならって,漢以来の長安城の南東の竜首原の地に新たに建設され始めたのが,6世紀末の大興城であり,7世紀初めの唐代に完成して長安城とよばれた。旧城を捨てて新都を造営した理由の一つとして,旧城付近の水が塩分が多くなって生活に適さなくなっていたことが指摘されている。この隋・唐の長安城の規模は東西9.7km,南北8.2kmで,外郭城の周囲にめぐらされた羅城は,すべて版築でつくられた土城であり,その厚さは城基の部分で,9~12mあった。その中央最北部に宮城,その南に官庁街ともいうべき皇城がそれぞれ位置し,皇城の南東と南西にそれぞれ商業区域たる東市と西市がおかれた。城内の中央を南北に走る幅150mの大街道たる朱雀門街によって分けられた東半分の左街は万年県,西半分の右街は長安県の行政下にあり,それぞれ55坊ずつの居住区を,東市,西市とあわせ管轄した。宮城と皇城の東西の距離はそれぞれ2.8km,南北は宮城が1.5km,皇城が1.8kmであった。そして東市と西市は,それぞれ東西が1km余,南北は930m弱であった。日本の平城京と平安京のおよそ4倍の面積を有したこの広大な都城に住んだ人口は,およそ100万人と推定されており,この100万人の居住者をもってしても,この広大な都城をうめつくすことは困難だったのであって,城内の南3分の1ほどの地域は,人家も少なくさびしいありさまであったという記録が残されている。

なお,伝統的な都城プランにのっとった明・清時代の北京城内の宮城は,皇城の中央部を占めて紫禁城とよばれ,東西およそ700m,南北約1kmの地に多くの宮,殿が群立し,高い城壁で囲まれていたが,今では故宮博物院として,一般に公開され,北京を訪れる内外の観光客でにぎわっている(故宮)。

執筆者:礪波 護

日本

中国の城郭都市にならって造営された日本古代の都。中央北寄りに宮を置き,その外に条坊制に従って東西・南北に走る道路で区画された街区を設定し,位階などによる等差を設けて官人に宅地を班給する。中国の場合は周囲を城壁で取り囲むが,日本ではそうした羅城はなく,あってもごく一部分で形式的なものであった。また都城内には官設の市が設けられたが,日本の場合は中国のように宗廟と社稷は置かれなかった。構造の具体的に明確になっている最古の都城は藤原京で,四周を大和の古道である中ッ道,下ッ道,横大路,山田道に限られた東西4里・南北6里(1里は約530m)の京域内を,朱雀大路を中心に左京・右京に分かち,それぞれ12条4坊の条坊制街区が設定された。したがって各坊は半里(約265m)四方,これをやはり東西・南北に通ずる小路によってさらに4分した。藤原宮は中央北寄りに方1里の区域を占め,さらに北京極との間に2条分の苑池と考えられる余地があった。この藤原京が当時は〈新益京〉とよばれたことからも知られるように,それ以前,少なくとも天武朝初年にすでに行政区画としての京が成立していたことは確実であるが,その京が都城制にのっとっていたかどうかは不明である。また藤原京以前,やはり天武朝に存在した難波(なにわ)京には,すでに羅城が設けられており,遺存地割などからも藤原京と相似た都城構造をもっていたことが推測されているが,その詳細や成立年代は確かでない。さらに天智朝の近江京についても,それが条坊制による都城を形成していた確証は今のところない。

平城京は,藤原京と構造上密接な関係をもち,基本的には藤原京を2倍に拡大したものである。すなわち,藤原京を中ッ道と下ッ道に沿わせて奈良盆地の北に移し,下ッ道を基軸として西に折り返し,東西幅を2倍としたものであるが,南北の長さは12条を9条に減じて1.5倍としたため,面積では3倍となっている。ただし左京の東に4条(または5条)×3坊分のいわゆる外京と,右京の北に半条分の北辺が付属し,各坊も藤原京の4倍,つまり16の町に区分されている。恭仁(くに)京も賀世山の西の道から東を左京,西を右京とし,宅地の班給も行われたが,都城の構造はまだ推定の域を出ていない。さらに長岡京と平安京は基本的には平城京を踏襲したもので,長岡京はなお不確定の部分があるが,外京はなく,北辺と同じように,左右京とも北に半条分拡大され,宮域も拡張された。なお藤原京,平城京,長岡京における条坊制街区の割付けは道路の中心から中心までの間で行われ,平安京では道路幅を除外し,一つの町は40丈(約120m)四方と画一化され,四行八門の制によって細分化した。

以上のような日本都城の源流について,従来はもっぱら平城京を唐代長安城の模倣とする説が行われていたが,平城京とその前の藤原京との構造上の密接な関係が明らかになった結果,唐代長安城のみでは理解しがたくなり,藤原京のような縦長型の都城は唐代の長安城や洛陽城よりも,むしろ隋・唐以前の中国都城,たとえば北魏の洛陽城内城や東魏の鄴都南城などを考慮に入れるべきではないかと考えられるにいたっている。

執筆者:岸 俊男

都城[市] (みやこのじょう)

宮崎県南部にある市。2006年1月旧都城市と高崎(たかさき),高城(たかじよう),山田(やまだ),山之口(やまのくち)の4町が合体して成立した。人口16万9602(2010)。

高崎

都城市北部の旧町。旧北諸県(きたもろかた)郡所属。人口1万0726(2005)。都城盆地北西部に位置する。近世を通じて薩摩藩領に属し,言語,風習などに薩摩色が強い。町の東縁を大淀川,南を支流の高崎川,北を岩瀬川が流れ,川沿いに耕地が開ける。温暖多雨の気候と肥沃な土壌に恵まれ,畜産を中心に米作や園芸作物の栽培などが行われる。特にサトイモの生産量が多い。江平,縄瀬に古墳群があり,東霧島には東霧島神社がある。JR吉都線,国道221号線が通じる。

高城

都城市北東部の旧町。旧北諸県郡所属。人口1万1944(2005)。都城盆地北部に位置し,西縁を大淀川が北流する。戦国時代末に伊東氏の支配下にあったが,近世は薩摩藩領であった。主産業は農業で,畜産と米作を中心に養蚕やタバコ栽培なども行われる。1950年代後半より人口減少を続け,過疎化の傾向がみられたが,近年ゴム工場誘致など,工業の振興が図られている。牧原地区を中心に古墳群が点在しており,安産の神として知られている石山観音寺や近くに石山観音池がある。国道10号線,宮崎自動車道が走る。

執筆者:萩原 毅

都城

都城市南西部の旧市。都城盆地の南部を占め,南は鹿児島県に接する。1924年市制。人口13万3026(2005)。島津荘の発祥地で,近世には薩摩藩のもとで北郷(ほんごう)氏(後に島津氏に改姓)が支配した。城下町の形成は見られたが,薩摩藩特有の外城(とじよう)制度がしかれたので,武士は城下に集中せずに領内に分散して居住し,麓(ふもと)集落が形成された。1909年に陸軍の連隊が置かれて軍都になると,兵員輸送のための鉄道建設が急速に進められ,13年に都城~吉松間(現,JR吉都線),16年に都城~宮崎間(現,JR日豊本線)が宮崎県最初の鉄道として相次いで開通した。旧連隊跡には現在,陸上自衛隊が駐屯している。都城盆地は農業の盛んな地域で,当市の米,サツマイモ,サトイモ,ソルゴー,タバコ,茶の生産量や肉牛,乳牛,豚,ブロイラーの飼育数は県内市町村のなかで1,2を争う。中心市街地は大淀川右岸の支流萩原川と沖水川の間の扇状地末端に位置するが,豊かな農業地域を背景に市の商業が活発で,商圏は鹿児島県にも及んでいる。農畜産物の加工業や木工業も行われる。古くから武道が盛んで,大弓や木刀は全国生産の80~90%を占めている。いも焼酎の生産も多い。都城盆地の中心都市として鉄道や道路交通が発達し,宮崎自動車道によって宮崎市とは30分足らずで結ばれる。市西部の庄内地区にある関の尾滝の上流の河床にある甌穴(おうけつ)群は天然記念物に指定されている。

執筆者:下村 数馬

歴史

一帯は11世紀初めに大宰大監平季基(すえもと)が島津荘を開き,藤原頼通に寄進したことで知られる。都城は古く都島と呼ばれたが,守護島津氏の系譜をひく北郷義久が14世紀後半,ここに城地を定めたことにより地名が改まったと伝えられる。戦国期,長期にわたって日向の伊東氏との係争地となり,また1595年(文禄4)から一時伊集院氏の支配するところとなったが,99年(慶長4)ふたたび北郷氏の手にもどって明治にいたった。すでに文明年間(1469-87)には本町,後町,仲間町の名があらわれ,天正年間(1573-92)までに平江町,三重町,唐人町も誕生して市街が形成されていったが,1615年(元和1)の一国一城令の発布によって城館が下長飯(しもながえ)に移るにともない,市街も部分的に改編され,3万石余の城下町の基礎が整えられた。20代久茂が山城の宇治から製茶法を導入して以来製茶が盛んになり,宝暦年間(1751-64)ころから都城茶の産地として知られた。町役人として部当,小部当が置かれていた。

執筆者:上原 兼善

山田

都城市西部の旧町。旧北諸県郡所属。人口8288(2005)。都城盆地北西部に位置し,東,南,西を旧都城市に囲まれる。南部の薩摩迫(さつまざこ)の地は都城島津氏の発祥の地とされ,近世は島津藩(薩摩藩)領。畜産を中心に米作,養蚕,野菜栽培などが行われる。工場誘致によって繊維工場などが立地し,商工業が伸びている。JR吉都線が通じる。

山之口

都城市東部の旧町。旧北諸県郡所属。人口6935(2005)。宮崎方面からのJR日豊本線が青井岳(563m)の山腹を通って都城盆地に入る所に位置する。中世には島津荘に属し,水俣院(みまたいん)のうちに含まれた。王子城(松尾城),山之口城などの城跡も残る。近世は薩摩藩領であった。大淀川の支流東岳川沿いの西部一帯に耕地が開け,日豊本線のほか,国道269号線が通じる。産業は米作,ワサビ栽培,養蚕などの農業が中心で,近年は畜産が盛んである。温暖多雨の気候に恵まれ,青井岳や東岳のある北・東部の山地には杉やヒノキの国有林が広がり,林業も行われる。中心地の花木の周辺には製材所やこの地に産する良質の粘土を原料にした瓦工場があり,電機部品や陶器瓦などの工場も立地する。麓地区には〈文弥節人形浄瑠璃〉が伝わり,《門出八島》《出世景清》などの演目がある。

執筆者:萩原 毅

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「都城」の意味・わかりやすい解説

都城(市)

みやこのじょう

宮崎県南西部、都城盆地の中心部に位置する市。1924年(大正13)市制施行。1936年(昭和11)沖水(おきみず)、五十市(いそいち)の2村、1957年(昭和32)志和池(しわち)村、1965年荘内(しょうない)町、1967年中郷(なかごう)村を編入。2006年(平成18)北諸県(きたもろかた)郡山之口町(やまのくちちょう)、高城町(たかじょうちょう)、山田町(やまだちょう)、高崎町(たかざきちょう)を合併。もとは都島(みやこじま)と称したが、中世島津(しまづ)氏が築城するに及んで都城と改称した。内陸盆地ながら、広く沖積地、台地が展開し、大淀(おおよど)川は盆地内支流、沖水川、萩原(はぎわら)川、庄内(しょうない)川などの水を集めて北流する。東部は日南(にちなん)山地、北西部は霧島山高千穂峰(きりしまやまたかちほのみね)(1574メートル)がそびえる。JR日豊(にっぽう)本線、吉都(きっと)線、国道10号、221号、222号、223号、269号、宮崎自動車道が通じる交通の要衝である。

古代駅島津、荘園(しょうえん)島津荘の中心地であり、同荘三俣院(みまたのいん)もあった。のち島津氏は鹿児島に移ったものの、近世は都城領として盆地一帯を領した。県南西部の商工業の中心地で、その商圏は県境を越えて鹿児島県霧島(きりしま)市・曽於(そお)市に延びている。主市街地は国道10号に沿う中央通りで南北に長いが、近年は東部三股(みまた)町、西部蓑原(みのばる)方面に住宅地が拡大している。農業は肉用牛、ブロイラーなど畜産が主で、特産物としては、深い霧に恵まれるため良質の茶が栽培され、また木工、家具などがある。郷土芸能には安久節(やすひさぶし)、熊襲踊(くまそおどり)などがあり、後者は県指定無形民俗文化財となっている。観光地は国指定天然記念物の関之尾(せきのお)の甌穴(おうけつ)で知られる関之尾滝、母智丘(もちお)の桜などがある。面積653.36平方キロメートル(一部境界未定)、人口16万0640(2020)。

[横山淳一]

『『都城市史』(1970・都城市)』▽『『都城市史』全17巻(1996~2006・都城市)』

百科事典マイペディア 「都城」の意味・わかりやすい解説

都城[市]【みやこのじょう】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

普及版 字通 「都城」の読み・字形・画数・意味

【都城】とじよう(じやう)

車賈販、四方に

車賈販、四方に (あまね)く、廢居積貯、

(あまね)く、廢居積貯、

に滿つ。~妖

に滿つ。~妖 美妾、綺室に塡(み)ち、倡謳(しやうおう)伎樂、深堂に列なる。

美妾、綺室に塡(み)ち、倡謳(しやうおう)伎樂、深堂に列なる。字通「都」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

デジタル大辞泉プラス 「都城」の解説

都城

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...