共同通信ニュース用語解説 「平安京」の解説

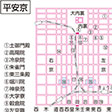

平安京

桓武天皇が長岡京(京都府長岡京市など)から794年に遷都した都。中国・唐の首都「長安」に倣い造営した。東西約4・5キロ、南北約5・3キロの長方形の範囲に、東西南北に120メートル間隔で碁盤の目のように道路を走らせた計画都市で、区画された敷地が宅地となっていた。現在の京都市中心部と重なる。都の中央を走る

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

精選版 日本国語大辞典 「平安京」の意味・読み・例文・類語

へいあん‐きょう‥キャウ【平安京】

- 山城国北部(京都市)に設けられた都。桓武天皇の延暦一三年(七九四)一〇月二二日、長岡京から遷都し、一一月八日の詔によって平安京と命名。南北一七五三丈(五・二キロメートル強)を三八町(一町は四〇丈)にくぎり、三九の大路(幅八丈以上)小路(幅四丈)を横に通して、一条から九条までに分け、一条の北にさらに半条の北辺(きたのべ)を設けた。また、東西一五〇八丈(四・五キロメートル強)を三二町にくぎり縦に三三の大路・小路を通し、中央通の朱雀(すざく)大路をもって左京(東京)と右京(西京)とに分け、一条から九条までのそれぞれに四坊を設け、大内裏は北部中央の八〇町分を占めた。延暦二四年(八〇五)、造都は中断して完成をみず、しかも右京ははやく荒廃した。中世には上京、下京に分けられる京都の町へと変わり、明治二年(一八六九)の東京遷都によって、首都としての役目を終えた。たいらのみやこ。へいきょう。平安城。北都。〔日本紀略‐延暦一三年(794)一一月八日〕

日本歴史地名大系 「平安京」の解説

平安京

へいあんきよう

遷都の経緯

桓武天皇が 十載

十載 未

未 成

成 功、費不

功、費不 可

可 勝計

勝計 」という理由で長岡棄都をひそかに奏上し、併せて天皇が遊猟に託して

」という理由で長岡棄都をひそかに奏上し、併せて天皇が遊猟に託して

さて遷都の三日後、甲子の日に造宮使及び山背国府の官人が祝の品々を献じたのを皮切りに、以後連日のごとく畿内近国からの奉献が続き、またその間官人に物を賜い位階を昇叙、

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「平安京」の意味・わかりやすい解説

平安京 (へいあんきょう)

9世紀の末,桓武天皇によって山背(城)国葛野(かどの)・愛宕(おたぎ)両郡の地につくられた帝都で,1869年(明治2)の東京遷都まで,ほぼ1000年つづいた。

平安遷都

784年(延暦3)桓武天皇は平城京を捨てて長岡京を営んだが,造都推進者の藤原種継が暗殺されたことにより,事業に齟齬(そご)を来し,工事は続行されたものの,和気清麻呂の進言もあって,ある時期から放棄に傾いている。そして793年正月,藤原小黒麻呂らに新京の地相調査を命じ,その報告をまって早速造都に着手した。造都は小黒麻呂を造宮大夫とする造宮職によって推進され,翌794年10月辛酉(かのととり)の日(22日),すなわち陰陽道にいう革命の日をえらんで遷都した。造都に着手して間もなく,曾祖父天智天皇,祖父施基(しき)王,父光仁天皇の各陵墓に遷都を奉告しているのは,これが天智系皇統の宮都であったことを示し,また遷都に先立ち諸国名神に造都と征夷を祈願しているのは,首都の造営が版図の拡大と表裏の関係にあったことを示している。遷都の翌11月,詔を発して新京を平安京と命名し,国名を〈山背〉から〈山城〉に改めた。なおこのときは近江の古津を大津と改称しているが,これは大津が天智ゆかりの地というだけでなく,東海,北陸に通ずる交通の要衝であるところから,いわば平安京の外港として位置づけられたことを暗示する。造都工事はこれまでの宮都の場合と同様,遷都後も継続された。しかし,805年12月に至り,天皇は参議藤原緒嗣と菅野真道に行わせた,いわゆる徳政相論において,民苦の根源は造都と軍事(征夷)にあるとし,その停止方を主張する緒嗣の意見をとり,造宮職の廃止を決定,翌年(大同1)2月これを木工寮に合併し,事実上造都事業は終わった。〈当年の費といえども,永年の頼たり〉というのが,その直後に没した天皇への評言である。

平安京の規模と構造

発掘による調査は困難であるが,《延喜式》所収の関係記事や,鎌倉時代に書写された大内裏図(近衛家本,九条家本)によって大略を知ることができる。すなわち東西1508丈(約4.5km),南北1753丈(約5.3km)の南北に細長い長方形で,大きさはほぼ平城京と同じく,唐の長安城の約3分の1であった。京域の北部にあった宮城(大内裏)の平面構成は,先の大内裏図などから従来は北闕(ほつけつ)型と考えられていたが,近時の研究で,当初は藤原京型(第1次平安宮)であったこと,それが9世紀の末に北闕型(第2次平安宮)に改められたことが指摘されている。こうした平面構成については,今後の発掘調査にまつところが大きいが,長岡京や平城京をふくめ,日本の宮都は,藤原京型が基本的であったこと,それが平安京(第2次)に至り,独自の形態(北闕型)をとるようになったといえるようである。

宮城の南正門の朱雀門から京域南辺中央の羅城門にのびる大路が,幅28丈(約85m)の朱雀大路で,街路樹(柳)が植えられて風情を添え,これが京中を左右両京に分かった。京域は南北に9条(正確には北辺郊の半条分が加わる),東西は朱雀大路より東西京極路まで4坊に分かち,1坊は16町,1町は32戸主(へぬし)に分けられ,1戸主(5丈×10丈)が最小の宅地区画とされていた。

平安京は,このような条坊制に基づき町づくりがなされたが,沼沢地の多かった右京については,当初から造成不十分なところも少なくなかった。10世紀後半の成立になる慶滋保胤(よししげのやすたね)の《池亭記》は,右京には去る者はあっても来る者はなく,左京に人口が集中していると指摘している。平安初期に嵯峨天皇が唐の都の名をとって,左京を洛陽城,右京を長安城と名づけたが,右京の衰微により左京の洛陽が平安京の代名詞となった。また平安後期には朱雀大路ないし大宮大路が,ほぼ市街地の西辺となり,西朱雀(路)の名が生まれている。羅城門も頽壊していた。このころになると,東河といわれた鴨川の東,白河の地に市街地が形成され,〈京・白河〉の称が生まれる一方,鴨川(原)を朱雀川(原),東京極路(とくに二条以北)を東朱雀路と呼ぶこともあった。他方,市街地の北と南の区別が二条通(大内裏南辺の東西路)を境にしてなされ,上辺(かみわたり),下辺(しもわたり)の称も生まれた。のちの上京,下京である。

京の住民

記録の上で平安京にのみ見られるものに諸司厨町(しよしくりやまち)がある。諸国から徴発された衛士,舎人ら課役民のための宿舎もしくはその所在地のことで,ほぼ官司ごとに設けられていたのでその名があり,主として左京の二条以北に置かれた。官司制の衰微と運命をともにしたが,厨町のなかには中世でも官有地とされ,また厨町住人が官司の職掌を通して運輸や商工業の座を形成したことでも留意される存在である。

京中の民政に当たったのが左右の京職で,これにより編戸造籍された住民を京戸といい,京外に口分田を与えられていた。そこでこれを京戸田というが,遠隔地に班給されるものも多く,早くに衰退し,京戸は他に生業をもつことを余儀なくされた。七条には市(いち)が置かれ,定められた物品を交易したが,市人が市司の統制をはなれ,私的な経済活動をする傾向は早くから見られた。

こうした人々に,わずかの貴族をふくめた平安京の人口については,直接これを知る史料が残されていないが,9世紀の段階で10万人以上と考えられ,15万人をこえることはなかったろう。人口の集中にともなう都市問題も9世紀の後半には頻発しはじめ,困窮者の救済が課題となっているが,863年(貞観5)5月,疫病流行により神泉苑で行った御霊会は,その後,祇園御霊会や今宮御霊会など,都市的祭礼を生む契機となった。条坊制による地点表示法にかわり,生活になじんだ道路を基準にする表示法が生まれてくるのも平安末期のことである。〈みやこ〉という普通名詞であった京都が,固有名詞=地名化したのも,京・白河の称と同様に,平安末期のことである。

→京都 →平安宮

執筆者:村井 康彦

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「平安京」の意味・わかりやすい解説

平安京【へいあんきょう】

→関連項目宇太野|大堰川|上京・下京|北野|京極|京都[府]|京都[市]|古都京都の文化財(京都市,宇治市,大津市)|条坊制|城|都市|都城制|鳥羽殿|鳥羽作道|双ヶ丘|藤原緒嗣|平安時代|平安遷都|平城天皇|山科

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「平安京」の意味・わかりやすい解説

平安京

へいあんきょう

794年(延暦13)から始まる日本の古代宮都。山背国(やましろのくに)(山城国)愛宕(おたぎ)・葛野(かどの)両郡にまたがる地(現京都市)に置かれ、形式的には1869年(明治2)の東京奠都(てんと)まで続いた。平安京の営まれる北部山背は、二つの点において注目される地域であった。第一は、地域としての先進性である。桂川(かつらがわ)、賀茂川(かもがわ)(鴨川)、宇治川(うじがわ)、木津川(きづがわ)や、さらにそれらが合流した淀川(よどがわ)が流れており、水上交通の著しく発達した地域であった。陸上交通も同様で、山背道とよばれた北陸道、丹波(たんば)道と称された山陰道が通過していた。交通の利便は、古代宮都の備えるべき必須(ひっす)条件であるから、このような水陸交通の便のよさは平安京造営の原因の一つとなった。第二は、宮都の伝統である。平安京は結果として近代まで宮都であり続けるから、山城国・京都といえば平安京しか思い浮かばないことが多いが、その直前の長岡京はいうまでもなく、それ以前にも継体天皇(けいたいてんのう)の筒城宮(つつきのみや)・弟国宮(おとくにのみや)、聖武天皇(しょうむてんのう)の恭仁京(くにきょう)と、平安京に先行する4宮都をもっていた。この伝統のうえにたっての、平安京造営であった。なお、長岡京が、遷都の翌年に藤原種継(ふじわらのたねつぐ)暗殺事件を起こすなど、きわめて不安定な政治状況下で造営が進められたのに対して、平安京の場合は、793年1月に土地調査が行われ、翌年10月に遷都するまで事態はスムーズに運んでいる。

平面形態は、唐(とう)の宮都長安をモデルとして、これに日本独自の特色が加味されて設計された。中軸線をもつこと(左右対称型)、南北方向であること、宮域と京域が分離されていることなどは長安に類似するが、南北が長いこと、大きさは3分の1以下にすぎないことなど相違する点も多い。平安京は東西4.5キロメートル(1508丈)、南北5.3キロメートル(1753丈)を占めた。中央北寄りには宮域(大内裏(だいだいり))が位置し、その東・西・南面に京域が広がっていた。中央には幅84メートル(28丈)の朱雀大路(すざくおおじ)があって、平安京の正門ともいうべき羅城門(らじょうもん)と宮域の入口の朱雀門とを結んでいた。南面には城壁があったようで、これは長安城の四周を巡る羅城を模倣したものであるが、平安京には南側だけにしか築かれなかった。長安のように絶えず異民族の侵入にさらされるという軍事的状況が日本にはなかったからである。一条大路を北限とし、南限の九条大路間に11本の大路、東京極大路(ひがしきょうごくおおじ)を東限として西限の西京極大路間に9本の大路、この合計20本の大路が平安京の主要道路であり、これを基準として無数の小道が縦横に敷かれた。京域は左右の京職(きょうしき)が管轄し、畿内(きない)・七道といった一般行政区画とは異なった特別区とされた。内部は条・坊・保・町に区分され、最小の単位は戸主(へぬし)で、奥行10丈・幅5丈、すなわち30メートル×15メートルであった。戸主の文字が示すように、標準的な一戸の家族の居住地として設定されたものであって、平安京が宅地のみからなるものであったこと、つまり農地をもたない地域であったことを示している。

平安時代中期に至り、平安京は変化する。桂川に近く低湿であった右京が衰退し、左京のみが発達するようになった。さらに一条大路を越えて北野、東京極大路を越えて鴨川周辺へと、新たに市街が展開した。計画された一条・九条・東京極・西京極という規格が崩壊し始めたのである。宮都であるという点ではこれ以後の時代も同様であるが、政治都市としての平安京はここで終わったといえる。

[井上満郎]

『井上満郎著『研究史平安京』(1978・吉川弘文館)』

山川 日本史小辞典 改訂新版 「平安京」の解説

平安京

へいあんきょう

794年(延暦13)10月,桓武天皇によって定められた日本の首都・都城。形式的には明治初年の東京遷都までの日本の首都。山城(山背)国葛野(かどの)・愛宕(おたぎ)両郡にまたがり,現京都市の中心部を占める。「延喜式」によると,規模は東西1508丈(約4.5km),南北1753丈(約5.2km)。長方形の京域を設定し,中央北端に大内裏(だいだいり)を,中心に朱雀(すざく)大路を設けるなどの構造は基本的に平城京など前代の都城を踏襲したが,平安京では宮城内の内裏と大極殿(だいごくでん)・朝堂院を明確に分離し,豊楽(ぶらく)院を造営するなどの独自性もあった。左右京それぞれに半坊分の北辺を設けたのに対応して大内裏を方2町から半坊分拡大し,上東・上西2門が宮城十二門に加わった。唐風文化摂取の気運が高まった嵯峨朝を中心とする9世紀初頭には,殿宮・門号を唐風に改め,京内各坊にも中国風の坊名が冠せられた。右京・左京を長安・洛陽と称するのもこの時期からである。しかし律令国家体制の崩壊とともに衰退し,10世紀後半にはとくに右京の荒廃と左京北部への住居の密集が顕著になり,居住域は京の範囲をこえて鴨川東岸に広がった。京の表玄関を飾った羅城門(らじょうもん)も980年(天元3)に倒壊し,以後再建されなかった。平安時代には天皇権力が弱体化し,一方で藤原氏という特定の氏族が台頭し,あるいは院政という特異な政治形態が出現したが,律令時代の畿内政権の権力構造がくずれていくなかで都城の存立基盤も崩壊した。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「平安京」の意味・わかりやすい解説

平安京

へいあんきょう

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「平安京」の解説

平安京

へいあんきょう

桓武天皇は和気清麻呂の提案によって,山背国葛野 (かどの) 郡の地(現京都市)に新都を造営し,794年長岡京から遷都。規模は南北約5.3km,東西約4.6kmで条坊制を採用した。中央を南北に走る朱雀大路 (すざくおおじ) によって左・右両京に分けたが,右京はあまり発展しなかった。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

防府市歴史用語集 「平安京」の解説

平安京

世界大百科事典(旧版)内の平安京の言及

【京都[市]】より

…市街東縁部には東山の連峰が連なるが,それを越えた東側の山科(やましな)盆地も京都市域に属する。歴史的には794年(延暦13)に建設された平安京が都市としての起源で,平安京は朱雀(すざく)大路を中心に左右両京に分かれていた。低湿な右京(西部)はやがてさびれ,高燥な東部,北部へと発展し,平安京の東縁であった鴨川の東へも早くから市街が広がった。…

【賢憬】より

…784年(延暦3)大僧都となり,桓武天皇の遷都計画に際し,793年藤原小黒麻呂,紀古佐美らとともに山背国葛野郡宇太野に新都の地を相した。これが平安京である。学識深く,かつて大安寺の戒明が唐より請来した《釈摩訶衍論(しやくまかえんろん)》をみずから検勘し,これを偽論と断定している。…

【巷所】より

…平安京の条坊間の街路を宅地・耕地化したものをいう。平安京には幅10mを超える程度の小路から80mを超える朱雀大路にいたるまでさまざまな街路があった。…

【条坊制】より

…長岡京は基本的には平城京の左京・右京各9条4坊を踏襲したらしいが,なお京域は未確認。平安京も左右京それぞれ9条4坊であるが,北に半条分の北辺がつく。1町の規模は道路を除いて1辺40丈(約120m)と固定されたため,1坊は従来よりやや大きくなる。…

【都城】より

…そして東市と西市は,それぞれ東西が1km余,南北は930m弱であった。日本の平城京と平安京のおよそ4倍の面積を有したこの広大な都城に住んだ人口は,およそ100万人と推定されており,この100万人の居住者をもってしても,この広大な都城をうめつくすことは困難だったのであって,城内の南3分の1ほどの地域は,人家も少なくさびしいありさまであったという記録が残されている。 なお,伝統的な都城プランにのっとった明・清時代の北京城内の宮城は,皇城の中央部を占めて紫禁城とよばれ,東西およそ700m,南北約1kmの地に多くの宮,殿が群立し,高い城壁で囲まれていたが,今では故宮博物院として,一般に公開され,北京を訪れる内外の観光客でにぎわっている(故宮)。…

【東市・西市】より

…しかしこの〈市〉が東西にわかれていたか否かは明らかでない。ついで平城京,長岡京,平安京には東西2市が置かれ,東市司・西市司(市司(いちのつかさ))によって管轄されていた(図)。740年(天平12)末の恭仁京(くにきよう)遷都や745年の平城京還都はいずれも東西市の移動を伴っており,紫香楽宮(しがらきのみや)にも市が設けられ,難波京にも難波市が存在した。…

【羅城門】より

…日本古代の都城の南中央門。平安京では《拾芥抄》に〈二重閣九間〉とあって9間3戸の門で,2階だてであったことが知られる。平安京内の朱雀大路の南端にあって,京外との境にたっていた。…

※「平安京」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...