肺(読み)ハイ(その他表記)lung

精選版 日本国語大辞典 「肺」の意味・読み・例文・類語

はい【肺】

改訂新版 世界大百科事典 「肺」の意味・わかりやすい解説

肺 (はい)

lung

pulmo[ラテン]

陸上生活に適応した脊椎動物がもつ呼吸器官。一般に両生類以上の四肢動物がもつ。空気中から体内(血液中)に酸素をとり込み,体内でつくられた炭酸ガスを空気中へ排出するガス交換(外呼吸)の機能を果たしている。肺は魚類のうきぶくろ(鰾)と同じ起源と考えられている。

肺の起源

酸素の摂取に関しては,魚類のようにえら(鰓)によって水中からとり込むことに比べ,空気中からとり込むことははるかに有利である。なぜなら,魚類がえらによって,水1lからとり込むことのできる酸素の量は,0.04~9mlにすぎないが,肺は空気1lの吸入によって105~130mlの酸素を摂取しうるからである。さらに,酸素の血液中への拡散速度は,空気中では液体中に比べ50万倍も速く,また空気の比重は水の1000分の1,粘性は100分の1と小さい。このような物理的性質からみても,呼吸器官に出し入れする媒質としては空気のほうがはるかに勝っている。このため,魚類が呼吸のために水をえらに出し入れするために必要なエネルギー(呼吸仕事量)は,生存のための全エネルギーの10%を超すが,肺で呼吸する陸生動物では,1~2%を呼吸のために使っているにすぎない。その分だけ,陸生動物にはより活発な身体活動が可能になっているのである。

進化の過程からみると,えらで呼吸していた古生代の淡水性甲皮類(胴甲類)の咽頭から補助的な呼吸器官として発達した盲囊が肺の起源であると考えられている。今日の大多数の真骨類がもっているうきぶくろや肺魚類の肺は,これから直接進化したものということになる。

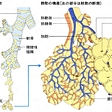

現在,推定されているところによると,淡水中で進化した魚類が干上がりにさらされる危険性の少ない海水にすむようになるにつれ,えら以外の補助的な呼吸器官の必要は少なくなり,咽頭盲囊は,もっぱら静水力学的機能を果たすうきぶくろにかわっていった。古生代に現れた高等な硬骨魚類である総鰭(そうき)類は,えらとともに肺を備え,空気呼吸をするようになっていた。このグループが進化して陸生化したものが両生類である(肺魚類は,この系統からはずれて肺呼吸をするようになったものである)。両生類以上の陸生動物の呼吸器官は,ヘビ類を除きほとんどが左右二つの中空の囊,すなわち肺である。空気をとり入れるための肺への血液供給は,発生学的にみると胚の第6動脈弓に由来し,囊を形成する1層の薄い上皮層を隔てて,空気と血流との間でガス交換を行う。しかし,肺の構造の複雑さの程度には,動物の進化によって大きな違いがある。両生類では,肺といっても肺魚類のように,単なる中空の囊の域を出ず,ガス交換をより有効に行うために,肺の表面積の増大をもたらす内壁のひだ折れはほとんどみられない。ただし,カエルでは,内壁のひだ折れはかなり発達して,肺の外観は後述するヒトの肺に似た泡沫様となる。しかし,それでもなお,肺内にとり込まれた空気1㏄当り呼吸面積は20cm2程度のものである(ヒトの肺では300cm2に及ぶ)。哺乳類の肺は基本的にヒトのそれと異ならない。鳥類の肺では,他の脊椎動物とは異なり,並行して走る無数の管を含んでおり,空気はこれらの管を一方向に還流するしくみになっている。また,この肺の付属物として,いくつかの対をなす気囊があり,重要な呼吸作用を果たしている。

執筆者:田隅 本生+工藤 翔二

ヒトの肺

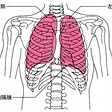

ヒトの肺も他の陸生動物と同様に,左右二つの肺が心臓の両側にあって,左右を合わせると,ちょうど円錐のような形をしている。肺の周囲は,肋骨とそれをつなぐ筋肉群(肋間筋,大胸筋など)からできている胸郭によって囲まれ,底部は横隔膜によって腹腔と境されている。この胸郭と横隔膜によってつくられた腔を胸腔という。胸郭は,肋骨のためにがんじょうにできており,肺と心臓という二つの重要臓器を守るために好都合になっている。さらに胸郭は横隔膜の働きと共同して,みずからはふくらむことのできない肺を伸縮させ,肺の中に空気を出し入れさせる(これを換気運動という)役割をもっている。

ヒトの肺の重さは左右ともおよそ200g(成人)程度であるが,左側の肺はやや小さい。これは,胸腔内で心臓が左側に偏って位置しているためである。しかし,大きさ(容量)は,肺の広がり方によって差がある。胸腔内にある肺は,最も息を吸った状態では,片側だけで約3000㏄の空気を含むことができる。しかし,最も息を吐いた状態では,片側約700~1000㏄の空気しか入らない。したがって,肺の比重も中に含まれる空気の量によって大きく異なるが,およそ0.3~0.7といわれ,通常,とり出した肺は水に浮く。しかし,空気をまったく含まない縮んだ肺の比重は,1.045~1.056と水より重い。胎児の肺には空気が入っていず,肺胞は収縮している。新生児は出生直後,大きな呼吸を行って,一挙に空気を入れて肺をふくらませる。これが産声であるが,肺の比重の違い,つまり肺が水に沈むか浮くかによって,胎児が死産であったか,いったん空気を吸ってから死んだものかを見分けることができ,肺浮遊試験と呼ばれて,古くから法医学の分野で応用されてきた。

肺は軟らかく,わずかの力で広がることができる。気管支内に送り込む空気の圧力を水柱圧で1cm高くするだけで,その容積は両肺で150~300㏄増加する。通常,ヒトは1回に500㏄程度の空気を1分間に15~20回出入りさせており,この肺の軟らかく,広がりやすい性質は,換気運動を維持するために必要な胸郭や横隔膜の仕事の負担(呼吸仕事量)を軽くすることに大いに役立っている。

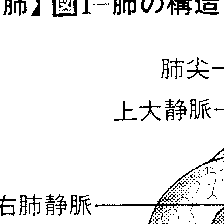

肺の構造

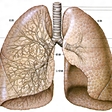

ヒトの肺は,いくつかの単位に分けることができる。最も大きな単位は肺葉と呼ばれ,右肺は上葉,中葉,下葉の三つに,左肺は上葉,下葉の二つに分けられる。各肺葉は,肺を包み込む胸膜(肋膜)によって画されている。肺葉はさらに区域という単位に分けられ,それぞれ番号と名称がつけられている。たとえば,右の上葉は1,2,3の三つの区域に分けられ,それぞれ肺尖区,前上葉区,後上葉区と呼ばれる。肺の病気はしばしば肺葉や区域を単位として生じるため,手術では肺葉や区域を単位として切除が行われることが多い。区域はさらに亜区域,そして小葉,さらに細葉へと分けられ,最終的に肺胞という最も小さな単位になる。小葉はおよそ1~2cm3の大きさで,30個前後の細葉からなり,小葉間間質ともいわれる結合組織によって境されているため,肉眼でも識別できる。肺の最も小さな単位である肺胞は,直径がおよそ0.1mm程度の小さな泡粒のようなものであり,左右の肺で合計3億個ある。しかし,ヒトが生まれたときには肺胞の数は6000万程度しかなく,生後しだいに数を増して,8歳前後にようやく3億に達するといわれる。このことは,肺は出生時には未完成であることを意味しており,小児期における重症の呼吸器疾患への罹患は,しばしば成人期においても影響を及ぼすことが理解される。

肺胞は,肺の解剖学的な最小単位であるとともに,ガス交換を営む単位でもある。泡粒のようなこの3億の肺胞の表面積を合計すると,およそ70m2あり,体表面積(約1.5m2)に比べ40倍以上にもなる。この広大な表面積は,空気と接する臓器としては最大のものであり,これによってヒトは有効にガス交換を行うことができる。

気管支とのつながり

生体が有効なガス交換を行うためには,すべての肺胞に空気と血流とが送り届けられなければならない。空気を送る管である気管支は,気管から左右に枝分れしたあと,肺葉気管支,区域気管支とつぎつぎに分岐を繰り返し,やがて終末細気管支に至る。この1本の終末細気管支に付属した肺組織が細葉である。終末細気管支は気道の最先端であり,この先にガス交換を行う領域である呼吸細気管支(第1~第3次),さらに肺胞道および肺胞へと分岐する。すなわち,気管支の二十数次に及ぶ分岐の最先端に肺胞がつながるのである。

空気の導管(気道)である気管支系と呼吸領域である肺胞のつながりがこのようなしくみであることは,生体にとってたいへん重要である。肺胞へ空気を導く導管は最終的には気管という1本の管にまとめられ,鼻腔で外界に開口する。空気の出入口が一つであることによって,異物の侵入を防ぎやすいだけでなく,肺胞が乾燥したり冷気にさらされることを防いでいる。それは肺胞を守るためばかりでなく,広大な表面積から身体の水分と熱が奪われることを防ぐためにも役立っている。さらに,このような構造は,呼吸に直接役立たない導管の容積を最小限にとどめる目的にもかなっている。もし3億の肺胞のそれぞれに別個の導管がついていたら,気道の容量は全肺胞の容量に匹敵する大きさになってしまうであろう。ヒトが1回500㏄の換気を行うとして,気道を満たすためだけに必要な容積(死腔量)はおよそ150㏄程度にとどめられている。さらに,気管支の枝分れ構造による異物粒子の沈着作用や,気管支粘膜の繊毛上皮細胞による異物除去作用など,気道には肺胞を外界から防衛する重要な役割が与えられている。

→気管支

肺胞

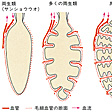

肺胞は薄い膜でできた小胞であるが,肺胞は2種類の細胞から構成される。Ⅰ型肺胞上皮細胞とⅡ型肺胞上皮細胞である。Ⅰ型肺胞上皮細胞は,肺胞の膜を形成するおもな役割をもち,大きさは直径が50μmで,核がちょうど目玉焼の黄身のように細胞の中央部に位置する。原形質は目玉焼の白身のように広く延びて,肺胞腔を形成しており,この部分の厚さはわずか0.2μmである。表面はなめらかで,後述する表面活性物質の薄い層によっておおわれている。肺胞壁の95%はⅠ型肺胞上皮細胞によってつくられており,ガス交換は,このⅠ型肺胞上皮細胞の原形質部分を通して行われる。その外側に,基底膜,間質,さらに肺毛細血管の内皮細胞原形質による膜があり,酸素と炭酸ガスは,これらの層を拡散することによって,肺胞腔内と血流との間で交換される。

Ⅱ型肺胞上皮細胞は,直径は約9μmと小さく,立方形の細胞で,肺胞壁の5%を占めるにすぎないが,重要な役割をもっている。この細胞は肺胞腔内に向かって,原形質の小さな突起を出しており,原形質内にはⅠ型細胞に比べて,ゴルジ体,リボソーム,小胞体や好オスミウム性層状体と呼ばれる小体など,多種類の物質がみられる。Ⅱ型細胞の最も重要な役割は,肺胞表面活性物質の産生と分泌である。この物質の主体は,レシチンlecithin(ホスファチジルコリンphosphatidylcholine)である。肺胞表面活性物質は肺胞上皮細胞の表面に分泌され,肺胞の表面張力を弱めるのに役立つ。これは,肺胞の広がりやすさを増強し,よりわずかの力で肺がふくらむことに役立っている。しかも,肺胞が縮小すればするほど,その表面張力をさらに低下させるという特異な作用がある。3億といわれる肺胞の大きさは,多少とも大きさに差がある。もし表面張力が同じであれば,ラプラスの原理によって,小さな肺胞はさらに縮み,大きな肺胞はいっそう大きくなる。シャボン玉のたくさんの小さな泡が,時間がたつにつれて,少数の大きな泡になるのと同じ原理である。しかし,表面活性物質の働きによって,小さな肺胞ほど表面張力が低ければ,肺胞は安定し,小さな肺胞も虚脱を起こしにくいことになる。このように肺胞表面活性物質は,肺のふくらみやすさを増強し,安定化を図る役割を果たしている。さらに表面張力の減少によって,毛細血管から肺胞腔内への液体の漏出を防ぐとともに,肺胞内面をおおって,形質膜が直接気体にさらされないよう保護する役割をもっている。

肺胞の安定化を図るもう一つの機構は,一つの肺胞から隣接する肺胞への直接の空気の移動である。とくにコーンKohnの孔と呼ばれる小孔が肺胞と肺胞の間にできており,ふだんは肺胞間の圧力バランスをとるために役立っているが,気道閉塞の際には,その末梢にある肺胞が虚脱しないようにする働きをする。

なお,Ⅰ型,Ⅱ型肺胞上皮細胞のように,肺胞壁を構成する細胞ではないが,肺胞内の細胞としてたいせつなものに,肺胞マクロファージ(大食細胞)という遊離細胞がある。大きさは直径約20μmで,流血中の白血球の一つである単球に由来すると考えられている。肺胞腔内に遊離して存在しており,気管支系の防御系を突破して,肺胞腔内に侵入した細菌などの異物を貪食し,殺菌破壊する役割を果たしている。

肺の血管系

血流の分布も気管支-肺胞系と同様である。右心室を出たあと,肺動脈は,左右の肺に入るまでは胸腔内に露出しているが,肺内に入ると気管支に沿って走り,気管支の枝分れとともに,つぎつぎに分岐し,最終的に肺毛細血管へ至る。肺毛細血管は,肺胞にまつわりつくように,網目のように広がっている。肺毛細血管の表面積も合計70m2といわれ,これは肺胞の表面積とほぼ同じである。肺毛細血管に含まれる血液の容量は,わずか75~100mlにすぎない。このわずかの血液が肺毛細血管網の中に血液のきわめて薄い層として存在する。肺毛細血管の表面積と血液量から計算される血液層の厚さは1~2μmである。これは,赤血球1個が通る厚さに等しい。このように,薄い血液層と広いガス交換面積からみても,ヒトの肺における血液と肺胞内の空気との接触が,いかに巧妙にしくまれているかが理解できよう。

肺循環系の重要な特色は,大循環系と異なり低圧系であることと,心臓に対して並列におかれている他臓器と異なり直列におかれている点にある。肺動脈の平均圧力は,大動脈系に比べ約6分の1である。すなわち大循環系の平均圧力は90mmHg前後,水柱ならば約120cm上昇させる圧力であるが,肺動脈の平均圧は,水柱圧でわずか20cm程度のものである。左心室から大循環系へ向かう心拍出量とほぼ同量の血液が,このような低い圧力で,右心室から肺循環系へ駆出されている。肺胞内の空気と毛細血管内の血液との間には,わずか1層の肺胞上皮と基底膜,それに血管内皮があるにすぎない。もし,肺循環系が大循環系のように高圧ならば,直ちに血管内の液体成分は肺胞腔内に漏れ出てくるであろう。このように,肺循環系の血管は,圧力が低くても流れやすいように,大循環系の血圧に比べ,はるかに拡張性に富み,血管を通過するための抵抗が小さくできている。

肺が他臓器のように並列でなく,心臓と直列におかれていることは,とりもなおさず,他の臓器を還流してきたすべての血液が肺を通過するということにほかならない。これは,肺が血液の酸素化という重要な役割を果たすことにまことに有効である。そればかりか,肺毛細血管へはすべての血流が流入するがゆえに,循環系のろ過装置(フィルター)の役割も果たす。流血中になんらかの原因で入った凝血塊や,癌細胞,脂肪粒などは,すべて肺毛細血管に塞栓としてひっかかることによって,これらの異物の他臓器への侵入を防いでいる。肺毛細血管網は広く,かなりの予備力をもっており,また,これらの塞栓をやがて破壊する豊富な酵素系をもっている。しかし,こうした直列配置は,同時に,なんらかの血流障害が肺循環に生じると,直接心臓に影響を及ぼすことにつながる。逆に,心臓の左心系が障害されて左心房の圧が高くなると,その圧力は,弁がないために直接,肺静脈から肺毛細血管の内圧へと伝えられてしまう。このようにして,肺毛細血管内圧がある限度以上に高まると,毛細血管から肺胞腔内へ血液成分の漏出が生じ,肺水腫という重大な病態が生じることになる。このように,肺と心臓は直列の循環系によって,たえず相互に影響を及ぼしあっている。

最近では,肺毛細血管網は,こうした有形物質に対するろ過機能だけでなく,種々の化学物質(プロスタグランジン,アンギオテンシン,アセチルコリンなど)の通過の際にも,それらを活性化したり不活性化したりする作用をもつことによって,大循環系の制御に関与していることが明らかとなってきた。

肺の病気

すでに述べたように,肺が他の臓器と最も異なる点は,きわめて広大な表面で外界にさらされていることである。1日1万lに及ぶ空気の出し入れに伴う外界の有害物質からみずからを守る肺の防御機構は,前述の気道系の働きや,肺胞マクロファージの存在をはじめ,精緻を極めている。しかし,細菌やウイルスによってその防御系が突破されたときには種々の肺感染症がひき起こされるし,粉塵や刺激性ガスによって塵肺や肺障害が発生する。さらに抗原物質の吸入に対して,本来,防御的に働くべき気管支や肺の免疫系が過剰防御としてふるまうときには,さまざまなアレルギー性呼吸器疾患が生じる。喫煙と肺癌の相関もまた,肺と外界との接触の帰結である。

また,肺がその細かな毛細血管網の中に,すべての血液を通過させる微妙な臓器であるというもう一つの特徴から,肺は心臓との直接の関係だけでなく,肺がさまざまな臓器の病態や疾患といやおうなく関連させられ,膠原(こうげん)病など全身性疾患においても肺が主要な病気発現の場となりうることを運命づけられている。

肺が気道系,肺胞-間質系,血管系とそれらの組成構成が複雑であることによって,それぞれの構成組織から独自の種々さまざまな疾患が生じる。肺の疾患の種類が,他の臓器の疾患のそれに比べてはるかに多彩であることも,また重要な特徴であろう。なお,肺結核をはじめ,肺炎,気管支炎など種々の感染症,肺癌,肺繊維症,気胸,気管支喘息(ぜんそく)など,種々の疾患については各項を参照されたい。

→呼吸

執筆者:工藤 翔二

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「肺」の意味・わかりやすい解説

肺

はい

脊椎(せきつい)動物のなかで空気呼吸をする動物がもっている呼吸器官で、肺臓ともいう。肺は酸素と二酸化炭素(炭酸ガス)の交換を行うもっとも重要な臓器である。ヒトでは左右1対あり、全体の形は半円錐(はんえんすい)状である。肺は、胸腔(きょうくう)の中で中央を占めている縦隔とよぶ空間を挟んで、胸の左右に位置している。肺の上端は鈍円状にやや細くなっており、鎖骨の上方に2~3センチメートル突出している。この部分を肺尖(はいせん)とよぶ。右肺尖のほうが左肺尖よりもわずかに高くなっている。肺の内側面は大部分が縦隔腔に面する縦隔面で、心臓を抱きかかえるように強くくぼんでいる。これを心圧痕(こん)という。内側面の後ろの一部分は脊柱(せきちゅう)に接しており、この部分を椎骨(ついこつ)面とよぶ。外側面は胸壁の内面に対応して弧を描くように突出し、肋骨(ろっこつ)に接するため、これを肋骨面とよぶ(肋骨面がもっとも広い)。下面は肺の底部になり、横隔膜の上にのっているため、横隔膜の凸湾状の形に即して強くくぼんでいる。これを横隔面とよぶ。

肺の内側面のほぼ中央部には肺門があり(第5~第7胸椎の高さ)、この部分から気管支、血管(肺動脈、肺静脈、気管支動脈、気管支静脈)、リンパ管、神経などが出入する。これらは結合組織で束状に包まれており、肺根という。肺門の周囲にはリンパ節(肺門リンパ節)が発達している。肺門付近は腫瘍(しゅよう)の発生がしばしばみられ、これによって肺根部には障害がおこる。内側面と肋骨面の全面との境は前縁で、薄くなっている。後縁は鈍縁となる。また、肋骨面と横隔面との移行部である下縁は鋭くなっている。左右肺の前縁は、心臓の縁に沿って削られたようになっているが、とくに左肺前縁では著明となるため、心切痕とよばれる。

肺の表面には、四角形あるいは六角形をした大きさ0.6~2.5ミリメートルほどの小区がみられる。これらは小葉間結合組織によってくぎられたもので、成人の肺ではこの小葉間結合組織に塵埃(じんあい)や他の沈殿物などが沈着するため、暗青色または黒色の線として認められる。しかし、乳幼児の肺では、これらの物質が沈着しないため、毛細血管網によって紅色を呈している。肺の表面には、右肺では2条、左肺では1条の深い切れ込みがある。すなわち、右肺は下方に斜裂、上方に水平裂があり、これらによって右肺は上葉、中葉、下葉に区分される。左肺は1本の斜裂により上葉と下葉とに区分される。右肺は左肺よりも大きく、その容積比はおよそ右4、左3(右600グラム、1200ミリリットル、左500グラム、1000ミリリットル)となっている。また、左肺は右肺よりも細長いとされている。

[嶋井和世]

気管支と肺胞

気管は第5胸椎の高さで左右の気管支に分かれ、それぞれ肺門から肺に入るが、肺門のところで、右肺では右上葉・中葉・下葉気管支が分かれ、左肺では左上葉・下葉気管支が分かれる。葉気管支は、それぞれの葉内でさらに一定の分布区域に行く区気管支(区域気管支)に分かれ、さらに細気管支(径1ミリメートル以下)、呼吸細気管支へと分岐して細くなる。各葉内の区気管支は詳細に分岐番号が付されるほか、それが分布する肺区域にも名称と番号がつけられている。つまり、これらは肺の構成単位とみなされているわけである。したがって、外科的にも肺区域を単位として肺切除手術をすることができる。呼吸細気管支になると太さも0.5ミリメートルくらいとなり、ここからはいくつもに分かれた袋状の肺胞に到達する。呼吸細気管支から肺胞に入る通路を肺胞管とよぶ。結局、肺の実質は無数の肺胞によって充満しており、その数はおよそ3億ほどといわれる。

肺胞の大きさは径0.1~0.2ミリメートルで肺胞の壁は、肺胞上皮細胞によって構成されている。肺胞壁の周囲には肺胞毛細血管網が密に発達していて、この血管と肺胞上皮(厚さ0.3マイクロメートル以下)を通してガス交換が行われる。この肺胞の総表面積は50~60平方メートルといわれる。肺胞でのガス交換は酸素と二酸化炭素の分圧によって行われる。肺胞の表面には多量の弾性線維が存在するが、筋線維がないため、自ら伸縮する力をもたない。そこで、内外肋間筋(横紋筋)の活動によって胸郭の拡張・収縮がもたらされ(いわゆる呼吸運動)、肺胞内への空気の流通が行われる。肺の血管系では、呼吸機能に関係する肺動脈・肺静脈が分布する。栄養血管としては気管支動脈・気管支静脈が分布し、肺胞管あたりで両者の毛細血管が吻合(ふんごう)している。肺の神経は自律神経が支配しており、平滑筋の運動や腺(せん)分泌活動をつかさどっている。

肺の表面には光沢のある胸膜(いわゆる肋膜)が肺に密着している。この胸膜を臓側(ぞうそく)胸膜とよぶ。臓側胸膜は肺の全体を覆うと、肺門の肺根の部分で折り襟のように反転して壁側(へきそく)胸膜へと移行し、横隔膜上面と胸壁内面を覆う。臓側胸膜と壁側胸膜との間には閉じられた狭い空間があり、胸膜腔として内部に胸膜液を満たしている。この液によって、肺の呼吸運動の際、胸壁との摩擦が防がれる。胸膜腔は陰圧であるため、外気と通じると、いわゆる気胸となり、呼吸困難などをおこす。

[嶋井和世]

動物の肺

原則的には空気呼吸のための器官で、両生類以上の脊椎(せきつい)動物にみられ、ある種の魚類にもある。発生的には咽頭(いんとう)から派生した器官で、咽頭の腹壁正中線上に空気の入口があり、気管に続く。両生類では気管が短いが、多くの羊膜類では気管が長く、先が2本の気管支に分かれる。肺は左右1対ある。原始的な肺は単純な嚢(のう)状をなすにすぎないが、発達した肺では、そのひだが高くなり、さらに球状の肺胞という小胞が集団をつくり海綿状になって表面積を増している。肺胞の外側は、毛細血管が包み、血液と肺胞内の空気との間でガス交換が行われる。

魚類のうきぶくろは肺と相同器官であるが、消化管に対して背側に位置している。硬骨魚類全骨類のアミアのうきぶくろは一種の肺で、内面が胞状に隆起していてえらの補助器官となっている。同じ硬骨魚類でも腹側に膨出した、左右2室からなる肺には、多鰭(たき)類にみられる単純な嚢状のものと、肺魚類(プロトプテルス属、レピドシレン属)のようにひだの発達したものとがある。一般に肺は浮力調節にも役だつもので、ある種の両生類では肺は呼吸よりも浮力調節の作用がおもである。鳥類では肺そのものは小さいが、多数の気嚢がついていて体の比重を軽くする。哺乳(ほにゅう)類の肺は全体が大きく無数の肺胞からなっている。軟体動物有肺類の肺は、外套膜(がいとうまく)に包まれた外套腔(こう)で、肺嚢ともいう。脊椎動物の肺と同じく、呼吸器官および浮力調節器官として働いている。

[川島誠一郎]

普及版 字通 「肺」の読み・字形・画数・意味

肺

常用漢字 9画

(旧字)

8画

[字訓] こころ

[説文解字]

[字形] 形声

もとの字形は

に従い、

に従い、 (はい)声。〔説文〕四下に「金の

(はい)声。〔説文〕四下に「金の (臓)なり」という。〔釈名、釈形体〕に「

(臓)なり」という。〔釈名、釈形体〕に「 は勃(ぼつ)なり。其の氣の勃鬱(ぼつうつ)たるを言ふなり」とするが、

は勃(ぼつ)なり。其の氣の勃鬱(ぼつうつ)たるを言ふなり」とするが、 は草花が咲き出てゆれ動くさまをいう。肺は呼吸のはたらきによって盈縮(えいしゆく)するもので、国語でも「ふくふくし」という。

は草花が咲き出てゆれ動くさまをいう。肺は呼吸のはたらきによって盈縮(えいしゆく)するもので、国語でも「ふくふくし」という。[訓義]

1. はい。

2. こころ、肺腑。

[古辞書の訓]

〔和名抄〕

布久布久之(ふくふくし) 〔名義抄〕

布久布久之(ふくふくし) 〔名義抄〕 フクフクシ・キモ 〔

フクフクシ・キモ 〔 立〕

立〕 フクフクシ・ハラハル・タタク・ハイ

フクフクシ・ハラハル・タタク・ハイ[熟語]

肺懐▶・肺肝▶・肺石▶・肺脊▶・肺腸▶・肺腑▶・肺膜▶・肺癆▶

[下接語]

渇肺・肝肺・枯肺・祭肺・詩肺・愁肺・心肺

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

最新 地学事典 「肺」の解説

はい

肺

lung

陸上生活に適応した脊椎動物がもつ呼吸器官。板皮

執筆者:後藤 仁敏

出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「肺」の意味・わかりやすい解説

肺

はい

lung

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「肺」の意味・わかりやすい解説

肺【はい】

→関連項目呼吸器官

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

栄養・生化学辞典 「肺」の解説

肺

世界大百科事典(旧版)内の肺の言及

【体】より

…

[呼吸と循環]

体のなかで栄養素の代謝によって発生したエネルギーが消費される場合,酸素の供給を必要とし,その作用の結果,炭酸ガスが生じる。これらガスの効果的な交換は,呼吸器とくに肺と血液,さらに血液を肺から体のすみずみにまで循環させる循環器によってなされている。呼吸器の主役は左右の肺と,そのなかへ空気を送り込む気道,すなわち鼻腔,喉頭,および気管,気管支である。…

【呼吸】より

…18世紀にはフロギストン(燃素)説の誤りを経て,ラボアジエが燃焼での酸素の役割を確定する。呼吸も体内での酸化として位置づけられたが,熱をだす燃焼と同じことが体内でも起こると考えられたので,J.L.ラグランジュは,肺のみで燃焼が起これば肺は高熱になりすぎると論じた。ここからかえって,酸素は全身末梢組織に分配されるはずだとの正しい見通しが生まれた。…

※「肺」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...