精選版 日本国語大辞典 「詞花和歌集」の意味・読み・例文・類語

しかわかしゅうシクヮワカシフ【詞花和歌集】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「詞花和歌集」の意味・わかりやすい解説

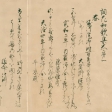

詞花和歌集

しかわかしゅう

平安朝第6番目の勅撰(ちょくせん)和歌集。10巻。崇徳院(すとくいん)の下命で、藤原顕輔(あきすけ)が撰進した。1144年(天養1)下命ののち7年を経て、51年(仁平1)に完成、院の意志でさらに7首を削って409首の第二次精撰本が完成。もっとも小規模な勅撰集である。顕輔の撰集は、前代歌人を重視し、冒険を避けたが、崇徳院はことに歌道に熱心で、当代の新風も摂取、撰集資料源にあてるべく「久安(きゅうあん)百首」を催すなどの意欲をみせていたため、集のできばえには不満を抱いたらしい。顕輔も新風に理解を示す幅広い歌人であったが、晴儀の勅撰集には、洗練された格調の高い叙情、清新で気品をたたえた優美な観照を尊んだため、集の基調はやや保守的な姿にまとまった。それでも古今風の機知の安易な継承にたつ諧謔(かいぎゃく)や、新奇な表現も散見され、集の品格を損ずることにもなっている。藤原俊成(しゅんぜい)、忠通(ただみち)、家成(いえなり)、教長(のりなが)ら、当代歌人の軽視や、古今尊重の不徹底に対する種々の論難も現れ、これに対抗して寂超の『後葉集』、藤原教長の『拾遺古今』が撰(えら)ばれた。

[近藤潤一]

『井上宗雄・片野達郎校注『詞花和歌集』(1970・笠間書院)』▽『松田武夫著『詞花集の研究』(1960・至文堂)』▽『『谷山茂著作集3 千載和歌集とその周辺』(1982・角川書店)』

改訂新版 世界大百科事典 「詞花和歌集」の意味・わかりやすい解説

詞花和歌集 (しかわかしゅう)

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「詞花和歌集」の意味・わかりやすい解説

詞花和歌集【しかわかしゅう】

→関連項目奥義抄|藤原清輔

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「詞花和歌集」の意味・わかりやすい解説

詞花和歌集

しかわかしゅう

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「詞花和歌集」の解説

詞花和歌集

しかわかしゅう

第6番目の勅撰集。藤原顕輔(あきすけ)撰。崇徳(すとく)上皇の下命。1151年(仁平元)頃の成立。「金葉集」と同じく10巻で,歌数は409首と勅撰集では最も少ない。曾禰好忠(そねのよしただ)・和泉式部・大江匡房(まさふさ)・源俊頼(としより)らが多く入集。「後拾遺集」期の歌を重視している。古来,玉石混交と評される。藤原教長(のりなが)「拾遺古今」(散逸),同為経(寂超)「後葉和歌集」は「詞花集」を批判した撰集。「新日本古典文学大系」所収。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「詞花和歌集」の解説

詞花和歌集

しかわかしゅう

1144年崇徳上皇の命により藤原顕輔 (あきすけ) が編纂,'51年ころ成立。10巻。『後撰和歌集』以後の歌約400首をおさめる。平淡で沈潜した歌風。三代集の伝統脱出への試みがみられる。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...