精選版 日本国語大辞典 「長沢蘆雪」の意味・読み・例文・類語

ながさわ‐ろせつ【長沢蘆雪】

改訂新版 世界大百科事典 「長沢蘆雪」の意味・わかりやすい解説

長沢蘆雪 (ながさわろせつ)

生没年:1754-99(宝暦4-寛政11)

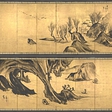

江戸中期,京都画壇に活躍した画家。名は政勝,または魚。氷計,引裾の字がある。蘆雪は号。淀藩士と伝えられる上杉和左衛門の子に生まれ,幼年期を淀で過ごす。20歳代後半には京都で円山応挙に師事し,頭角をあらわしていたと思われる。天明2年(1782)版《平安人物誌》はすでに蘆雪の名を載せ,画家として一家をなしていたらしく,源琦(げんき)と並んで応挙門下の俊英とうたわれた。1786年暮れから翌春に制作された壮年期を代表する,串本の無量寺の《虎図》,富田(とんだ)草堂寺の《岩上白猿図》など,南紀の寺院に障壁画がのこる。蘆雪は,写生を取りいれた平明で現実感に富む応挙の師風を墨守せず,大胆な構図と奇抜な着想の才気にあふれた奔放な画風をつくりあげた。大坂に客死し,門人の蘆州があとを継いだ。京都市上京区の回向院に一族の墓がある。

執筆者:鈴木 廣之

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「長沢蘆雪」の意味・わかりやすい解説

長沢蘆雪

ながさわろせつ

(1754―1799)

江戸中期の画家。丹波(たんば)国(京都府)篠山(ささやま)藩の家臣であったが、のち山城(やましろ)国(京都府)淀(よど)藩に仕えた。名は正勝(まさかつ)また魚(ぎょ)、字(あざな)は氷計(ひょうけい)、引裾(いんきょ)。于緝(うしゅう)、蘆雪と号した。円山応挙(まるやまおうきょ)に絵を学んで早くから個性的表現で頭角を現し、1786年(天明6)の冬以降は師にかわって南紀(和歌山県)の諸寺に絵筆を振るい、これが大きな転機となった。その後の代表作に正宗寺(豊橋市)の旧方丈障壁画や大乗寺(兵庫県)の障壁画、厳島(いつくしま)神社(広島県)の『山姥(やまんば)図』、『花鳥游魚(ゆうぎょ)図巻』、『海浜奇勝図』(ニューヨーク、メトロポリタン美術館)などがある。表現様式は実に多様で、応挙に学んだ精緻(せいち)で構成的な写生画の視点にたちながら、自らの豊かな生命感を奔放に表出した作家として評価が高い。

[玉蟲玲子]

『辻惟雄・山川武他著『水墨美術大系14 若冲・蕭白・蘆雪』(1973・講談社)』▽『辻惟雄著『奇想の系譜』(1970・美術出版社)』

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「長沢蘆雪」の意味・わかりやすい解説

長沢蘆雪

ながさわろせつ

[没]寛政11(1799).6.8. 大坂

江戸時代中期,円山派 (→円山四条派 ) の画家。名は政勝,魚。字は氷計,引裾 (いんきょ) 。号は于緝 (うしゅう) ,蘆雪。淀藩の武士上杉和左衛門の子で長沢氏を継ぐ。 10代で円山応挙に師事したらしく,20代には師の技法を継承した作品を描き,29歳の頃すでに京都で画家として名声を得た。 30歳頃から妙心寺と関係を結びその末寺に作品が現存。 40歳頃薬師寺で大量の襖絵を描き,そののち皆川淇園 (きえん) 主催の新書画展観に新奇な作品を何度も出品。 46歳のとき暗殺されたと伝える。主要作品は無量寺方丈襖絵『竜虎図』 (1786) ,『寒山拾得図』 (87,高山寺) ,薬師寺襖絵『岩浪群烏図』 (93頃) ,絵馬『山姥 (やまんば) 図』 (97,厳島神社) 。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「長沢蘆雪」の意味・わかりやすい解説

長沢蘆雪【ながさわろせつ】

→関連項目円山派

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「長沢蘆雪」の解説

長沢蘆雪 ながさわ-ろせつ

宝暦4年生まれ。長沢家の養子となる。円山応挙(まるやま-おうきょ)にまなぶが,個性のつよい作風と奇行のため破門されたという。襖(ふすま)絵が兵庫県の大乗寺,和歌山県の無量寺などにのこる。寛政11年6月8日死去。46歳。本姓は上杉。名は政勝,魚。字(あざな)は氷計(ひょうけい)。通称は主計。作品に「山姥(やまうば)図」「群猿図」など。

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...