内科学 第10版 「食事療法」の解説

食事療法(腎・尿路系の疾患の治療)

a.食事療法の基本と有効性

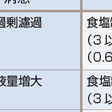

腎臓病の食事療法で着目すべき成分は,水分および食塩,カリウム,カルシウム,リンなどのミネラルと3大栄養素(炭水化物,脂質,蛋白質)である.腎・尿路系の疾患のうち,食事療法が必要な病態とそれに対する食事内容の要点は表11-1-21に示す通りである.これらの病態が複数併存している場合も多く,その場合には食事療法の内容も多岐にわたることになる.

腎臓病に対する食事療法の効果や有用性は,糸球体濾過量が60 mL/分以上のステージでは明らかとはいえない.しかし糸球体濾過量が30 mL/分以下で腎機能が低ければ低いほど,低食塩・低蛋白質の食事療法の有用性・有効性が高くなり,これにより透析療法への導入を著しく遅延できる.低食塩・低蛋白質の食事療法は腎不全保存療法の中心となる治療であり,薬物療法では発揮できない効果を示す.また維持透析患者では,食塩や水分,カリウム摂取のコントロール不良により直ちに生命の危険が出る事態になる.

b.食事療法各論

ⅰ)水分

尿の排泄障害がない場合には,水分は健常者と同様に自然の渇感にまかせて摂取するのでよい.強制的な水分摂取は必要がないばかりか,慢性腎臓病ではかえって進行を促進する危険性が指摘されている.浮腫が高度の患者や乏尿・無尿の腎不全患者あるいは維持透析患者では厳重な水分制限が必要である.汁物を含まない食事での食物中から摂取される水分は800~1000 mL/日であるので,ほぼ不感蒸泄量と等しい.したがって腎機能障害患者が排泄尿量をこえて飲料を摂取した場合には,体液量の増大をきたすこととなる.食塩制限が実施されていないと,細胞外液浸透圧調節の生理学的機構上から口渇が生じるので水分制限は不可能である.したがって,水分制限が必要な場合は食塩も同時に制限する.

ⅱ)食塩

糸球体疾患では食塩の過剰摂取により高血圧をきたしやすい.そして高血圧は既存の糸球体疾患の悪化を促進するという悪循環を招く.特に糸球体濾過量が低下した腎疾患に合併する降圧薬抵抗性の高血圧が,食塩制限により奏効するようになることが期待できる.また糸球体疾患での食塩の過剰摂取では,糸球体過剰濾過による尿蛋白量の増加をきたすこととなる.さらに,腎不全では食塩の排泄障害により体内に貯留すると細胞外液量の増加を招き,浮腫を生じる.こうして細胞外液量増大さらには循環血漿量増大が高度となると心不全・肺水腫となる.

このように,食塩制限は腎臓病患者の食事療法の基本となる事項であるが,とくに浮腫あるいは高血圧を伴う患者や維持透析患者では1日6 g未満の厳重な食塩制限が必要である.これは調味料などにより付加する食塩と,食品に含まれている食塩を合計した数値である.調理されてしまった食塩は,目で見えるものではなく,また患者一人一人の食塩の感じかたも異なる.さらに腎疾患患者では塩分味覚は健常者に比較し,劣っているので食塩管理が客観的にできるよう十分指導するべきである.

ⅲ)カリウム

血清カリウム濃度が7.0 mEq/L以上の高カリウム血症では不整脈の発症による急死の原因となるので厳重な注意が必要である.糸球体濾過量30 mL/分以下の腎不全では血清カリウム濃度の上昇をきたしやすい.とくに,アシデミアの存在やアンジオテンシン変換酵素阻害薬・同受容体拮抗薬の使用,抗アルドステロン薬の使用では高カリウム血症となる頻度が高い. 血清カリウム濃度が6.0 mEq/LL以上を示す患者では,1日量1500 mg以下のカリウム摂取制限が必要である.カリウムを含まない食品は油と精製された砂糖ぐらいで,ほとんどの食品に含まれている.低蛋白食事療法が実施されていれば,カリウム摂取量も同時に制限されている.このほか,一般的に生野菜や果物,海草,豆類,芋類などカリウム含有量の多い食品の摂取の制限を行う.また野菜,芋類などは大量の水で茹でるとカリウム含有量を20~30%減少させることができる.食品に含まれるカリウム量は食品成分表に示されているが,食事での摂取量を正確に把握することは食品含有量の誤差や,調理によるカリウムの減少もあり困難である.したがって,血清カリウム値が高い場合に食事内容を点検して原因を探索し指導する方法が実際的である.

ⅳ)蛋白質

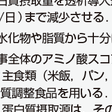

糸球体濾過量30 mL/分以下の腎不全に対する低蛋白食事療法では,尿毒症物質の産生・貯留を抑制して透析導入を阻止ないし遅延させることができることは古くから周知の事実であり,このことは最近の臨床研究のメタ解析の結果でも示されている. このような低蛋白食事療法の実施において,有効性を引き出してかつ栄養障害を防ぐには,表11-1-22に示すような要件をすべて満たすことが必要である.砂糖,油以外のほとんどの食品には蛋白質が含まれているので,通常の食品のみで蛋白質制限の食事療法を行おうとすると,どうしてもエネルギー不足となる.この点を解決するには,低蛋白質食品(無~低蛋白質含有量でありながら,エネルギー含有量の高い食品)を摂取する必要がある.これには低甘味ブドウ糖重合体製品,中鎖脂肪酸製品,でんぷん製品,蛋白質調整食品などがある.

低蛋白食事療法が有効かつ安全に行われるためには,高いレベルでの患者管理を行える優秀な技術と適切なシステムを医療者側が所有していることが必要であり,そこには綿密で高度な専門的臨床力が要求される.

ⅴ)エネルギー量

エネルギー摂取の不足が続くと,るいそう・低栄養となり,一方過剰では肥満をきたす.推定エネルギー必要量は,基礎代謝量×身体活動レベルとして求められる.慢性腎不全患者や血液透析患者の基礎代謝量および活動時消費エネルギー量は健常者と差はないとされているので,腎臓病患者の推定エネルギー必要量は健常人に準ずる【⇨3-1-1)-(1)】.エネルギー必要量は,年齢,性別,生活強度別に異なるが,大部分の患者が標準体重あたり25~35 kcal/kg/日の範囲である.

ⅵ)三大栄養素の配分

動脈硬化性疾患予防の観点より,腎臓病患者でも健常者と同様に脂質の%エネルギー摂取比率は20~25%とする.一方,蛋白質の%エネルギー摂取比率は制限の程度により5~12%程度となる.炭水化物の%エネルギー摂取比率は55~70%とする.

ⅶ)リン

腎不全で高リン血症を認める場合はリンの摂取制限が求められる.リン摂取量は蛋白質摂取量と密接な正の相関関係があるので,低蛋白食事療法が実施されていれば,リン摂取量も同時に制限される.このほか,乳製品やレバー,魚卵,しらす干し,ししゃも,丸干しなどの摂取ではリン摂取が多くなるので注意する.

ⅷ)カルシウム

腎臓病患者におけるカルシウムの摂取目標量は,一般健常者と同様に600mg/日とされている.食事でのカルシウムの摂取量を増加させようとすると,どうしても蛋白質摂取量も同時に増加するので,蛋白質制限が必要な患者ではカルシウムは薬剤などで補給する.[中尾俊之]

■文献

厚生労働省:日本人の食事摂取基準 2010年版,第一出版,東京,2009.

日本腎臓学会:腎疾患患者の妊娠―診療の手引き,東京医学社,東京,2007.日本腎臓学会:腎疾患患者の生活指導・食事療法に関するガイドライン,日腎会誌,39: 1-17, 1997.

日本腎臓学会:CKD診療ガイド2012,東京医学社,東京,2012.

出典 内科学 第10版内科学 第10版について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「食事療法」の意味・わかりやすい解説

食事療法

しょくじりょうほう

diet therapy

病人に適した一定の食品構成をもつ食事を与えて病気の経過をよくし、治療の目的を果たす療法をいう。食事療法の概念は宗教的・経験的なものから出発して実証的研究段階に入って体系づけられ、病態生理学や病態生化学の進歩に伴い医学としての病態栄養学の形をとるようになった。日本では、東京大学の佐々廉平(さっされんぺい)(1882―1979)がヨーロッパ留学の知識を用いて食事療法の先鞭(せんべん)をつけ、ついで慶応義塾大学の大森憲太(1889―1973)が医学部内に食養研究所を設けて食養学の講義を行い、先駆者となった。その後も一般に食事療法は軽視される傾向にあったが、疾患を生化学面から詳細に観察できるようになって、代謝の源泉となる食事の重要性が認識され、薬物療法や理学療法とも関連したたいせつな療法の一つとして位置づけられた。

食事療法は、まず医師が病人に適した食事の内容を指示する食事箋(せん)を作成し、これに基づいて栄養士が献立をつくり、病院や家庭で実施される。対象となる代表的疾患には、代謝異常の糖尿病をはじめ、高血圧および動脈硬化症、腎臓(じんぞう)病、肝臓および膵臓(すいぞう)疾患、胃腸病、痛風、心臓病、貧血、偏食、肥満などがあり、老年者に対する食事指導も含まれる。病人は種々の理由から食事をとらなかったり食べさせられないことも多く、病気によっては食事の量や質を制限する必要もある。したがって、病態をよく調べてその代謝異常に適した食事の内容を決めるとともに、食欲や嗜好(しこう)に適合した食事をつくる必要があり、しかも栄養学的にバランスのとれたものにしなければならない。これらは食事療法の基本とされる。なお、病人が食べ残したものもチェックする必要があり、ときには非経口的に栄養を補給することもある。

食事療法の内容は、不足した栄養素を補強するいわゆる栄養食と庇護(ひご)食に大別できる。栄養食は適量のエネルギーおよびタンパク質を含んでおり、積極的に栄養をよくして病気を治す目的をもつ。庇護食は解剖的あるいは機能的に障害された臓器などに安静を与えてその回復を待つものである。原則的には、庇護食を病気の急性期に与え、栄養食は回復期あるいは慢性期に与える。また、病人食は一般食と特別食に大別され、一般食はさらに流動食、粥(かゆ)食、常食に細分される。流動食には、重湯、スープ、飴湯(あめゆ)(水飴を湯に溶かしたもの)、牛乳、果汁、葛湯(くずゆ)などが用いられ、急性の消化器疾患、急性伝染病などの熱性疾患、外科手術後など消化吸収機能の衰えている場合や、脳卒中などによる嚥下(えんげ)障害のある場合に与えられる。粥食は三分粥、五分粥、七分粥、全粥に分けられ、流動食時の症状が軽快して食欲や消化吸収機能が回復してきた病人や口腔(こうくう)疾患などに対して与えられる。常食は回復期の病人に与えられる。また、特別食は直接治療効果を図るための食事で、一定の栄養素を制限したり多量に与えたりする。対象とする疾患によって糖尿病食、高血圧食、腎臓病食、痛風食などとよばれる。

食事療法は、病態生理の解明や薬物療法の進歩に伴ってずいぶん変わってきた。たとえば糖尿病の場合、かつては糖質をまったくとらせずに尿糖が出なければすこしずつ糖質を与え、どのくらいの糖に耐えられるか観察したり、カロリーはタンパク質よりおもに脂質からとるように指導していたが、糖尿病の代謝異常が解明された現在ではそんな食事療法はむしろ有害とされ、1日の総カロリーを決めてそれを糖質、タンパク質、脂質に配分するようになった。また肝臓病の場合も、かつては肝臓に負担をかけない庇護食とし、総カロリーの大半を糖質にしてタンパク質と脂質を制限し、少量ずつ回数を増やして与える方法をとってきたが、現在では慢性の肝障害には高タンパク、高カロリーが強調され、肝機能障害に応じてタンパク質とカロリーが決められるようになった。

[柳下徳雄]

『浅野誠一他編『食事療法事典』第5版(1980・同文書院)』▽『織田敏次他著『食事療法シリーズ1 食事療法の基礎知識』(1984・同文書院)』▽『芦川修弐・古畑公編著『やさしい食事療法入門――貧血から生活習慣病まで』(2002・調理栄養教育公社)』▽『中村丁次編著『栄養食事療法必携』第3版(2005・医歯薬出版)』▽『本田佳子編『臨床栄養学 食事療法の実習』第6版(2006・医歯薬出版)』▽『上田隆史・河村剛史・佐藤祐造編『臨床栄養学 病態・食事療法編』(2006・培風館)』

改訂新版 世界大百科事典 「食事療法」の意味・わかりやすい解説

食事(餌)療法 (しょくじりょうほう)

diet therapy

diet cure

病人に一定の食事を与え,それによって治療の目的を果たし,また病気の経過をよくするために行う療法。病人に与える食事を病人食といい,とくに治療を目的としたものを治療食という。食事療法を行うにあたっては,医師が食事箋を作成し,これに基づいて栄養士が献立をつくって,家庭や病院で実施される。食事療法全般については,(1)消化吸収が容易であること,(2)患者の嗜好に注意して調理し,あきがこないようにすること,(3)栄養素が不足しないように食品を選ぶこと,(4)病状によって,適切な量を配慮すること,(5)調理にあたってはとくに衛生に気をつけること,などの点に注意することがたいせつである。

食事療法は一般食事療法と特殊食事療法に大別される。

一般食事療法

栄養の維持,増進を図ることによって,間接的に治療に役立てる方法で,食事の種類は流動食,粥(かゆ)食,常食に大別される。流動食は,熱性疾患や急性消化器疾患で消化吸収力が弱まっているとき,脳卒中などで嚥下障害があるときなどの患者に与えられる。粥食は,流動食時の症状が軽快して,食欲や消化吸収の条件が回復した患者に,また常食は回復期の患者に与えられる。

特殊食事療法

一定の疾患に対して,特別の食事によって直接治療効果を図る方法。対象とする疾患によって,糖尿病食,高血圧食,腎臓病食などの名で呼ばれる。食事の内容は,対象とする疾患や,その重症度によって異なる。たとえば,糖尿病では総カロリー量の制限が中心になるのに対して,高血圧では食塩の制限,さらに腎不全では食塩とタンパク質の制限が基本となる。これらの特殊食事療法では,症状の程度に合わせて,総カロリー量,栄養素,塩分などの摂取量が細かく規定されていることが多い。

執筆者:佐藤 祥之

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「食事療法」の意味・わかりやすい解説

食事療法【しょくじりょうほう】

→関連項目ダイエット|大腸炎|痛風|糖尿病|動脈硬化|内科|ネフローゼ|マイノット|マーフィー

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

栄養・生化学辞典 「食事療法」の解説

食事療法

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...