カー効果 (カーこうか)

Kerr effect

電場,磁場が光に対する物質のふるまいに及ぼす効果で,イギリスのカーJohn Kerr(1824-1907)によって発見された。電気的カー効果と磁気的カー効果とがある。

電気的カー効果

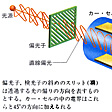

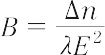

電場内におかれた透明な物質が複屈折を示す現象。1875年に発見された。ガラスのような等方性の物質でも電場内におかれると,光学軸が電場方向に平行な単軸性結晶のようにふるまい,複屈折性を示すようになる。物質に入射する前の,真空における光の波長をλとすると,異常光線の屈折率neと常光線の屈折率noの差ne-noは,電場をEとして(ne-no)=BλE2で表される。両光線には光路差が生ずるので,直線偏光を入射すると一般には楕円偏光が透過してくる。ここにBをカー定数という。この電気的カー効果は分子の分極が電場によって配向することに原因する効果で,異極性分子の分極率の研究に用いられる。直交した偏光子と検光子との間に精製したニトロベンゼンをおき,電極板によって光の進行方向と垂直に電場を加えられるようにしたものをカー・セルKerr cellという。ニトロベンゼンのカー効果の緩和時間が10⁻8秒程度ときわめて短く,電場がなくなると複屈折性も直ちに消失するので,これは電気的に操作のできる高速の光シャッターとして用いられる。なお,中心対称性のない結晶では,異常光線と常光線の屈折率の差が電場に比例して生ずる現象があり,これはポッケルス効果Pockels effectと呼ばれる。KDP(リン酸二水素カリウム)やADP(二水素リン酸アンモニウム)などの強誘電体や,反強誘電体の結晶でこの効果が大きい。

磁気的カー効果

磁気的複屈折に起因する現象の一つで,直線偏光が磁石で反射されるとき,反射光が楕円偏光になる現象をいう。1877年に見出された。

→複屈折

執筆者:三須 明

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

カー効果

かーこうか

Kerr effect

電磁場と物質の相互作用の一種で、J・カーにより1875年に発見された現象。電気効果と磁気効果があるが、一般には電気効果をさす。物質の屈折率が電界の作用でその2乗に比例して変化する二次電気光学効果をいう。ちなみに、電界(電場)に比例する一次電気光学効果はポッケルス効果とよばれ、中心対称性をもたない結晶においてのみ現れる。普通の物質でも電界の中に置かれると、構成分子に電気的モーメントが誘起され、それに原因となった電界が作用して、誘電率つまり屈折率が電界の2乗に比例して変化する。これがカー効果である。光の進行方向に対し電界が垂直にかけられていると、物質の屈折率は、光の電気ベクトルが電界に平行な偏光成分と垂直な偏光成分とで異なり、複屈折を生ずる。この現象は非常に急速におこるので、それを利用して高速光シャッターをつくることができる。これをカー・セルという。ニトロベンゼン、二硫化炭素のような物質を入れたセルを、直交させた偏光子と検光子の間に置き、セルにはこれらの偏光方向に対し角度45度の方向に電界を加える。電界がなければ、光は直交した偏光子を通り抜けることができないが、電界が加わると、その時間だけセルの中で複屈折がおこるので、偏光子でつくられた直線偏光の光は楕円(だえん)偏光となり、そのある部分は検光子を通り抜けることができる。これが光シャッターの原理である。なお、直線偏光を強力な磁石の磁極で反射させたとき、楕円偏光に変わる現象を磁気的カー効果という。

[尾中龍猛・伊藤雅英]

『服部利明著『非線形光学入門』(2009・裳華房)』

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

カー効果

カーコウカ

Kerr effect

電気複屈折ともいう.物体に電場を作用させたとき複屈折性が生じる現象.1880年,J. Kerrは定量的な実験により,電場の強さのあまり大きくない範囲では,カー効果による電気複屈折の大きさは電場の強さの2乗に比例することを見いだした.すなわち,

ここに,Δn(= n∥- n⊥)は電場と平行および垂直方向の屈折率の差,λは真空中の光の波長,Eは電場の強さで,Bはカー定数とよばれる(Bの値はニトロベンゼンなどの有極性液体で大きい).カー効果は近年,種々の生体高分子溶液,すなわち,核酸,繊維状タンパク質,さらに粒状タンパク質(血清アルブミン,リボヌクレアーゼ,リゾチーム)などについても測定され,これら分子の電場による配向からカー効果が生じることが知られた.したがって,電場を切ったときのカー効果の消滅過程が,配向した分子の回転ブラウン運動によるものとして,これら分子の回転拡散定数や分子半径を求めることができる.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

Sponserd by

カー効果【カーこうか】

英国の物理学者カーJohn Kerr〔1824-1907〕が発見した光学的現象。(1)電気的カー効果:等方性の物体を静電場内に置くと光学的異方性を生じ,光を入射すると複屈折を起こす現象(1875年)。(2)磁気的カー効果:直線偏光が強い磁極で反射されたとき楕円偏光になる現象(1877年)。

→関連項目光|光磁気ディスク

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by

カー効果

カーこうか

Kerr effect

(1) 等方性の物質でも,強い静電場の中に入れると,電場の方向を光軸とする単光軸体になる。これに光を当てると,単軸性結晶と同じように複屈折を起す。この現象を電気的カー効果という。 1875年 J.カーが発見した。ニトロベンゼン,ニトロトルエンはこの性質が著しい。この効果はカーセルに応用される。 (2) 強い磁石のよく磨かれた極の表面から直線偏光の光が反射するとき,楕円偏光になる現象を磁気的カー効果という。 77年同じくカーが見出した。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

出典 朝倉書店法則の辞典について 情報

Sponserd by

世界大百科事典(旧版)内のカー効果の言及

【記憶装置】より

…円盤面に垂直な方向に磁化する垂直磁気記録によって高密度記録を実現している。読出しにはレーザー光によるカー効果を利用する。1990年代後半に普及した。…

※「カー効果」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

Sponserd by