メロビング朝(読み)メロビングチョウ(その他表記)Die Merowinger[ドイツ]

精選版 日本国語大辞典 「メロビング朝」の意味・読み・例文・類語

メロビング‐ちょう‥テウ【メロビング朝】

改訂新版 世界大百科事典 「メロビング朝」の意味・わかりやすい解説

メロビング朝 (メロビングちょう)

Die Merowinger[ドイツ]

Mérovingiens[フランス]

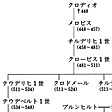

5世紀末から8世紀中期までのフランク王国の王朝。クロディオ,メロビスおよびヒルデリヒ(シルデリック)の3世代の小王の時代に,サリ系のフランクの一支族がマース,シェルデ両河間からソンム川河畔に,ローマの同盟者として進出した。5世紀後半,フランク諸部族はシュタム(部族国家)ではなく,ガロ・ロマン的都市をもとに小国家群を形成した。ヒルデリヒの子クロービスはローマ同盟者としての軍命令権を用いて,自家権力を強化し,同族の諸小王とソアソンのシアグリウスのローマ人国家を滅ぼし(486),カトリック改宗により,アクイタニア(アキテーヌ)への勢力伸張を決定づけ,戦略拠点パリを王都とし,ライン川からガロンヌ川までを支配した。そのあとを継いだ4人の息子たちは,同領域を,ライン,ロアール両河間のフランキアとアクイタニアとに分け,それらを平等分割相続した。その結果,フランキアには,ランス,オルレアン,ソアソンおよびパリを,それぞれ王都とする分国が成立し,この地域の分有こそが同朝の王の正統性のあかしとなり,またアクイタニアについては,オルレアン以外の諸分国が飛領として所有した。東ゴート王テオドリックの死(526)後,フランク王国は南下政策に転じ,ブルグント王国征服(532か533)と東ゴート王国からのプロバンス割譲により,西ゴート領セプティマニアを除く,ガリア全土を掌握した。ライン川以東でも,ランスの歴代の諸王がチューリンゲン,バイエルンおよびイタリア遠征を行い(531,539),さらにビザンティン遠征を計画するなど,ガリアの枠を超えた帝国政策を展開した。

ソアソン分国王クロタール1世(在位511-561)が兄弟諸王の死により,単独支配者となったが,彼の死が内乱の始まりであった(561)。相続の方法は前回と同じであるが,4人の相続者のうちカリベルトの死(567)後の3分国が以後定着する同朝の分国図となった。旧ランス分国を主体とする,ゲルマン勢力の強いアウストラシア(東分国,王都メッツ),セナトール(元老院)貴族などのローマ勢力が濃厚に残存する,旧オルレアン分国を核とするブルグント(王都シャロン・シュル・ソーヌ)および両勢力がほぼ伯仲する,旧ソアソンを中心とするネウストリア(西分国,王都パリ)の3分国がそれである。前回では,隣接して置かれた王都が,今回では各分国のほぼ中央部に移動しており,このことは各分国の分立的傾向の深まりを示している。とくに,東西分国の対立は,地中海沿岸所領および両聖都トゥール,ポアティエの領有争いと,東分国のブルンヒルデと西分国のラデグンデ両王妃の相克とに起因した。東分国では,王ジギベルト1世(在位561-575)が西分国側の手で謀殺されると(575),貴族勢力が台頭し,指導権を掌握した。しかし,ブルグント分国王グントラム(在位561-593)が兄弟諸王の死により,彼らの遺児の後見人となり,同朝の危機,すなわち東分国貴族が支援する,前王クロタール1世の庶子グンドバルドのクーデタを切り抜け(584),同時に貴族勢力の制圧にも成功した。グントラムは東分国王ヒルデベルト2世(在位575-595)および母后ブルンヒルデと,ヒルデベルト2世をみずからの相続人と定めるアンデロー協約を結び(587),ブルグントのローマ的基盤に立つ中央集権的政策を展開した。グントラムの死後,同協約に基づき成立したアウストラシア・ブルグント分国は西分国を圧倒したが,ヒルデベルト2世の死で(595),同分国は再び2人の子(テウデベルト2世とテウデリヒ2世)の間で東分国とブルグント分国とに分割される。祖母にあたるブルンヒルデが東分国でとった王権強化策は貴族の反発を招き,彼女はブルグントに逃れて,当地で前王グントラムの中央集権政策を踏襲した。所領をめぐる2人の孫テウデベルト2世とテウデリヒ2世との争いは東分国貴族の指導者,ピピン1世およびアルヌルフ(メッツの)と祖母との戦いでもあり,それはまたゲルマン的・ローマ的両政治理念の対決ともなった。西分国からクロタール2世(在位584-629)を招いて結集する東分国貴族の前に,彼女は敗北する(613)。クロタール2世の統一王権は,パリ勅令(614)が示すように,在地貴族からのグラーフ(伯)任命など,貴族権力への譲歩によって,安定した秩序をつくり出したが,それは王権による中央集権的なローマ的政治理念の終焉(しゆうえん)となった。

覇者の東分国貴族はクロタール2世にその子ダゴベルト1世(在位623-638)の下王権を承認させ,そのもとに,東部国境防衛を果たしながら,みずからの利益を追求した。クロタール2世の死で(629),彼らは統一支配権掌握の機会を得たが,みずからの内部分裂とメッツからパリへの遷都によって,宮廷指導権を西分国貴族に奪われた。ダゴベルト1世は東分国貴族を後見人とする同分国の下王権を設定し,同貴族の不満を押さえた。ダゴベルト1世の死で(638),父王との2代にわたる同朝の最盛期は終わり,アクイタニアにはトロサ大公権が成立し,東分国では,ピピン1世の子グリモアルドGrimoaldが宮宰職を通じて,実権を握った。グリモアルドは,東方政策の失敗による東分国の危機に乗じて,ダゴベルト2世を追放し,みずからの子ヒルデベルトを擁立するクーデタを敢行するが(656),この貴族による初の試みも同朝のジッペ(部族)を守護する勢力にはばまれ,ピピン家門は後退した。他方,ネウストリア・ブルグント分国では,クロタール3世(在位657-673)の母后バルチルデの摂政政権の下で,下級身分出身の宮宰エブロインが宮宰職を王と貴族との間の中間審級として位置づけ,両者を切り離すことによって,同職の権限強化を図った。この政策に抵抗する同分国貴族は東分国王ヒルデリヒ2世をもって,クーデタに成功するが,同王も王権強化策をとることによって,貴族の支持を失い,殺害された(675)。各分国内での貴族の権力闘争は泥沼化し,その間,東分国ではピピン2世が,またネウストリア・ブルグント分国ではエブロインがそれぞれ,再び台頭し,互いに覇を争ったが,後者が謀殺され(680),ピピン2世はその後継者ワラットと和睦した。王がもはや存在しない東分国では,ピピン2世が自立的な大公権を築いた。彼のワラットに対するテルトリーの戦での勝利(687)はピピンの家系すなわちカロリング家の覇権を決定づけ,ついに子ピピン3世のクーデタにより,メロビング朝はヒルデリヒ3世を最後に崩壊し(751か752),フランク王位はカロリング朝へと引き継がれる。

→カロリング朝 →フランク王国

執筆者:徳田 直宏

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「メロビング朝」の意味・わかりやすい解説

メロビング朝

めろびんぐちょう

Merowinger ドイツ語

Mérovingiens フランス語

フランク王国前半期の支配王朝。フランク人の一派サリ支族は、民族大移動期にライン川を越えトクサンドリアに進出した。当時フランク人は多くのパーグス(郡)に分かれ、それぞれ小王に支配されていたが、ブリュッセル付近にあったパーグス、デスパルグムの王クロディオClodioが勢力を振るい、メロビング朝の祖となった。その子が王朝名のもとになったメロビスMerovisである。その子チルデリヒ1世Childerich Ⅰのとき、すでにサリ支族の統一はかなり進んでいたらしい。481年、その後を継いだ子のクロービス1世は、サリ支族だけでなくリブアリ支族、カマビー支族をも併合してフランク王国を建て、ロアール川流域に残っていたローマ人の勢力を滅ぼし(486)、西ゴート王国やブルグント王国を討ち、アラマン人を征服、ガリア南部から南西ドイツにまで勢力を広げた。彼はカトリックに改宗して、ローマ教皇との提携を図った。しかし彼の死(511)後、王国は4子テウデリヒ1世、クロドメール、チルデベルト1世、およびクロタール1世の間で分割され、兄弟は対外的には協力して、ブルグント王国を滅ぼし、西ゴート王国をピレネー山脈のかなたへ駆逐し、バイエルン人、チューリンゲン人を服属させるなど領土を広げたが、分国相互間では内訌(ないこう)を繰り返した。その後クロタール1世によって統一されたが、彼の死(561)後はふたたび4人の子供に分割され、とくにアウストラシア分国王ジギベルト1世とノイストリア分国王チルペリヒ1世との対立は、全国的な内乱にまで発展し、チルペリヒの子クロタール2世によって再統一された(613)とはいえ、国内豪族層の勢力が著しく強化され、実権は豪族層の頭領である各分国の宮宰の手に握られた。とくに、アウストラシアの宮宰カロリング家の台頭が著しく、ピピン(中)のときには全フランク王国の宮宰職を掌握し、その子カール・マルテルはトゥール・ポアチエの戦い(732)で侵入してきたイスラム軍を破り、実質上フランク王国の支配者としての地位を確立した。こうした基盤のうえに、その子ピピン(小)はクーデターを敢行し、最後のメロビング国王チルデリヒ3世を廃し、カロリング朝を開いた(751)。

[平城照介]

百科事典マイペディア 「メロビング朝」の意味・わかりやすい解説

メロビング朝【メロビングちょう】

→関連項目宮宰|サン・ドニ修道院|鷹狩

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「メロビング朝」の意味・わかりやすい解説

メロビング朝

メロビングちょう

Merowinger; Mérovingiens

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...