日本大百科全書(ニッポニカ) 「アメーバ運動」の意味・わかりやすい解説

アメーバ運動

あめーばうんどう

amoeboid movement

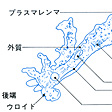

仮足形成を伴う細胞の変形運動。細胞体の移動と捕食に役だち、原生動物のアメーバでもっとも典型的なものがみられるほか、多くの動物と、ある種の植物が示す。アメーバ類、変形菌類の変形体、白血球などの遊走細胞では仮足を底質に付着させて細胞体の移動運動を行うが、有孔虫類、放射偽足類、脊椎(せきつい)動物の細網内皮系のマクロファージなどでは遊離性の仮足を伸縮・屈曲させて摂餌(せつじ)に役だてるだけである。高等な生物の組織を構成する細胞は通常アメーバ運動を示さないが、組織培養下、胚(はい)発生時、また癌(がん)化によりこの種の運動を示す。仮足の数・形は細胞の種類により変異し、これに伴い運動の様式もさまざまであるが、アメーバ類についてよく研究されている。アメーバでは、プラスマレンマとよぶ薄い外皮の内側にゲル状の透明外質、顆粒(かりゅう)外質があり、これらに包まれてゾル状の内質がある。内質は絶えず前方に流動し、仮足先端に達するとゲル化して顆粒外質に取り込まれる。細胞後端では外質がゾル化して内質を補充する。前記の内質の流動と、プラスマレンマの底質との粘着・遊離の結果として細胞体の移動がおこる。内質の流動の機構には諸説があり、まだ解明されていないが、エネルギー源としてATP(アデノシン三リン酸)、制御因子としてカルシウムイオンを必要とするアクチン―ミオシン系の収縮・弛緩(しかん)の関与が示唆されている。なおタイヨウチュウの有軸仮足には微小管があり、仮足の生滅への関与が示唆されている。

[馬場昭次]

改訂新版 世界大百科事典 「アメーバ運動」の意味・わかりやすい解説

アメーバ運動 (アメーバうんどう)

amoeboid movement

動物の細胞運動はアメーバ運動,繊毛運動と筋肉運動に大別される。アメーバ運動とは自由生活あるいは寄生しているアメーバにみられるような,細胞が形を変えながら動いて歩きまわる運動であり,われわれの体の中で一部の白血球(マクロファージなど)や癌細胞などもこの運動によって動く。細胞質の流動を伴い,仮足の腹面を歩く面上にしっかり接着させて進む。細胞膜の内側には外肉質ゲルがあって外形を保ち,その内部を内質ゾルが流動している。ゾルが細胞の前端部に達すると左右に分かれて外質ゲルに,また後部の外質ゲルは内質ゾルに変化する。このゾル⇄ゲル転換が繰り返し起こって細胞は動くのである。しかし水中に浮かんでいるアメーバの体内でも細胞質の噴水状流動が見られるから流動そのものは必ずしも対象面に対する接着を必要としない。流動が起きるためにはATP,マグネシウム,カルシウムが必要であり,そのことは筋肉における場合と同様にグリセリンに浸したアメーバの実験で証明されている。

執筆者:武田 文和

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「アメーバ運動」の意味・わかりやすい解説

アメーバ運動【アメーバうんどう】

→関連項目仮足|原形質流動|食作用

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「アメーバ運動」の意味・わかりやすい解説

アメーバ運動

アメーバうんどう

amoeboid movement

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内のアメーバ運動の言及

【原形質流動】より

…このような現象を原形質流動とよんでいるが,狭義には細胞の外形が変わらない場合に限ってこの語を用いる。細胞の形を変化させて進むアメーバにも,やはり原形質流動がみられるが,アメーバ運動の場合には流動する原形質ゾルが先端部域でゲルに転換するという現象を伴うので一般にはこれに含めない。すべての細胞の内部では原形質は流動しているが,その動きの速さがシャジクモの場合の50μm/s,アメーバの場合の10~30μm/sなどに比べてはるかに遅く,肉眼では動きを確認できないだけのことである。…

【食細胞】より

…白血球やその他の遊走細胞は組織細胞と異なり,身体の中を独立してかけ回る。体液に乗って動いたり,組織の上をはって動くのであるが,このような運動型をアメーバ運動とよぶ。アメーバ運動を行う細胞は,アメーバであれ,白血球細胞であれ体外から固形物を餌としてとりこんで生きているので,食細胞と呼ばれ,この餌をとりこむ作用を食細胞運動とよぶ。…

※「アメーバ運動」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

目次 飼養文化 北アメリカ 北方ユーラシア偶蹄目シカ科の哺乳類。北アメリカでは野生種はカリブーcaribouと呼ばれる。角が雄だけでなく雌にもふつうある。体長130~220cm,尾長7~20cm,...