精選版 日本国語大辞典 「クーロンの法則」の意味・読み・例文・類語

クーロン の 法則(ほうそく)

改訂新版 世界大百科事典 「クーロンの法則」の意味・わかりやすい解説

クーロンの法則 (クーロンのほうそく)

Coulomb's law

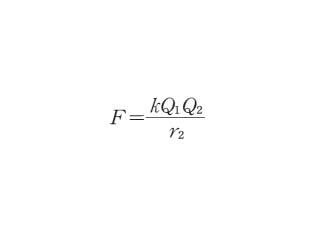

(1)静電気力の基礎法則 同符号の二つの電荷は斥力を及ぼし合い,反対符号の電荷は引力を及ぼし合う。電荷が静止している場合には,この力の大きさFは二つの電荷の間の距離rの2乗に逆比例し,それぞれの電気量q1およびq2に比例する。式で書けば,kを比例定数として, と表される。これをクーロンの法則と呼び,静電気力のことをクーロン力ともいう。1785年C.A.deクーロンが発見したことからこの名があるが,彼以前にもJ.プリーストリー(1767),H.キャベンディシュ(1772)によって見いだされていた。電気量,距離,力の単位にそれぞれC,m,Nを用いるときは,比例定数kの値はk≒9×109である。クーロンの法則は電磁気学の基礎法則の一つで,マクロの世界からミクロの世界までの広い領域で成り立つことが確かめられている。素粒子論では,Fがr2に逆比例することは,光子が質量をもたないことから説明される。

と表される。これをクーロンの法則と呼び,静電気力のことをクーロン力ともいう。1785年C.A.deクーロンが発見したことからこの名があるが,彼以前にもJ.プリーストリー(1767),H.キャベンディシュ(1772)によって見いだされていた。電気量,距離,力の単位にそれぞれC,m,Nを用いるときは,比例定数kの値はk≒9×109である。クーロンの法則は電磁気学の基礎法則の一つで,マクロの世界からミクロの世界までの広い領域で成り立つことが確かめられている。素粒子論では,Fがr2に逆比例することは,光子が質量をもたないことから説明される。

(2)磁気力のクーロンの法則 磁石の間に働く力を磁極(磁荷)間の力に基づくとみなすと,磁極間の磁気力も静電気力の場合と同様に距離の2乗に逆比例する。この事実もクーロンが発見した。原子物理学の観点からみれば,磁石の構成要素は磁気双極子であり,双極子間の力は電流間の力から導かれる。磁極は単に便宜上の概念であり現実には存在しない。そのため磁気力のクーロンの法則は,現象論的な法則とみなされている。しかし電磁気学の体系自身は磁極が単独で存在できる形になっているし,宇宙に単独の磁極が存在する可能性もないわけではない。その意味では磁気力のクーロンの法則は,電気力の場合と同じ資格の基礎法則といえる。

(3)摩擦に関するクーロンの法則

→摩擦

執筆者:加藤 正昭

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「クーロンの法則」の意味・わかりやすい解説

クーロンの法則

くーろんのほうそく

Coulomb's law

電荷と電荷との間に働く電気力の大きさ・向きに関する法則。1785年クーロンによってみいだされた。二つの点電荷の間に働く電気力は、それらを結ぶ線上に働き、その向きは同種の電荷間では反発力、異種の電荷間では引力となる。力の大きさは、電荷間の距離の2乗に反比例する。数式的には

と表される。この力をクーロン力とよぶ。この法則は、電荷と電荷とが直接に力を及ぼし合う遠隔作用論の立場の表現になっている。電荷が力を受けるのは電荷の周囲の電界(電場)であるという近接作用論的な立場では、この法則は、電荷の周囲にどんな電界が発生するかという形に書き直される。それがガウスの定理である。電界の中に一つの閉曲面をとったとき、その閉曲面を内側から外側へ貫く全電束数は、その閉曲面で囲まれる全電荷量に等しい。

[山口重雄]

百科事典マイペディア 「クーロンの法則」の意味・わかりやすい解説

クーロンの法則【クーロンのほうそく】

→関連項目引力|磁気量|静電気|静電単位系|静電誘導|力(物理)|電気

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

法則の辞典 「クーロンの法則」の解説

クーロンの法則【Coulomb's law】

で与えられる.

SI単位系に従うと,Q1,Q2 はそれぞれの電荷(クーロン単位),r は相互距離(m),k は(1/4πε)に等しい.ε は誘電率である.

クーロンの法則【Coulomb's rule】

「クーロンの土圧公式」のページをご覧ください。

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「クーロンの法則」の意味・わかりやすい解説

クーロンの法則

クーロンのほうそく

Coulomb's law

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内のクーロンの法則の言及

【摩擦】より

…(1)摩擦力は接触面に垂直に加えられる力に比例し,物体間の見かけの接触面積とは無関係である,(2)動摩擦力はすべり速度には無関係である,(3)一般に静摩擦力は動摩擦力より大きい。このうち(1)と(2)は,1669年にフランスのアモントンGuillaume Amontons(1663‐1705)が発表し,その後C.クーロンが確認したことから,アモントンの法則またはクーロンの法則と呼ばれている。前述した力学の説明にも(1)を用いたが,これらはもともと潤滑を行っていない面の摩擦について得られた経験則で,つねに厳密に成立するというものではない。…

※「クーロンの法則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...