接触している二つの物体が相対的にすべりやころがり運動をするとき,あるいはしようとするときに,その接触面においてこれらの相対運動を妨げる方向の力が生ずる現象。この力を摩擦力というが,摩擦力を摩擦と略称することもある。運動がすべりの場合をすべり摩擦,ころがりの場合をころがり摩擦と呼び,単に摩擦といえばふつうは前者を指す。摩擦によって,力学的エネルギーが熱エネルギーに変換されるため,同様の変換が固体内部で行われる現象を内部摩擦というが,本項で述べる摩擦とは別の現象である。

摩擦は力学的エネルギーの損失をもたらすので,軸受や歯車などの機械要素をはじめ,接触面では摩擦の小さいほうが望ましいのがふつうであり,そのために潤滑が行われることが多い。しかし自動車のタイヤ,鉄道の車輪,あるいは摩擦伝動装置など,摩擦によって駆動力を得ているものもあり,ブレーキは摩擦によって力学的エネルギーを熱に変換することを目的とした装置である。身近な例でも,敷居やちょうつがいなど低摩擦の必要なものがある半面,靴と地面との間に摩擦がなければ歩けないし,繊維間の摩擦がなくなれば衣服はたちまちばらばらになってしまうだろう。

摩擦の力学

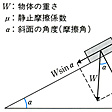

物体が接触面に垂直な力Pを受けて接触している場合を考える。まずすべり摩擦の場合(図1-a)には,接触面に平行な力Fを加えても,Fが小さいときには物体はすべり出さない。これは接触面に摩擦力F′が現れて,Fとつりあうためである。この力F′を静摩擦力または静止摩擦力という。静摩擦力には上限があって,fsPより大きくはなれない。このfsを静摩擦係数という。FがfsPより大きくなると物体はすべり始めるが,すべっているときにもF′=fkPなる摩擦力が働く。これを動摩擦力といい,fkを動摩擦係数という。図1-bに斜面におけるすべり摩擦を示しておく。

次にころがり摩擦を考える。図1-cのように,物体が球,円筒あるいはそれに近い形をしている場合,それに接触面に平行な力Fを加えると,すべり摩擦の静摩擦力F′が存在するために,物体はころがり運動を始める。このとき接触部には,F″=frPなるころがり摩擦力が働き,frをころがり摩擦係数という。通常F″はF′よりずっと小さい。

物体がすべりまたはころがり運動をしている場合の摩擦を運動摩擦ともいい,摩擦係数をf,すべりまたはころがりの速度をVとして,単位時間当りfPVに等しい力学的エネルギーが熱エネルギーに変換され,摩擦熱を発生する。

摩擦の法則

すべり摩擦の法則としては,次の三つが知られている。(1)摩擦力は接触面に垂直に加えられる力に比例し,物体間の見かけの接触面積とは無関係である,(2)動摩擦力はすべり速度には無関係である,(3)一般に静摩擦力は動摩擦力より大きい。このうち(1)と(2)は,1669年にフランスのアモントンGuillaume Amontons(1663-1705)が発表し,その後C.クーロンが確認したことから,アモントンの法則またはクーロンの法則と呼ばれている。前述した力学の説明にも(1)を用いたが,これらはもともと潤滑を行っていない面の摩擦について得られた経験則で,つねに厳密に成立するというものではない。

ころがり摩擦の場合には,摩擦力は垂直力にほぼ比例するが,ころがる物体の直径の-0.4乗から-1.7乗に比例するという測定例がある。ころがり速度の影響も無視できない。

摩擦の機構

実在する固体の表面には細かな凹凸があるのがふつうである。古くは摩擦の原因が,このような凹凸のかみあいに求められた。その要因もまったくないわけではないが,現在金属やプラスチックなど工業材料のすべり摩擦について,もっとも一般的な機構と考えられているのは,固体間の凝着とせん断である。固体の表面どうしを押し付けると,前述したように表面には細かな凹凸があるため,固体は見かけの表面全体で接触するわけではなく,実際の接触は図2のように限られた部分のみで起こる。そのような接触部を真実接触点といい,その面積を真実接触面積と呼ぶ。真実接触点1個の大きさは表面の状態によってさまざまであるが,大ざっぱな見当として,機械の摩擦面では0.01mm2以下の小さなものが多い。真実接触点は表面に垂直な力Pによるその付近の塑性流動によって生ずるのが一般で,いま固体の塑性流動を起こす圧力をpmとすると,真実接触面積Aは近似的にP/pmで表される。鋼の例をとるとpmは数百kgf/mm2であるから,Pが100kgfの場合を考えても真実接触面積は数分の1mm2にしかならない。真実接触点においては,二つの表面の原子あるいは分子が,それぞれの固体内部における原子間,分子間の距離と同程度まで近づくので,その間の相互作用によって凝着を生じ,界面が強度をもつようになる。接触した2面をすべらせるためには,このようにして強度をもった真実接触点を次々にせん断しなければならず,それに必要な力が摩擦力になる。いま界面のせん断強度を単位面積当りSとすると,摩擦力FはASに等しい。摩擦係数fはF/Pであるから,上述したA=P/pmなる関係を用いると,f=S/pmとなる。すなわち接触する2物体の界面の強度と塑性流動を起こす圧力との比で表され,前述したクーロンの法則に一つの説明が与えられたことになる。なお,異なった物質間の摩擦においては,pmは軟らかいほうの値をとる。またSは摩擦する物質の性質のほか,表面に存在する異物質の膜,潤滑状態などによって影響をうける。

一方,ころがり摩擦の機構には,すべり摩擦と同様な固体間の凝着のほかに,表面の微小な凹凸を上下する際のポテンシャル損失,接触部の変形に伴う内部摩擦,塑性変形に要するエネルギー,接触部に生ずるわずかなすべりなどが関与している。

摩擦係数

摩擦係数は表面状態のわずかな違いによって変化するため,同じ物質に関する測定値にもばらつきが大きい。以下には目安としての概略値を示す。

(1)清浄面の摩擦 金属は表面エネルギーの高い物質なので,空気中におかれた金属面は酸化膜や種々の汚れでおおわれているのがふつうである。高真空中などでそれらの膜を取り除いた表面では,摩擦がきわめて高くなり,銅と銅を摩擦した場合の例では,150近くまでの値が報告されている。このような値は前述した機構だけでは説明できないが,清浄面では強い凝着が起こり,真実接触点を形成する際の塑性流動に摩擦力自体も関与して,P/pmで与えられるよりも大きな接触点ができるためと説明されている。

(2)乾燥摩擦 空気中における見かけ上潤滑を行っていない場合の摩擦を便宜上乾燥摩擦と呼んでいる。もっとも摩擦係数の小さい物質として知られているのは四フッ化エチレン樹脂(PTFE)で,0.04程度の値が得られる。PTFEをはじめ,黒鉛や二硫化モリブデンなどの固体潤滑剤を配合した自己潤滑性複合材料の摩擦係数は,0.04~0.5程度である。金属の乾燥摩擦における摩擦係数の値はもう少し高く,だいたい0.4~1.2の範囲にある。

(3)境界摩擦 固体面を潤滑剤の吸着膜や潤滑剤との反応膜でおおった状態では,金属の摩擦係数としては0.1~0.3程度の値が一応の目安になるが,条件による変化が大きい。

(4)流体摩擦 軸受などで,固体面間に数μmから100μm程度の薄い流体潤滑膜を介在させた流体潤滑状態における摩擦係数は,乾燥摩擦や境界摩擦に比べてずっと小さいのが特徴である。流体として潤滑油を用いた場合には,ふつう10⁻3程度であって,気体を用いた場合には10⁻6~10⁻7の値が得られている。

(5)ころがり摩擦 金属のころがり摩擦係数の値は,10⁻3~10⁻5程度である。ころがり摩擦に対しては,潤滑はあまり効果をもたない。

→潤滑

執筆者:木村 好次