目次 物理学における力の定義 古典力学 における力 電磁気学 における力 量子力学的な力 力と場 日本民俗における〈力〉 一般に,自己,他者,他物に対して作用を及ぼす可能性の総称。作用者と被作用者とがともに個人もしくは社会であり,その作用が人間的価値をめぐる意志的な性格をもち,しかも制度を伴って発揮される場合は〈権力〉と呼ばれる。その不当性が強調されるとき〈暴力〉ともなる。〈能力〉〈学力〉〈戦力〉あるいは〈魔力〉や〈神通力(じんづうりき)〉なども力の一種であるが,最も抽象的に理論化されているのは,自然学の領域における力の概念であろう。

近代物理学のなかで力がどのように扱われるかは後述の部分を参照していただきたいが,ここではそうした概念が成立するための基盤となる歴史的・哲学的な問題について振り返っておく。自然現象における力として注目すべき最初の理論的発想は,擬人主義的な〈愛(引力)〉と〈憎(斥力)〉であろう。ギリシア では古くエンペドクレスが,物質混成における支配原理としてこの2力を立て,プラトン は相異なるものどうしの間の引力を,アリストテレス は逆に相似るものどうしの間の引力を措定している。古代中国でも《周易参同契》など錬金(丹)術文献に同様の着想が登場することからもわかるように,こうした物質どうしの選択的な〈親和性〉もしくは〈親和力(引力)〉という概念は,その逆も含めて,錬金術的な自然学の中で永く生き続ける。ヨーロッパ のルネサンス期以降,新プラトン主義 やヘルメス思想 に受け継がれたこの概念は,物質間の選択的な作用の説明に欠かせないものとなり,ニュートンも〈sociability 〉という語でこの概念を利用している。ジョフロアÉtienne François Geoffroy(1672-1731)は〈親和力表Table des differents rapports〉を作って(1718),そうした関係を具体化した。〈rapport〉はラテン語の〈affinis (親和力)〉の訳語として使われた。その後ベリマンTorbern Olof Bergman(1735-84)がさらに一般化した表を作り,ニュートン的万有引力をも包括する体系を考えたが,ゲーテはそれに刺激されて《親和力》(1809)を書いた。

このように物質,もしくは自然物に内蔵される力という概念は,より大きな文脈において,基本的には西欧ではプラトン主義 の伝統に属するものであり,自然を動的に変化・展開せしめる原動力が自然物そのものに帰属する,という考え方に基づく。そうした自然力は,必ずしもつねに表現型をとるわけではなく,むしろ潜在力として〈隠れてoccult〉いる。ルネサンス期の新プラトン主義に由来する錬金術的,占星術的,魔術的自然観は,デカルトを除く〈近代科学者〉といわれる人々にも多かれ少なかれ共有されたが,ケプラー からニュートンにいたる〈万有引力〉の着想の系譜もその伝統に属するし,さらに,ゲーテ以降のドイツ・ロマン主義や,自然哲学のなかに登場する〈力Kraft 〉という概念も,同じ流れにある。この〈Kraft〉が,表現型としては多様であれ,自然の事物のなかにつねに一定に保たれる〈エネルギー〉という科学的概念の原型でもある。こうした考え方の最も徹底した形は〈力動説〉もしくは〈力本説〉(英語ではdynamism)と呼ばれる哲学上の主張になる。R.J.ボスコビチ に代表されるこの立場は,物質を二義的なものとして,自然の根元的な実体を力と考え,原子もまたそうした力の場としてとらえるものである。カントにも同様の着想を認めることができ,19世紀後半の電磁場や,最も現代的な素粒子論における素粒子の抽象空間への還元への先駆ともいえるものとなった。

一方これに反し,力を物質に本質的に内在するものとは認めず,むしろ物質を動かす(あるいは運動を変化させる)他からの働きと考える立場がある。近代的文脈のなかで最も典型となるのは,デカルトのそれであるが,アリストテレス以来,ギリシア,イスラム,中世ヨーロッパを支配した運動論は,おおむねこの範疇(はんちゆう )に属する。アリストテレスは,地上での運動は,自然落下運動を除くと強制運動としてとらえたが,それは,本来運動原理をもたない物体が他の作用者から力を受けとって強制的に運動させられる,という考えに基づいていた。このとき力は,運動の原因である。慣性運動のように,一見作用力が働いていないようにみえる運動にも強制的運動力は働いているのであって,それは,フィロポノス の〈非物体的asōmatosな運動力〉,イスラムの〈マイルmayl〉,そして14世紀以降のヨーロッパの〈インペトゥスimpetus〉などの概念に結実している。

ガリレイは慣性運動を〈力の働かない〉運動としてとらえることに成功し,デカルトはそれを〈等速直線運動〉として定義したが,デカルトにおいては,運動と物質とは,神が創造に当たって同等の資格で措定したものであり,したがって,運動はいかなる場合にも減少したり消滅したりすることはない,という立場をとった。それゆえデカルトにあっては,創造の際に与えられた物質および運動の2本立てによる機械論が構想されることになる。このとき力の概念は後景に退いている。デカルト派 にとってはニュートンの〈万有引力〉(つまりすべての自然物が本質的に所有する力)も含めて,物質の内在力は〈隠れたoccult〉性質として批判されるべきものとなる。デカルトの力は,物体が運動することによって現れる二次的な概念である。彼はそれを物体の速さと大きさの積として定義し〈運動の力vis motus〉と呼んだ。ライプニッツ は,あらためてそうした力を〈活力vis viva〉と呼んで,質量と速さの2乗との積で定義し,デカルトを批判した(ウィス・ウィウァ論争 )。現在の古典力学では,物体に外から与えられ,運動の変化(加速度)を生じさせる原因を力として定義するため,ある意味ではデカルトの態度,つまり,物質およびその運動状態から力を構成しようとする発想が最も徹底されている,と考えることができる。ちなみに,古典力学はニュートンの運動法則から成るが,既述のようにニュートンはむしろ力を物質に内在するものと考えるという点で,古典力学的ではないといえよう。

さらに,力の伝達という問題がある。ニュートンの万有引力は〈遠隔作用〉であるが,遠隔的な作用が〈隠れたoccult〉性質のものだという批判はデカルト派が提起した。例えば新プラトン主義では,大宇宙(マクロコスモス )と小宇宙(ミクロコスモス )の対応,そのなかでの〈流出emanatio〉を使っての占星術的支配力(逆に小宇宙たる人間の側からみれば,それは〈流入influentia〉すなわち〈影響力〉ということになる)が受け入れられており,それらは〈隠れたoccult〉ものであったからである。しかし,そうした力の存在への信頼は,人間や生物に特有とされる生命力の転化でもある〈念力〉などと並んで,今日でさえ一つの知識領域を構成する。そうしたもののなかから力に関する新しい学問的概念が将来生まれないとはかぎらない。村上 陽一郎

物理学における力の定義 例えば〈重い物を持ちあげるには大きな力が要る〉などのように,われわれが日常生活において力という言葉を使うときには,物を支え動かすときの腕の筋肉の緊張感を力と結びつけて認識している。力の概念はもともとこのような感覚から生まれてきたものだが,物理学ではもう少し抽象的に,物体の運動状態を変化させる原因または作用として力を考える。最もなじみの深い力としては地球上の物体に働いてこれを落下させようとする重力がある。実際,実用的な力の単位として1kgの物体に働く重力の大きさ1kgf(1キログラム重 )が普通に用いられている。しかし重力は厳密にいうと地球上の異なった場所では異なった大きさをとるので,やかましくいうとある基準の場所での重力を用いねばならない。

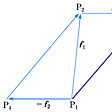

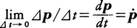

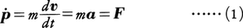

物理学での力forceの定義は普通ニュートンの運動方程式 を用いて次のようになされる。すなわち力というのは平行四辺形の合成則にしたがうベクトル量であって,物体の運動量p v m は物体の(慣性)質量,v t の間にp p p F a dv dt は加速度である。慣性質量m はもともとこの式(またはこれと作用反作用の法則を組み合わせて)定義されるもので,物体に働く重力によって導入された重力質量の単位1kgをそのまま慣性質量の基準として選んでよいことがわかっている(重力質量と慣性質量の等価性)。したがって自由落下の問題にあてはめると,(1)はガリレイが実験的に確かめたといわれる,物体は自由落下に際し,どんな物体でもその重さによらず同じ加速度g=9.8m/s2 (重力の加速度)で落下することを表していることになる。力の単位としては(1)にしたがい,1kgの物体に働いてこれに1m/s2 の加速度を生じさせる力1Nを用いる。1kgf=9.8Nである。(1)は物体がつりあいにある(p v m =0とみなされる場合)は,働く力のベクトル和が0でなければならないという静力学の法則も含んでいる。もっとも,大きさをもった物体(剛体)に働く力については,どこにでも平行移動できるという単に数学的な意味のベクトルとしてではなく,作用点(力の働く場所)をもったベクトルとして考えねばならない。

歴史的にはニュートン以前にすでに運動量を物体について保存される固有の量とし,外からの力がこれを変化させる原因となるというデカルト一派の考え方があった。一方これに対し,運動エネルギーT =1/2mv 2 を物体がもつ固有の〈活力〉とするライプニッツらの考えもあって,両派の間に論争が行われた。現在の理解では後者を変化させるものは,実は外から働いている力のする仕事にほかならない。T の変化率dT /dt は力F エネルギー

古典力学における力 ニュートンの運動方程式が成り立つのはどんな座標系でもよいというわけではなく,慣性の法則の成り立つ慣性座標系 に限られる。力の働いていない静止した物体でも,運動,例えば回転している観測者からみれば回転しているようにみえる。このとき力については観測者がたとえどんな運動をしていようと力が働いていないということに変りはない。つまり運動は相対的だが,力のほうは本来筋肉の感覚からきているもので絶対的なものだから,見方によって変わるものではないと考える。したがって運動する(厳密には加速運動する)座標系での記述をやはり(1)の形に書き表そうとすると,たとえ力が働いていずF 遠心力 ,地球上で運動する物体に働くコリオリの力 などはこの例である。

古典力学に現れる力で最も重要なのは,すべて質量をもつ物体に働く万有引力であろう。地上の物体に働く重力も天体に働く引力も同一のものとして運動形態の多様性が統一的に理解できることを示したのはニュートンの偉大な功績である。

その他日常経験する力としては,受身の力としての,面からの垂直抗力,振子の糸の張力などがある。これらは運動が一定の曲面や曲線上で行われるという束縛条件から決まるので束縛力とも呼ばれる。これらは運動の軌跡がわかっているので,運動がわかればそれから(1)を通じて逆に決められてくる力といってもよい。このような力はいわば不定であって,運動に応じて異なった値をとる。このことは,原子のレベルにまでさかのぼると,このような力のもとになっている原子間の力が短距離力であって,少し離れるとほとんど0になり,接近すると急激に大きくなってどんな値でもとりうるというような事情によるのであろう。力学の問題であってもこの種の力を仮定しなければ解けないことがあり,例えば弾性変形,ないしは弾性力を考えずに机の四本脚に配分される力を決めることはできない。摩擦力も重要な力であるが,その生ずる機構はそれほど簡単ではない。二つの表面の凹凸のかみ合いが原因とする説と,両方の凸部の押し合いに伴っておきる凝着が原因と考える説とが永く対立してきたが,現在では,摩擦 は凝着を主因とし,それに表面の凹凸が大きな影響を及ぼして生ずる現象だと考えられている。

このほか古典力学ではばねの力(弾性力)も重要である。このばねの力,先にあげた万有引力,重力などは力学的エネルギーの保存則を成り立たせる保存力 として位置エネルギー(ポテンシャルエネルギー )をもつ。すなわちこれら保存力の働いている所で物体を移動させると,力がその際する仕事は,そのときの位置エネルギーの減り高に等しくなる。いいかえれば保存力の場合,仕事は初めと終りの物体の位置だけで決まり,途中の経路や移動のさせ方にはよらない。

電磁気学における力 電磁気学における力としてすぐ頭に浮かぶのは電荷q ,q ′の間に働くクーロン力 であろう。これは万有引力と同様,電荷q ,q ′の積に比例し,かつこれらの間の距離の2乗に逆比例し,電荷を結ぶ線に沿って電荷が異符号なら引き合う向きに,同符号であれば反発する向きに働く。クーロン 力は見方をかえて,一方の電荷,例えばq ′がそのまわりに電場をつくり,他方の電荷q はその位置における電場E q E q が磁場(磁束密度B v ローレンツ力 でv B ベクトル積 を用いてq v B 遠隔作用 と考えるより磁場を通じての近接作用と考えるべきである。

量子力学的な力 非相対論的量子力学の世界で電子や原子核の運動を支配しているのはこれらの間のクーロン力である。(万有引力はこの場合クーロン力に比べてけた違いに小さいことがわかっている)。これらの粒子から成る系(原子,分子,固体など)の定常的な運動を定めるのはシュレーディンガー方程式 とパウリの原理であり,系の基底状態では全エネルギーの量子力学的期待値が最も低くなる。例えば水素分子においてそれぞれの水素原子から供給された二つの電子は,おのおのの原子核(陽子)の正電荷をできるだけ遮へいすると同時に,お互いのクーロン反発力を小さくし,しかも運動エネルギーの損失が少なくなるよう二つの核の中間の領域でお互いに避け合いながら運動する。その結果,分子全体としてのエネルギーがばらばらの2原子のときより低い結合状態が実現する。これが化学結合 である。このときの結合エネルギーをクーロンエネルギー から生ずる部分とそれ以外の部分にわけると,交換エネルギーと呼ばれる後者のほうがはるかに大きく,それが結合エネルギーの大部分を占めている。交換エネルギー,またはこれを力に解釈しなおした交換力 はきわめて量子力学的な力で,古典物理学に類推の対象を見つけることができない。これがいわゆる化学結合,とくに共有結合の力である。このような共有結合の力で結合している典型的な固体結晶がダイヤモンド,シリコン,ゲルマニウムなどである。金属の凝集力あるいは凝集エネルギーも水素分子の場合と似たような量子力学的起源をもっている。

このほか有機分子結晶とか不活性ガスの結晶の場合には中性分子・原子などの間に働くファン・デル・ワールス力が結合の力となっている。これは二つの分子(原子)がお互いに相手の分子を瞬間的に分極させ,その分極どうしの間に働く静電的引力が原因となって生ずる力である。この場合やイオン結晶のように,構成イオンの正負の電荷による結合力の場合は,いずれもクーロン力が結合の主役を演じているので古典的に理解しやすい。一般に原子間の力,とくに化学結合力に対してはベクトルの合成則が必ずしも成り立たず,3体力あるいはもっと一般に多体力というような概念が必要になってくる。しかし初めにも述べたように,これらの力の原因となっている大本は,とにかく電子や原子核の間のクーロン力である。われわれはその下での体系の量子力学的状態の全エネルギーと,構成原子・分子のエネルギーの和との差として結合エネルギーを求め,これをそれらの間に働いている力のポテンシャルエネルギーとみなしているのだから,そのような力が平行四辺形の合成則をみたすとすると,そのほうがむしろ不思議に思われる。

力と場 上に述べたように19世紀前半までは電磁力も万有引力同様遠隔作用と考え,その立場でこれを記述しようとする試みがあった。例えば電流要素間の力を与えるアンペールの法則などはその代表的なものの一つである。しかし,現在では,電荷や電流(運動する荷電粒子)が受ける力はすべて近接作用的にその存在する場所での電磁場から及ぼされるものと考えねばならないことがはっきりしてきている。一般相対性理論によれば,万有引力でさえやはり重力の場を通じて働くものと理解されねばならない。近接作用,すなわち場の考えでは,例えば電荷が運動すれば磁場をつくり,また逆に電磁場から力を受ける。このことを電荷と場の間に相互作用があると表現する。このような立場では力はエネルギーの表式中に電荷と場の相互作用のエネルギーの形で入ってくることになる。例えば電荷q がポテンシャルφ(r q φ(r A q v A

素粒子とそれに付随した場およびそれらの間の相互作用の形を調べ理解することは現在の物理学の究極的な目的の一つであろう。この意味で現在知られている力(または相互作用)は4種類ある。万有引力,電磁力のほかに,レプトンに働く弱い力(弱い相互作用),クォークに働く強い力(強い相互作用)がそれである。このうち電磁力と弱い相互作用はワインバーグ=サラムの理論 で統一的に説明されるようになった。したがってこれらと強い相互作用,さらには万有引力との統一が今後の問題として残されている。相互作用 →場 田辺 行人

日本民俗における〈力〉 日本には人の力は神仏に祈願して与えられ,とくに選ばれた家筋 によって,代々子孫に伝えられるという古い信仰があった(力の筋)。とくに女性に伝わると,他の家にいってしまうと信じられていた。力には腕力と膂力(りよりよく),眼力と脚力,聴力と嗅覚力など物理的な力と,念力,超能力のような霊力とがあるが,前者が比較的男性のほうに集中的に現れるのに対し,後者は女性のほうに多い傾向がみられる。一方,力の根源は,米に秘められているという信仰もある。力飯(ちからい)とか力餅(ちからもち)が知られるが,島根県浜田市付近では,元旦に炊いた米の飯を山の形に盛って飾り,力飯様として拝んだりした。産婦に,出産後すぐ10粒から15粒ほどの米粒を嚙ませると元気がでるという言い伝えが各地にみられ,これを力米(ちからごめ)と呼んでいる。力持は,大男に多いが,小男とかかよわき女性にもある。小男は知力にたけており,たんなる物理的な力より勝るとされている。また女性が思いがけない大力を発揮したと語られるのは,霊力が使われたことを示唆している。力石 (ちからいし) →力者 (りきしゃ)宮田 登

〈リョク〉

〈リョク〉 〈リキ〉

〈リキ〉 〈ちから(ぢから)〉「小力・底力・

〈ちから(ぢから)〉「小力・底力・

と,働いている力Fの間に,

と,働いている力Fの間に,

の力なり」として、力を筋肉の力と解するが、力はすきの象形、耒(すき)は力(すき)をもつ形である。加・嘉・靜(静)はみな力(すき)を清める儀礼をいう。

の力なり」として、力を筋肉の力と解するが、力はすきの象形、耒(すき)は力(すき)をもつ形である。加・嘉・靜(静)はみな力(すき)を清める儀礼をいう。 の卜文は、すきを踏む形に、昔(せき)声を加えた字。〔書、盤庚上〕に「穡(しよく)に力(つと)む」、金文の〔叔夷

の卜文は、すきを踏む形に、昔(せき)声を加えた字。〔書、盤庚上〕に「穡(しよく)に力(つと)む」、金文の〔叔夷 (しゆくいはく)〕に「靈力あること虎の

(しゆくいはく)〕に「靈力あること虎の (ごと)し」とあり、農耕はことに力を要することであった。

(ごと)し」とあり、農耕はことに力を要することであった。 (勉)・勠・動・劣・勞(労)・加・

(勉)・勠・動・劣・勞(労)・加・ (勇)・飭など三十九字と、〔新附〕に勢・勘など四字、〔玉

(勇)・飭など三十九字と、〔新附〕に勢・勘など四字、〔玉 〕にはすべて八十四字を属する。勳の初形は

〕にはすべて八十四字を属する。勳の初形は (爵)に従って軍功の意、

(爵)に従って軍功の意、 ・

・ ・

・ など八字を収める。肋(ろく)は脅(あばら)の骨、

など八字を収める。肋(ろく)は脅(あばら)の骨、 k、

k、 (めとぎ)を指にさして数えることで、細長いものを指にはさみもつ意。

(めとぎ)を指にさして数えることで、細長いものを指にはさみもつ意。