翻訳|Sanskrit

精選版 日本国語大辞典 「サンスクリット」の意味・読み・例文・類語

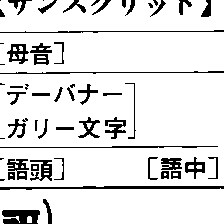

サンスクリット

- 〘 名詞 〙 ( [英語] Sanskrit [梵語] saṃskṛta から ) インド‐ヨーロッパ語族インド‐イラン語派に属する古代のインド‐アーリア語。言語名称であるサンスクリットの意味「完成された、洗練された」は、前五世紀以降の中期インド‐アーリア諸語の総称であるプラークリットの意味「粗野な」に対する。言語的には、古代の聖典ベーダに使用されたベーダ‐サンスクリットと前四世紀頃の大文法家パーニニによって規範文法が規定されて以降固定化した古典サンスクリットに二分される。狭義には後者を指す。古典サンスクリットはインドの伝統学芸の分野で現代まで重要な役割を果たした。また、現代インド諸語における新しい学術科学用語などの語彙の供給源にもなっている。現在のインドでは、他の現代主要諸語と並んで公用語の地位を与えられている。梵語。

改訂新版 世界大百科事典 「サンスクリット」の意味・わかりやすい解説

サンスクリット

Sanskrit

中期インド語の総称であるプラークリット語prākṛta(〈自然の,民衆の〉)に対するsaṃskṛta,すなわち〈完成された〉雅語の意。日本では梵語ともいう。インド・ヨーロッパ語族の中のインド語派を形成し,その豊富な資料は古代ギリシア語と並んでこの語族の設定と比較言語学の成立に大きな役割を果たした。

歴史

サンスクリットの古層であるベーダ語は,隣接するイラン語派に属するアベスター文献の言語に非常に近く,またこの両派の話し手は自らアーリヤ人と称していたから,彼らはかつて一つの語派をなしていたと推定される。そこでインド語派の言語をインド・アーリヤ語Indo-Aryanともいう。この用語は,やはりインド大陸で話される,非インド・ヨーロッパ系のドラビダ諸語などとの区別にも有効である。この言語の担い手は,インダス文明が栄えていた前2000年代の前半に,おそらくこの文明を破壊して北西部からインドに徐々に侵入し,そこでベーダの祭式と文学を発展させた。彼らに征服された色が黒く鼻の低い先住民は,のちにシュードラと呼ばれ,バラモン(僧侶),クシャトリヤ(王侯),バイシャ(庶民)の下の奴隷階級となった。ベーダ語の話し手の痕跡は,前14世紀ころの小アジアの文献にも認められる。ヒッタイト帝国に滅ぼされたミタンニ王国の王の名の多くは,Artatama(=サンスクリットṛtatama-〈最も誠実な〉)をはじめサンスクリットで解釈される。またこの両国の王が交わした条約の文書の中にみられる誓いの神の名にも,ミトラ,バルナ,インドラ,ナーサティアのように,ベーダ神話で活躍する神の名が登場する。さらにはミタンニ王国のキックリという人がヒッタイト語で書いた馬の調教の書の中にも,サンスクリットの数詞やvartana-〈周り,廻り〉のような語が調教の専門語として用いられている。これらは明らかに,ミタンニ王国の上層部にインド・アーリヤ系の人たちがいたことを示唆している。

《リグ・ベーダ》に始まる膨大な量の文献をもつベーダ語は,バラモン階級に属する僧侶たちの記憶による伝承によって現代にまで正確に伝えられ,紀元前1000年を上回るインド・ヨーロッパ語の貴重な資料となっている。

ベーダ語の話し手はパンジャーブ地方から徐々に東部のガンガー(ガンジス)川の地域に,そして南部へと広がっていったが,当時の口語を直接伝える文献はない。しかしその間に,典型的な屈折語として複雑な格変化と動詞の曲用をもつこの言語も,その組織にいろいろな変化を経験した。我々はその全貌を,前5~前4世紀のインド北西部の人,パーニニのまとめた文法によって知ることができる。この文法の組織は西欧の文法とはまったく異なり,スートラと呼ばれる簡潔なスタイルで書かれ,特殊な専門用語を縦横に駆使した,8章の4000近い規則から成るものである。音論よりも形態論に中心がおかれ,また格の用法など統語論もふくまれている。この文法はそれまでの長い伝統を集大成すると同時に,いわゆる古典サンスクリット(古典梵語)Classical Sanskritを確立し,文語としてこれを固定する結果となった。そしてそれ以後のサンスクリット文学は,この文法家の定めた規定に反する形を使うことを嫌い,サンスクリットは完全に口語層から離れてしまった。その運命は,中世ヨーロッパにおけるラテン語のそれに似ている。

古典サンスクリットの構造

子音組織は特徴的で,k-kh-g-ghという無声・有声の閉鎖音とその帯気音の4系列を,kのほかc[ ],ṭ,t,pの各系列についてもっている。無声と有声の閉鎖音k-gと無声の帯気音khの3系列をもつ言語はギリシア語などインド・ヨーロッパ語の中にもいくつかみられるが,有声の帯気音ghをもつ言語は他にはない。この調音は近代インド・アーリヤ語にも維持されている。またṭのように表記されるそり舌音の存在はインド・ヨーロッパ語の中でも珍しいが,これは非インド・アーリヤ語をふくめたインド全域の言語の特徴となっている。もう一つの特徴はs,ṣ,ś[ʃ]の3種のsの区別である。2種の区別はしばしばみられる現象だが,3種のそれは少ない。ちなみにパーリ語では1種に統合されている。なおベーダ語では古くはrとlの区別がなく,rしかもたない。イラン語もこれと同じ傾向を示しているが,古典期になるとlをもつ形が多くあらわれてくる。これは一つの方言差と考えられる。

],ṭ,t,pの各系列についてもっている。無声と有声の閉鎖音k-gと無声の帯気音khの3系列をもつ言語はギリシア語などインド・ヨーロッパ語の中にもいくつかみられるが,有声の帯気音ghをもつ言語は他にはない。この調音は近代インド・アーリヤ語にも維持されている。またṭのように表記されるそり舌音の存在はインド・ヨーロッパ語の中でも珍しいが,これは非インド・アーリヤ語をふくめたインド全域の言語の特徴となっている。もう一つの特徴はs,ṣ,ś[ʃ]の3種のsの区別である。2種の区別はしばしばみられる現象だが,3種のそれは少ない。ちなみにパーリ語では1種に統合されている。なおベーダ語では古くはrとlの区別がなく,rしかもたない。イラン語もこれと同じ傾向を示しているが,古典期になるとlをもつ形が多くあらわれてくる。これは一つの方言差と考えられる。

形態論をみると,名詞・動詞とも屈折に富み,ギリシア語と並んで複雑な語形変化を示している。名詞,形容詞は性が男・女・中の3性,数は単・複のほかに1対のものをあらわす両数をもつ。格は主・対・属・与格のほかに,具体的な関係を示す具格(…とともに,…をもって),奪格(…から,…によって),処格(…において)の3格と,ほかに呼びかけに用いる呼格(多くは主格と同形)と,全部で8格をもっている。しかしかなり早くから与格と属格は用法の上で接近している。動詞は名詞と同じ三つの数と三つの人称をもち,態は能動と中動の区別を基本とする。この区別は,動作が他者に及ぶか(能動),行為者自らにのみ関係しているか(中動)にかかっている。ほかに受動があるが,これは二次的に語幹を形成して用いられる。しかし古典期には能動・中動の区別の意識はうすれ,動詞によっていずれか一方を選ぶか,双方をもっていても実際にその選択の基準は韻律などによることが多い。動詞の時制は現在と未完了(語幹は同じで語尾が異なる。例:bhavati〈彼は…である〉,未完了abhavat),アオリスト(無限定過去。abhūt),完了babhūvaのほか,二次的に未来形bhaviṣyatiもつくられる。未完了,アオリスト,完了の過去時制の機能的な区別は文法家によって説明されているが,古典期にはあまり問題にならない。法として重要なものは,直説法以外に命令と願望の二つである。接続法はベーダ語にあったが,古典期には消滅した。

サンスクリットは統語論上に特異な点をもっている。それは定動詞を用いない名詞文の発達である。例えば,sa grāmaṃ gataḥ〈彼は村に行った〉というとき,gataḥは〈行く〉という動詞の完了形の分詞(英語ならgone)であり,形容詞と同じ格変化をする一種の名詞である。ここで定動詞を用いることも差しつかえないが,好んで分詞が使われる。この傾向が上述の過去時制の動詞形の機能の衰退にいっそう拍車をかけたことは否めない。この名詞文と並んで,これを助長する合成語(複合語)の多用があげられる。例えばtri〈3〉+loka-〈世界〉>triloka-〈三界(さんがい)〉,dīrgha〈長い〉+bāhu-〈腕〉>dīrghabāhu-〈長い腕をもつ(人)〉,jalada〈雲〉(<jala〈水〉+da-〈あたえる〉)+śyāma-〈黒い〉>jaladaśyāma-〈雲のように黒い〉のように,かなり自由に合成が行われる。この名詞文と合成語の愛好は文の簡潔さの要求に基づくもので,文語的な技巧であり,口語の流れをひくプラークリット(語)では定動詞の使用はすたれてはいない。

日本語とサンスクリット

サンスクリットと日本語の間には,古来中国を通じて非常に深い関係がある。まず五十音図だが,その成立には悉曇(しつたん)学の影響を無視することはできない。また漢訳仏典を介して翻訳,または原形のまま多くの語彙が日本語に入っている。例えば〈瓦〉(kapāla〈(祭式などに用いる)皿〉),〈奈落〉(naraka〈地獄〉),〈塔婆(とうば)〉(stūpa〈塔〉),〈檀那(だんな)〉(dāna〈贈物,布施〉。本来はこれにpati〈主〉がついた合成語dānapati),〈刹那(せつな)〉(kṣaṇa〈瞬間〉),〈舎利(しやり)〉(śarīra〈身体〉)などは,そのままでサンスクリットの形が想像される借用語・外来語である。最近では〈ヨーガ〉(yoga〈苦行〉)などがその典型である。一度,中国語に訳されてから入ったものとしては,〈方便〉(upāya〈接近〉。仏の教えを凡人に〈接近〉して説く),〈大衆〉(mahāsaṃghika〈大衆部〉,小乗仏教の一派)などのほか〈乞食(こつじき)〉(piṇḍa〈団子〉+-pāta〈落下〉,食物が鉢などに落ちること)があり,さらには〈南無阿弥陀仏〉〈南無妙法蓮華経〉といった題目も,本来はサンスクリットに由来している。

執筆者:風間 喜代三

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「サンスクリット」の意味・わかりやすい解説

サンスクリット

→関連項目インド・ヨーロッパ語族|カーリダーサ|シカラ|死語|悉曇|シャクンタラー|ソーマデーバ|タイ語|タミル語|ダンディン|パーリ語|パンチャタントラ|ビマーナ|ヒンディー語|梵字|マラヤーラム語|レビ

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界の主要言語がわかる事典 「サンスクリット」の解説

サンスクリット【サンスクリット】

Sanskrit

山川 世界史小辞典 改訂新版 「サンスクリット」の解説

サンスクリット

saṃsk&rsubring;ta[サンスクリット],Sanskrit[英]梵語(ぼんご)

インド・ヨーロッパ語族に属する言語。前5~前4世紀頃の文法学者パーニニにより文章語として完成された(saṃsk&rsubring;ta)のでこう呼ばれる。ヴェーダ語を配慮しつつ,当時の北西インドのバラモンの話し言葉を範にとった。子音組織,名詞・動詞の語形変化に非常な複雑さを示す。初期仏教経典に用いられたパーリ語とジャイナ教の主要な著作の言語プラークリットを除き,バラモンを中心とする伝統的インドの文化活動のほとんどすべてはサンスクリットを手段とした。美文学や学問書などの作品では文法規範が遵守されたが,『マハーバーラタ』,プラーナなどではパーニニ文法からの逸脱もみられる。現代インド諸語への影響は語彙を中心に大きく,その傾向は増大している。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

世界大百科事典(旧版)内のサンスクリットの言及

【インド[国]】より

…農村部から都市部への人口移動はかなり多く,また都市部のなかでは人口10万人以上の大・中都市の膨張が目だっている。 主要な言語として憲法にあげられたのはアッサム語(アッサミー)Assamī,ベンガル語(ベンガリー),グジャラート語(グジャラーティー)Gujarātī,ヒンディー語,カンナダ語Kannada,カシミール語(カシミーリー)Kashmīrī,マラヤーラム語Malayālam,マラーティー語,オリヤー語Oriyā,パンジャーブ語(パンジャービー)Punjābī,サンスクリット語,シンド語(シンディー)Sindhī,タミル語,テルグ語,ウルドゥー語の15であったが,92年の改憲によってこれにコンカン語,マニプル語,ネパール語が加わった。カンナダ,マラヤーラム,タミル,テルグの4語がドラビダ系(ドラビダ語族)に属し,マニプル語はシナ・チベット系に,他はインド・アーリヤ系(インド・ヨーロッパ語族)に属している。…

【インド学】より

…インドロジーあるいはインディック・スタディーズIndic Studiesは,主として古代・中世のインド研究に用いられ,第2次大戦後,アメリカを中心に盛んになった近・現代インド研究に対してはインディアン・スタディーズIndian Studiesという語が用いられる場合があるが,明確な線は引き難い。 ヨーロッパ人がインドの文物に関してなんらかの知識をもつにいたったのは,紀元前数世紀にさかのぼり,17世紀にはサンスクリット(梵語)に精通したイエズス会の宣教師も現れるようになった。しかし真にインド学が成立したのは18世紀の後半で,イギリスのインド統治の直接の契機となったプラッシーの戦(1757)以後のことである。…

【パーニニ】より

…通常《パーニニ文典(文法)》の名で知られる《アシュターディヤーイーAṣṭādhyāyī(八章編)》の著者。彼はベーダ語(ベーダの時代に用いられていたサンスクリットの古語)の用例を顧慮しつつ,〈文法を学ばずして,正しい語法をわきまえた人士〉の言語使用に範を取り,その当時西北インドに〈話し言葉〉とされていたインド・アーリヤ語に規矩を与え,サンスクリットをインドの文章語,雅語,聖語として定着させた。8章のおのおのはそれぞれ4節に分かれ,全体は約4000のスートラ(経,短文)より成るが,各スートラは記憶の便を考慮して略符号を用いつつ,極度に圧縮された短い規則を含んでいる。…

※「サンスクリット」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...