翻訳|Japanese

精選版 日本国語大辞典 「日本語」の意味・読み・例文・類語

にほん‐ご【日本語】

- 〘 名詞 〙 日本国の国語。日本本土のほか、海外の日本人移住者の間で話される。系統については、アルタイ語系説、朝鮮語同系説、マライ‐ポリネシア語など南方の諸言語との同系説、その他があり、定説はない。同系であることが証明されているのは琉球語だけであるが、琉球語は日本語の一方言ともされる。音節の構造が比較的単純で音節の種類も多くなく、大部分開音節であること、いわゆる膠着語で、助辞(助詞・助動詞)が文の成立について果たす機能が大きいこと、敬語法が発達していること、一、二人称の代名詞の種類が多いこと、職業・年齢・性別などによる用語の違いが著しいことなどの特徴を持つ。日本語の語彙は和語(日本固有の語で、特に動詞・形容詞に多い)、漢語(中国語からはいった語および日本で漢字を組み合わせて作られた語)、外来語(漢語以外の、英・独・仏・伊・ポルトガル・オランダなどの言語からはいった語)の三種に分かれる。表記法は非常に複雑で、漢字、ひらがな、かたかななど、時にローマ字なども入り混じる。方言は、国土面積の割に違いが著しい。大きく東日本方言・西日本方言・九州方言の三つに分けられ、共通語は東日本方言の中の東京方言に基づいている。にっぽんご。

- [初出の実例]「陳一郎来向。五度渡二日本一人也。善知二日本語一」(出典:参天台五台山記(1072‐73)一)

改訂新版 世界大百科事典 「日本語」の意味・わかりやすい解説

日本語 (にほんご)

Japanese

日本語はユーラシア大陸の東の端に浮かぶ日本列島(北海道,本州,四国,九州などからなる〈本土列島〉と琉球列島)において,1億2000万の住民により話されている言語である。話し手の数の点からだけ言えば,世界における〈有力な言語〉の一つであると言うこともできるが,これらの島の中で,他民族の言語と境を接することがなく,ほぼ日本国の単一言語として使用されているので,日本語は主としてその分布のあり方の面で〈島国の言語〉という特殊性をもっている。国内での異種言語としては少数の朝鮮語を話す人々(約15万。ちなみに在日朝鮮人総数は約66万)がいるだけで,北方のアイヌ語はほとんど用いられなくなっている。国外においては北米や南米の移民のあいだで用いられているが,2世,3世と世代交替が進むにつれ現地言語への切換えが行われている。なお,第2次大戦前の植民地教育のなごりで,朝鮮,台湾,中国東北地区における一部の年齢層には日本語を理解できる者がいる。また,戦後日本の経済力が伸長するにつれてアメリカ,オーストラリア,アジア諸国などの間で,日本と日本語への関心がしだいにに高まってきていると言えよう。

現代日本語

以下,世界の他の諸言語との比較という観点も含みつつ,現代日本語の主だった特色につきまず略述したのち,さらに音声・音韻,文法等個々の面に即して,やや詳しくまたある部分は体系的な記述・説明を行う。

概説--日本語の特色

音声・音韻面

日本語では音節(拍)の構造が〈子音+母音〉を基調としているので,母音で終わる〈開音節〉の語が多い。このため,例えば英語のstrike[stráik]は1音節であるが,日本語は[str]のような子音連続や[k]のような子音で終わることを許さないので,strikeという英語を日本語の語彙の中に取り入れるためには,これらの子音の間や終りに母音ウ[ ]やオ[o]を添加してス・ト・ラ・イ・ク[s

]やオ[o]を添加してス・ト・ラ・イ・ク[s toraik

toraik ]と5拍に読み替えてしまう。また〈アオイ〉[aoi]のように母音を連結させた語も少なくない。

]と5拍に読み替えてしまう。また〈アオイ〉[aoi]のように母音を連結させた語も少なくない。

アクセントは高低2種を備えていて,どの拍も高か低いずれかのアクセントをもつ。例えば〈コトバ〉における点のついた文字の拍は高いアクセントで現れる。これらは日本語を取り巻く諸言語には見られない特徴である。

文法--形態面

日本語では名詞の後に種々の助詞を用いて動詞との関係が示される。例えば〈先生が生徒に日本語を教える〉においては,助詞〈が〉は主格で動詞〈教える〉の動作主を,助詞〈に〉は与格で〈教える〉相手を,助詞〈を〉は対格で〈教える〉内容を表している。また,例えば〈たべ・させ・られ・た〉では,動詞語幹〈たべ〉に使役〈させ〉,受身〈られ〉,完了〈た〉の語尾が次々と接合されている。つまり日本語は〈膠着(こうちやく)的〉性格(膠着語)をもっている。これらの特徴は,朝鮮語(例:na-n n〈私は〉 chɛ-g

n〈私は〉 chɛ-g l〈本を〉 ilg

l〈本を〉 ilg o〈読みます〉)やモンゴル語,トルコ語(例:oku-t-ul-dı〈よま・せ・られ・た〉)などアルタイ系言語(アルタイ諸語)と共通している。

o〈読みます〉)やモンゴル語,トルコ語(例:oku-t-ul-dı〈よま・せ・られ・た〉)などアルタイ系言語(アルタイ諸語)と共通している。

また日本語は複雑な敬語法にしばられていて,普通形〈たべる〉が尊敬形〈おたべになる〉のように形態的に変化する。こうした敬語法は朝鮮語に見られるだけである(例:等称mɔŋ-ne〈たべる〉,上称mɔk-s mnida〈おたべになる〉)。他にインドネシア語やタイ語,ベトナム語,ビルマ語のような東南アジアの諸語でも敬語は使用されているが,例えばタイ語の普通体はkin〈たべる〉であり,僧侶に対してはchǎn〈召し上がる〉を用いるといったように,原則的に別な単語が用意されている(なお,日本語でもこの場合の〈召し上がる〉といったような,別の単語が用意される場合もあるが,基本的には先にあげたような同一単語の形態的変化によっている)。こうした敬語法は東洋のモンスーン地帯に発達していて,朝鮮を除く大陸の諸言語には見られない現象である。

mnida〈おたべになる〉)。他にインドネシア語やタイ語,ベトナム語,ビルマ語のような東南アジアの諸語でも敬語は使用されているが,例えばタイ語の普通体はkin〈たべる〉であり,僧侶に対してはchǎn〈召し上がる〉を用いるといったように,原則的に別な単語が用意されている(なお,日本語でもこの場合の〈召し上がる〉といったような,別の単語が用意される場合もあるが,基本的には先にあげたような同一単語の形態的変化によっている)。こうした敬語法は東洋のモンスーン地帯に発達していて,朝鮮を除く大陸の諸言語には見られない現象である。

文法--統語面

いま主語subjectをS,目的語objectをO,動詞verbをVとして種々の言語の語順を示せば,例えばアラビア語は動詞が文頭に立つのでVSO型(例:taqru'u al-bintu kitāban.〈読んでいる・少女が・本を〉)とされ,また例えば英語や中国語のように動詞が主語と目的語の間にくるものはSVO型(例:the girl・is reading・a book.〈少女が・読んでいる・本を〉),そして日本語は動詞が文末にくるのでSOV型に属する。SOV型言語は,日本語,朝鮮語,モンゴル諸語,チュルク諸語,ツングース諸語のように,北ユーラシアから日本列島へと分布している。これに対しSVO型諸言語は,中国語,ベトナム語,タイ語,インドネシア語というように日本語の西側と南側をかこんでいる。

音声・音韻

発音

共通語としての現代日本語の発音について以下に記す。なお,調音の位置および発音器官,調音の方法,また母音,子音の分類等に関しては,〈音声学〉の項を参照されたい。

(1)母音 日本語には〈イエアオウ〉の五つの母音がある。これらを基本母音と比較すれば,〈イ〉は[i]よりもやや舌の位置が低い非円唇前舌高母音。〈エ〉は[e]よりもやや舌の位置が低い非円唇前舌中母音。〈ア〉は[a]よりも少し後方の非円唇低母音。〈オ〉は[o]よりも少し舌の位置が低い円唇後舌中母音。〈ウ〉は[ ]に属するが,やや前寄りで唇の丸めがない非円唇後舌高母音である。母音が連続する場合,〈愛〉[ai]のように,どちらの母音も固有の音価を保持しているので〈連母音〉と呼ばれる。この点英語のI[aı]〈私〉のように,舌が母音[a]の位置から母音[I]へ向かって移動する〈二重母音〉とは性質を異にする。

]に属するが,やや前寄りで唇の丸めがない非円唇後舌高母音である。母音が連続する場合,〈愛〉[ai]のように,どちらの母音も固有の音価を保持しているので〈連母音〉と呼ばれる。この点英語のI[aı]〈私〉のように,舌が母音[a]の位置から母音[I]へ向かって移動する〈二重母音〉とは性質を異にする。

(2)子音 子音では,まずカ行[ka ki k ke ko]の子音[k]は,後舌が盛り上がり軟口蓋に接するので無声軟口蓋閉鎖音。これに対応する有声音[ɡ]はガ行[ɡa ɡi ɡ

ke ko]の子音[k]は,後舌が盛り上がり軟口蓋に接するので無声軟口蓋閉鎖音。これに対応する有声音[ɡ]はガ行[ɡa ɡi ɡ ɡe ɡo]に現れる。なお,〈ガ〉の子音[ɡ]の構えで,軟口蓋の後部を下げ鼻から息を通せば軟口蓋鼻音の[ŋ]となる。この音は〈鼻濁音〉と呼ばれ,[ŋa ŋi ŋ

ɡe ɡo]に現れる。なお,〈ガ〉の子音[ɡ]の構えで,軟口蓋の後部を下げ鼻から息を通せば軟口蓋鼻音の[ŋ]となる。この音は〈鼻濁音〉と呼ばれ,[ŋa ŋi ŋ ŋe ŋo]の形で語中に用いられる。例えば〈学校〉[ɡakkoː]は〈小学校〉[ʃoːɡakkoː]となる。サ行の〈サスセソ〉[sa s

ŋe ŋo]の形で語中に用いられる。例えば〈学校〉[ɡakkoː]は〈小学校〉[ʃoːɡakkoː]となる。サ行の〈サスセソ〉[sa s se so]では舌先を歯茎に近づける無声の歯茎摩擦音[s]が,〈シ〉[ʃi]では舌の前面を歯茎後部に接近させる無声硬口蓋歯茎摩擦音[ʃ]が現れる。この有声音列ザ行は[dza dʒi dz

se so]では舌先を歯茎に近づける無声の歯茎摩擦音[s]が,〈シ〉[ʃi]では舌の前面を歯茎後部に接近させる無声硬口蓋歯茎摩擦音[ʃ]が現れる。この有声音列ザ行は[dza dʒi dz dze dzo]という形をとる。〈ザ〉の子音は,舌先が一度歯茎に触れ次にせばめを作るので,閉鎖音と破擦音が結合した歯茎破擦音[dz]となる。〈ジ〉の場合は,摩擦音を立てる部分が歯茎後部へとずれて硬口蓋歯茎破擦音[dʒ]を発する。タ行の〈タテト〉[ta te to]では舌先を歯茎につけた無声歯茎閉鎖音[t]を用いるが,〈ツ〉の子音については舌先が歯茎に接触してから離れるとき摩擦音を立てるので,無声歯茎破擦音[ts]となり,〈チ〉では舌の前部が歯茎に接してから歯茎後部でせばめを作る無声硬口蓋歯茎破擦音[

dze dzo]という形をとる。〈ザ〉の子音は,舌先が一度歯茎に触れ次にせばめを作るので,閉鎖音と破擦音が結合した歯茎破擦音[dz]となる。〈ジ〉の場合は,摩擦音を立てる部分が歯茎後部へとずれて硬口蓋歯茎破擦音[dʒ]を発する。タ行の〈タテト〉[ta te to]では舌先を歯茎につけた無声歯茎閉鎖音[t]を用いるが,〈ツ〉の子音については舌先が歯茎に接触してから離れるとき摩擦音を立てるので,無声歯茎破擦音[ts]となり,〈チ〉では舌の前部が歯茎に接してから歯茎後部でせばめを作る無声硬口蓋歯茎破擦音[ ]が発せられる。ダ行の〈ダデド〉[da de do]には有声歯茎閉鎖音[d]が用いられ,〈ヂ〉[dʒi]と〈ヅ〉[dz

]が発せられる。ダ行の〈ダデド〉[da de do]には有声歯茎閉鎖音[d]が用いられ,〈ヂ〉[dʒi]と〈ヅ〉[dz ]はザ行音の〈ジ〉と〈ズ〉に一致する。ナ行音の〈ナヌネノ〉[na n

]はザ行音の〈ジ〉と〈ズ〉に一致する。ナ行音の〈ナヌネノ〉[na n ne no]では,舌先を歯茎につけて鼻から息を出す歯茎鼻音[n]が現れる。ただし〈ニ〉[ɲi]においては,前舌が硬口蓋に接するので硬口蓋鼻音[ɲ]が聞かれる。ハ行[ha çi

ne no]では,舌先を歯茎につけて鼻から息を出す歯茎鼻音[n]が現れる。ただし〈ニ〉[ɲi]においては,前舌が硬口蓋に接するので硬口蓋鼻音[ɲ]が聞かれる。ハ行[ha çi

he ho]にあっては,声門の摩擦音[h]の外に,〈ヒ〉では前舌が硬口蓋へ盛り上がって近づき硬口蓋摩擦音[ç]を立て,〈フ〉では上下の唇が近づいて両唇摩擦音[

he ho]にあっては,声門の摩擦音[h]の外に,〈ヒ〉では前舌が硬口蓋へ盛り上がって近づき硬口蓋摩擦音[ç]を立て,〈フ〉では上下の唇が近づいて両唇摩擦音[ ]を形成する。マ行[ma mi m

]を形成する。マ行[ma mi m me mo]は,両唇を閉じて鼻から息を出す両唇鼻音[m]を用いる。ヤ行[ja j

me mo]は,両唇を閉じて鼻から息を出す両唇鼻音[m]を用いる。ヤ行[ja j jo]では,前舌が硬口蓋に近づいてから次の母音へ移る摩擦の弱い硬口蓋音[j]が現れる。ラ行[ɾa ɾi ɾ

jo]では,前舌が硬口蓋に近づいてから次の母音へ移る摩擦の弱い硬口蓋音[j]が現れる。ラ行[ɾa ɾi ɾ ɾe ɾo]では,舌先の裏側が歯茎を1度こするようにはじく歯茎弾音[ɾ]が発せられる。ワ[wa]の子音は両唇を近づけてから[a]へ移る両唇半母音[w]と見なされる。なお,パ行[pa pi p

ɾe ɾo]では,舌先の裏側が歯茎を1度こするようにはじく歯茎弾音[ɾ]が発せられる。ワ[wa]の子音は両唇を近づけてから[a]へ移る両唇半母音[w]と見なされる。なお,パ行[pa pi p pe po]とバ行[ba bi b

pe po]とバ行[ba bi b be bo]には,上下の唇を閉じてから開放して破裂音を発する両唇閉鎖の無声音[p]と有音声[b]が使われている。最後に〈ン〉であるが,例えば〈キゲン〉[kiŋe

be bo]には,上下の唇を閉じてから開放して破裂音を発する両唇閉鎖の無声音[p]と有音声[b]が使われている。最後に〈ン〉であるが,例えば〈キゲン〉[kiŋe ]と発音してみると,〈ゲ〉の軟口蓋鼻音[ŋ]よりも〈ン〉のときに舌面が奥の方へ引き寄せられるのを感じる。これは後舌が軟口蓋の後部にある口蓋垂に接触して鼻から息を出す口蓋垂鼻音[

]と発音してみると,〈ゲ〉の軟口蓋鼻音[ŋ]よりも〈ン〉のときに舌面が奥の方へ引き寄せられるのを感じる。これは後舌が軟口蓋の後部にある口蓋垂に接触して鼻から息を出す口蓋垂鼻音[ ]と見なされる。

]と見なされる。

日本語の子音は上記の直音列に対し〈拗音〉列をもっている。まず,直音〈カ〉の拗音〈キャ〉では,子音を発する際に前舌面が硬口蓋へ向かって盛り上がっている。これは硬口蓋化と呼ばれ,[j]で表される。すなわち,〈キャ〉[kja],〈ギャ〉[ɡja],〈 ャ〉[ŋja](

ャ〉[ŋja]( はここでは鼻濁音を表す),〈ミャ〉[mja],〈リャ〉[ɾja],〈ピャ〉[pja],〈ビャ〉[bja]の子音は,いずれも硬口蓋化している。〈シャ〉[ʃa]では硬口蓋歯茎摩擦音,〈ジャ〉[dʒa]では硬口蓋歯茎破擦音が用いられ,〈チャ〉[tʃa]にはその無声音が現れる。〈ニャ〉[ɲa]には硬口蓋鼻音が生じる。

はここでは鼻濁音を表す),〈ミャ〉[mja],〈リャ〉[ɾja],〈ピャ〉[pja],〈ビャ〉[bja]の子音は,いずれも硬口蓋化している。〈シャ〉[ʃa]では硬口蓋歯茎摩擦音,〈ジャ〉[dʒa]では硬口蓋歯茎破擦音が用いられ,〈チャ〉[tʃa]にはその無声音が現れる。〈ニャ〉[ɲa]には硬口蓋鼻音が生じる。

また,〈促音〉(つまる音)では,閉鎖もしくは摩擦が長く行われる。すなわち,〈イッカイ〉[ikkai],〈イッタイ〉[ittai],〈イッパイ〉[ippai],〈イッサイ〉[issai],〈イッチョウ〉[ittʃoː]と表記される。

また撥音(はねる音)〈ン〉は,次に来る子音に同化されて同質の鼻音となる。すなわち,〈サンバイ〉[sambai],〈サンダイ〉[sandai],〈サンガイ〉[sa ŋai]のようになる。なお〈ン〉は,先にもふれたように,語末では[

ŋai]のようになる。なお〈ン〉は,先にもふれたように,語末では[ ]として実現する(例:〈タニン〉[tani

]として実現する(例:〈タニン〉[tani ])。これは母音もしくは半母音[j][w]の前にくることもある(例:〈タンイ〉[ta

])。これは母音もしくは半母音[j][w]の前にくることもある(例:〈タンイ〉[ta i],〈サンワ〉[sa

i],〈サンワ〉[sa wa])。

wa])。

音素

音素とは語の意味を区別できる最小の音声単位で,一般には自国語の話者は,この音素のレベルで自国語の言語音声を識別している。例えば先にも述べたように,ハ行[ha çi

he ho]において,[ç]は[i]の前,[

he ho]において,[ç]は[i]の前,[ ]は[

]は[ ]の前,[h]は[a][e][o]の前に現れる。すなわち子音[h][ç][

]の前,[h]は[a][e][o]の前に現れる。すなわち子音[h][ç][ ]は,相補う形で五つの母音と結合しているのである。この場合,前記の〈発音レベル〉あるいは音声学的レベルでは明らかに存在する,子音[h][ç][

]は,相補う形で五つの母音と結合しているのである。この場合,前記の〈発音レベル〉あるいは音声学的レベルでは明らかに存在する,子音[h][ç][ ]の音声的相違は意識されず,単一の音素/h/(/ /でくくることにより音素であることを示す)が三つの異なる形〈異音〉で実現したものと受けとめられる。このように相補分布をなす類似した異音は,一つの音素により代表されるのである。

]の音声的相違は意識されず,単一の音素/h/(/ /でくくることにより音素であることを示す)が三つの異なる形〈異音〉で実現したものと受けとめられる。このように相補分布をなす類似した異音は,一つの音素により代表されるのである。

この方式によれば,サ行の[s]と[ʃ]は音素/s/に,タ行の異音[t][ ][ts]は音素/t/にまとめられる。ただし,[

][ts]は音素/t/にまとめられる。ただし,[ ]と[ts]は音素/c/に帰属させる見方もある。なおガ行の[ɡ]と[ŋ]も同一音素/ɡ/に属することになる。また〈キャ〉の子音を/kj/と分析すれば,拗音はいずれも子音に音素/j/が結合したものと解釈され,〈シャ〉[ʃa]も/sja/,〈チャ〉[tʃa]も/tja/,〈ジャ〉[dʒa]も/zja/と音素表記される。促音は後にくる子音と同じ形をとるので,音素/

]と[ts]は音素/c/に帰属させる見方もある。なおガ行の[ɡ]と[ŋ]も同一音素/ɡ/に属することになる。また〈キャ〉の子音を/kj/と分析すれば,拗音はいずれも子音に音素/j/が結合したものと解釈され,〈シャ〉[ʃa]も/sja/,〈チャ〉[tʃa]も/tja/,〈ジャ〉[dʒa]も/zja/と音素表記される。促音は後にくる子音と同じ形をとるので,音素/ /を認め,これが後続の子音と同質の異音となって実現すると説明される。よって〈イッカイ〉/i

/を認め,これが後続の子音と同質の異音となって実現すると説明される。よって〈イッカイ〉/i kai/,〈イッサイ〉/i

kai/,〈イッサイ〉/i sai/と音素表記される。撥音/

sai/と音素表記される。撥音/ /についても同じような処理が可能である。〈サンバイ〉は/sa

/についても同じような処理が可能である。〈サンバイ〉は/sa bai/,〈サンガイ〉は/sa

bai/,〈サンガイ〉は/sa gai/となる。

gai/となる。

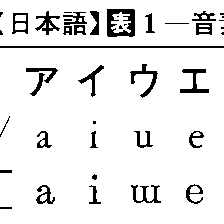

表1に,前記[発音]とこの[音素]の記述・説明の参考として,現代日本語の音素と音声(発音)の一覧表を掲げた。

音節

いくつかの音素がまとまると音節という単位が構成される。日本語ではこの音節を,〈拍〉もしくは〈モーラmora〉と呼ぶが,和歌や俳句はすべて定められたこの拍の数にのっとって作られている。いま母音vowelをV,子音consonantをCで表せば,日本語では,CV,CjV,V, ,

, の単位が1拍に相当する。したがって,例えば〈ヒャッカジテン〉[çjakkadʒite

の単位が1拍に相当する。したがって,例えば〈ヒャッカジテン〉[çjakkadʒite ]/hja

]/hja kazite

kazite /はCjV-

/はCjV- -CV-CV-CV-

-CV-CV-CV- と分析され,6拍の語と見なされる。なお/

と分析され,6拍の語と見なされる。なお/ /(撥音)と/

/(撥音)と/ /(促音)は,発音の面でCVと同じ程度の時間的長さを要するので,子音でありながら1拍に数えられ,〈モーラ音素〉と呼ばれる。このように拍の数に比例して発音の時間が長くなるわけで,よって日本語は,モーラ単位で数えられる言語とされている。

/(促音)は,発音の面でCVと同じ程度の時間的長さを要するので,子音でありながら1拍に数えられ,〈モーラ音素〉と呼ばれる。このように拍の数に比例して発音の時間が長くなるわけで,よって日本語は,モーラ単位で数えられる言語とされている。

アクセント

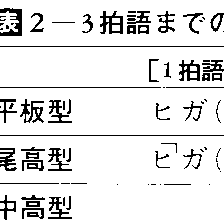

日本語の拍は,高か低のいずれかのアクセントを担っている。いま高いアクセントを点のついた文字で示せば,(a)ハシガ(箸が),(b)ハシガ(橋が),(c)ハシガ(端が)のように,この場合は三つの語群がアクセントの配列により区別される。(a)を頭高(あたまだか)型,(b)を尾高(おたか)型,(c)のように助詞の〈が〉まで高アクセントになるものを平板(へいばん)型と呼んでいる。いまアクセントが高から低へ移る拍をアクセント核とすれば,平板型はアクセント核をもたないことになる。そして3拍語までについて見ると,現代日本語(共通語)の中には表2のようなアクセント体系が潜んでいることが分かる。こうしたアクセント体系は方言により異なる型を示し,そうした違いがいわゆる〈訛(なまり)〉などとして意識されるものの一要素ともなっている。

表記

日本語の表記法では表音文字と表意文字が併用されている。表音文字としては〈ひらがな(平仮名)〉と〈かたかな(片仮名)〉それに特殊な場合に〈ローマ字〉も用いられる。一般にはひらがなが多く用いられ,かたかなは主として外来語を表すのに用いられている。表意文字としては〈漢字〉が用いられ,これが一般にはひらがなと並び多用される。ひらがな・かたかなのかな文字は音素体系と一致しているが,同音の〈じ〉と〈ぢ〉,〈ず〉と〈づ〉の書き分けが,語源の明らかな場合と同音連続の場合に要求される。例えば〈鼻血〉は〈はなじ〉ではなく〈はなぢ〉,〈続く〉は〈つずく〉ではなく〈つづく〉とふつう表記される。漢字とかな文字を交えて書くときに,漢字の次に送るかなの送り方にはあいまいな点も多く(あるいは社会的慣用としての許容度が広く),しばしば問題になる。例えば,〈とどけ〉は〈届〉もしくは〈届け〉と両方の表記ができる。このため〈送りがな〉の改訂が試みられ,漢字の字数制限が国字問題の中心となって何度も論議されてきた。ローマ字には訓令式と標準式がある。訓令式は音素体系とほぼ一致しているが,撥音はすべてnを用い,促音は子音を連続して示す(例:〈心配 sinpai〉〈復活 hukkatu〉)。標準式は英語のつづり字に近く,〈シ〉をshi,〈チ〉をchi,〈ツ〉をtsu,〈ジ〉をji,〈フ〉をfuのように表記する。したがって,〈復活 fukkatsu〉と表記される。撥音は〈心配 shimpai〉と発音にそくして表される。

→仮名 →仮名遣い →漢字 →国語国字問題

執筆者:小泉 保

文法

文構成の要素

日本語は,物の名やその動き,変化,状態,性質などを表す実質語(観念語)に,文法関係や話し手の事態のとらえ方を表す機能語(関係語)の類が後に次々と付いて事がら全体を描き上げるような構成になっている。これが,日本語が言語類型論上いわゆる膠着語,あるいは膠着的性格の強い言語であると言われるゆえんで,そのため,語の独立性が比較的はっきりしている中国語や英独仏語などの〈西洋語〉と比べると,文を構成する最小単位である〈語(単語)〉の認定が,理論的にもむつかしく,一般人の感覚からいっても判然としていない。たとえば,〈ikanakerebanaranaindesyôkanee(いかなければならないんでしょうかねえ)〉というような発話が,〈何語から成るか〉と聞かれると,戸惑うのがふつうで,答えも一様二様ではない。このような,語の境界線のはっきりしないことは,〈文〉についても,そのより大きな単位である〈段落〉についても見られる。

文構成のきまりを記述するためには,その最小単位を確定し,次にそれの種類分け(品詞分類)をすることから始めなければならないが,日本語は,朝鮮語など他のいわゆる膠着語と同じく,単位と単位の間や品詞相互の間の連続性が強いということが,英語などの西洋語や,中国語との違いとしてまずあげられるだろう。

品詞

実質語の代表は名詞,形容詞,動詞で,これは多くの言語と共通するが,日本語の形容詞は動詞と原理的には同じように活用する点で朝鮮語と相似し,英語など西洋語とは異なる。学校文法で形容動詞と呼ばれる〈元気,親切,静か〉などの語類は,名詞と形容詞の中間的な性格をもっている。外国語(外来語)を日本語で形容詞的に使う場合は,〈モダンな,シックに〉のように形容動詞化して使う。〈ナウい〉のような流行語は別として,〈大きい,寒い〉のような土着の形容詞の形にはならないのがふつうである。名詞の中には,〈研究する,独立する〉のように,スルを付けると動詞として使われるものが多い。外国語(外来語)を動詞化するにも,〈ディスカッションする〉のようにスルを付けるが,日本語化がさらに進むと,〈サボる,さぼる〉のようにもなる。

機能語の代表は助詞,〈は,も,が,を,に,から〉などである。動詞や形容詞と同じように活用するが,独立しては使われないものが助動詞である。〈~られる,~たい,~そうだ,~ない〉などである。このほか,副詞,連体詞,代名詞,接続詞,感動詞などがふつう日本語の品詞としてあげられる。

→品詞

基本文型と語順

文の骨組みは,どの言語でも,動作,できごと,状態,物の性質などを表す述語を中心として組み立てられる。述語が他動詞の場合,その文の中心的要素はその動詞(V)と,その動作主(S),その動作の受け手(O)の三つである点はどの言語にも共通していることと思われるので,言語類型論では,その3要素の配列順から,世界の諸言語を類型化している。一番多いのがSOV型で,日本語は〈太郎が亀を助けた〉のような順になるから,この型に属する。同類にはほかに朝鮮語,モンゴル語,トルコ語,ヒンディー語,シンハラ語(スリランカ)などがあり,この型の言語が世界の言語の約45%を占めるといわれる。これに次いで約35%といわれるのが英語,ドイツ語,フランス語や,中国語などのSVO型である。VSO型は非常に少なく,その他の型はさらにまれである。

上は述語が他動詞の場合だが,文の基本的構成をより一般的にいうと次のようになる。述語と関係する要素は,上の動作主や受け手のほかに,行為の相手,場所,時,道具などがあるが,日本語ではそれらの関係(格)は,名詞に後接する助詞によって表され,それらが次々に現れた後に,それらをまとめる形で述語が現れる。これらの要素相互の順は,述語が最後に来るということ以外,比較的自由である。また,それらの要素は,了解されておれば省かれても文の文法的成立には関係がない。したがって必須の要素は,文法的には述語だけである。述語になるのは,動詞と形容詞とであり,名詞が述語として使われるためには,〈だ,です〉のような語が必要である(これらは学校文法では助動詞とされるが,これだけで別に一品詞を立てる考え方もある)。

英語などのSVO型言語では,動的事象を表す場合,動作主に立つ名詞がまず選ばれて文頭に置かれ,次に述語が来,両者がかたく結びついて(つまりSの人称や数などとVの形とが一致して)そのあとに他の要素が続くという構成をとる。このように,いろいろな格に立つ名詞句の中からとくに選ばれて文頭に置かれ,述語動詞の形態を支配する,そういう名詞を文の〈主語〉と呼ぶわけである。先に見たように,日本語では,述語はつねに文末に置かれ,いろいろな格に立つ名詞はすべてそれに先行し,動作主格に立つ名詞が動詞と特別な形態的一致の関係をもつということはない。このような根本的な違いから,日本語には英語などでいう〈主語〉に相当するものはない,とする議論が出てくるわけである。

語順に関して類型論上着目されるもう一つの点は,修飾語と被修飾語の配列である。日本語は〈白い家,森の人,ゆっくり歩く〉のように,修飾-被修飾の順である。中国語では先に見たように基本文構成は英語などと同じだが,修飾語の順序は日本語や朝鮮語と同じになっている。世界には被修飾-修飾の順になる言語も多く,インドネシア語(オラン・ウータンorang hutan(人・森)),スペイン語(カサ・ブランカcasa blanca(家・白い))などがそれである。英語は中間的といってよいだろう。日本語では,修飾部分がいくら長くても,必ず被修飾語に前置され,また英語などのような関係代名詞がないから,聴き取りながら理解するという面からいうとむつかしいといわれる。

→主語・述語

述語の活用

語がその語彙的同一性を保ちつつ,文中での使い方によって規則的に形を変えることを活用(屈折)という。世界の言語の中には,活用という現象のあるものとないものがあるが,日本語はある方に属する。活用するのは,述語になる動詞,形容詞,~ダ(の類),それに,それらに後接する助動詞である(名詞の格変化や,単複による形の変化はない)。しかし,日本語の動詞や形容詞の活用は,西洋語の動詞の活用と,原理的には非常に異なる。先に見たように西洋語では,動詞の活用は主語との結びつきが基本になっている。たとえば同じ〈飲む〉という動詞の現在形でも,誰が飲むのか,一人称か二人称か三人称か,単数か複数かによって形が違う(ただし,英語は西洋語の中では,非常に屈折の簡単化が進んだ言語である)。しかし日本語では,飲むのが私であろうと私たちであろうと1頭の馬であろうと数頭の馬であろうと,〈飲む〉は〈飲む〉である。日本語で〈飲む〉が〈飲んだ,飲め,飲み(ます),飲もう,飲めば〉などと形を変えるのは,まったく違った原理によっている。どのような意味(断定とか命令とか意向・勧誘とか)で言い切りになるか,あるいはどのように次に続いていくかといったことが問題なのであって,〈主語の人称,数(すう)〉というようなこととは関わりがない。

形容詞も動詞と基本的には同じように活用するということも西洋語との目だった違いであろう。英語などでは,形容詞の形態変化は,cold,colder,coldestのように,他との比較的形容のしかたに対応するもので,動詞が時制(テンス),主語との関係で活用するのとまったく異なる。この日英語の違いは,日本語では形容詞が〈今日は寒い〉〈寒い日〉のように,同じ形で名詞修飾(装定)にも述語(述定)としても使われるのに対し,英語では,形容詞は装定には使われるが,述定に使うにはbe動詞の助けを必要とする,ということとつながっている。

→活用

時制(テンス)と相(アスペクト)

日本語の述語には,すべてについて,〈飲む-飲んだ〉〈寒い-寒かった〉〈休みだ-休みだった〉のような対立がある。この対立が,発話時と発話内容の時との関係に対応している,あるいは少なくともそういう側面をもっている,ことは事実だから,日本語は西洋語と同じくテンス(時制)をもつ言語ということになる。中国語や,タイ語,インドネシア語のように,文中に〈今,あした,きのう〉など,時を表す名詞や副詞があればわかるから,時間的関係を示すために別段述語の形を変えなくてもよいという言語も少なくない。そういう言語を背景とする人から見ると〈~する〉形(基本形)と〈~した〉形(タ形)との使い分けが面倒なのは当然だが,では,テンスのシステムをもつ言語同士なら相互理解が容易かというと,必ずしもそうではない。たとえば,〈今度パリへ( )とき服を作ろう〉〈この前パリへ( )とき服を作った〉の( )の中には,〈行く〉〈行った〉のどちらの形も入れることができる。はじめの文は未来のこと,あとの文は過去のことを言っているのに,どちらの場合もどちらの形も可能だというのは,西洋語で育った人には奇異に思われるし,どちらを使うかで意味が違うということもなかなか理解しがたい。上の使い分けを説明するのに,日本語の動的動詞の基本形とタ形は,文末なら発話時,上のように従属節なら主節の時点で,その動作が完了したか否かを言い分けるいわゆるアスペクトの形式と見るべきだと言ってもよいし,テンスといっても,主節のテンスとの相対的なテンスなのだと言ってもよい。いずれにせよ,英語などの現在形,過去形の使い分けとはずれがある。日本語のタ形には,また,探しものを見つけたときの〈あ,あった〉とか,すもうの〈待った〉とか〈忘れていた,今夜は先約がありました〉のような,いろいろな話し手の心理を反映した特殊な使い方もある。

アスペクト(相)といえば,完了と並んでふつう〈継続〉を表す形式が問題になる。日本語では継続は〈働いている〉〈雨が降っている〉のように,動詞に,元来動詞であった〈いる〉を補助的に後接させて表す。こういう形式を〈補助動詞〉といい,このほかに〈(置いて)ある〉〈(食べて)しまう〉〈(死んで)いく〉などがある。〈(~て)いる〉が表す〈継続〉には,上のように,ある動作が始まってそれがまだ終わらずに続いているという場合と,〈この金魚は死んでいる〉のように,ある事が瞬間的に実現(開始,終了)して,その結果の状態が今,眼の前にあることをいう場合の二通りがある。後者は英語の継続の形式be~ingと対応しない。この形には,また,〈その年の6月16日に,芥川は佐藤にあててつぎのような手紙を書いている〉のように,過去にあったことを思い出し,改めて今その意味を吟味するような場合に使われることもある。また,〈すぐれている,漂々としている〉の例に見られるような,形容詞的な性格のものもある。

態(ボイス)

あるものが他のものに働きかけ,影響を与える種類の表現で,働きかける側を主役に見立てて言う形式と,働きを受ける側を主役に見立てて言う形式とが規則的な対立としてとらえられるとき,前者を能動態,後者を受動態と呼ぶことが多くの言語についていわれる(態)。日本語では,〈王さんが彼を育てた〉〈彼は王さんに育てられた〉のように,〈~する〉と〈~される〉の対立が規則的に見られるから,〈(ら)れる〉が受動態(受け身)を表す文法的形式だということができる。しかし,この形はまた,〈雨に降られた〉〈女房に寝込まれて〉のような,いわゆる〈迷惑の受け身〉も作る。これは西洋語や中国語にはもとより,日本語と多くの類似を示す朝鮮語にも見られない。〈~(ら)れる〉はまた,尊敬や可能を表すのにも使われるなど,他の言語の受動態の形式とはよほど違った性格をもっている。ところで,〈態〉ということを,主格と対格の交替と相関する動詞の(規則的な)形態変化というふうに,広く解すると,日本語では,〈弟を行かせる〉のような使役の形や,〈漢字が読める〉のような可能の形や,また〈ガラスが割れる,島が見える〉のような自発の形も,その範囲に入ってくる。それが語彙的レベルになると,〈あく,あける;しまる,しめる;まわる,まわす〉のような自動詞,他動詞の対立となる。このように形態的に対立する動詞が非常に多く,英語や中国語のように同じ形で自他両用に使われる動詞はきわめて少ないというのも日本語の特徴の一つとしてあげられよう。

取り立てと主題

先に西洋文法でいう〈主語〉に当たるものは日本語にはないと考えるべきだという主張があることを記したが,西洋語の主語は,日本語では,形としては〈~は〉か〈~が〉で表されるのがふつうなので,この形式が,では,何を表すのかということが問題になる。現在では,学校文法は別として,〈~が〉は,述語の表す動作やできごとの主体,存在するもの,性質や状態を帯びるもの,つまり〈主格〉を表す形式であるのに対し,〈~は〉は,格とは別の次元の,話の主題を提示する形式だとする考え方が有力である。主題として取り立てられるのは,〈このビルは黒川さんが設計した〉のように対格の名詞でもよいし,〈この辺は本屋が多い〉のように場所格の名詞でもよいし,また,〈この手紙を書いたのはお滝だ〉のように,文相当の句でもよい。このように,文のある部分を特に取り立て際立たせ(聞き手の注意をそこに向けさせ)る働きをする助詞には,〈は〉のほかに,〈も,こそ,だけ,しか,ばかり〉などがある。取り立ての仕方によって,一種の影のようなイメージが生じ,それとの対比で文が特別の意味をもつことが多い。〈5000票しか取れなかった〉も〈5000票も取れた〉も,客観的な事実は同じだが,前者では話し手がもっと多くを期待していたということとの対比で,後者では,そんなに多くは期待していなかったということとの対比で,それぞれ,その事実に対する話し手の特別の見方を表すことになる。〈~は〉も,眼前にあるものを取りあげて,たとえば,〈これは餅米です〉と説明する場合は単に主題提示というだけであるが,〈昔は日本人は米は蒸して食べた〉のようになると,今に対して昔が,他の(米食)民族に対して日本人が,あるいは他の(穀)物に対して米が,それぞれ対比的に言われていると理解される。そのどれとの対比であるのかは,ふつうは文脈から分かるが,状況や常識に依存する場合も少なくない。

場面依存性

上の取り立てによる対比の効果も場面に依存することが多いが,先に基本文型のところでも記したように,日本語は,分かっていることはなるべく省く,という度合いが強い言語だということがいえるだろう。よく例としてあげられるのは〈ぼくはウナギだ〉(料理屋での注文の場面)式の文である。不動産や求人の新聞広告などにはおもしろい例がたくさんあるが,これは語彙のレベルである。場面や常識への依存性が高いということは,特定の地域,集団や時代,世代を異にすると相互理解がむつかしくなる度合いが高いということでもある。古文でよく〈誰が誰に言ったのか〉といった問いが出されるのはこのためである。そのような事実関係(格関係)を知る手がかりとして,男女の言葉づかいの差や,敬語がある。こちらは逆に多くの言語に比べてより複雑に発達しているといえるだろう。

相対性

場面依存性の高さと並んで,日本語文法の全般にわたって見られる特徴としては,相対的な性格の表現が多いということがあげられよう。その代表的なものは,〈やりもらい〉の動詞の使い分けである。たとえば〈やる〉は話し手(Ⅰ人称)から相手(Ⅱ人称)または第三者(Ⅲ人称)に対して,また,ⅡからⅢに対して使えるが,ⅡからⅠに対して,またⅢからⅡ,Ⅰに対しては使えない。〈くれる〉〈もらう〉にも同様の性格の使い方の制約が働く。つまり,動詞の選択が,その行為の主体が誰(ⅠかⅡかⅢか)ということが問題なのではなく,誰が誰に対してという相対的な関係が条件になっているのである。同様なことは敬語についても見られる。敬語をもつ言語は日本語だけではないが,現代日本語の敬語はその相対的な性格を特徴とし,いわゆる〈絶対敬語〉をもつ言語(例えばジャワ語など)や,敬語体系をもたない言語を背景とする人にとっては,理解,習得が困難なことの一つになっている。

→敬語

執筆者:寺村 秀夫

方言

日本語はまず〈本土方言〉と〈琉球方言〉に二分される。その境界線は九州南方の吐噶喇列島と奄美大島の間に置かれる。沖縄の首里では母音〈オ〉が〈ウ〉に,〈エ〉が〈イ〉に変化しているので,〈ホネ〉[hone]は[huni]と発音される。また〈カク〉は〈カチュン〉(〈カキオケルモノ〉から派生)と言われる。この琉球方言は普通さらに〈奄美・沖縄方言〉と〈先島(宮古・八重山・与那国)方言〉に分けられる。〈米〉は首里の[kumi]が宮古で[mai]となる。一方,本土方言は普通,愛知・岐阜・新潟以東の〈東部方言〉と,富山・滋賀・三重以西の関西・中国・四国を含む〈西部方言〉,九州とその周辺の島からなる〈九州方言〉,それに〈八丈(八丈島・青ヶ島)方言〉の四つに分類される。例えば東部方言〈カカナカッタ〉は,西部方言では〈カカナンダ〉,九州方言では〈カカザッタ〉となる。八丈方言では〈カイタ〉が〈カカラ〉となり,〈カカナカッタ〉は〈カキンジャララ〉となる。

→方言 →琉球語

執筆者:小泉 保

日本語の歴史

日本語の変遷

音声・音韻と文字

現代の日本語をかなで書いてみる場合,この,かなのつかい方は,つねに1個のかなが1個の音節を代表するという原理で貫かれてはいない。たとえば,[sa]は1個のかな〈さ〉であらわされるが,[ʃa]のほうは,〈しゃ〉と書くのが習慣で,とくに[ʃa]の音をあらわす独立の1個のかなは存在しない。また,社会には,かなづかいという,かなでことばを書く場合の特殊な約束があって,それによれば,〈図解〉は〈ずかい〉と書いても,普通,〈仮名遣〉は〈かなずかい〉とは書かず,〈かなづかい〉と書くことになっている。このような,文字と発音とのあいだに存する単純ならざる対応関係は,多くの場合,文字と発音とのあいだにかつては守られていた1対1の単純な対応関係をたてまえとする文字の用法がくずれた結果生じたものである。すなわち,前代には用いられなかった新しい音が生じた場合,とくにこの音のために別の新しい文字をつくらず,前代からのままの文字にくふうを加えてその音を書きあらわしたり,前代では区別していた2種類の発音のあいだに区別がなくなっても,文字ではその区別の書きわけを守ってゆくといったところから,文字と発音との対応関係は,いろいろに複雑化するのである。

おおまかにいうと,かな文字が発生してまもない平安時代の中期には,文字と音節とのあいだに1対1の対応関係が一定の原理のもとに守られていた。いいかえれば,平安時代の中期には,いろは47文字に対応する47の音節が互いに対立しあっていた。ただし,かなは,いわゆる清濁の区別をしない。すなわち,いろはで代表される47の音節のほかに,じつは,いわゆる濁音の音節が20ある。これを五十音図に配していえば,カ・サ・タ・ハの4行は,さらにいわゆる清音と濁音とに分かれる。この濁音の音節を,上にいう47に加えると,平安時代の中期には,67の音節がその時代の標準的な発音として行われていたものと思われる。それならば,この67の音節が,当時,発音のうえで互いにいかに相違し対立しあっていたかというと,たとえば,〈ナ〉と〈マ〉との違いは,naとmaとの子音のちがい,〈タ〉と〈チ〉とのちがいは,taとtiとの母音のちがいに帰せられる。このような平安時代の中期の音節組織を,五十音図は,母音と子音との関係に分析しながら,ほぼ示しえている。

しかし,五十音図は,そういう組織の構造を示しているのであって,当時の発音そのものは,五十音図からただちに推定しうるわけではない。たとえば,サの音節は,平安時代の初期には[tsa]という音であったみこみが大きいが,五十音図は,その点については,なんの手がかりも与えてくれない。また,かなと音とのあいだの対応において,ある1対1の関係が他のいかなるこのような関係をもおかすことなく1対1の関係として守られたままで音の実質のうえにのみ変化の生じた場合には,このような音の変化は,文字の用い方のうえに反映してこないで,変化の起こった事実が文字の伝統の背後に隠されてしまう。つまり,かつては[tsa]であったサが,いつ,今日のような[sa]に移行したかは,文字のうえには反映してこない。

さて,五十音図が,平安時代中期の日本語の音節組織の構造の示すところの均整をよく反映しているものとの見通しで考えてみるとき,ハ行の場合では,それが,古くにも[h]の子音で始まるものであったかどうか,カ行などのほかの行における清濁の対立から考えて,すでに疑問になってくる。k:gやt:dに対し,h:bでは,音韻としての対立をなさないからである。しかし,平安時代の中期に,ハ行の清濁の対立がh:bではないとしても,k:gやt:dに並行して,ただちにp:bであったかどうかまでは,よく分からない。こんにちまでの研究では,ずっとさかのぼってゆくと,ハ行子音は,ついにはpの段階に到達するはずであると考えられている。しかし,平安時代から室町時代へかけては,それは,両唇摩擦の[ ]の音であったと推定されている。おなじ行に属する音節となると,むかしの発音の推定に対するかなり確実なてがかりを音図は与えてくれる。すなわち,おなじタ行のなかでも,今日では,タはta,チは

]の音であったと推定されている。おなじ行に属する音節となると,むかしの発音の推定に対するかなり確実なてがかりを音図は与えてくれる。すなわち,おなじタ行のなかでも,今日では,タはta,チは i,ツはtsuであるが,古くは,チもツもti,tuであったのではないかと考えられる。そして事実,そうであったのである。これらの例に反し,音の変化が文字と音節との対応関係の体系に変化をもたらした例については,変化が文字の用法のうえに反映してくる。たとえば,いろは(いろは歌)で区別する〈い〉と〈ゐ〉,〈え〉と〈ゑ〉,〈お〉と〈を〉,〈じ〉と〈ぢ〉,〈ず〉と〈づ〉のそれぞれの1組は,今日のよみ方では,音のうえには,全然,区別を存しないけれども,他のかなから推して,これらのあいだにも,古くは音の区別のあったろうという見通しが,この場合には,いろはからだけでも,つけられる。しかし,これらの文字の対立が実際の発音としてどんな音の対立に対応するかは,いろはからではわからない。ただし,平安時代の中期においては,〈ゐ〉はwi,〈ゑ〉はwe,〈を〉はwoであった。これが〈い(i)〉〈え(e)〉〈お(o)〉と混じたのは,中期から後期へかけてであった。また,中期から後期にかけ,語中のハヒフヘホも,ハがワの段階にとどまったほか,ヒフヘホはイウエオに混じた。ジとヂ,ズとヅとの混同は,室町時代の中期から江戸時代の初期にかけて完成された。

i,ツはtsuであるが,古くは,チもツもti,tuであったのではないかと考えられる。そして事実,そうであったのである。これらの例に反し,音の変化が文字と音節との対応関係の体系に変化をもたらした例については,変化が文字の用法のうえに反映してくる。たとえば,いろは(いろは歌)で区別する〈い〉と〈ゐ〉,〈え〉と〈ゑ〉,〈お〉と〈を〉,〈じ〉と〈ぢ〉,〈ず〉と〈づ〉のそれぞれの1組は,今日のよみ方では,音のうえには,全然,区別を存しないけれども,他のかなから推して,これらのあいだにも,古くは音の区別のあったろうという見通しが,この場合には,いろはからだけでも,つけられる。しかし,これらの文字の対立が実際の発音としてどんな音の対立に対応するかは,いろはからではわからない。ただし,平安時代の中期においては,〈ゐ〉はwi,〈ゑ〉はwe,〈を〉はwoであった。これが〈い(i)〉〈え(e)〉〈お(o)〉と混じたのは,中期から後期へかけてであった。また,中期から後期にかけ,語中のハヒフヘホも,ハがワの段階にとどまったほか,ヒフヘホはイウエオに混じた。ジとヂ,ズとヅとの混同は,室町時代の中期から江戸時代の初期にかけて完成された。

いろは歌と五十音図とを足場に,一方では,かなと万葉仮名との対応をしらべ,他方,また,これを16~17世紀に来日したイエズス会士が日本語をローマ字で書きのこした材料などと付き合わせてみてゆくとき,日本語の音韻組織の変遷のあらすじは,かなりの程度までたどられる。その結果を簡単に述べるならば,平安時代中期の音節の総数は67であるのに対し,奈良時代にさかのぼると,この67のうちの20ないし21がそれぞれ別個の二つの音節として,万葉仮名で書き分けられていて,当時の音節の総数は87ないし88であったことになる。しかし,それらの音節の発音がどのようなものであったかについては,学者間において,完全な説の一致をみない。ただし,ア行のエ(e)に対して,ヤ行のエ(ye)の音が別の音として存在したことだけは,早くから知られ,この区別の存在は,平安時代の初期にはまだ認められる。このエの場合を除くと,その他の音節の区別は,それが母音の相違にもとづく区別であったことだけは明らかである。すなわち,奈良時代の母音組織は,八つの母音から成りたっていたらしい。この母音組織は,奈良時代の末ころに崩壊した。平安時代以後においては,母音組織そのものには変動なく,子音組織にもさしていちじるしい変化は起こっていないが,(1)音節の数,(2)音節の組立て,(3)音節の結合のしかたについては,いろいろの変化がみられる。(1)についていえば,古く存してのちに消滅した音節もあるが,平安時代以後,いわゆる拗音の音節が発生して,音節の数は,全体としては,昔より今日のほうが,むしろ,はるかに多くなってきている。(2)についていちじるしい現象は,あらゆる音節が母音で終わるというのが古代日本語の特質であるのに,平安時代の中期以後,はねる音(撥音)と促音とがしだいに独立の音節的価値をもつにいたった。(3)についていちじるしいことの一つは,濁音は語頭には立たないという古代日本語の特質の崩壊である。濁音が語頭に立たない結果として,古代人は,濁音節だけを切りはなして1個の音節として発音しがたかったものとおもわれ,さらにその結果は,語としてのカキとカギとの識別はしえても,抽象された音節としてのキとギとの別をとらえることには意識的に力を必要としたものであったであろう。音節の結合のしかたについては,母音が原則としては語頭にしか立たないということも,古代日本語の特質であったが,イ音便とウ音便の発生などによって,この原則は崩壊した。こうして発生した母音と母音との結合のうち,アウ・カウ・サウの類とオウ・コウ・ソウの類との対立は,古く開合とよばれたが,この開合は,au→ɔːとou→oːとの段階をへて,ɔːとoːとが混同するにおよび,室町時代の末にはその区別が失われた。

いわゆる文語文法は,明治時代に,当時の正式の文章の規範として制度化されたものであるが,伝統的にみると,平安時代の言葉の文法にもとづいている。したがって,日本語の文語の変遷をおおづかみにとらえようとするには,文語文法による表現と口語文法による表現との対照をてがかりとするのが便利である。たとえば,例を〈日 暮る〉と〈日が暮れる〉との対照に選んでみる。すると,体言のほうには,それ自体としては変化のないこと,用言のほうには,語形に変化の起こっていることが知られる。すなわち,体言と用言との二大文法カテゴリーのうち,体言について起こった変化は,そのシンタクスに関する用法についてのみである(文語では〈日 暮る〉というところを,口語では,〈日〉に〈が〉をつけて用いる)。それに反し,用言については,それ自体の活用語尾に変化が起こっている。このような,用言の活用に起こった変化のうちで,最もいちじるしい現象は,二段活用の一段化(〈暮る→暮れる〉の変化)と,四段活用における音便形の確立である。前者は,室町時代末期に完成されたが,変化の過程は,まず,つとに平安時代以来,しだいに口語のうえで終止形による文の終止がすたれ,その代りに連体形をもってするようになった(他方,連体形をもって文を終止することは,古くから行われてはいたものであるが,これは,元来,余情をこめた表現であって,終止形による文の終止とは,その価値を異にしていたのであるが,口語では好んで,ひんぱんに用いられたのであった)。この連体形のめじるしである~ル(暮る-暮る)や已然(いぜん)形のめじるしである~レ(暮る-暮れ)を古来の終止形相当の形(暮る)につけることをやめ,連用形相当の形(暮れ)につけるようにしたのがすなわち二段活用の一段化である。二段活用の一段化によって,古代語の二段活用が近代語においては滅びたわけであるが,このような活用の種類の減少は,古代から近代へかけての一般的な傾向とみることもできる。すなわちナ行変格・ラ行変格などの四段化の現象がみられる。結局,近代語では,四段活用と一段活用との二大勢力の対立のもとに,他の活用は統合されつつあるのである。ラ行変格の四段化は,すでに中世において,ナ行変格の四段化は,近世になって起こっている。サ行変格については,近代から現代へかけて,複雑な様相を呈している(〈する↔しない〉の場合は二段,〈信じる↔信じない〉の場合は一段,〈愛す↔愛しない〉の場合は四段的,--〈ぼくは,あの女を愛すよ〉という形をつかう人であっても,〈もっとあの女を愛せろ〉とはつかわない)。

以上は,用言のうち,動詞について述べたが,形容詞の場合にも,二段活用におけると同じく,古い終止形は消滅した。また,平安時代の中期以後,口語のうえでは〈美しく〉を〈美しう〉,〈美しき〉を〈美しい〉という音便の形の方が勢力を得るにいたった。口語で〈日本の景色は美しい〉という場合の〈美しい〉は,文語の終止形〈美し〉が直接に変化したものではなく,〈美しき〉から音便によってできた形なのである。

口語の助詞および助動詞のうちには,古くは独立の体言や用言の資格をもっていた語から派生したものが少なくない。たとえば,〈ゆきます〉の〈ます〉は,進上・呈上を意味する〈まゐらす〉から形も意味も退化したものである(マイラスル→マラスル→マルスル→マッスル→マスル→マス)。

さて,奈良時代へさかのぼると,当時の言葉の文法は,平安時代以後の言葉の文法とは,かなりへだたっている。動詞の活用の種類としては,下一段活用は存在しない。活用組織についていえば,たとえば,四段活用〈書く〉の已然形と命令形とは,別の音韻によって分化していた。また,四段活用〈築(つ)き,築く〉の〈き〉と上二段活用〈尽き,尽く〉の〈き〉とも,奈良時代へさかのぼると,音韻のうえで互いに対立し合う。形容詞の活用については,後世の〈恋しからむ〉にあたる言い方を〈恋しけむ〉というかたちでいう。順接仮定条件の表現を〈恋しけば〉のようにいう。また,逆接既定条件の表現を〈恋しけど〉のようにいう。〈こそ〉のかかりむすびに〈おのが妻こそとこ珍らしき〉のように連体形をもってする。助詞,助動詞についても,平安時代といろいろ違ったものがみられる。たとえば,受け身の〈る〉〈らる〉にあたるものは,〈ゆ〉〈らゆ〉であり,また,使役には,〈しむ〉を用いて〈す〉〈さす〉は用いない。しかしながら,概括的にいえば,過去千幾百年かのあいだに文法組織のうえにおいて起こった日本語の変形というものは,おなじ年代のあいだに起こった英語の変化に比すればいちじるしいものではない。それは,ひとつには,日本語の構造そのものの性質にもとづき,もうひとつには,伝統の規範の保守的な支配力がつよかったという文化的要因にもとづくものとおもわれる。

執筆者:亀井 孝

日本語の系統

日本語の親族関係はいまだに未決定である。一般に同じ系統の言語は共通の基本的語彙をもっていて,それらの間に規則的な音声の対応が見られるものである。例えば英語のwind[wind]〈風〉,wide[waid]〈広い〉に対するドイツ語はWind[vint],weit[vait]であり,語頭に[w]:[v],語末に[d]:[t]の音声対応が取り出せる。この両言語はインド・ヨーロッパ語族の同じゲルマン語派に属しており,いわば姉妹語ということができる。日本語の場合,このような正確な音声対応が認められるのは〈琉球語〉だけであるが,それは別の言語ではなく,日本語の二大方言の一つとするのが定説である。

いずれも確証は得られぬものの,今まで日本語はさまざまな言語と対比させられてきた。それらの日本語系統論は,大きく北方説と南方説とに分けることができる。

(1)北方説 朝鮮語との同系説が有名で,古くはW.G.アストンが《日本語と朝鮮語との比較研究》(1879)において両言語の親族関係を認めている(例,〈水〉日midu:朝m l)。金沢庄三郎も《日韓両国語同系論》(1910)を発表し,同一起源説を主張した(例,〈われわれ〉日ware:朝uri)。さらに大野晋は《日本語の起源》(1957)の中で226の比較例を提示したが,語中での音声対応が確立できない状態にある。

l)。金沢庄三郎も《日韓両国語同系論》(1910)を発表し,同一起源説を主張した(例,〈われわれ〉日ware:朝uri)。さらに大野晋は《日本語の起源》(1957)の中で226の比較例を提示したが,語中での音声対応が確立できない状態にある。

藤岡勝二は《日本語の位置》(1908)という講演の中で,語頭に二つ以上の子音が現れない,語頭にr音がこない,母音調和がある,冠詞がない,文法性がない,動詞変化では語幹に接辞が付加される,動詞の接尾辞が多い,代名詞変化も語幹に接辞が付加される,後置詞を用いる,所有は〈誰々に何々がある〉という表現を用いる,奪格形〈より〉で形容詞を比較する,疑問文の終りに問いを示す語がくる,接続詞が少ない,形容詞が名詞の前に立つ,など14項目につきアルタイ諸語(モンゴル諸語,チュルク諸語,ツングース諸語)と日本語の特徴が一致すると説明した。フィンランドのアルタイ語学者G.J.ラムステッドも《アルタイ諸語と日本語との比較》(1924)で同じ見解を表明している。またアイヌ語の権威者金田一(きんだいち)京助は,《国語史系統篇》(1932)の中で日本語が原始アルタイ語と遠い親族関係にあると述べている。古代日本語の研究が進み橋本進吉により甲類〈オ〉と乙類〈オ〉の区別が指摘され,これを有坂秀世が母音調和の現象に結びつけたためアルタイ説は強化された。最近,小沢重男が108例につき日本語とモンゴル語の比較を行っているが,似ているということは示し得ても科学的な証明には至っていない。

(2)南方説 古くはV.H.ラベルトンが,《日本・マライ・ポリネシア語族の分枝としてのオセアニア諸語と日本語》(1925)のなかで南方に日本語の語源を求めようとしている(例,〈うを〉uwo:ジャワ語iwak)。村山七郎は《日本語の誕生》(1979)の中で南方系説を推進し(例,〈花〉pana:インドネシア系チャモロ語baŋa),日本語は南島系の言語に北方のアルタイ系言語が混合したものであるという仮説を提起した。一方,川本崇雄は《南から来た日本語》(1978)で,アルタイ系の基層語の上に南島系言語が重なったと推定している。また,かつて松本信広は《日本語とオーストロアジアチック語》(1928)において,日本語と東南アジア諸語との対応を示す113例ほどを集めたが,そのオーストロアジア諸語(アウストロアジア諸語)そのものに系統的統一が認められていない。

K.パーカーは《日本語複合動詞辞典》(1939)の中でチベット・ビルマ語派との関係を論じているが,そこではチベット・ビルマ系の多様な言語からつごうのいい単語だけがぬき出されている(例えば〈歯〉paはライ語のpaと,〈目〉はミキル語のmekと対比されている)。また西田竜雄も《日本語の系統を求めて--日本語とチベット・ビルマ語》(1976)で,チベット語やビルマ語の単語を分解して日本語の単語との比較対照を試みている。

なお大野晋,藤原明は,それぞれインドのドラビダ語族系のタミル語と日本語との親族性を強く主張している(例,〈つばさ〉tubasa:タミル語tūval)が,やはり他の場合と同様,対応の厳密性に疑問が残る。このように諸賢の努力にもかかわらず,日本語とのあいだに正確な音声対応を認定できる言語はいまだに見つかっていない。

執筆者:小泉 保

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「日本語」の意味・わかりやすい解説

日本語

にほんご

主として日本民族により、日本列島において使用され、発達してきた言語の名。日本人は国語とも称する。その系統・起源としては、北方の言語である「ウラル・アルタイ語族」とする説、南方の言語である「マライ・ポリネシア語族」とする説、その両者が重なり合ったとする説、英語、ペルシア語、インドの言語などを起源とする説など多数あるが、いずれも学界全体の合意を得たものはない。周辺の言語の古代語の資料が乏しいから、この面の研究の進展は非常に困難であろう。

[築島 裕]

分布

本州・四国・九州・北海道・沖縄およびその属島、すなわち日本国の領土全般に広く行われており、しかも他の言語と競合併存することがない。ただし、明治末期から第二次世界大戦の終わりまでは、台湾・樺太(からふと)(サハリン)・朝鮮半島にも、住民全体に日本語教育が行われた時期があった。海外に移住した日本人の間でも行われるが、三世以下に伝えられることは少ないとみられる。また、外国人に対する日本語の教育・普及は貧弱である。1998年(平成10)時点で日本語を話す人口は約1億2500万人で、英語、中国語、ロシア語、スペイン語と並んで世界の大言語の一つに数えられるが、国際性はかならずしも豊かでなく、今後の対策が要請される。

[築島 裕]

共通語と方言

日本語には、権威ある公的機関としてその規準を示すものはないが、現代の口語については、国語審議会(文化庁所管)の審議・答申があり、それに基づいて公布される内閣訓令・告示があって、公用文の表記はだいたい統一された内容を備えている。それは、人名の命名についての法律にも関係している。一方、小・中・高校の教科書は文部省(現文部科学省)の検定を経ているが、それも同じ規制によっている。新聞・雑誌などもこれを規準とするものが多く、現代の日本語の表記形態は、だいたい統一の状態を保っているといえる。また、話しことば(口頭言語)は、ラジオ・テレビの普及によって、東京の中産階級のことばを基にした共通語(標準語)が全国に広まっている。全国各地に方言が分立しているが、本土方言と琉球(りゅうきゅう)方言とに二大別され、さらに本土方言は東日本方言、西日本方言、九州方言の三つに分かれる。それぞれの間に音韻(アクセントも含む)対応の法則があり、文法についても法則的対応が顕著である。語彙(ごい)は、地域による個別的差異が多くみられるが、それらのなかで、古代、中世、近世において中央で行われていたのに、現在では用いられなくなってしまったものが、地方に残存している例が少なくない。この種の現象は、語彙ばかりでなく、音韻や文法についてもしばしばみられる。

日本語の方言の歴史は、資料が乏しくて、あまりはっきりしたことはわかっていない。ただ、8世紀には、東国(だいたい、現在の静岡県以東辺)には、当時の都のあった大和(やまと)(奈良県)地方とは異なった東国の方言があって、音韻、文法、語彙などのうえで、大きな相違があったらしい。その後、16世紀の末ごろには、東国方言や九州方言が中央(京都)のことばと対立していたことが知られるが、その間の数百年間のことは、ほとんど不明である。江戸時代には封建制度が発達して、各地に領主が封ぜられ、しかも中央(江戸)との間に参勤交代その他の交流があったために、諸国の方言が比較観察される機会が多くなった。当時すでに現代のような諸方言が存在したことが推定される。方言は話者の郷土意識や地域社会の構造と関連が深く、方言コンプレックスの問題などもあるが、今後、共通語の普及や、他方では地域社会の独自性の振興など、種々の要素が絡んで、対処すべき問題が少なくないことと思われる。

[築島 裕]

他言語との関係

日本語は、他の言語との間の相互関係において歴史的にみてあまり深刻な事態を経験しなかった。日本列島は、地理的に大陸から孤立していたために、政治的に侵略されたことがまれであり、それに伴って、日本語が強制的に禁止されたり、圧迫されたりしたこともなかった。したがって、有史以来の日本語は、主としてそれ自体のなかでの変化を遂げたのであり、他国語から受けた影響も部分的に語彙(ごい)の面などに限定されており、音韻については若干の影響もみられるが、文法などの面では、古代語の特徴が亡失せずに現在まで残存している面が多い。

一方、日本文化全体として、古代においては中国に、近代においては欧米諸国に範を仰ぎ、それから多方面にわたって文化的事象の輸入摂取に努めた。このことと呼応して、言語の面でも、古くは中国語から、近くは英語その他のヨーロッパ諸言語から、多数の語彙を借り入れ、また音韻の面でも、若干それら外国語からの影響を被った点がみられるが、文法に至ってはあまり顕著な影響はみられない。北方においては、古くからアイヌ民族との接触があって、コンブ(昆布)、ラッコ(猟虎)などのアイヌ語が日本語に入ったものがあるが、逆に日本語からアイヌ語に入ったものも多いといわれ、相互の系統的関係については、いまだ十分に解明されていない。また、朝鮮半島の言語とは、古代以来の接触があったと考えられ、同じ系統とする説も従前は多く唱えられた。確かに文法構造や音韻体系のうえで認められる共通点も少なくないが、語彙の対応例などがあまりにも貧弱であり、現在では同系を証するには不十分とする説が有力である。

これらに比べ、中国語からの影響は、おそらくもっとも大きいものであろう。それは、千数百年の長い間、日本は中国を文化の源泉と仰いできたことによる。古く8世紀ごろから、すでに相当に多くの中国語の単語(漢語)が借用されていたらしいが、10世紀ごろには、仏教関係の用語や、輸入された調度品の類(たぐい)をはじめ、「けさう(懸想)」「げ(宜)に」「ぐす(具す)」など、抽象的概念を表す名詞や、副詞・動詞にまで及んでいたらしい。漢文を訓読するときや、漢詩文を作文するときなどには、さらに多数の漢語が使用されたが、中世以降、漢文の勢力が口語のうえにも文章のうえにも強くなるに伴い、漢語の比重はいよいよ増大していった。さらに、中国から新たに禅宗が輸入されるに伴い、新しい時代の発音による漢語(唐音語)が流入した。中世末期のキリシタンおよび江戸中期以降の洋学の発展の際にも、ポルトガル語、オランダ語その他の西洋諸語が取り入れられたが、原語のままの形で入ったほか、漢語の形に翻訳されたものも多く、ことに明治以後にはその傾向が顕著であった。

第二次世界大戦後は、アメリカの文化の影響によって、英語を主とした借入が著しいが、この際には原語のままの形で、名詞はもとより、「スタートする」「デリケートな」など、動詞・形容動詞の類にまで及んでいる点に特徴がある。しかし、外来語は体言的に扱われるのが原則で、それは古代の漢語借用以来の日本語の文法的性格を崩さずに維持しているとみることができよう。

[築島 裕]

位相

言語位相の多様さは、日本語の特徴の一つであろう。現代では書記語と会話語との差は小さいが、それでも語彙(ごい)・文法の点で若干の隔たりがある。しばらく以前までは、正式の書記語は、会話語から甚だしく異なった用語が用いられ、文語体とよばれたが、それは西暦10世紀ごろの日本語を基にして構成され、その後伝統的に1000年ほど用いられた言語である。この文語体に対して、口語体とよばれるものは、現代語に基づくものであり、それぞれ文語文法・口語文法という別個の体系を備えている。文語のなかにも、さらに和文体、漢文訓読文体、和漢混交文体、書簡文体などの別があり、使用される場面によって使い分けられてきた。また、おもに学者・僧侶(そうりょ)などによって、漢文・漢詩が使用された。これは、本来、外国語としての文章であったが、学問的著作や教養の表現として、古くからそれらの階級でしばしば行われていた。一方、口語体のなかでも、会話と文章とでは相当程度の違いがあり、会話語では、話し手と聞き手との関係によって、敬語を使う場合と使わない場合とのどちらかが選択される。文章語のなかでも、常体(デアル体)と敬体(デス体)との区別があるが、これは読み手に対する関係ではなく、論説・文芸作品など、文章のジャンルによって使い分けられるもので、一般には常体が用いられる。

階級・職業による相違についてみると、古代から近代にかけては、各時代ごとに種々の階級語・職業語などがあったようで、中古・中世には、伊勢(いせ)神宮などの祭祀(さいし)に関係する人々の間に用いられた特殊な用語や、宮廷の女官を中心に使われた特別のことばなどがあった。ことに近世になると、封建的社会制度の確立によって、武士・農民・工人・商人の社会的差別が強く行われ、それに伴って、武士階級の言語と農民などの言語との間に、際だった差異が生じたと思われる。このほか、遊里には、そこだけの独特の言語が行われたという。明治時代以後には、そのような階級的差別はいちおう撤廃されたものの、なお、官吏・軍人などと商人・職人などとの間には、若干の差異が存した。それも、第二次世界大戦以後には、社会の変革に伴って急速に減少し、社会・職業による言語の差異は、しだいに小さくなって、全体として均一化の方向に進んでいるとみることができよう。

[築島 裕]

音韻

日本語の標準的な音韻の体系は、だいたい次のように整理される。

発話(文)は、その息の切れ目によって文節に分析され、文節はさらに音節に分けられ、音節はさらに単音に分けられる。単音には子音と母音とがあるが、子音のうち、j(y)とwとは母音に近い性質も備えていて、半母音ともよばれる。日本語では、音節という単位が重要で、古来これが強く意識され、平仮名も片仮名も、これを単位として製作された。に片仮名とローマ字(音韻の記号)とで日本語の音節を示す。このなかには、漢字音だけにしか使われないもの、外来語だけにしか使われないもの、ミャのようにクを伴って「ミャク」という形でだけしか使われないもの、その他使用の範囲が限られているものなどがある。

開音節(母音で終わる音節)が中心をなす性格は、日本語の諸方言にわたって存在するが、この性格は有史以来大きな変化を遂げていない。例外として、はねる音(撥音(はつおん)、ン)やつまる音(促音、ッ)(音韻論では、それぞれ/N/,/ʔ/などと表記される)があるが、いずれも9世紀以降に新しく発生したものであり、これらは拗音(ようおん)(キャ・シュ・チョなど)とともに中国語音の影響と説かれている。

8世紀までの日本語では、母音の種類が現在よりも3種多い8種が区別されていたと一般に考えられており(近時は理論上それを否定する見解もある)、古くキ・ケ・コ・ソ・ト・ノ・ヒ・ヘ・ミ・メ・モ・ヨ・ロの13の仮名について、語によってそれぞれ2種の使い分けがなされていた。8世紀後半からその区別がなくなり始め、9世紀のなかばごろにはいまと同じようになったとみられる。また古くはア行のエeとヤ行のエje(ye)との区別もあったが、10世紀なかばごろからjeに統一された。また、ハ行音は古くpa、pi、pu、pe、poであったという説があるが、これは琉球(りゅうきゅう)方言の一部に残っている発音その他によって推定したもので、確実ではない。8世紀ごろにはΦ(F)の子音になっていたかといわれる。そのΦも、10世紀末ごろから語中・語尾ではwに変化して、Φはわずかに語頭だけに残ったが、さらに17世紀以後には、Φu以外はhに変わった。サ行音の子音については不明な点が多いが、サはtsa、ソはtsoであったかといわれている。タ行音は古くはta、ti、tu、te、toであったとされる。その他の音節の音価は、古くから現代と同じか、または同類のものであったらしい。16世紀の末ごろには、pがあって促音の次におこることがあった。

中世末以降、ヨーロッパ諸言語からの借用語が生じ、それらのなかで使われる音として、ミュ・スィ・シェ・ティ・ファ・フィ・フェ・ヴァ・ヴェなどの音節が生じたが、ティ・ファなどは、古く国語にあった音で、それがのちにti>tʃi、Φa>haのように転じたあとの空隙(くうげき)を埋めたものである。子音には、k,g,s,ʃ,z,ʒ,t,tʃ,ts,d,dz,dʒ,n,h,ç,Φ,b,p,m,j,r,wなどがあり、このうちj,wは半母音ともよばれている。母音にはa,i,u,e,oの5種が標準的だが、uの音声など、東京方言ではɯ、関西方言ではuなどの区別があり、またiとuとの区別をしない場合をもつ方言、琉球方言のようにa,i,uの3種だけの方言など、若干の揺れがある。しかし、開音節が中心をなす点はだいたい諸方言を通じていえることである。

アクセントは、音節単位の相対的な高低を備えた、いわゆる高低アクセントであり、関西式、関東式、一型の3種に大別され、諸方言の間にいわゆる「型の対応の法則」がみいだされる。この法則は、現代語のなかばかりでなく、同じ京都方言のなかでも、現代、近世初期、平安時代末期という、歴史的な面でも存在することが証明されている。なお、日本語のアクセントの歴史は、平安時代末期(12世紀ごろ)の状態が体系的に知られているが、それ以前のことは断片的にしか判明しない。そして、中世以後の変化の状態も、かならずしも明確でないが、近世初期の体系を得る資料が知られている。しかし、これらはいずれも京都方言の体系であって、現代の諸方言に存する三大別が、歴史的にどのような相互関係にあったのかについては、諸論があるが、いまだ定説を得るに至っていない。

[築島 裕]

文字

現代の日本語に使用される文字には、漢字と平仮名と片仮名との3種があるが、このうち主として使われるのは漢字と平仮名とであって、片仮名は補助的な役割を果たしている。このほか、ローマ字、ギリシア文字などが使われることもあるが、特殊な場合に限られる。前記のような使用状態は第二次世界大戦以降のことで、それ以前は、憲法・法令など公用の文書は漢字と片仮名との混用で書かれることが多かった。江戸時代までは、漢字だけの文章がもっと多く行われていた。もともと日本には、本来の文字はなかったのであり、神代(じんだい)文字などと称して、古代の日本から独特の文字があったという説は、後世の人々の捏造(ねつぞう)である。

日本人は、大陸からの漢字の伝来によって初めて文字を知ったと考えられる。その時期は明らかでないが、すでに5世紀の初めごろには、日本において漢字を使って文章をつくり、またそれを使って日本語を表音的に書き記したりしていた。平仮名・片仮名は、漢字の表音的な用法(万葉仮名)に基づいて、その字体を簡略化したり、または字画の一部分を省略したりして創案した文字で、日本の宮廷の書記や寺院の学僧などによって、9世紀初頭以来使用された。平仮名は10世紀の末ごろにはひととおり完成して、その後は書道という美術的な要素も加味されて複雑化したが、片仮名のほうはまったく実用性だけで発達し、12世紀ごろまでにだいたい完成した。平仮名は最初から独立して、または漢字と併用して使われたが、片仮名は最初は主として漢文の訓点の記入のために、その補助的な符号として使われた。他方、漢字と併用されることも早くからおこり、やがてその用法が盛んになるとともに、片仮名だけが独立して使われることも生じた。だいたいにおいて、平仮名は文学作品や女性や幼童用に、片仮名は漢文を中心とした学者・僧侶など男性の世界で使われることが多かった。

仮名の字母表としては「いろは歌」が行われた。主として平仮名で記されたもので、「いろはにほへとちりぬるをわかよたれそつねならむうゐのおくやまけふこえてあさきゆめみしゑひもせす」の47文字である(このほか、末尾に「ん」や「京」を加えることもある)。諸行無常を述べた仏教の経典の字句に基づいたものといわれ、弘法(こうぼう)大師空海(774―835)の作と信じられて、広く行われた。ただし、この歌の成立年代はたぶん10世紀中ごろ以後であって、空海の作であるとは信じられない。歴史的仮名遣いも、この歌にみられる字母を基にして定められ、以前は辞書の語順その他に広く用いられたが、「現代かなづかい」のなかで「ゐ」「ゑ」の2字がなくなったため、現在ではこれを知らない人も多くなった。一方、五十音図(アイウエオ)は、本来音韻学の世界で考案された図表であるが、のちには字母表のようにも考えられるようになり、1920年代以降は、辞書の語順はもとより、順序や列挙の表示などにも広く用いられている。吉備真備(きびのまきび)(693―775)の作というのは妄説で、10世紀末ごろの仏教の僧の作とみるのが穏当であろう。

ローマ字は中世末にヨーロッパから渡来し、一時はその活版印刷による出版なども行われたが、キリスト教禁圧のために滅びた。しかし、その後、オランダその他の西洋諸国との交渉に伴って、近世の中ごろ以後、蘭学(らんがく)などの洋学がおこり、そのなかでローマ字も使われたが、一部学者の間だけであった。明治以後は、欧米との交流が盛んになって、外国語学習なども普及し、漢字や仮名のかわりにローマ字で日本語を表記することを企図する運動も起こった。明治初期以来、漢字を廃止して平仮名または片仮名だけで国語を表記しようとする運動「カナモジカイ」などがあり、それらと一連の国字改革運動は、それ以後も継続的に続けられている。1946年(昭和21)に公布された「当用漢字」は、漢字を1850字に制限するもので、この改革運動の第一歩ともみられたが、その後各方面からの反発が大きく、1981年には逆に「常用漢字」として1945字に増加し、その規制の方針も大いに緩和された。2010年(平成22)の改定で196字の追加と5字の削除があり、常用漢字は2136字となった。第二次世界大戦後の改革は、当時のアメリカ軍の占領政策の強制もあったといわれるが、日本語の語彙(ごい)の体系や文体などと深く関係するこの問題を、画一的・表面的に処理したという難点もあったものの、この漢字制限によって日本語の表現が平易化・簡略化されたことは確かであろう。一方、前の時代の文化的遺産の継承が不円滑になったり、微妙な表現上の豊富さが減殺されたりしたマイナス面も否定できない。

上述のように、漢字は、長い年月の間、日本語表記の中心をなしてきた。そのなかで、中国には存在しなかったような、日本独特の用法も多方面にわたって発達した。まず、漢字のよみ方については、本来の漢字の字音に基づいて、日本漢字音(「音」「字音」)が定着したが、それも古く伝来した「呉音」「漢音」や、のちに伝わった「唐音」など、いくつかの種類があり、新しい形が伝わったのちも、古い形が滅びないで、それぞれ別個の体系を備えてあわせ行われた。さらに、漢字の意味を日本語に翻訳し、その日本語を、漢字のよみ方の一つとして社会的な慣用として固定させ、進んで、それらの漢字によって日本語を表記するという方式を考え出した。このよみ方を「訓」「和訓」とよぶ。そして、「音」と「訓」とが両立し、同じ文のなかでも使い分けられるという方式が確立していったが、「訓」のなかにも、古代日本語の形が後世まで変わらずに伝えられるものが少なくなかった。このように、外国語音と日本語といった二つの異なった要素を併存させ、しかも長い時代にわたって衰滅することなく継承されて現代に至ったことは、他の中国周辺で漢字を受け入れた諸言語のなかには例をみないことで、日本語の包容性を示す一つの現象とみることができよう。さらにまた、漢字の形に似せて新しく日本で製作した文字(国字)もあった。「榊(さかき)」「峠(とうげ)」などがそれであって、二つ以上の漢字を組み合わせて、各字のもつ意味を合成させて日本語の概念を表現しようとしたものである。この種の文字は、それらだけで文字の体系を構成したのではなく、従来から存した漢字の補完的機能のみをもつものであって、仮名で表記しようとすればそれも可能であるにもかかわらず、仮名でなく故意に漢字を使用した点に、漢字を本格的な文字として重視した、古代の日本人の意識をうかがうことができる。

[築島 裕]

文法

世界の諸言語の大分類のなかで、日本語は膠着(こうちゃく)語agglutinative languageの部類に属するとされるが、これは、実質的な意味をもって独立して使用される単語(名詞・動詞など)の下に、形式的意味だけで、独立しては使用されない単語(助詞・助動詞)などが連接していって、それによって、主語・述語・修飾語などの、文法的な働きを果たすものをさす。この点では、アルタイ諸言語、フィン・ウゴル語などと同類とされる。

前述のように、日本語の単語は、文法的にみて大きく二つに分けられる。一つは実質的な意味をもち、それだけで使用される単語で、自立語・詞(し)・観念語などといい、一つは形式的な意味だけで、それだけでは使用されず、かならず自立語の下について、独立しては使われない単語で、付属語・辞(じ)などという。

また、語によっては、文中での働き、または次にくる語の種類によって形を変えることがある。これを活用と称する。活用は、自立語の動詞・形容詞などと、付属語の助動詞とにみられる。ヨーロッパ諸言語では、単数・複数などの「数」、主格・所有格・目的格・補格などの「格」、男性・女性などの「性」、現在・過去・未来などの「時」、原級・比較級・最上級などのように内容が表す「程度」などによって語の形が変化するものがあるが、日本語には、この種の語形変化はなく、助詞・助動詞・接尾語を下につけたり、上に副詞を加えたりして表現する。また、ヨーロッパ諸言語では、動詞を文の最初にたてて、疑問や命令を表すことがあるが、日本語では、助詞を加えたり、活用で語形を変化させたりして表すのが原則である。

否定表現には、打ち消しを表す助動詞や助詞(「ない」「な」など)を用いるのが原則であり、副詞によって否定を表す中国語(「不」「非」など)や西欧語(no, never, nor, nichtなど)と大きく異なっている(古代日本語の「な行きそ」などの「な」は副詞とも考えられ、例外的であるが、これについては異説もある)。ただ、形容詞「ない」が含まれる語(「あじけなさ」「こころもとない」など)は、否定を表すこともあり、また漢語の「無能」「不備」「非力」などの「無」「不」「非」や、西欧語の「ノースモーキング」「ノンストップ」などの「ノー」「ノン」のような外来語が語構成要素として使用される。これらは自立語のなかで否定的な意味になったものである。陳述副詞といわれる一群の語がある。「けっして……ない」「たぶん……だろう」などの「けっして」「たぶん」のように、下にかならず打ち消しまたは推量などの語を伴うもので、外国語ではneverのように1語で表されるものも、日本語では副詞と助動詞に分けて2語で表されるものが多い。この種の語は、古代から現代に至るまで一貫して日本語のなかに存在しているが、漢文の訓読の影響によって生じたものが多いのかもしれない。

自立語は、活用のないものとあるものとによって、体言と用言との別がたてられる。このほか、副詞の類(たぐい)も、活用がなく、前者に包摂されることもあるが、多くは別の品詞としてたてられる。

名詞は、語形変化をもたず、この点では代名詞と同様であるが、代名詞には話し手と聞き手との関係によって語形が選択されるという特質があり、このことは名詞との大きな相違点である。日本語の代名詞は、第一人称(自称)、第二人称(対称)、第三人称(他称)に三大別され、さらに第三人称については、話し手中心の近称、聞き手中心の中称、第三者中心の遠称、不特定の不定称などに分けられ、第三人称については、事物、場所などによりコレ・ソレ・アレ・ドレ、ココ・ソコ・アソコ・ドコなどの語彙(ごい)体系が備わっている。また、人称については、話し手と聞き手との相対関係その他によって、たとえば第一人称については、ワタクシ・ワタシ・ボク・オレなど、多種の語が場合によって使い分けられる。これは他言語にはまれな、日本語の特殊性の一つとみることができる。

副詞の類も語形変化がなく、この点、名詞と相通ずる点がある。広義の副詞は、他語を修飾する機能のみを有する語を広く包含するので、接続詞や感動詞まで副詞の一部とする説もあり、多くの場合は、もっぱら用言を修飾するが、語によっては体言を修飾する機能を併有するもの(「やや」「すこし」など)もある。一方、体言修飾のみの機能をもつ一類があって(「あらゆる」「あ(或)る」など)連体詞・副体詞などとよばれる。また、その形だけで他の体言を修飾しながらも、体言としての機能をも備えている語(「ひとり」「きのう」など)もあり、これらは時数詞などと一括されることもある。数を表す語はこの一類のなかに含まれるが、西欧語などにおける数詞と比べると、語形変化をもたないこと、序列を表すための特定の形をもたず、「第一」「二番目」などの「第」「番目」のような接頭語・接尾語などによって表すことなどが特徴である。総じて、体言のうち、名詞の類と副詞の類とは、その境界が不明確で、その意味内容が実体的であるか属性的であるかによって、区別されるにすぎない。この点からみると、いわゆる形容動詞とよばれる一類の語も、その語幹の部分は、意味内容が属性的で、修飾性が強く、「静かだ」のように、指定辞「だ」を伴って用いられることが多いので、「だ」とともに1語と認定されたうえでの品詞であるが、意味内容の範疇(はんちゅう)のうえからは形容詞に近いもので、形容詞が語幹に「い」「く」などの語尾を伴うのと類似した性格をもつ。ただし、形容詞の語幹よりも形容動詞の語幹のほうが独立性がはるかに強い。

用言のなかでも、形容詞は、前述のように語幹に独立性があり、それに諸種の語尾が添ったもので、活用という語形変化はあるが、西欧語のような、程度(比較級・最上級)や、性・数による語形の相違などは存せず、もっぱら文中における他の語との連続関係と、命令・指定など叙述の方式の相違に基づく語形の変化があるのみであって、この点は動詞と近似する。一方、動詞は、活用の性質としては形容詞とも相似するが、語幹の独立性がほとんどないことは、形容詞と大きく異なる点であり、時・格・数・性などによる語形変化をもたないことは、西欧語の動詞と本質的に相違する点である。日本語の動詞の活用の基本的な形式は、語尾の母音が交替する型と、語末にル・レなどの音節が添加する型と、その両者が混在する型との3種がたてられ、五段活用・下一段活用等に区分されるが、この分類はまったく活用の方式の型による形式上のものにすぎず、意味内容等とは関係がない。動詞は主として動作を表し、形容詞は状態を表すとされるが、動詞のなかにも「ある」「いる」のように状態的なものもあり、両者の意味的区別はかならずしも明確でない。

冠詞・関係代名詞の存在しないことも、日本語の特徴の一つに数えられる。冠詞のかわりには「その」「あ(或)る」などの連体詞の類が用いられるが、まったく使用されない場合も多い。関係代名詞のかわりには、準体助詞「の」が使われることもあるが、多くは、長い連体修飾語によって表される。しかし、むしろ一度文を終結し、改めてその名詞を主語とした別の文として下に続けるほうが、日本語としては自然な形のようである。

日本語の古い形においては、接続詞・連体詞の類はほとんど存在せず、あとになってから、他品詞からの転成、または2語以上の複合によって生じたものらしく、その契機の一つとしては、漢文の訓読による論理的表現法など、新しい方式の要求があったかと思われる。助詞の類も、もと感動詞的なものからの変化や、体言・動詞などから転じたものなどが多く、本来の助詞はごく少数であったかとみられる。有史以後においても、たとえば、8世紀(奈良時代)の記紀万葉の歌謡には、接続詞がほとんどみえないこと、接続法においても接続助詞「ば」「ども」等を用いない方式があることが注意される。その当時から、先に述べたような諸品詞の性格はだいたい具備しており、その後今日に至るまで1200年の間に、さほど大きな本質的変革はみられない。ただ、活用の形式には若干の変転があって、動詞の場合には、古く平安時代には9種類だったものが、現代では5種類に減じ、形容詞は2種類だったものが1種類になった。また、助詞・助動詞・接続詞などは、古代語と現代語との間に語彙の交替が激しく、語形は変わらなくても活用や用法のうえで著しい差がみられる。そのなかでも、ことに注意されるのは、助動詞の回想・完了、および推量を表現する語が、古くは多数存したのに、現代語では非常に少数に減じたこと(「き・けり・つ・ぬ・たり・り」が「た」1語に統合され、「む」「らむ」「けむ」などが、「だろう」「ただろう」など、2語以上の複合形で表されるようになった)などの事実である。助詞の用法に関しては、古く「係り結びの法則」なるものが存し、文中に「ぞ」「なむ」「や」「か」の助詞がある場合には、文末を終止形でなく連体形で結び、「こそ」がある場合には已然形(いぜんけい)で結ぶという構文法があった。これは13世紀以後衰退して、現代ではほとんど消滅してしまったが、このような変則的な終止を伴う構文が忌避されたことは、前述の動詞の活用の型や助動詞の減少などと並んで、日本語の文法の画一化的方向への変容の傾向として統括できることかもしれない。

品詞の転成は古くから存したが、品詞の体系そのものはほとんど変化がなく、同一の語が品詞を転ずることもまれであった。形容動詞のスルド(尖)ナリが形容詞スルドイに転じたりするのは、例外的な事象である。また、助詞・助動詞はおよそすべて和語ばかりであって、漢語とみられるのは文語の「やうなり」、口語の「ようだ」「そうだ」くらいである(もっとも、この2語については漢語でなく和語とする見解もある)。これは、日本語の文法的枠組みが相当に強固であって、外来の言語に接触しても、容易に改変を被らなかったという一証となるであろう。

[築島 裕]

語彙

現代の日本語には、前述のように、本来の和語のほか、漢語(字音語)、外来語が多数使用されており、その語の種類としては、自立語についていえば、和語はその半数に及ばないと考えられるが、日常一般に使用される語のなかには、たとえば基礎語彙(ごい)などでは、和語が圧倒的多数を占めている。和語の自立語は、有史以来語形に変化を遂げたものも多いが、その多くは普遍的音韻変化によるものであり、たとえば、ハナ(花)がΦ(F)anaからhanaへ、ユエ(故)がj(y)uweからjujeを経てjueへなどのようなものである。個別的な変化としては、ハ(端)がハシ、ヲ(尾)がシッポ(尻尾)など、一音節などの短い語形が長くなったものなどが多く、このようにもともと一音節語・二音節語が多かったのが、のちに長語形化したものが多いと思われる。さらに、古く和語には濁音で始まる語がなかったのに、のちにはイ(ウ)ダク(抱)からダク、イ(ウ)バラ(茨)からバラ(薔薇)などのように、濁音が語の始めにたつ語が現れるようになった。これは、漢語の流入の影響によるものかもしれない。

和語と漢語、あるいは和語と外来語との複合語も多く作成された。しかし、これらの多くは、名詞または形容動詞の語幹など、体言的なものとして取り入れられ、ときに形容詞の語幹になったもの(古く「しふね(執念)し」、1970年代以降の「ナウい」など)もあるが、いずれも広い意味での体言的なものに含まれる。動詞になった外来語もまれであって、古くは「れうる(料理)」、現代には「ダブる」などの例があるが、接尾語として動詞活用をする「る」を伴ったもので、やはり語幹は体言的な性格を含むものである。副詞・助動詞・助詞などになったものはみられず、語彙借入の文法的な枠は固いとみることができる。

[築島 裕]

日本語と情報技術

1950年代から日本でもコンピュータが急速に普及した。当初のコンピュータではハードやソフトの制約から漢字や平仮名を扱うことができず、コンピュータ用の文字コード(情報交換用の符号)としては、片仮名用のコードがあるだけであった。1970年代には徐々に漢字も扱えるようにはなったが、メーカーごとに異なった規格であり、自由なデータ交換ができなかった。しかし、1978年(昭和53)にJIS(ジス)(日本工業規格。現、日本産業規格)の漢字用の文字コード(情報交換用漢字符号系)としてJIS漢字コード(JIS C 6226-1978)が初めて決定され、第一水準2965字、第二水準3390字の漢字や平仮名が自由に使用できるようになった。同時に漢字に対応したディスプレーやプリンターも一般化することにより、大型コンピュータの世界で日本語処理が本格化した。また同年には最初の日本語ワープロ専用機も発売されたことで「仮名漢字変換」の技術が徐々に一般化して、日本語入力が容易になった。2000年(平成12)を過ぎた時点でも日本語入力を行うための基本的な方法はこの仮名漢字変換技術である。1980年代なかばになるとパソコンの能力が向上し、自由に日本語処理が行えるようになってきた。その間、JIS漢字コードとしては、1983年に字体の一部の改正(JIS C 6226-1983。いわゆるJIS83)が行われたが、プリンター印字などにおいて旧規格(いわゆるJIS78)との間に非互換性が生じて混乱を招いた。1990年には補助漢字(JIS X 0212-1990)が、2000年には第三・第四水準漢字(JIS X 0213-2000)が追加されたが、ハードやソフトの制約から使用できない場合がある。

以上のような過程を経てコンピュータで自由に日本語を扱えるようになったことにより、1990年代ごろから日本語にかかわるいろいろな社会現象のうえで大きな変化が生じてきている。高速な日本語データ検索、コンピュータによる翻訳、音声認識や合成、手書き文字認識などが研究され、かなりの程度実用化された。またコンピュータによる組版・印刷が容易に低コストでできるようになったため、旧来の活字印刷技術がほぼ使われなくなるなど、日本語の印刷物には大きな変革が生じ、またCD-ROMなどまったく新しいメディアによる刊行物も増えた。インターネット上にハイパーテキストを展開する技術であるWWW(ワールド・ワイド・ウェブ)が一般にも広まり、日本語によるいわゆるホームページがネット上に大量に展開するようになったのも、1990年代以降の日本語のきわめて大きな変化である。今後、各種の出版活動や教育など、日本語による言語生活のかなりの部分がますますインターネットの上で行われるようになることが予測され、そのような社会における日本語のあり方の研究が今後必要となってくると考えられている。

[近藤泰弘]

日本語の将来

東京を中心として諸文化現象が集中する傾向は、今後ますますその度を加え、教育の高度化、新聞・ラジオ・テレビなどのマスコミ、インターネットなどの情報・通信技術それに交通機関の発達などが、それを推進することであろう。それに伴い、共通語の勢力は年とともに増大し、方言の比重はいっそう減少していくと思われる。ただし、それは言語生活の一面であって、他面では、生活語ともみられる方言の力強さも失われることはないであろう。共通語化にあたっては、語彙(ごい)や文法の諸現象が第一に実現するが、音韻、とくにアクセントについては、方言的性格は根強く保持されるであろう。さらにまた、欧米文化へのあこがれとその輸入は、今後もより推進され、それに伴って外来語の流入は今後いよいよ盛行すると思われる。新しい事象の名称などはいうに及ばず、従来からの名詞や動詞、形容詞などまでも、英語その他の言語にとって代わられてしまうものが多くなっていくであろう。

外来語の音韻については、スィ・ティ・ファ・フィ・フェ・フォなどの音節は、日本語の音韻体系のなかに、いよいよ強固な地位を得るであろう。しかし、文法面では、外来語による変容はほとんど生じないと推測される。ただ、主語を明瞭(めいりょう)に提示したり、条件法が明確に表現されたりする論理的な方式は、外国文化との接触によって今後強化される傾向に進むであろう。他方、日常的場面では、語尾や文末の簡略化、非論理的な単語の羅列による一種の情緒的表現などもしだいに勢力を得てくるようにもみえるが、永続性は乏しく、一時的な現象として多くは消滅するものと思われる。

表記面では、漢字と平仮名とによる口語文の文体がしだいに定着し、漢字削減その他の表記上の変革はあまり行われないであろうが、一般の表記表現の能力は、かならずしも上昇していくとは思われず、コンピュータの普及が、むしろ表現の豊かさを損ない、読解能力を低下させる現象を生みつつあることは否定できない。JIS漢字の制定とそのコンピュータへの導入は、常用漢字の存在意義を著しく希薄にしたことも大きな問題である。

一般に、表現の平易化と並んで画一化が進行し、情緒性の貧困化、敬語の退化などをもたらし、老年層と若年層との間の言語感覚の食い違いによる軋轢(あつれき)は、今後とも増大することと思われる。国語の平板化、表現の貧困化、論理性の弱化などは、けっして望ましい方向ではなく、学校国語教育における方針の確立、マスコミ関係者の反省と自覚などを軸として、一般人の国語への意識の振興を期待すべきであろう。

[築島 裕]

『『国語学概論』(『橋本進吉博士著作集 第1冊』1946・岩波書店)』▽『金田一春彦著『日本語』(岩波新書)』▽『池上禎造・金田一春彦「日本語」(『国語学大辞典』所収・1980・東京堂出版)』▽『金田一春彦・林大・柴田武編『日本語百科大事典』(1988・大修館書店)』▽『芝野耕司編著『JIS漢字字典』(1997・日本規格協会)』▽『長尾真・黒橋禎夫・佐藤理史・池原悟・中野洋著『岩波講座 言語の科学9 言語情報処理』(1998・岩波書店)』

百科事典マイペディア 「日本語」の意味・わかりやすい解説

日本語【にほんご】

→関連項目国語|上代特殊仮名遣い|日本人

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「日本語」の意味・わかりやすい解説

日本語

にほんご

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界の主要言語がわかる事典 「日本語」の解説

にほんご【日本語】

山川 日本史小辞典 改訂新版 「日本語」の解説

日本語

にほんご

ウラル・アルタイ語系に属するとされ,日本列島でほぼ千数百年以上使われてきた言語。使用者数では世界で第10位以内といわれるが,使用範囲は日本列島の中に限られる。祖語を共通にする言語は見いだされず,系統的には孤立する。膠着語(こうちゃくご)である点は朝鮮,モンゴル,トルコ,南方諸地域の言語と共通する。音節が開音節で,原則的に子音1に母音1が結合する単純な構造をもつ。語は自立語(話し手の判断にかかわらず存在する内容を表す語),付属語(話し手の判断内容を表す語)からなり,両者をくみあわせることで,なにがおこったかを絶対に必要な内容とし,必要に応じて,なにがそれをもたらしたかを加え,それを中心にしてさらに語を適宜補う形で表現がなりたつ。歴史的に他の言語との接触が少なく,事態を話し手の立場からとらえる特徴がある。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の日本語の言及

【字音】より

…日本の〈国字〉(中国には元来存在しない日本製漢字)の字音も,この字音体系に反しない形をとる(働(ドウ),鱇(カウ)等)。

[日本漢字音]

日本語での漢字の〈読み〉には,漢字音である〈音〉以外に〈訓(クン)〉がある。例えば〈東〉の音はトウ,訓はひがし。…

【主語・述語】より

…つまり他動詞の場合には意味上の〈仕手〉と形態上の主格とが合致しない((1)(4)の基準が合致しない)わけで,いずれを主語と見るかが問題となるのである。

[日本語の主語]

日本語の場合も,主語はその認定からして問題になる。冒頭に見たように〈何が(は)〉に当たるものと述べるだけでは実は不十分で,これに増減を行う必要があるのだが,たとえば,(A)〈太郎も来た〉〈子どもしかいない〉〈君の読んだ本〉〈僕行くよ〉などのゴシックで示される部分の類は,〈が〉〈は〉を伴わないが主語と見る,(B)〈手紙はもう書いた〉〈少しはできる〉のゴシック部分の類は主語と認めない,などの点ではまず一致を見ているものの,(e)〈水が飲みたい〉や(D)〈僕はうなぎだ〉(料理を注文する場面で)などのゴシック部分の類をどう見るか,(E)〈象は鼻が長い〉〈魚は鯛がいい〉のような文をどう分析するか,などについては研究者の間でも論議がある(なお(e)の類については,学校文法では一般に主語と扱ってきた)。…

【東京語】より

…広く(地方出身者をも含めて)東京で使われている言葉全体をさすこともあり,共通語の基盤としての山手言葉だけをさすこともある。 一定の地域の人が幼い時から身につけ,日常生活に使うという点では,東京語は他の地方の言葉と同じく,日本語の方言の一つである。この意味では〈東京方言〉〈東京弁〉ともいわれる。…

【日本】より

…。◎―自然については〈日本列島〉,住民については〈日本人〉をはじめ〈アイヌ〉〈在日朝鮮人〉など,言語については〈日本語〉をはじめ,〈琉球語〉〈アイヌ語〉〈方言〉など。◎―歴史については,とくに〈古代社会〉〈中世社会〉〈近世社会〉〈近代社会〉の大項目をはじめ,〈先縄文時代〉〈縄文文化〉〈弥生文化〉〈古墳文化〉に続き,〈飛鳥時代〉から〈昭和時代〉に至る各時代を概説した項目。…

【日本語教育】より

…ここで言う〈日本語教育〉というのは,〈外国人に対する日本語の教育〉の意である。日本人に対する日本語の教育を〈国語教育〉と呼ぶのに対比させた使い方で,〈外国語としての日本語の教育〉〈第二言語教育としての日本語教育〉という言い方もある。…

【日本文学】より

… 日本の文学というときの,〈日本の〉には少なくとも2義がある。その一つは,〈日本語で書かれた(表現された)〉という意味であり,もう一つは〈日本人によって書かれた(表現された)〉という意味である。前者をとれば,日本文学とは日本語で書かれた作品であり,後者をとれば,日本語または中国語(漢詩文),または例外的に英語で書かれた作品を含む。…

【標準語】より

…

[日本の標準語]

日本でも第2次大戦前は,東京山の手の話し言葉(東京語)を基盤とする標準語が全国民の使うべきものとされたが,実際には教科書や言文一致運動以降の文学作品の書き言葉として広まった。戦後は,現実に存在するものを〈共通語〉と呼ぶことが唱えられ,標準語は〈これから作りあげるべき正しく美しい理想的な日本語〉という性格を与えられて,現実には存在しないものとされた。しかし,標準語に非常に近いものが現に観察される。…

【琉球語】より

…〈琉球列島〉の全域,すなわち奄美諸島,沖縄諸島,宮古諸島,八重山諸島で話されている諸方言の総称。〈琉球方言〉ともいい,後述するようにふつう〈本土方言〉とともに日本語の二大方言をなすとみられている。 琉球語圏の最西端は台湾に近い与那国島,最北端は奄美大島で,鹿児島県下の種子島,屋久島,口永良部(くちのえらぶ)島,吐噶喇(とから)列島などでは本土系の方言が使われている。…

【和語】より

…日本で本来の日本語をさしていう。〈倭語〉とも書き,〈大和言葉(やまとことば)〉ともいう。…

※「日本語」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...