フェーン(読み)ふぇーん(その他表記)foehn

精選版 日本国語大辞典 「フェーン」の意味・読み・例文・類語

日本大百科全書(ニッポニカ) 「フェーン」の意味・わかりやすい解説

フェーン

ふぇーん

foehn 英語

Föhn ドイツ語

山脈の風下側でおこる温暖で乾燥した風。このことばは、初めヨーロッパ・アルプスを吹き越す風についていわれたが、現在は広く一般に、そのような性質の風をフェーンとよび、その風の影響下で生じた気象状況を「フェーン現象」とよんでいる。フェーンのことを日本では「風炎」と訳したこともあった。フェーンの語源には2説があり、一つはラテン語のファボニウスfavoniusから転訛(てんか)したとするもので、これは春の初めに吹く、植物の生育を助ける西風のことである。他の説はゴート語のフォンfônからきたとするもので、これは「火」を意味する。

[根本順吉・青木 孝]

成因と性質

フェーンが吹くのは次のような理由による。

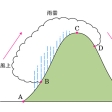

風が山脈を吹き越す場合、風上側で気流が飽和して雲ができると湿潤断熱減率(100メートルにつき約0.5℃)で気温が下がる。次に、この気流が風下に吹き降りてくる場合は、山の風上側で雨を降らせて水分が少なくなっているので、こんどは乾燥断熱減率(100メートルにつき約1.0℃)で気温が上昇する。したがって1000メートルの山を吹き越す場合は、この山を吹き越すときと吹き降りるときの断熱減率の差によって気温が約5℃上昇し、これがフェーンの原因となるのである。ヨーロッパ・アルプスのフェーンの主体は、南から北に風が吹き越す場合であるが、反対に、北側からイタリア側へ風が吹き降りる場合にもフェーンとなる。

フェーンが吹くときは、山の風上側で降雨を伴った雨雲がみられる。山を越えてこの雲が風下側にある高さまで降りてくると、気流の昇温によって雲は蒸発し消える。そのため山脈に平行して雲が壁のように一線をなしてみられる。これをフェーンの壁Föhnwall(ドイツ語)という。また山の風下側の上空にはレンズ雲やロール雲が現れるが、これは気流が山を越すとき波動現象をおこして定常波を形成するからである。

ヨーロッパ・アルプスの北の斜面では、谷の向きによって、フェーンが吹き降りやすい谷と、吹き降りにくい谷がある。前者の場合は、雪も早く融(と)けてブドウも多く実るが、後者の場合、いつまでも雪が残って陰鬱(いんうつ)な天気が続く。このため、隣接する谷に住む住民の気質にまで影響を与えているといわれている。ヨーロッパ・アルプスでフェーンが吹くことが予想される場合は、まず最初に火を落とし、防火対策を考える。フェーンが吹くと気分が悪くなったり頭痛を訴える人も多く、フェーンは一種の気象病の要因ともなっている。

[根本順吉・青木 孝]

世界のフェーン系の風

フェーンと同系の風として知られるものに次のようなものがある。シヌックchinook(アメリカ)、ゾンダzonda(アルゼンチン)、ルジュカljuka(バルカン半島)、ハルニー・ウィアトルhalny wiatr(ポーランド)、オースツルaustru(ルーマニア)、ファボゴンfavogon(スイス)、アスプルaspre(フランス)、カンタベリー北西風Canterbury northwester(ニュージーランド)。

日本では、日本海で低気圧が発達するとき、日本海側の各地で吹く「だしかぜ(出風)」はフェーンの性質をもっている。また、関東地方では、台風が通過後風が西に回るとフェーンとなる。

[根本順吉・青木 孝]

『伊藤学編『風のはなし1』(1986・技報堂出版)』▽『小倉義光著『お天気の科学――気象災害から身を守るために』(1994・森北出版)』▽『真木太一著『風と自然――気象学・農業気象・環境改善』増訂版(1999・開発社)』▽『山岸米二郎著『気象予報のための風の基礎知識』(2002・オーム社)』▽『吉野正敏著『世界の風・日本の風』(2008・成山堂書店)』▽『荒川正一著『局地風のいろいろ』3訂版(2011・成山堂書店)』

改訂新版 世界大百科事典 「フェーン」の意味・わかりやすい解説

フェーン

foehn

本来は局地風の一種で,アルプスの谷を吹き抜けていく南よりの温暖な下降風をいうが,一般用語としては,低気圧の通過などに際して,海洋上にあった湿潤な空気が山を越えて反対側に吹き込んだとき,風が吹き下りる側の山麓で異常乾燥・異常高温の風が吹く現象をいう。これは山に沿って上昇する空気塊が凝結高度以上では湿潤断熱減率(約5℃/km)で降温し,降水を終えてから山に沿って降下するときには乾燥断熱減率(約10℃/km)で気温が上昇するために起こるものである(図参照)。アルプス北側のスイスの谷間とかアメリカのロッキー山脈の東側山麓(これはチヌークChinookと呼ばれている)などで顕著にみられるが,日本でも台風が日本海を通過するときなどに日本海沿岸でフェーン現象が起こり大火の一因となっている。水が水蒸気になるときは潜熱を周囲から取り,反対に水蒸気が凝結するときは潜熱を周囲に放出するが,水蒸気が凝結を起こすに足りないほど山が低い場合には,このフェーン現象は起こらないことになる。山が高いほど,水蒸気を完全に凝結させるので潜熱の放出も大きく,そのため気温は上昇し,湿度は減少する。また初めの湿度が高いほど,空気中に含まれる水蒸気が多いので,温度が上昇する割合も大きくなる。日本では1933年7月25日山形市にフェーン現象が現れ,気温40.6℃,湿度26%の記録がある。またフェーン現象に伴う大火例としては,55年の新潟市の大火(被災世帯1193),66年の三沢市の大火(被災世帯817),76年酒田市の大火(被災世帯1023)などがある。

執筆者:花房 竜男

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「フェーン」の意味・わかりやすい解説

フェーン

→関連項目おろし(颪)|山岳気候|断熱変化|チヌーク|富山[県]|ボラ

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「フェーン」の意味・わかりやすい解説

フェーン

foehn

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

最新 地学事典 「フェーン」の解説

フェーン

foehn

山脈を越えてくる高温で乾燥した気流のこと。アルプス地方に語源をもつが,他の地域でも一般的に用いられる。山脈の風上側では湿潤断熱的に上昇し,水蒸気の潜熱の作用で0.6℃/100m前後で冷却し,風下側では乾燥断熱的に約1℃/100mで昇温しながら下降するので,乾いた暖かい風になる。潜熱加熱を伴わず,断熱圧縮で温度が上昇するものはドライフェーンと呼ばれる。

執筆者:榧根 勇・田中 博

出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内のフェーンの言及

【風】より

…さらに,このように斜面に沿って吹く風のことを斜面風ともいう。(3)局地風 局地的な地形によって作り出される風を局地風といい,その土地固有の風で〈おろし〉〈フェーン〉〈だし〉などの名で呼ばれている。(4)竜巻 漏斗雲を伴う旋風のことで,不連続線が通過するときや雷雲が発生したとき,あるいは台風の外域などに起こりやすい。…

※「フェーン」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...