上水道(読み)ジョウスイドウ(その他表記)drinking water supply

精選版 日本国語大辞典 「上水道」の意味・読み・例文・類語

じょうすい‐どうジャウスイダウ【上水道】

- 〘 名詞 〙 飲料その他に用いる水を導管や溝(みぞ)で人々に供給する設備。水道。上水。⇔下水道。

- [初出の実例]「神田上水道、水けがれ候間、水切きよめ」(出典:正宝事録‐八・元祿六年(1693)覚)

改訂新版 世界大百科事典 「上水道」の意味・わかりやすい解説

上水道 (じょうすいどう)

drinking water supply

water works

都市や集落へ飲料水を供給する施設の総体をいう。日本では江戸時代初期に生活用水の供給を主目的とする水利施設が初めて設けられたときに,それまでの農業用水施設と区別して上水,または水道ということばが用いられた。現在では都市への用水供給施設のうち,飲用(家庭用)を目的に含めていない水道(工業用水道など)に対して,飲用水の供給施設を一般に上水道と呼んでいる。行政用語としては〈水道事業〉を計画規模によって上水道(計画給水人口5001人以上)と簡易水道(101人以上5000人以下)に分けているほか,水道局へ浄水を卸売する用水供給事業,特定の対象に給水する専用水道に区分している。また水道事業とは別に農山村にごく小規模ながら営農水道,飲雑用水供給施設,共同井戸などと呼称されている水道がある。ここではこのような行政上の用語区分にかかわらず,都市や集落への飲用水の供給を目的とするシステムを上水道,または単に水道と呼ぶこととする。

→飲料水

上水道の歴史

古代,中世の水道

新石器時代,人が農耕を始め定着するころから,集落,とくに乾燥地域の集落では生活用水の継続的確保が重要な課題となった。最初の集落はおそらく泉など水のあるところにできたであろうが,集落が大きくなり水が不足するようになるとよそから水を運ぶ必要が生じた。集落の起源と灌漑の起源はともに前3000年ころと考えられているが,灌漑施設は同時に家畜と人への飲用水供給や運河も兼ねる多目的施設であった。みずから農業を営まない職種が現れて都市に集住し,彼らへの給水を目的とする水利施設が灌漑・運河施設から分化するに至ったのは前1000年ころと考えられている。古代オリエントからギリシア時代にかけての都市遺跡に残る集落内の井戸,くみ井戸へ補水する地下水路,貯水ダム,灌漑水路から分水した導水路や市内地下の配水池などは水道の起源といえる。中近東や北アフリカの乾燥地域で,現在も用いられているカナート(地下水路で導水する横井戸)の歴史もこの時代までさかのぼりうると考えられている。これらはいずれも技術的には灌漑技術の応用であるが,都市が富を獲得するに従って大規模な水道専用施設が建造されるようになり,都市生活を支えるうえで不可欠の施設となっていった。

ギリシア時代にはすでに導水路の一部に伏越(ふせこし)(有圧の鉛管で谷を横断する逆サイフォン)や水路橋を用いた水道がつくられている。続くローマ時代には水道はローマ帝国内の都市の標準施設として整備され,その遺構はイタリアのほかフランス,北アフリカ,ドイツなどに残存する。これらは汚染の少ない遠方に良質の水源を求めて都市まで開水路で導水し,そのまま市内に給水するものであった。その最大のものは首都ローマ市の水道である。ローマ市では市内水源の汚染に悩まされたあげく,前312年に最初の水道をつくっている。市民はその利便に酔い,もっと大量の水を要求するようになり,市では戦利品を財源に226年までの間に11系統もの長大水路(延べ400km)を建設せざるを得なかった。これらは郊外(16~90km遠方)の水源(泉6,河川2,湖1ヵ所)から合計1日約100万m3もの清水を取水し,貯水池を経由して自然のこう配に沿わせた水路でローマ市まで導水し,市内240ヵ所の配水池で水位と流量を調節したのち,公共施設(広場の噴水,浴場),邸宅,水くみ場(市民はそこから運ぶ)などに給水するシステムであり,流末の余剰水は水車動力や街路清掃用水へと多段階に用いられた。ローマ市までの導水路は大半が等高線沿いに地中埋設した開水路で,地形上やむをえない場所にのみトンネルと水路橋が用いられている。

→ローマ水道

これらローマ帝国内の都市に設けられた水道施設も,帝国の衰微に伴い水路の補修や浚渫(しゆんせつ)が行き届かなくなって,3世紀末には往時のようには機能しなくなり,一部の水路が中世を通じて細々と利用されていたにすぎない。中世の集落は一般に小規模であったので,飲料水は市内の湧泉や井戸で賄われていたが,城壁内に高密度居住した都市では,水不足と屎尿(しによう)の始末は深刻な衛生問題となっていた。13世紀に入ると,パリ,次いでロンドンに郊外の丘陵地の湧泉から市壁内まで導水するごく小規模な水道がつくられるようになったが,大半の市民は水売の運んできた河水を買うしかなかった。悪い水が病気をもたらすことは紀元前から知られており,古代エジプト人は日光気曝(きばく),沈殿,布や砂でのろ過,煮沸によって水が浄化されることをすでに知っていた。15世紀以降になると砂と木炭を互層に充てんしたろ過タンクがくふうされてはいたが,個人邸宅や水売業者に用いられていたにすぎない。

近世と近代の水道

中世末期からヨーロッパ大陸の河川沿いや河口部の交通・輸送の要地に都市が勃興するが,これらの都市では,舟航路である河川の水は汚染の危険をつねに内包しているものとみて警戒して用いず,飲料水源としてはもっぱら地下水や周辺高地の泉水を導水して用いた。この考え方はライン川沿いの都市などヨーロッパ各地に現在でも継承されている。

それに対し,16世紀に入って人口の急増したロンドンやパリでは,良質な泉水はすでに不足しており,やむなくテムズ川やセーヌ川の河水を水車で大量に揚水して配る水道が,ロンドンでは1581年に,パリでは1608年に設けられた。これによって都市生活の不便さと不潔さはかなり改められたが,直接飲める水ではなかった。その後数十km遠方の湧泉から導水する工事に成功した会社が現れた(ロンドンでは1613年,パリでは23年のことであり,これは江戸時代初頭に日本の城下町に整備された水道と年代も技術内容も似通っている)。ロンドン市内には高価だが良質の水を配る会社3社と,市内のテムズ川から揚水しただけの低質だが廉価で豊富な水を配る会社5社が,地域によって併存した。しかし,産業革命を迎えて急増した都市人口の吐き出す下水の放流口と,生活用水を満たす河水の揚水所が河岸に無秩序に設けられた結果,河水水道の水質は18世紀後半になると薄めた下水並みであった。その清濁各社競合状況の中で,チェルシー水道会社が実用に耐える砂ろ過技術を開発し,揚水した河水を大量にまとめてろ過してから配る水道を完成したのは1829年であったが,これにならう会社は少なかった。

30年代からコレラが頻繁に流行した。50年ころから,コレラは汚染された飲水により感染すること,河水でもろ過水の供給を受けている地域では患者数と死亡率がともに低いことが経験的に知られ出した。これはL.パスツールとR.コッホにより病原細菌学の確立する80年代以前のことであった。河水の水道会社では取水点を少しずつ上流へ移設したが,それだけでは対処しえなかった。1852年にロンドンで〈首都水道法〉が公布され,その要点は,テムズ川からの取水はロンドンの30km以上の上流に限る,河川水はろ過してから給水すべし,5年以内に常時給水を達成すべし(それまでは時間給水)というものであったが,市内の水道が実質的にこの法律のようになったのは70年以降である。産業革命による都市への集住と都市河川の汚染が新しい水道の必要を生み,同時に産業革命が技術開発力,新しい手段(蒸気動ポンプ,鋳鉄管)と資金力を生み出したといえる。日本が開国直後から襲われたコレラなど消化器系伝染病を克服するため,西洋,とくにロンドンに学んだ新式水道(いわゆる近代水道)はまさにこの水道システムであった。

一方,パリではナポレオン1世のとき,市内のセーヌ川の汚染河水に依存せずにすむように,103km遠方のウルク川からの導水路を完成(1811)したが,水源河川や導水途中での汚染がひどく雑用にしか使えなかった。そこでさらに良質の水源を探し,1865年になって130km遠方の湧泉から導水して直接飲用しうる水道の完成を迎え,以後,今日まで市内の古くからの市街地部分には飲用上質水道と雑用水道が併存することとなった。

執筆者:小林 三樹

日本の水道の歴史

江戸時代の上水

近世城下町の経営には多かれ少なかれ,上水を供給することの配慮が払われた。江戸では1590年(天正18)に神田上水,1653年(承応2)に玉川上水が開かれ,江戸城下町の建設に伴う上水供給の計画が進められている。福井では芝原上水が1606年(慶長11)に竣工し,赤穂では赤穂水道が14年から16年(元和2)にかけて着工され,45年(正保2)の浅野氏の入部以後に,城下町の拡張に伴って整備された。米沢でも元和から寛文にかけて上水施設が整えられた。このほか水戸,小田原,甲府,富山,駿府,名古屋,桑名,鳥取,福山,高松,中津などでも城下町の成立期に上水道が設けられている。成立期の城下町に上水が引かれた例が多いのは,これらの城下町の多くが海岸の平野に立地して飲料水に適する水が得られないことに関係があろう。これらの城下町の上水は例外なしに,町から離れた河川,池沼から引いている。近世初期に開かれた上水は,概括的にいえば元和のころを境として,開きょから暗きょに変わっている。これは上水道が城下町防御のための堀の役割も兼ねていたからと考えられている。城下町の上水道は,このように飲料水のためばかりでなく,そのほか灌漑・消防・庭園用水などにも使われ,また紺屋,鍛冶屋などの工業用水になっているところもある。城下町の送水や配水には石,木,竹,陶などの樋(ひ)や管が使われている。江戸の木樋は木で箱型に組み立てたものが多く,川柳では水道を〈はんじょうさ水も四角に地にむぐり〉〈はんじょうさ土地箱入の水を呑み〉といったように箱で表現している。江戸ではまた諸所に水をためる升もつくられている。城下町に引く上水は,城内および武家屋敷に給水することに主目的があった。鳥取では武家の数家が組合をつくって共同で配水を受けたが,格式の高い10軒の上級家臣は単独に邸内へ引いていた。町人が利用する場合でも,紺屋,鍛冶屋のように武家の御用に応ずる職人への給水が優先したようである。福井の芝原上水では建設の当初から,紺屋町に上水が流れるように流路がくふうされている。ただこの場合は仕事の性質上,城下町で飲料水に使った後の最後の水が紺屋町に流れるようにしてある。城下町の上水は武家の支配下に置かれ,領主はそのために水道奉行を置いたところもある。上水の保護と確保のために水源や上水道の開きょ部分では,どこでもきびしい取締りを行い,ことに水を汚すことと,上水をかってに引くことはかたく禁じられていた。上水の使用料については,江戸では早くから水銀(みずぎん)と称して武家方,町方から水道料を徴収し,その経営にあてていた。

執筆者:伊藤 好一

近代上水道の誕生

日本の近世都市の水道は,江戸時代を通じて(一部の都市では昭和初期まで)都市への飲用水と消火用水の供給施設として十分に機能していた。ところが幕末の開国に伴い,用排水施設の皆無に近い寒村が開港場に指定されて人口が集積し,不平等条約のもとで検疫権もないままに侵入する消化器系伝染病が開港都市を拠点に頻繁に国内大流行を繰り返し,当時総人口3000万人の日本にあって20年間にコレラで27万人(うち1879年と86年の2年間で21万人),チフスで6万人,赤痢で4万人の死者を出すに至った。都市内の悲惨な衛生状態を改善するため,近代的上・下水道を整備する必要が長与専斎ら識者により叫ばれつつも,港湾,鉄道,河川などの整備が優先され生活環境の整備にはなかなか手がつけられなかった。数十の都市が外人技師に委嘱して水道の基本計画を作成しながらも,資金のめどがつかず着工に踏み切れずにいた中で,横浜市は1885年に日本最初の近代水道の工事に着手し,87年に通水を迎えた。計画案をつくったイギリス陸軍工兵中佐H.S.パーマーに工事指導のいっさいをゆだね,全資材をイギリスから輸入して完成させたものであった。横浜では開港後水に窮して,1872年以来多摩川下流を水源とする木樋水道を何度かつくりながらも失敗に帰しており,外人居留地を中心にした人口密集地の水の不便を等閑視できなくなって新技術の導入を決めたのであった。良質で豊富な水が導水可能な高地にある水源として,44km離れた相模川上流部を選び,横浜まで導水ののち緩速砂ろ過をして配ったものである。最初はごく小規模なものをつくったが,その効用が知れ渡るや需要は増大し,95年には3倍規模への拡張を余儀なくされるほどであった。この水道は日本の各都市に西洋の近代水道とはどのようなものかを示す手本となり,この成功がきっかけとなって,水利に恵まれず伝染病や大火に悩む諸都市で資金のめどをつけたところから近代水道が着工された。これらの実施設計と施工はすべて日本人の手によってなされ,開港地の横浜,函館,長崎に続き,91年には東京市が人口200万人を対象とした水道工事に着手した。東京では3開港地と異なり,1654年から通水していた玉川上水の取水・導水施設をそのまま新水道に転用できたので,改良水道として新設したのは浄水場と市内の給・配水施設であった。すなわち郊外の台地(現在の新宿副都心地区)に広大な沈殿池とろ過池をもつ浄水場をつくり,そこで浄化した水を蒸気動ポンプで加圧して市内の高台(芝と本郷)に設けた配水池へ送り,そこから市街地内に埋設した配水管(鉄管)を経て有圧で給水するものであった。ポンプと管・弁類はすべてイギリスから輸入し,工事は17年の歳月を要し1908年に通水を迎えた。その年までに近代水道を完成させた都市は前記4市のほか,大阪,広島,神戸,岡山,下関の計9市にすぎなかったが,明治末から大正末にかけてさらに56の都市に近代水道が設けられた。これらの水道は,河川上流部の非汚染原水を取水して都市まで導水し緩速砂ろ過ののち鉄管で配るタイプが大半であった。市民にとっての旧水道との違いは,ろ過水なのでそのまま安心して飲める,有圧鉄管で配られるので途中で汚染される心配が少ない,蛇口から水が勢いよくほとばしり出るのでくみ上げ労働から解放され,消火にも直接使えることであった。水道の創設や拡張は戦争のため昭和初期で一頓挫するが,水道の普及率は20%台に達していた。

昭和20年代後半から40年代前半にかけては,日本の都市人口の急増に応じた水道の大拡張期であった。そして同時に日本の水道のタイプが量的需要を賄うための河川中・下流部取水の増加,アメリカ流の急速ろ過と常時塩素殺菌,水処理技術依存へと変貌した時代でもあった。その後地方小都市への水道建設が進められ,現在では国民の約95%が水道を利用しうる状態に達している。外来技術を導入して日本に近代水道が誕生して以来,この水準までの整備におおよそ100年の歳月を要したのである。しかし,一方で大都市部では水質と水量の確保が困難となりつつあり,近代水道の主旨と思われていた〈飲用しうる清浄な水を生活用水として水量制約なしに大量に配る〉ことが矛盾となっている地域さえ出現するに至った。

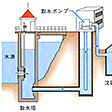

上水道の構成

市民にとって水量の豊富さ(必要なときに必要な水量を得られること)と,水質の清浄さ(安心して飲めること)とは水道に期待する要件である。そこで水量,水圧,水質は給水の3要素といわれている。そのため上水道は,水源で水を集め都市まで運び各戸へ配るシステムと,水質的良好さを保つシステムから成り立っている。水源と水輸送のシステムは,水源での水資源賦存量の変動を平滑化するための水源林や貯水池と河川間融通施設,水の輸送と分配を円滑に行うための導管やポンプ施設,朝晩に集中する水使用量の時間変動ならびに火災や震災に備えた市街地内の浄水貯留施設,水量の流通と水圧を給水区域の全域にわたって制御するコントロールシステムなどから構成されている。一方,水質保持システムは,水源流域の森林保護と土地利用制限,汚染防止の監視や規制の機構,水質的安全を高めるための浄水処理,水道管内での劣化防止措置などからなっている。水道施設の基本的構成は図のようであり,水源から浄水場を経て家庭の蛇口までが有機的に連結した一体のシステムとなって水道の機能を果たしている。

水源

上水道の水源には,水量の豊富さと安定性,水質的良好さと汚染を受ける可能性の低さが望まれる。よい水源の選択と維持は水道の根幹でありもっとも重要である。一般に湧泉,地下水,森林域から流れ出た上流河川水などは良質で量的にも安定しているので,比較的小規模な水道ではこれらを水源としうる。しかしこれらの水源は一般に水量に限りがあるため,都市規模が大きくなると需要に応じきれず,流量の多い河川水に依存せざるを得ない場合が多い。日本の上水道全体ではその水量の30%を地下水から,70%を河川水など地表水から得ている(ヨーロッパには飲料水としての安全は地下水からしか得られないとの考えから,良質の地下水を積極的に探し求めて保護,利用し,不足分は人工的に地下水を涵養(かんよう)して補強している都市も多い)。地下水も地表水もその源は流域内への降水にあるが,降水日数は限られており,その降水がどこかに貯留されて平均化されなければ毎日必要とする水道の水源として依存しえない。日本では火山地帯の多いこと,森林が比較的よく保護されてきたことは流出の平滑化に有利な点であるが,反面で急峻な山地部が多いこと,降水の大半が梅雨期と台風期にまとめて降ること,裏日本では冬期の積雪が春先に一度に流出してしまうこと,内陸部の開発が進められていることなどの不利な面も多く,有効に利用できている水量は総流出量の半分にも満たない。そこで人工貯水池をつくって,もしくは天然湖沼や湿地帯を利用して洪水流を貯留し,それを渇水時に補給して下流の水利用に当てる必要が生ずる。とくに水需給の逼迫(ひつぱく)した地域では,十数年とか数十年に1回生ずるような低確率の少雨年を想定した備蓄ダムを計画するなど,安定な水資源の確保に努力が注がれている。しかし,日本には社会的摩擦を生ぜずに大きなダムをつくれる適地はほとんど残されておらず,環境保全対策や移転補償の解決に長年月を要する事例が多い。なかには代替地への集落再編成によって水没地域住民の協力を得て貯水池がつくられる例も出ている。

上流域の森林や湖沼による天然の流出調節機能に加えて,これら人工貯水池によって流出量を調節しても,なお需要水量の増大を賄えなくなると依存する集水流域面積を拡大するしかない。その手段は二つある。一つは下流取水,すなわち同じ河川でも流域内のより多くの支川と排水を集めた下流部や河口部からの取水による水量の確保であり,もう一つは他地域の河川からの長距離導水である。後者には余剰流域から不足流域への水の移出の場合と,降水量の季節分布や流況の異なる河川相互の水の融通(流況調整という)の場合がある。いずれも導水トンネルやポンプ設備を設けることにより水需給を広域で平均化する方法である。このほか海水淡水化装置,ビル内での循環再利用設備などは,水処理コストがかさむので常時は運転されないものであっても,ダムなどによる水資源開発を高度水処理によって補完する設備としての意味を有している。

これまで水量的規模の拡大と安定確保の手段について記したが,取水地点の下流化と貯水依存率の増大は,水質の面からはきわめてゆゆしき問題を含んでいる。すなわち取水地点の下流化は,中・下流部に発達した農地や都市・工場群からの排水が常時混入するのみならず,各種の事故による汚染を被る危険をはらんでいる。したがって水量増と引き換えに失われた水質の安全を補うために,高度な水域監視と水処理による対応を必要とするが,完ぺきは期しがたい。次に原水中に占める貯水された水の比率の増大と貯水期間の長期化も水質悪化の原因となる。貯水池上流が森林域のみの場合には水質の劣化は少ないが,流域内に観光施設や養魚場,養豚場ができたり,また中流域のダムや湖沼で農地や集落からの排水が流入する場合には,貯水池の水中に栄養分(肥料成分や有機物)の濃度が急速に高まりプランクトンの繁殖が活発になる。これら生物は水中の栄養分を摂取し,増殖,死滅,沈殿,再溶出を繰り返し,貯水池内に栄養分を濃縮することにより生物の繁殖をいっそう助長する。プランクトンの過繁殖は湖の美観を損ねたり魚類を死滅させるのみでなく,水に不快な臭味(とくにラン藻や放線菌によるかび臭や腐敗臭)をつけること,浄水場でろ過池の閉塞を速め沈殿池汚泥の処理をやっかいにすることなどの弊害をもたらす。とくに異臭味は通常の浄水過程では十分には除けないので,琵琶湖など内陸湖沼下流の水利用者を中心に例年1000万人以上がくさい水に悩まされてきた。対策として水源地域からの栄養分流入の抑制,生物数の少ない水位からの選択取水,浄水場での処理などが実施されている。

このように貯水比率の増加や下流取水は,河水利用率を高め水需要量増大に対処しうる有力な手段である反面,水質上深刻な問題をもたらすこととなった。しかも上・下流での費用負担問題,すなわち水源水質保護に必要な上流域の開発抑制に対する補償,排水の高度処理や安全対策の費用をだれが負担するのかなど未解決の難問も多い。水源の水量の豊富さと水質の良好さが一般に両立しがたいことは,大量の水道水使用への警鐘となり,現行の一元水道(飲用とその他生活用水の一括供給)の存続に対する脅威ともなっている。

水質管理と浄水場

どこの国でも上水道は直接飲用可能な水を配ることを目的としている。その具体的水質要件として各国では水質基準が定められ,水道水の水質レベルが向上してきた。しかし汚染が広がり,分析技術が進歩した今日,環境水中から多種類の人工合成化学物質が微量ながら検出されるようになり,安全な水とは何かの規定は流動的になってきている。イギリスやオランダでは従来から水道水の水質要件として,総合的に判断して健全であるべしとだけ規定していた。それは,各都市が水源流域の状況から判断して必要な試験を行い,技術的,財政的に可能な限り不純物濃度の低い水を給水するよう努力すべきであって,一律に定めたある数値を境に安全と危険が一義的に判別されるわけではないとの考え方による。WHOでは従来の水質基準(スタンダード)に代えて新しく水質指針(ガイドライン)を作成した(1984)。そこでは飲料水の安全判定の目安や処理目標としての基準は,各国がその国内状況(水事情,社会全体の環境レベル,技術力,経済力など)を勘案して決めるべきであって,指針はそのための基礎資料を提供するにすぎないとして,汚染物質別の有害程度,検出限界,感知限界幅などを細かく記載している。日本では〈水道法〉で,病原微生物による汚染を疑わせる物質,有害物,許容量以上の金属類などを含まないこと,異状な臭味,外観,pHを呈しないことなどの要件が定められ,それを受けて厚生省令で46項目(1997現在)からなる〈水道水の水質基準〉が定められている。そして水質安全に関する科学的知識の増加,分析技術と水処理技術の進歩,社会的要請などが勘案され,随時改訂(項目の追加と数値の見直し)の手が加えられている。しかしこれらの基準は通常の水道水源を想定した一応の基準であって,それだけで安全の確認が終了するわけではなく,流域内に工場,鉱山,畜産施設,集落などがあれば,危険要因を未然に防御するとともにそれ相応の項目について水質の確認が必要なのは当然である。一方,水道水の基準は,蛇口を出る水について守られるべき基準であるから,浄水場で浄化されたのち配られる過程での水質劣化が最小であるような水質管理が給・配水施設にも必要である。

このように水道にとって汚染は,集水流域での諸活動から被るものと,わずかではあるが配水途中で被るものの二つがあり,浄水場で行われる浄化も含めて,システム全体が安全な飲料水の確保と供給のために適切に管理される必要がある。日本では水が蛇口を出るまで殺菌力を持続させるため,0.1mg/l以上の遊離塩素の保持を水道事業者に義務づけている。これは水道水を人々は直接飲むとの前提をおき,市街地内の地盤が悪く汚染を受ける可能性が皆無ではないことを考慮し,さらに水道管内での微生物の成育を防止するためであり,水系伝染病の防止上不可欠のことと考えられている。なお,虫歯予防のためフッ素化合物を添加して配っている水道がアメリカやカナダには多いが,日本をはじめ多くの国では,最小限の殺菌剤以外には意図的に物質を加えることなく,なるべく天然に近い状態の水を配るべきだと考えられている。

浄水場は取得した原水の水質を,飲料水にふさわしい水質まで加工するプラント(工場)である。良質の原水を得られるほど簡単な処理(加工)ですむ。地下水で,その涵養地域の土地利用や地質の状況が総合的に信頼でき(ドイツやスイスでは土地開発や立入りを禁止して水質を保護している都市さえある),原水自体がすでに飲料水の基準に合致する場合には,細菌学的安全を保証するための処置(日本では塩素殺菌)のみで給水しうる。それ以外の場合には浄水処理を欠かせない。上水道が浄水技術を発達させてきた約150年の歴史過程で,原水中の懸濁物質(粘土鉱物,プランクトン,下水性浮遊物,細菌,虫卵,ウイルスなど)と一般的な金属イオン(鉄,マンガンなど)は,ほぼ完全に除去しうる技術水準に達している。しかし溶存物質の除去については必ずしも十分に対処されているとはいえない。現在の浄水技術上の重要課題は,より安全な水,よりおいしい水の供給にある。すなわち,(1)溶存する汚染物(工場排水や下水の成分,農林地からの農薬類など)の十分な除去,(2)水処理過程での有害物生成の回避,(3)異臭味のない水の確保などが求められている。(1)の汚染物については流入する汚染の削減が重要なことは論を待たないが,流域に発達した工業地帯や都市によって河川水が何度も使われる過程で,除去されにくい安定有機物質や除去対象にもならない微量汚染物が徐々に水中に蓄積されることに対し,いかにして危険の少ない水をつくり出すかが重要な課題である。他国の大工業地帯や都市群を経巡ったライン川の下流部に水源を依存せざるを得ないオランダのロッテルダムなどの都市では,常時はむだで余分な処理であっても,補完しあう何段階もの水処理プロセスを多重に通したうえ砂丘に浸透させ,人工地下水として備蓄し,水質を平均化させることによってより危険の少ない水を得る努力を重ねている。幸い日本ではそれほど長い河川がないので,内陸部開発の進んだ河川の下流から取水している場合でも,オゾンなどによる酸化分解と活性炭吸着処理を組み合わせることにより,現在のところこれら汚染物に対処しうると考えられている。(2)は水道水の細菌学的安全を保つために加える殺菌剤が,前記した安定有機成分と反応して有害物や発臭物質を生成する現象が,汚染の著しい欧米の河川水で発見(1974)されたことに基づく。塩素は水中の炭化水素と塩素化反応を起こして種々の有機ハロゲン化合物(TOX)を生成する。トリハロメタン(水素原子3個が塩素などハロゲンと置換したメタンで,クロロホルムなど)はその代表群である。その物質の人体への有害性(発癌性,突然変異性)が疑われていることから,これらの生成の機構を明らかにし,生成を阻止,または生成物を除去する研究が1970年代後半から世界中で高まり,現在では,(a)浄水過程でアンモニア性窒素の酸化,有機物の酸化,殺藻などのため大量の塩素を用いてきたことを改め,塩素によらないでこれらを除去する方法を開発する,(b)塩素は殺菌,もしくは殺菌力持続の目的に限定して用い,必要最小限の量を,浮遊物質と溶存有機物が凝集,吸着などで十分に除去された後の水に加える,(c)酸化力(殺菌力)はもつが塩素化力は弱く,かつ持続効果のある殺菌剤(二酸化塩素など)への転換の研究,(d)活性炭吸着プロセスの付加などによって相当程度克服しうるめどがついた状況にある。フランスでは殺菌(酸化)をオゾンで行い,生成物(アルデヒド類)を活性炭で吸着除去したうえ,浄水場を出た後の殺菌力を塩素に保たせる方法が実用されつつある。(3)の異臭味の原因にはプランクトンによる異臭味と,ある種の工場排水成分が塩素と反応して生ずる異臭味がある。発臭物質はごくわずかの濃度であるppt(1%の100億分の1)オーダーで存在しても,おおかたの人々にくさいと感じられ不快なものである。これら異臭味について浄水場側では活性炭吸着処理,もしくはオゾン酸化処理との併用によって対処している。しかし水の臭味は,その水域が健全さを失いはじめている警鐘として重視し,警鐘の段階のうちに流域内により高度かつ有効な汚染防止の手が打たれるべきであると考えられている。

以上のように水中に存在する汚染原因物質の多様化と,ごく低濃度で存在する汚染物が問題視される状況下で,どうしたら水道水により高度の安全性を保てるかは,現代の水道のかかえる大きな課題である。将来,集水流域で受けたさまざまな汚染物を蓄積した原水からは,十分に安全とみなしうる水をつくりえないとか,技術的に可能でも水道水の全量を高度に処理する費用をその社会が負担しきれなくなった場合には,現在の水道とは別に上質飲用水道を設けて(または飲料水は容器入りで別に買うこととして),少量しかない遠方の湧泉や河川最上流部非汚染水を輸送するか,飲用分についてのみ高度な処理を施すことにより,はじめて安全な飲料水を確保しうる地域も出現すると考えられる。その意味でも良質水源の選択と維持は,現在の水道の形態を左右しかねない重要性を有している。

→浄水

配水施設

浄水場で浄化された水は,市街地近くに設けられる配水池まで送水管で送られる。水源から浄水場を通り配水池に至るまでの施設は一日中一定の水量で運転される。配水池から市街地内の各需要者の敷地境界まで水道水を管で配る部分を配水施設という。施設は配水池,配水ポンプ,配水管,配水コントロールシステムからなり,各戸の給水管へは配水小管から分岐される。配水の要点は,給水区域内のどこの家でいつ蛇口を開いても必要な量の清浄な水が勢いよく出るようにすることにある。以下では水圧,水量と水質とに分けて記述する。

(1)配水系統の水圧と水量 個々の需要地点で十分に水をとり出せる(その最大のものは火災時の消火栓)ためには,水が小さい抵抗で流れうる配水管の容量(太さ)と水圧が必要である。需要地点に複数の方向から水が流集し,かつ水圧分布が均等化されるように,配水管は幹線と支線を系統的に組み合わせて市街地内の公道下に網の目のように配置される。これを管網pipe networkという。水使用量は人々の生活時間に従って大きく変動するので,配水管の太さは時間最大使用水量と消火水量を勘案して決定される。都市全体での時刻別配水量は朝夕に山をもつ曲線を描く。水需要形態の多様な大都市ほど全体水量の時間変動は少なく,1日を平均した水量に対するピーク時間帯の水量は1.3倍程度であるが,小都市,住宅団地やオフィス街では1.5倍から2.5倍程度にまで変動する。需要水量の時間変動に応じて水を送り出すための水の倉庫として配水池を設ける。配水池は1/3~2/3日分の水量を貯留しておくタンクで,浄水場から平均的な時間水量で送られてくる水を夜間に貯留し,需要の多い時間帯に補給することによって人々の需要に合わせた水量を送り出す機能を果たしている。配水池は市街地に近接して配置され,配水池から末端の蛇口まではエネルギー差によって水が流れる。それには地盤の高低差を利用する自然流下方式と,ポンプにより水圧を与えるポンプ加圧方式がある。自然流下方式は,給水区域内か近くの高台に配水池を設け,配水池の水位からの水圧を直接配水管内に及ぼして水を供給するもので,もっとも一般的な方式である。ポンプ加圧方式は配水池の水をポンプで加圧して配水管に送り出す方式で,配水池と市街地に地盤の高低差を得られない場合に用いられる。電力を必要とし停電が直ちに断水を招く弱点はあるが,時々刻々の給水需要を満たすのに必要な水量と水圧をきめ細かく制御しうる利点をもつ。給水対象区域が片こう配,または平たん部のみであれば単純な配水施設で足りるが,起伏に富む市街地や高台に広がった住宅地をもつ都市では,この両方式がさまざまに組み合わされて配水が行われている。すなわち,市街地を地盤高によって高区,中区,低区などに分割し,それぞれの区域に合わせた配水池と配水本管から給水する方式,要所要所に高置水槽(給水塔),増圧(中継)ポンプ,減圧弁などを配して適切な水量と水圧が保たれるよう制御する方式などである。また最近では広い配水区域を数十の配水ブロックに分割し,随所に配置した水圧・水量計の信号をもとに,隅々にまで適切な水圧で水が行き渡るようきめ細かな配水コントロールが行われている。この配水ブロック方式は,さらに,震災時などに被害の拡大を防ぎ,水を区域内に確保し,復旧工事を容易にする,事故や工事による断水区域を限定しうる,給水制限をやや均等に行えるなどの利点も併せもつ。

配水管内の水圧は配水小管において最低1.5~2kgf/cm2は必要である。この程度の水圧があれば,2階建て程度の一般住宅で直結方式で水道を使えることと,土地に若干の高低差があっても給水しうることから,末端水圧の目標とされている。水圧が高すぎると設備費,事故,漏水が増し,低すぎると使用に不便なうえ断水個所を生ずる。地盤高と時々刻々の使用水量の多寡によって変化する末端水圧が適切な幅(2~4kgf/cm2)に調節されることは,水道をより使いやすくするサービスの一部と考えられる。

(2)給・配水過程での水質維持 浄水場で浄化された水はその清浄さを保ったままで家庭の蛇口まで達することが望ましい。しかし給・配水管を通る間に水質の低下する可能性は多数あり,水質劣化を最小限に抑えるための配水管管理の重要性が増している。水質低下の要因としては,(a)配管の内壁からの金属などの溶出(とくに鉄さびによる茶色の水の流出),(b)水中での成分相互の反応による着色物や有害物の生成,(c)懸濁物の管内蓄積と濁水の流出,(d)塩素殺菌力の消失,(e)水道管の継目や破損個所からの汚水の混入,(f)誤使用による汚水の吸引などがある。それらの予防(軽減)策として,(a)については内外圧に対しては鋼管や鋳鉄管の強度で耐え,内面はプラスチック素材,モルタルなどの内張りで防食性を増すという,管材料に対するくふうが実施されている。古い管は敷設替えをしたり,内面のさび瘤を削り落として防食材で覆う更正工法も施される。また細管内での水の停滞は管内壁材成分の溶出濃度を高めるので,街区内や建物内の配管をループ状にして水が常時動くようにする,さらに水の侵食性緩和と管壁へのスケール(水あか)付着削減のため,浄水場で水のpHや溶存イオン量,硬度成分などを調節するなどの方法もとられている。(b)についてはマンガンイオンや溶存有機成分と殺菌用塩素との反応がとくに問題である。水源の地質,ダム貯留や汚染に由来するマンガンが浄水場で十分に除かれていない場合,管内で塩素により酸化されて黒褐色の酸化物となり管内壁に蓄積し流出する。また溶存有機成分のあるものは塩素の酸化力を消費し,あるものは塩素化反応を受けて有機塩素化合物を生成する。したがって浄水場でこれら成分を徹底して除く必要がある。(c)については浄水場から漏洩(ろうえい)した懸濁物やマンガンが長い間に配水管内に蓄積し,これが夏季や火災時の管内流速の高まりに伴って流出し濁水となって蛇口から出るもので,これを防ぐためには浄水処理を徹底させるとともに配水管の定期的清掃を要する。(d)に対しては塩素との反応成分を浄水場で十分に除くのが根本であるが,配水系統が広域に及び途中で塩素が消失する場合には,配水系統の適当な地点でも塩素注入を行うことにより,配水管内の塩素濃度を有効最小の濃度範囲に保持するコントロールが行われる。(e)に対しては漏水個所をなくし内圧をつねに高く保つとともに,万一に備えて塩素を残留させている。(f)は家庭や工場で,逆流の恐れある機器を給水管に直結して使用した際に機器側の水圧が高くなった場合,あるいは洗濯槽などの水面下にホースを差し入れて使用中に水道管側が負圧になった場合や,建物内で自家用井戸や雑用水道などの配管と水道管が連結された場合などに生じ,水道管を経て他の使用者に汚水が配られる可能性がある。

→給水

上水道の計画

新都市への水道の創設,既存水道の改良や拡張,現在なんらかの水に依存して存立している集落への水道の創設などの目的により,水道の計画は内容を異にするが,その要点は次のような手順で行われる。(1)給水対象の設定 都市には家庭用のほかさまざまな対象への,そして水洗便所用,街路清掃用,消火用,景観用,冷却用など種々の用途への水需要がある。これらに対し,その地域で利用可能な河水,地下水,雨水などと上水道,雑用水道とが将来にわたってどのように供給を分担するかを計画する。将来とも水資源が豊富にあるなら全用途向けに一系統の水道で供給するのがもっとも簡単であるが,水量不足,水質不安,財政破綻(はたん)などが予測されるならば,上水道の分担対象を明確に絞って都市全体の施設づくりを進めるほうが長期的には賢策である。上水道の基本は安全な飲料水の供給にあり,その水量はわずかだからである。(2)給水対象区域と計画年次における人口予測と計画給水量の算出(ダムや幹線水路などの基幹施設は数十年先までの需要予測に基づいた計画を必要とする)。(3)水源の選定と確保(需要を安定して賄いうる良質な水源を確保しうるか)。(4)財政的裏づけ(国や人々の経済水準は水道の建設費と維持費を負担しうるか)。

以上,(1)~(4)の検討と修正が繰り返されて実現可能な計画案がつくられ,具体的で細かな計画の作成へと仕事が進められる。上水道の給水量は,発展途上国など各戸に蛇口のない場合では1人1日数l~数十lであるが,芝散水,皿洗機,洗車などにも大量に使うアメリカでは約1000lにも及ぶ。日本の一般家庭では1人1日100~250lくらいが使われているが,この量は入浴頻度,水洗便所の有無,洗濯方法,世帯規模と在宅時間,料金,節水意識などにより異なる。なお,都市全体では昼間流入人口や観光人口による使用,ホテル・病院・交通機関・飲食店・ビルでの業務用水と一部の工場用水が加わるので(地下水併用実態や業態によっても異なるが),全給水量を人口で割った平均給水量は市民1人1日当り中小都市では250~350l,大都市では300~500l程度となる。しかし,需要水量に追随した規模拡大が社会的・財政的制約や水質安全面で困難の度を強めている地域では,後述の節水誘導型料金制度,都市内雨水や下水処理水の雑用への使用などを推進して,水需給上むりのない規模に使用水量を抑制しておくことが,上水道の機能を健全に維持するために必要と考えられ始めている。なお震災(欧米ではさらに戦災)に備えて飲料水確保を進めている都市では,生命維持に必要な生理的水量を1人1日2~3lと見積もっているが,調理・洗濯や入浴用水もない都会の状態では数日程度で人々と都市の衛生状態(とくに水洗便所依存地域で)の低下は免れないので,少なくとも数十lの水の供給態勢にはすみやかに復さねばならないと考えられている。

水道の経営と料金体系

水は都市生活上の必需物であり清水は高値で売れたので,営利会社が乱立した時代があった。しかし競争のあまり水質が軽視され,水道がコレラ伝播(でんぱ)の原因になった事件(ロンドン,1866)を契機に,水道は公共組織による経営へと移行してきた。現在,日本の水道事業の大半は地方公営企業として独立採算制のもとに経営されている。このような経営形態がとられる基本的理由は,(1)水道は都市の環境衛生を維持するうえで欠かせない重要な施設であり市民の共有財産的性格が強い,(2)巨額の資本投下,それも先行投資を要する,(3)民営による競争原理になじまない,(4)市民全体が受益者ではなかった,また現在のように市民(国民)の大半に水道が普及した時点でも,水道はそのサービスを受ける便益が使用者ごとに特定しやすい性質のものであり,そのサービスの供給に要する経費を受益者の負担で賄うほうが公平かつ合理的と考えられていることなどによる。独立採算制とは,経費の総額から一般会計で支払うのが適当と考えられる費用(消火栓設置費や公園での使用など受益者を特定できない便益分)や国庫補助金を除いた部分をすべて受益者で負担する制度である。

水道の経費は資本費と維持管理費からなる。資本費は,水源ダムから導水・浄水・配水施設を経て市内に張り巡らされた配水管に至る施設の建設費として借り入れた公債や借入金の支払利息と減価償却費からなる。現在,日本の水道では平均して総費用の約40%が資本費,約25%が人件費,約35%が電力費,薬品費,補修費その他といった構成比になっている。これらの総費用は各使用者の手に水が届くまでに要する費用(個別原価)に応じて負担されるのが望ましいと考えられている。原価は次の3部分に区分される。すなわち,(1)固定費 使用水量によらず固定的に発生している費用で資本費の大部分,施設全体のサービス水準を保つための維持管理費や人件費の大部分など,(2)変動費 使用水量に応じて増減する費用で,ポンプ電力費,薬品費,汚泥処理費など,(3)需要家費 使用者数に応じてかかる費用で量水器費,検針・集金費などである。これらの原価構成要素をどのように料金に反映させるかに種々の考え方があるが,原則的には,固定費には受益できる最大水量(引込管口径別など)に応じて分担すべき部分と受益者が等しく分担すべき部分があり,変動費は使用水量に応じ,また需要家費は使用者1件当りとして負担するのが合理的と考えられる。現在,(1)の一部と(3)は基本料金(定額)として,また,(1)の一部と(2)を従量料金として配賦している例が多い。基本料金と従量料金の定め方,大口と小口使用者に対する料金の定め方には各都市の政策の入りうる余地があり,定め方しだいによって水の使われ方が誘導される効果がある。すなわち従量料金の逓増制を強める(大量使用者に高い単価を課す)と大口使用者に節水誘因が働き,節水,循環利用,地下水への転換などが促進され総需要量が抑制される。また小口料金を原価より下げすぎると一般家庭の使用水量が伸びるに従って財政赤字が増大するなど,財政上,資源配分上で好ましくない結果を招く。したがって水道料金は原価主義を基調としつつも水の適切な使われ方へ誘導されるような,そしてより公平感のもてるような料金制度のもとに,水道施設を適切に維持する財政基盤を支えうるものであるべきと考えられている。なお,料金を使用水量に応じて支払うのは日本では常識だが,世界中でこれほど量水器の普及している国はなく,例えばイギリスでは量水器なしで土地家屋評価額に応じて水道料金を課す水道事業体が全供給水量の2/3分にも及ぶ。

執筆者:小林 三樹

水道法

清浄,豊富,低廉な水の供給を図り,もって公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的として,水道の適正かつ合理的な敷設・管理,水道の計画的な整備,水道事業の保護・育成について定めた法律(1957公布)。この法律でいう水道とは,いわゆる上水道,すなわち飲料水の供給施設の総体をいい,一定の水質基準と施設基準が定められている(4,5条)。一般の需要に応じて水道水を供給する水道事業は,原則として市町村が経営するものであるが,厚生大臣の認可による監督に従わなければならない(6~10条)。水道事業者は料金,給水装置工事の費用の負担区分,その他の供給条件について供給規程を定めなければならない。料金は原価主義による(14条)。水道水は生活必需品であるから,水道事業者は給水を開始したのちにおいては厚生大臣の許可を受けなければ,事業を休廃止することは許されず(11条),給水契約の申込みを受けたときは正当な理由がなければこれを拒んではならないという給水義務を負う(15条)。ここに正当な理由とは一般に水道料金の支払遅延や水道器具の破壊などをいうが,建築基準法違反の建物に対して,違反を是正するまで給水を保留することが許されるかどうかは争いがある。水道事業者は給水を受ける者の給水装置を検査することができ,給水を受ける者は水道事業者に対して給水装置の検査および供給を受ける水の水質検査を請求することができる。水道事業者は水道技術管理者を置き,また,水質検査,従業員などの健康診断などを行い,さらに水道に公共の消防のための消火栓を設置する義務を負う(17~21,24条)。水道事業者に対して水道により水を供給する水道用水供給事業についても厚生大臣の認可制とされ,水道事業者に対するとほぼ同様の監督制度が置かれている(26~31条)。

もともと水道は市町村単位で整備するものであったが,近隣に適切な水源が不足してきたことに伴い,水道の広域的な整備を図るため,都道府県知事は関係地方公共団体と協議して広域的水道整備計画を定めることができる(5条の2)。このほか,水道法は専用水道,簡易専用水道などの小規模水道,水道に対する国庫助成,地方公共団体以外の者が経営する水道事業の地方公共団体による買収,災害その他の非常事態のために水道水の不足する地域への水道水の緊急応援義務などを定めている(32~34条の2,40,42,44~45条)。

水道法は需要に応じて水をどんどん開発するという開発型法システムであるが,今日水資源は限られているので,水需要のコントロールをするよう水道法制を変えることが必要な時期にきている。なお,水道により公衆に供給する飲料の浄水などに毒物などを混入したり,水道そのものを損壊したりする行為に対しては,刑罰が科される(刑法146,147条など)。

執筆者:阿部 泰隆

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「上水道」の意味・わかりやすい解説

上水道

じょうすいどう

waterworks

water supply system

生活用水として飲用可能な水を人々の集住する地域に管で供給する都市施設の総体。行政上は規模や給水対象により上水道(計画給水人口5001人以上)、簡易水道(同5000人以下)、専用水道(社宅などだけへの給水)、用水供給事業(水道事業体への卸売り)、営農水道ほかの区別があるが、ここでは、工業用水道や雑用水道は除外して、飲用可能な水を配るシステムを総称して上水道として扱う。

[小林三樹]

水道の歴史

自然の清流や湧泉(ゆうせん)もしくは井戸の近くになんらかの理由で居住できない場合や、集落の人口が増えて汚染を避けられないとか水量が不足する場合に、集落の近くまで清水を導く施設を共同で設けたのが水道の起源であり、古代メソポタミア文明の都市にすでに地下水路を通して都市内の水汲(みずく)み井戸まで導水した遺構がある。古代ローマ帝国の諸都市には、数十キロメートルも離れた高地の清流河川や泉から取水して都市まで導く水道(アクエダクト)が築造されていた。

日本では灌漑(かんがい)用水路は弥生(やよい)時代からあり、きれいな用水であれば生活用にも用いていたのだが、戦国時代から江戸時代初期にかけて、城郭用水を城下町にも流したのが水道の始まりである。市街地内に細かく分配されるようになったのは、江戸時代に入って社会が安定してからで、とくに江戸では埋立地に市街地を造成する関係から良質の飲用水を人工的に導水する必要に迫られ、1590年(天正18)の神田(かんだ)上水から1654年(承応3)の玉川上水に至る間に水道の整備が鋭意進められた。諸藩の40余の城下町においても人口増に対処して生活用と防火用の水を確保するために水道が設けられた。市街地内は木管であったが、これらの水道は明治末から大正期に近代水道が敷設されるまで使用され続けた。古代ローマ水道とこれら日本の近世都市の水道との共通点は、遠くの泉や川から清水を導水してそのまま無処理で供給していたこと、遠くの水源から流末まですべてが自然の勾配(こうばい)に沿って導かれたことである。したがって市街地内の管も一般に無圧であり、桝(ます)(上水井戸とよび、人々はここから汲みあげて使った)を通じて常時流れっぱなしであり、余水は川に落とされていた。古代ローマでは余水を浴場や噴水池にあふれさせた。

18世紀に入り産業革命を経て人口の急増したヨーロッパの都市では、コレラ、腸チフス、赤痢など消化器系伝染病の蔓延(まんえん)に悩まされていた。安全な井戸水が得られず、川の水を配っていた地域でも、河川水を砂濾過(ろか)して給水していた地域に患者の発生の少ないことが経験的に知られ、19世紀後半には砂濾過池がつくられるようになった。コッホらが病原菌を発見するより数十年も以前のことであった。また濾過された水は汚染されないように鉄管により配られるようになった。同じころにポンプやバルブや鉄管も実用化され、濾過水が途中で汚染されないように有圧で配る新しい型の水道が徐々に普及していった。

日本では開国直後からコレラや赤痢が開港場を中心に毎年流行し、年に数万から十数万人もの死者を出していた。西洋流の新しい水道が必要と知られながらも資金難からなかなか着工に至れず、1887年(明治20)以降になってようやく小規模ながら横浜、函館(はこだて)、長崎、大阪、広島などに河川水を砂濾過して有圧の鉄管で配る「近代水道」が整備されるに至った。当初は鉄管もバルブもすべての資材をイギリスから購入した。明治年間に24都市、大正年間にさらに39都市に近代水道が設けられた。日本で主要都市の中心部に水道が行き渡ったのは1935年(昭和10)ごろであり、水道普及率は1952年(昭和27)に25%であったものが、経済成長を受けて1960~1970年代に急速に整備され、2000年(平成12)には96.4%まで達した。水道のない地域に住む国民は約457万人である。

[小林三樹]

水道の仕組み

水道は、必要な水を集め取り入れる施設(水源施設、取水施設)、需要地までまとめて運ぶ施設(導水施設、送水施設)、水質を改良し飲めるように処理する施設(浄水施設)、必要な水圧と水量とを伴って市街地内を輸送し需要者の地先まで配る施設(配水施設)、需要者の敷地内や建物内を蛇口まで配管する施設(給水装置)、これら全体を水量水圧面と水質面で監視し運用する機能(中央管理機能)からなる。上水道で重要な二つの要素は、水量の継続性(いつでも蛇口から十分な水量を取り出せること)と水質の良好さ(健康を損なう成分や色、濁り、異臭味を含まないこと)にある。いつでも良質な水が潤沢に出る水道は理想であるが、先進国でもさまざまな困難な課題を抱えている。なお水道は巨額の設備投資を必要とする施設なので各都市の公営企業体が建設して運営している。しかし施設運転や保守、料金徴収業務などに市町村営がかならずしも有効とはいえない面もあり、世界的には一部民営化や委託の方向にある。どの場合でもその費用は水道利用者の負担する料金によってまかなわれている。

[小林三樹]

水道の給水量

人体が飲食物を通じて摂取する水量は1人1日約3リットルであるが、調理、洗濯、入浴、洗面、清掃ほかの生活用水もあわせて1人1日の生活に100~200リットルの水が使われる。この値は同居人数、入浴や洗濯や外食の頻度などにより異なる。都市全体では病院、ホテル、飲食店、交通機関、学校などの使用量が加わるので、全給水量を給水人口(住民登録人口)で割ると、市民1人1日当り200~400リットルに相当する。この値は都市の規模や性格によって異なり、都市機能の集積した中枢都市ほど一般に大きな値を示す。また地震災害などでの緊急避難時に数日なら1人当り3リットル程度ですんでも、数日を経ると洗濯も入浴も必要になるので数十リットルは必要になる。

[小林三樹]

水源

日本では地下水を水源としている水道の水量合計は全体の30%でしかなく、大都市を中心に水道原水の70%を表流水(河川や湖沼の水)に依存している。水質と水量が安定していることでは地下水が優れているが、地盤沈下などの弊害を生ぜずに揚水可能な水量を超えて水道の需要水量が増すと、表流水に依存せざるをえなくなる。河川の自流は古くから農業などに利用されている場合が多いので、新規に取水するには上流にダムを設けて大雨を調節して利用するしかない。何十年ぶりというような少雨年でも水量を確保するには、経年備蓄できるような大きな貯水池を必要とするが、日本の地形では農山村集落の移転や環境への影響なしに大ダムはつくりえず、おのずと限界がある。一方、大河川の下流から取水するほど大水量を取水しうるが、それは農業排水や下水が集まるからで、高度の浄水処理を必要とし、かならずしもおいしい水にはなりにくい。このように水源の水質と水量とが両立しがたいところに、大都市域の水道は大きな問題を抱えている。

[小林三樹]

浄水

水源から取水した水(原水)を安心して飲める水質にまで加工することを浄水処理または浄水といい、それを行う施設が浄水場である。浄水処理の過程は、原水中の飲用不適な成分(濁りや色、病原微生物や汚染成分、重金属、異臭味など)を除去することと、殺菌のための塩素添加からなる。したがって清澄な原水を確保できるほど簡単な処理ですむこととなり、良好な地下水を取水できる場合に限り塩素殺菌のみで給水されている。表流水の場合でも、水源の集水域が森林で覆われているなど総合的にみて危険が少ないならば、濁りの除去と殺菌のみで飲用上の安全は確保される。しかし上流にゴルフ場などのレジャー施設、湖沼、鉱山、農地、都市集落、工場、廃棄物処分場などがある場合には、濁りの除去に加えて、さらに下水性有機物、微生物、重金属、農薬、異臭味成分などの徹底した除去を必要とすることが多い。

浄水技術を歴史的にみると、都市給水のため広大な面積の砂層を設けて河川水を緩やかに浸透させ、地下水に類似した水を得ようとする試みは1820年代のロンドンに始まった。砂層では水中の懸濁物が物理的に抑留されるにとどまらず、砂層表面に繁殖する藻類プランクトンや原生動物の群落からなるバイオフィルム(濾過膜)によって細菌、鉄、マンガン、異臭味、アンモニアなどが包括的に除去されることから、優れた浄水方式として広まり「緩速濾過方式」として定着した。日本はこの方式をイギリスから学び、1887年(明治20)の横浜市を初めとして各都市に建設された近代水道の浄水場は、昭和10年代に至るまで(例外的な数か所を除き)すべてこの緩速濾過方式によって浄水処理するものであった。しかし砂層を緩慢な速度で通水させるため広大な敷地面積(人口10万人に給水する1日3万立方メートルの水を漉(こ)すのに、1万平方メートルの濾過池と、さらにほぼ同じ大きさの沈殿池)を必要とすること、洪水時の濁った原水を入れると砂層が詰まってしまい通水量が減少することなどから、20世紀後半の日本の大都市には不向きとなった。東京都庁など高層ビルの建つ西新宿は淀橋(よどばし)浄水場の広大な砂濾過池の跡地である。現在では次に述べる「急速濾過方式」が、狭い用地ですむこと、高濁度やある程度の汚染に対処しうること、労働力が少なくてすむこと、などから主流になっている。

急速濾過方式は、原水中の粘土や有機物のコロイドや細菌などマイクロメートル単位の大きさしかない物質を、プラス荷電をもつ凝集剤(アルミニウムが広く用いられている)を加えて不安定化してフロックfloc(水酸化アルミニウムなど)に吸合捕捉(ほそく)する凝集操作によって、ミリメートル単位の物質まで成長させてから、沈殿ならびに砂濾過による懸濁物分離を能率よく行うことが特徴である。緩速濾過方式に比べて敷地面積当りの効率は30~50倍になるが、細菌除去が不完全なので塩素殺菌で補完する。しかし殺菌用塩素に抵抗力をもつ微生物や原虫卵に対しては、凝集と濾過の段階で粒子状物質を徹底して除去することが肝要である。また溶存汚染物については吸着作用などで副次的に若干の除去が期待されるだけなので、その除去をとくに必要とする場合には個別の処理を別途に付加しなければ浄化が徹底されない。それを特殊処理とよび、酸化処理(オゾンや塩素を酸化剤として有機物の分解や低分子化、マンガンの酸化除去、アンモニアの分解など)、吸着処理(異臭味や毒物を活性炭により吸着除去)、生物酸化処理(微生物の生化学反応を利用したアンモニアの硝化や異臭味、鉄、マンガンの除去)などが一部で実施されている。

なお浄水処理を行うと原水中から除去された粘土物質を主とする汚染物が汚泥(スラッジsludge)として残るので、外部環境を汚染しない方法で始末しなければならない。一般には濃縮、脱水、乾燥などの処理を施して固体化し、埋立て土もしくは農地の土壌改良材、セメント製造など窯業の原料、運動場造成表土などとして利用もしくは処分される。その過程で濃縮脱水しにくいスラッジの改質に凍結融解法、アルミニウム回収法、高分子凝集法などが、また脱水には天日乾燥法が一般的だが、十分な広さの敷地を得にくい都市域では加温や電気浸透や高圧圧搾脱水法などが開発され使用されている。

[小林三樹]

配水

浄水場で浄化された水が住宅地の細街路まで配られる過程(公共部分)を配水という。需要者が蛇口を開いたときや火災で消火栓が開かれたときに瞬時に必要な水量が出るためには、適切な水圧、水量の蓄え、水の疎通能力が必要である。配水施設は配水池、配水ポンプと配水管、水圧と水量のコントロール機能からなり、これらの施設が適切に配置され運用されることによってその機能を果たしている。まず給水区域に近い小高い場所に1日使用水量の3~5割の水量を蓄えうる配水池を設け、浄水場から直送される水を受け入れる。配水池の役割は朝夕に集中する給水需要の時間変動の調整にあり、需要の少ない夜間に蓄えた水をピーク時間帯に送り出す。住宅地では洗濯の集中する晴れた日の午前中の供給に、また小都市では火災時の供給にも対処している。配水能力が不足していると、ピーク時間帯に水の出の悪い地域が生ずる。配水池以降は公道下に埋設された配水管を経て各街区に達する。給水区域内には配水池水位からの水圧でそのまま給水される。また市街地の高低差が大きい場合には給水区域を地盤高によって分割し、高区にはさらに高所に配水池を設けるとか増圧ポンプを介して供給し、低区には水圧が過大にならないよう逆に減圧して供給している。さらに水道の配水管は、水圧を平均化するため市街地内に環状もしくは網目状に配置して、樹枝状や行き止まりの配置をなるべく避けている。これは火災時の消火水量確保や災害事故時の給水確保にとくに重要である。なお使用水量の多い時間帯には配水管内の摩擦抵抗のため蛇口での水圧が下がり、逆に夜間には水圧が高くなりすぎるなど使用水量による水圧の時間変動を緩和するために、水道本管の水圧はポンプやバルブで常時調節されている。

[小林三樹]

給水装置

公道下の配水管から分岐して需要者の蛇口に至る部分を給水装置という。私有建物内の給水装置はメーター(料金賦課用の量水器)を除き私有物であるが、上水道システムに直接連結して使用している配管には、水質汚染事故の生じないよう、その形状や材質について水道局が規格を定めている。使用水量は、メーター内の羽根車の回転積算数として目視または電気信号に変換して読み取られ、水道料金算定の基礎となる。水は蛇口から放水して用いるのが原則であるが、水洗便器は水圧が必要なことから、汚水が水道管内に絶対に逆流しないような特殊な弁を付けることを条件に、水道管への直結使用が例外的に認められている。ほかに給湯機、冷水水飲み器、屋根にのせる太陽熱温水器、皿洗い機、洗濯機なども同様である。

水道管の水圧は、2階建て程度の一般住宅で直接使用できるよう運用されている。高層や大形の建物などでこの水圧では不足する場合には、1階に受水槽を設けて水道水をいったん受水したのち、屋上などに設けた高置(こうち)水槽にポンプで揚水し、その水槽から建物内部にあらためて配管して給水するタンク式給水方式が義務づけられてきた。しかし中高層住宅が増え、建物側での水質管理が徹底せず、ビル内で水質が悪化する例が後を絶たないため、10階程度までは水道管から直接給水できるように、水道管の配水圧力を高くする施設改良が大都市で順次行われている。

このように使用時点での水質は、水源地域の保全、浄水場、配水施設の維持管理の良否に左右されるのみならず、建物内配管設備の管理不良によっても簡単に損なわれるものである。信頼できる健全な上水道は市民の財産であり都市生活上不可欠であるからこそ、それが水量的、水質的に安定して機能しうるよう大切に守っていく必要がある。

[小林三樹]

『丹保憲仁著『新体系土木工学 第88巻 上水道』(1980・技報堂出版)』

百科事典マイペディア 「上水道」の意味・わかりやすい解説

上水道【じょうすいどう】

→関連項目配水|水資源

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「上水道」の意味・わかりやすい解説

上水道

じょうすいどう

waterworks; water supply system

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...