関連語

精選版 日本国語大辞典 「兎」の意味・読み・例文・類語

うさぎ【兎・兔】

- 〘 名詞 〙

- ① ウサギ科の哺乳類の総称。また、イエウサギの呼称。耳が長く、後ろ足は前足より長い。口には長いひげがあり、上唇は縦に裂けている。草食性で繁殖力が強い。アンゴラ、チンチラ、日本白色種などのイエウサギは、ヨーロッパ原産のアナウサギを家畜化したもの。野生のものにノウサギ、ユキウサギ、アマミノクロウサギなど一一属四二種がある。肉は食用に、毛は羊毛とまぜたり筆の材料にしたりする。う(兎)。おさぎ。《 季語・冬 》

- [初出の実例]「菟頭骨菟竅〈略〉和名宇佐岐」(出典:本草和名(918頃))

- 「くすしも女もうさぎの血を師子の血とまうして」(出典:法華修法一百座聞書抄(1110)六月一九日)

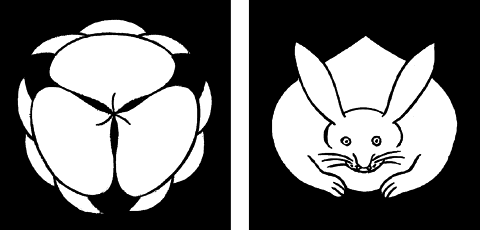

- ② 紋所の名。兎の形を模様にする。マムキウサギ、ミツコウリンウサギなど種々ある。

三つ尻合わせ兎@真向き兎

三つ尻合わせ兎@真向き兎

- ③ 寝すごして約束の時間に遅れる者。〔東京語辞典(1917)〕

兎の語誌

「古事記‐上」「因幡風土記逸文」には、鰐を騙す狡猾な側面と、騙した相手に報復される無力な姿とが対照的に描かれる。仏典に典拠を持つ「今昔‐五・一三」には、帝釈が化した老人をもてなすために、兎が我が身を焼いて供する説話が見える。死後兎はその誠実さをたたえられ月に住むことになるが、この説話は講経談義の場においてさかんに語られ、「月の中で兎が餠をついている」という伝説はこれらを通じて流布されたらしい。

う【兎・菟】

- 〘 名詞 〙 「うさぎ(兎)」の古いいい方。

- [初出の実例]「露を待つうの毛のいかにしをるらん月の桂の影を頼みて」(出典:拾遺愚草(1216‐33頃)上)

兎の補助注記

「書紀‐斉明五年三月」に「問菟、此をば塗毗宇(トヒウ)と云ふ。菟穂名、此をば宇保那(ウホナ)と云ふ」とあって、「菟」字は「ウ」と訓んでいる。

おさぎをさぎ【兎】

- 〘 名詞 〙 ( もとは「うさぎ(兎)」の上代東国方言か ) =うさぎ(兎)

- [初出の実例]「等夜(とや)の野に乎佐芸(ヲサギ)窺(ねら)はりをさをさも寝なへ児ゆゑに母に嘖(ころ)はえ」(出典:万葉集(8C後)一四・三五二九)

うさ【兎】

- 〘 名詞 〙 うさぎ。

- [初出の実例]「何が故ぞ、菟(ウサ)の角を生ぜざる」(出典:大般涅槃経治安四年点(1024)八)

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...

〈ト〉

〈ト〉 〈うさぎ〉「

〈うさぎ〉「