精選版 日本国語大辞典 「地震計」の意味・読み・例文・類語

じしん‐けいヂシン‥【地震計】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「地震計」の意味・わかりやすい解説

地震計

じしんけい

地震による地面の振動を記録する計測器。振り子のように地面の揺れと異なる振動をするものと地面との間の相対運動を計ることによって、地面の動きを記録する。

世界初の地震計は130年ころに後漢(ごかん)(中国)の張衡(ちょうこう)がつくった地動儀といわれているが、これは現物も絵も残っていないために、その形や詳細は知られていない。この地動儀をはじめ、日本などでもつくられた初期の地震計は、いずれも地震があったかどうかを感じるための感震器にすぎず、地面の動きを正確に記録するものではなかった。地面の動きを正確に知ることができる近代的な地震計としては、19世紀の末に日本のお雇い外国人教師であったJ・A・ユーイングらが日本でつくったものが最初で、その後、より正確で感度の高い記録を求めて、日本や外国で改良が重ねられた。

1889年(明治22)には、熊本でおきたマグニチュード6.3の地震がドイツのポツダムで記録され、地球の反対側にまで地震の波が届くことがわかるなど、地球の内部を調べる科学にとって有用な観測器として認められるようになった。

地震計の方式としては、初期のころは、感度を上げるために機械的な拡大機構のついた機械式地震計が使われていた。しかし倍率には限りがあった。その後、地震計センサーの動きを光学的に拡大する(地震で揺れる光のビームを暗室で印画紙に記録する)光学式地震計になって地震計の倍率は高まった。さらに1950年ころからは、地震計センサーの動きを電気信号に変換し、それを電気的に増幅して記録する電子式地震計にかわってきたので、倍率は10万倍以上にも達した。

これらの改良によって、地震計はさらに高感度で、より広い周波数の範囲の記録がとれるようになった。しかし地震の大きさは特大級のものからごく小さなものまであり、地震の震源が出す地震波の周波数も、高いものは1000ヘルツ以上から低いものはミリヘルツ以下(数十分から数時間に1回の揺れ)までと幅広いので、一つの地震計ですべての地震観測をカバーするのは現在でも不可能である。このため地震観測の目的に応じたいろいろな地震計が使い分けられている。

これら地震計の発達は、いわば聴診器として地球の内部を探るために役だってきたほか、微小地震(人間には感じられないごく小さい地震)、地球全体が釣鐘のように振動する自由振動、身体に感じたり建築物を壊したりはしないがごくゆっくり揺れる大地震であるサイレント地震などの発見にも貢献している。また標準的な地震計による世界的な広帯域観測網や、気象庁や各大学による全日本的な地震観測網、多くの地震計を狭い範囲に集中的に配置して地下核爆発など特定地震を探知する能力を高める群列地震観測網など、科学研究用、防災業務用、国際政治用の地震観測網が世界各地に展開されている。

さらに1960年代末から、海底地震計や月震計など、それまでは観測できなかった場所で地震を観測するための地震計がつくられた。海底地震計は、1960年代以来展開されたプレートテクトニクス仮説でプレートが生まれたり消滅したりする場である海底が脚光を浴びたために、研究用としてつくられたものである。世界各国で激しい開発競争が行われたが、技術的な困難さから1970年(昭和45)ごろに日本のグループによって開発されたもののほかは、世界でもわずか二、三のグループのものしか実用化されなかった。

このほか、海底ケーブルを使って海底に半永久的に設置するオンラインの業務用海底地震計が、気象庁などによって1979年以来日本近海に置かれていて、東北地方太平洋沖地震(2011)以来、さらに数が増やされている。これら新型の海底ケーブル式海底地震計は、海底津波計も同時に備えている。日本の地震の85%は海底でおき、しかもマグニチュード8を超える大地震はすべて海底でおきているため、日本での海底地震観測は研究用、業務用ともに非常に重要である。

阪神・淡路大震災(1995)以来、日本国内の地震計は大幅に増やされて1000点を超えるまでになった。増やされたうちの多くは強震計strong motion seismographといわれるもので、地震計としての感度は高くないが大きな地震の記録も振り切れないで記録できる。この強震計の記録から、重力の加速度(980ガル)をはるかに超える地震がいくつも記録されるようになった。なかには重力の加速度の4倍を記録した地震(岩手・宮城内陸地震、2008年、マグニチュード7.2)もある。それまでは、このような大きな加速度が地震で記録されることは知られていなかった。

月震計はアメリカでつくられ、1960年代のアポロ計画によって月の内部構造の研究などに活躍したが、ロケットで運べる小型の地震計はさらにほかの惑星の探査にも使われようとしている。

[島村英紀]

『島村英紀著『地震学がよくわかる――誰も知らない地球のドラマ』(2002・彰国社)』

改訂新版 世界大百科事典 「地震計」の意味・わかりやすい解説

地震計 (じしんけい)

seismometer

seismograph

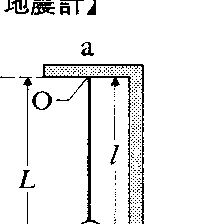

地震動を記録するための計器。地震の際には地上の物が動くため何らかの方法で動かない点をつくり,その点に対する地面の動きを記録することが必要であり,このために振子を利用している。地震動は同時に上下・前後・左右に動くのでそれに応じて水平および上下方向の地動を計るための地震計が必要となる。実際の地震観測では上下,東西,南北の3成分に分けて記録するのが普通である。

水平動

図のaのような左右に振れる振子を考える。もし糸lが十分に長いならば支えの点Oが地面とともに横に小さく動いてもおもりmはその慣性のためにほとんど動かない。そこでmからペンを出して地面とともに動く紙O′の上に線を書かせると地面の動きのL/l倍が記録されることになる。もし紙O′を一定の速さで前方に引き出せば時々刻々の動きが曲線として記録される。これが地震記象である。地面の動きがゆるやかに長く続いたり大きく動いたりすると糸を通して質量mに力が伝えられmも動きだしたり自己振動を始めたりする。この自己振動がいつまでも続くと地動を区別することがむずかしくなるから,適当な摩擦を加えてそれをはやく消す工夫をする。

上下動

図のbのように上下に振れる振子を考える。おもりをごく弱いばねでつると,ばねはフックの法則にしたがってある長さだけ伸びてつりあいの位置に止まる。地面が上下に小さい周期で動いても,おもりはその慣性のためにほとんど動かないから,この振子は地震計として利用できる。

地震計によく使われる一つの方法は図のcのように腕を水平に出しておもりをつるものである。この原理からわかるように,ばねの強さ,つる位置などを適当に調整すると周期を大きくすることができる。このような工夫をして振子の自己振動の周期を地動の周期に比べて大きくしてやると地動に比例した記録をとることができる。

速度,加速度を測るもの

そのほか地動の速度や加速度に比例するものなどを記録するように工夫した地震計もある。これらは地動の周期と振子の自己振動周期との関係が適当に選ばれた場合である。たとえば地動の周期に比べて振子の周期がたいへん小さい場合には地震動の加速度に比例するものが記録される。

地震計の種類

地震計はその種類によって性能が限られる。そのため目的にしたがって強震計,短周期地震計,中周期地震計,長周期地震計,変位計,速度計,加速度計などが作られている。実際の観測ではこれらを組み合わせて地動のありさまをとらえている。

執筆者:溝上 恵

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「地震計」の意味・わかりやすい解説

地震計【じしんけい】

→関連項目地震|地震観測|地殻変動

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「地震計」の意味・わかりやすい解説

地震計

じしんけい

seismograph

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

最新 地学事典 「地震計」の解説

じしんけい

地震計

seismograph

地震動を観測・記録するための装置全体の総称。現在広く用いられているような形態の地震計は,1870年代に来日したJ.A. Ewing, J.Milne, T.Grayらの努力で考案製作された。初期の地震計は振子の運動を機械的に,または光学的に拡大して紙の上に記録していたが,1950年代の終りごろから電子計測技術の導入により感度の向上,観測できる帯域の拡大,記録媒体の改良がなされた。70年代には地震波形のテレメーター技術に進歩がみられ,地震波形データはコンピューターで直接処理解析ができるような形態でデジタル記録されるようになり,また,広帯域地震計が導入されるようになった。

執筆者:高橋 道夫

出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の地震計の言及

【地震学】より

…地震に関する諸現象を研究する学問。地震に関する哲学的考察は古くはギリシア・ローマ時代にさかのぼるが,自然科学としての地震学が芽ばえたのは1880年ころに地震動を正確に記録する地震計が発明されてからである。発明者は日本の明治新政府の御雇教師として来日していたイギリスの物理学者J.A.ユーイングである。…

【地動儀】より

…正しくは候風地動儀といい,中国の後漢の張衡が132年(陽嘉1)に考案した世界最古の地震計。銅製で,外形は酒がめに似ており,直径は8尺(1尺=23cm),8方向に突起した竜口は球をくわえ,地震が起きると起こった方向にあたる球がその下で口を開けて上を向いたヒキガエル(蟾蜍)の口のなかに落ち,大きな音を発するようになっていた。…

※「地震計」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...