改訂新版 世界大百科事典 「秤」の意味・わかりやすい解説

秤 (はかり)

scale

物体と分銅とを直接に,あるいは間接に比較して物体の質量を測定する器具,機械,装置の総称。物体の重量(質量と重力の加速度との積)と分銅の重量および図5に示す各種の力とを直接または〈てこ〉などを介してつり合わせて物体の質量を知る。この場合,分銅の重量以外の力を用いたはかりの目盛は分銅で検査される。ばねの弾力や電磁気力を用いたはかりは重力の加速度の違いによる影響を受けるので目盛の検査にはこの影響が加味される。

歴史

はかりの正確な起源は定かでない。エジプトで発掘された前5000年ころとみられるてんびんざおは,石灰石製で,長さ約8.5cmあり,中央と両端に穴がある。この穴にひもを通して結び,中央のひもを支え両端のひもに物をつるしたものと思われている。前3000年を下ると,多くの壁画にはかりを使って作業をしている絵が見られる。前1350年ころのパピルスに描かれたはかりの絵(〈トート〉の項の図参照)を見れば,今日のてんびんと構造が類似していたことがわかる。前500年ころには金属製(青銅)のてんびんが作られ,精密さが0.1gに達していたと考えられている。てんびんは測定するものと等量の分銅を必要とし,構造上,はかる量に限度があるので,比較的に軽い1個の分銅で重いものをはかることのできる棒ばかりが前200年ころにイタリアで使われていたことが,ポンペイ遺跡から発掘された棒ばかりから明らかにされている。

てんびんや棒ばかり以外の,今日使用しているはかりの基礎は近世の開発によるものである。1669年にフランスのロベルバルG.P.Roverbalが考案したロバーバル機構をはかりに利用し,かさ物の計量に便利な上ざら式のはかりが1700年代に開発された。また重量物の計量に適するてこの組合せ機構がイギリスのワイアットJ.Wyattにより発明され,1831年にアメリカのフェアバンクスFairbanks兄弟は現在のものと同一の台ばかりを発明し,はかりの機能を飛躍的なものにした。同じころ,メートル条約にかかわる基礎技術が整備され,この中でキログラム原器との比較用の専用てんびんであるリュプレヒトRüprechtてんびんが開発され,精密さが1×10⁻8にも達した。一般のてんびんの高精密化の追求も進められ,秤量20gで1μgまで読み取れる微量てんびんも作られるようになった。1945年にスイスのメトラーE.Mettlerは定感量てんびん(直示てんびん)の実用化に成功した。これはてんびん界の様相を一変させた直示てんびん時代の引金となった。55年には上ざら直示てんびんがメトラー社から発売されている。60年代に入ってはかりの分野に電子技術がとり入れられ,読取り装置が電子化された。70年代からは電子回路部品の開発が進み,回路部品の性能と信頼性の向上とにより,はかり自体が電子化した電子ばかりが開発され,精度,取扱いの容易さに加えて,マイクロコンピューターを内蔵させ,測定結果の処理や測定のコントロールが自動的にできるようになり,すべてのはかりが電子化されようとしている。

計量法規とのかかわり

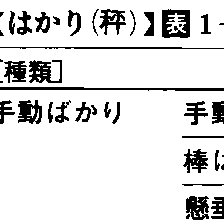

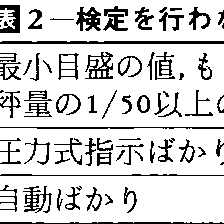

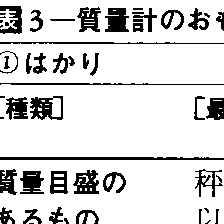

はかりの多くは計量の公正を図るために計量法規による規制を受けている。この法規では質量測定に用いる器具,機械等を質量計と呼び表1のように分類している。手動ばかりはつり合せなどを人手により行うはかり,指示ばかりは物体を載せ台に載せるだけでその質量を指示するはかり,分銅はてんびん,定量おもりは棒ばかり,定量増おもりは台ばかりなどとそれぞれ組み合わせて使用するものとしている。取引き,証明に用いるはかりなどは法規で定める構造と器差の検査に合格した検定証印(図1)の付されたものに限られている。ただし,表2に示すものは検定を行わないことになっている。表3は検定合格の条件の一つである器差の限界(公差)のおもなものを示す。

はかりの構造

はかりは機能上,物体の支持装置,物体と分銅あるいはその関連量とのつり合せ装置,つり合いの確認あるいは物体の質量を知る読取り装置とで構成されている。支持機構には,てんびんざらのように,1個のてこの2ヵ所以下の部分で自由に振動しうる構造の懸垂装置,上ざらてんびんのさらのように1個のてこの2ヵ所以下の部分で自由に振動しえない構造の〈さら〉,台ばかりの載せ台のように2個以上のてこの同一直線上にない3ヵ所以上の部分で支える構造の〈台〉とがある。さらの支持に用いたロバーバル機構は図2に示す構造のもので,A,F,B,A′,F′およびB′の各点はピンで止めた関節で,Fを軸にてこAFBは自由に振動できるように作られている。ここで,連結棒AA′,BB′に設けた腕木に分銅をつるしてこAFBが水平につり合うとき,分銅を腕木上のどの位置にずらしても前と同様てこAFBは水平につり合う。そこで,腕木をさらに代えてこの上部に配置すると図3のようになる。これは上ざらてんびんの基本的な機構である。この場合,物体をてこの前後方向にずらすとさらは転覆するので,てこをはしご状にし,あるいはてこにつけた関節用の刃の長さを長くしてさらの転覆を防ぐ。ロバーバル機構の関節を弾性体の弾力で置き換えたパラレルガイドは電子ばかりに用いられる。大きな載せ台を支えるには複数のてこを組み合わせて用いる。てこの一部分を割った形のV字形やY字形のてこを用いると,てこの数を減らした簡略化したはかりが作れる。図4はフェアバンクス兄弟が発明したV形とY形のてこによる台の支持法を示す。

懸垂装置,さら,台に載せた物体の重量は直接あるいはてこを介して図5に示す力とつり合わせる。てこには力点,重点,支点の関係位置と力のかかる方向により図6に示す3種がある。このうち,はかりのつり合いの視定に用いるものを〈さお〉,目盛のあるさおを目盛ざお,さお,目盛ざお以外のものを単に〈てこ〉,全体としてはこうかんと呼ばれる。こうかんを直列に連結すると(図7)はかりのてこ比は各こうかんのてこ比(図6のFAとFBの長さの比)の積に,同じてこ比のこうかんを並列に連結するとてこ比は変わらず耐荷重性は和となる。つり合せ力としての分銅は精度の高いてんびん,上ざらてんびんに,増おもり,送りおもり,振子の復元力は精度が中程度のさおばかり,台ばかりなどの手動ばかりに用い,液体に浮かべた浮き子を押し沈めたときの浮力,シリンダー内の液体をピストンで押し込んだとき生ずる圧力,つる巻ばねや直線ばねの弾力は一定範囲内で自動的につり合うので,商業用,産業用の指示ばかりに用いる。永久磁石とコイルを組み合わせコイルに流した電流による電磁力,弾性体ブロックにひずみゲージをはりつけ負荷による弾性体のわずかな変形を電気信号として検出するロードセル等は,電子技術によりきわめて容易に信号処理ができるので,最近では機械式の広範な各種のはかりの電子化に使用される。

つり合いの確認,読取りには,さおに固定した指針と度表(手動てんびんなど),さおの動きの光学的拡大(直示てんびんなど),さおの先端に記した線と指標からなる〈にらみ〉やさおを囲む枠からなるにらみ窓(台ばかりなど),さおの動きやばねの伸びをラック・ピニオンで拡大した指針と目盛板(上ざらばねばかりなど),電気信号のアナログ指示またはディジタル表示(電子ばかりなど)などが用いられる。電気信号はマイクロコンピューターの組込みにより質量以外の量,たとえば計量物の料金などの表示や風袋(入れ物)の質量消去,あるいは測定量のプリントアウト,遠隔指示,さらには測定を制御した自動連続測定にまで拡張されている。

はかりのつり合せ方式

零位法と偏位法および両者を組み合わせた3通りがある。零位法は載せ台が空のときのつり合い点(零点)と物体を載せたときのつり合い点(静止点)とが同一になるようつり合せ力を加減して質量測定を行う方法で,これにはてんびんや台ばかりなどのほか,つり合せを自動的に制御する電子ばかりなどがある。偏位法は零点と静止点との差から質量測定を行う方法で,ばねばかりや振子式はかりなどがある。振子式はかりの振子の振れ角を大きくすると,目盛間隔は不等間隔となる。等間隔目盛にするには特殊な形状のカムと組み合わせる。このカムは振れに応じ腕の長さが振子の傾きに応じ変わる一種のてこの働きをする。零位法と偏位法の組合せは直示てんびんのように分銅でおおよそのつり合せを行い,微小量を投影目盛で読み取る方式のものが該当する。

分銅とおもり

質量測定時にはかりと組み合わせて使用する分銅には,表す質量と法規で定める級別を表す(1)(1級分銅)または(2)(2級分銅)の表記がつけられている。おもりには定量おもりと定量増おもりとがあり,定量おもりには組み合わせる棒ばかりの秤量(測り得る最大量)に用の字を添えた例えば〈秤量10kg用〉の表記がつけられ,定量増おもりには組み合わせるはかりのてこ比の分数とこれとつり合う物体の質量である〈掛量〉とが表記され,例えば〈10kg,1/50〉と付されている。分銅やこれらのおもりは国際キログラム原器との対応値をもつ基準分銅を用いて検査され,その器差が法規で定めた限界(公差)内にあることが保証されている。なお,直示てんびんの内蔵分銅や台ばかりの送りおもりははかりの一部分とみなされ,法規上の分銅やおもりとは異なる。

はかりの種類と精度

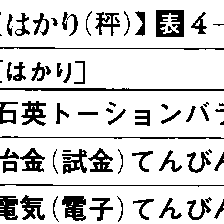

はかりの呼名は特定の物体のみをはかる単能化と測定物の多様化,さらにはメーカー固有の呼名が加わり多種多様である。産業用のはかりは装置の一部として扱われ,はかりの呼名とはほど遠いものもある。表4はおもなはかりの用途と能力とを示したものである。はかりの能力は秤量(積算式ばかりでは計量能力)と感量(測り得る最小量で最小目盛あるいは読取り限度は同意用語である)とで評価され,感量が小さいほど,あるいは(感量)/(秤量)の値が小さいほど一般に精密なはかりといわれている。表の秤量20g以下のてんびんは微量てんびんと呼ばれ,手動,直示の各微量てんびんのさおはアルミニウムやチタン製で軽量に作られ,刃,刃受けはルビーやサファイアで作られている。電子てんびんは可動線輪型の電流計の線輪を金属テープで支え支点とし,石英製あるいはベリリウム合金製パイプのさおを可動線輪に固定し,さおの両端にサファイアやダイヤモンド製の刃あるいはピボットを固定しさらをつるし線輪に働く電磁力でつり合わせる。石英トーションバランスは石英細線で組み立てたビームの中央を太さ数μmの石英繊維でつり下げ,さらを同様の繊維でビームの両端からつり下げた振動系をビームの中央に取り付けた石英トーション線のねじり力でつり合わせる構造のもので,トーション線のねじり角から両ざらの物体の質量差を知る。これらの微量てんびんは元素分析や物性の研究などで微小な試料の精密測定に使用される。50~200gの秤量のはかりは化学分析等の分野で使用する化学てんびんに代表される。このうち,秤量が100g以下のものはセミ微量てんびんと呼ばれる。これらは宝石製の刃と刃受け,アルミニウムあるいはチタン鋼製のさおを主要部とし手動形と直示形とがある。分析用電子てんびんは直示てんびんの内蔵分銅を電磁力で置き換えたもの,上ざらてんびんはロバーバル機構でさらを支えた構造のもの(図3),上ざら電子てんびんはパラレルガイドでさらを支えてこを介して電磁力とつり合わせる方式のもので,化学てんびんと同様の使用目的に使われる。秤量500g~30kgのはかりは精密てんびんを除き主として商取引き用に使用される。上ざらばねばかりは安価なため魚,野菜等の計量あるいは家庭用,料理用に,電子料金ばかりや卓上ロードセル式台ばかりは比較的に単価の高い肉類等の計量にデパート等で使用される。計数ばかりは質量がそろった機械部品,電気部品の計数に使用される。秤量30kg以上のはかりは重量物の取引き(鋼材など)や産業用に使用される。産業用のはかりの呼名は複雑で,例えば台ばかりの台を地面と同一レベルにしたトラックスケール,台上にレールを取り付けた貨車スケール,台に柵を取り付けた畜産用ばかりなど多種多様である。クレーンばかりはクレーンで荷揚げする途中,コンベヤばかりはコンベヤベルトで粉体や塊体を輸送する途中でその質量を測るはかりで,後者ははかりの上を通過した総量が表示される。コンベヤスケールに似た構造のポイドメーターpoidometer(コンスタントフィードウェア)は一定量を連続して供給する装置で肥料や飼料等の連続混合などに使用される。ホッパースケールは粉体,粒状体等の一定量を間欠的に計量し区分けや袋詰めなどに使用する。セメントの計量用バッチャースケール,包装(袋詰めなど)用のパッカースケールはホッパースケールと同じ機能をもつ定量ばかりの一種である。

特殊なはかり

キログラム原器と次位の標準分銅とを比較するときに用いるてんびんは原器用てんびん,あるいは測定者等が発散する熱による測定精度の低下を防ぐためにてんびんと測定者とを隔離して使用されることから隔離てんびんとも呼ばれる。これには19世紀末にオーストリアのリュプレヒト社で製造した原器との比較測定が0.01mgの精密さでできるリュプレヒトてんびんがあり,世界の国々で今なお使用している。計量研究所(通商産業省工業技術院)はリュプレヒトてんびんに代わる原器用てんびん1号機を1966年に,2号機を81年に完成させ使用している。1号機の精密さは1kgにつき0.001mg,2号機では1kgにつき0.0001mgで世界で最高の精密さをもっている。これらのてんびんは各種の補助装置,例えば遠隔からてんびんの状態を変えることなく分銅の交換(ボルダ法,ガウス法による)ができる荷重交換装置を備え,真空の下での測定のための真空容器に納められている。はかりは質量の測定のほか各種の質量関連量の測定にも使用される。これには,物質の磁力を測る磁気てんびん,物質が含有する水分を測る乾燥てんびん,航空機や自動車の揚力や空気抵抗を測る風洞ばかり,気体,液体の比重などを測るガスてんびん,比重てんびん,物質の熱的性質を調べる熱てんびんなどがある。これらのはかりの精密さは同じ秤量の汎用ばかりと同程度である。

→天秤(てんびん) →秤量法

執筆者:小林 好夫

日本のはかり

古代

古代には物の重量を表す単位として〈斤(きん)〉が使用されることが一般であったが,〈斤〉はまた〈はかり〉を意味する場合もあった。度量衡の制は税制とも深く関係するため,国家による画一的規制は緊急の課題であった。《新撰姓氏録》や《扶桑略記》には舒明天皇のころはかりの制が定められたとの記事もあるが,法文上での明示を知りうるのは701年(大宝1)の大宝令からで,その条文は現存しないが,度量衡の規定は養老令と変わりなかったことが知られる。重さに関する規定は,24銖(しゆ)を1両,3両を大両の1両,16両を1斤とする単位,進法であった。また長さ,容量の場合と同様に大小2制が存在したことが知られるほか,重量を測るに当たって関係官司に銅製の標準計器を支給する定めであった。令制では地度り(じはかり),銀,銅,穀を測る以外は小制を用いる定めであったが,《延喜式》雑式に,度量権衡は,晷景(きけい)(日影)を測る場合と,湯薬を調合する場合に小制を使用する以外は,官私とも皆大制によることを規定している。これは713年(和銅6)の度量衡の改制によるものであった。当時の史料をみると,穫稲の分量を測定する際,斗量の使用と同程度に〈斤〉を使用していたことが知られる。当時稲1束(そく)の重さを1斤とする史料があるが,これは1段250歩制に基づく穫稲1束の重量で,1段360歩制に基づく穫稲1束はこれよりも軽く,そこで前者を〈成斤(せいきん)〉と称するのに対し,後者を〈不成斤〉または〈小斤〉と称することがあった。この〈成斤〉1斤はメートル法に換算して,500~700gほどであることが確かめられている。もっとも《拾芥抄(しゆうがいしよう)》によれば稲1束の重さは大10斤とあり,これと上記の〈斤〉との関係は現在のところ不明である。また《皇大神宮儀式帳》に〈半斤〉〈大半斤〉〈大斤〉という単位がみえるが,これは稲1把,5把,10把をそれぞれ1束と呼ぶ際のそれぞれの重さを示す単位で,この中の〈大斤〉が令規定の大1斤に相当するとみられる。なお《日本霊異記》には〈はかり〉〈おもり〉の意味で〈斤〉が用いられている個所がある。

執筆者:亀田 隆之

中世

律令制によって公定された斤の制度は,律令制自体の崩壊とともに急速に弛緩し,かわって幾種類かの私的な斤が登場した。平安・鎌倉時代になると,本斤,国斤,蔵人所斤などと呼ばれる斤が文献にその姿をあらわす。本斤は私斤のうち基準的なものとの意味であり,国斤は諸国においてその国単位に行われた斤である。また蔵人所斤は,令外官(りようげのかん)である蔵人所が指定した特殊な斤であるが,鎌倉時代には荘園の年貢絹の計量に使用された例がある。

平安時代末期ころから貨幣経済が発達し,鎌倉・室町時代にはことに金融業者の活動が著しく,銅銭の流通は全国に広がった。また砂金や切銀は貴金属として贈答用にあてられたばかりでなく,秤量貨幣として流通し始めた。室町時代末ころには,このような金,銀を多量に扱う為替屋などでは,為替や両替を業務として斤を使用した。彼らのうちにはその信用に裏づけられたはかり,ことにおもり(分銅)を自製し,使用したものもあった。中世に広く使用されたはかりは主としてさおばかりであり,室町時代末ころからてんびんも使用されたと考えられる。

執筆者:宝月 圭吾

近世

江戸幕府は京都の神(じん)家,江戸の守随(しゆずい)家に,それぞれ京都と江戸に秤座を置いて管掌させ,はかりの製作と販売(本来は下げ渡し),修補の独占権を与えていた。だから江戸時代には,この二つの座で製作する以外のはかりは原則的にはなかった。もし存在すれば偽ばかりである。1742年(寛保2)の幕令には〈似せ秤拵之候もの引廻し之上獄門,但,掛目に違いこれなきに於ては中追放〉とあり,偽金作りと同様にはかりの私造は重罪であった。神氏の京秤座は西国三十三ヵ国を販売圏として,15ヵ所に〈出店(でだな)〉を設け,守随氏の江戸秤座は東国三十三ヵ国に41ヵ所の〈出張所(でばりどこ)〉を設けて製作,販売,修補に当たっていたが,両座のはかりに基本的な差異はない。ただ取緒(とりお)の結び方と目盛点が異なっていたにすぎない。はかりはすべてさおばかりで,衡(こう)(棹),権(けん)(錘),皿(または鉤),取緒の四つの部分で成り立ち,衡は蘇枋(すおう),赤樫,黒柿の木製のほか,銀ばかりに使われる鹿角製の角(つの)ばかり,象牙使用の象牙ばかりがあった。権ははかりの目盛を指示するもので,衡と権は1組をなし,権(錘)を他のさおばかりには使用できなかった。権は鉄,シンチュウ,唐金で形は釣鐘状,六角形,四角形などの形ででき,その重量は分銅にはかり,正しければ座方で極印を打って販布した。皿はシンチュウ,取緒や皿糸は〈ないお師〉とよぶ座方の職人が綿糸と麻糸によりをかけて作った。

はかりは銀ばかり,千木(ちぎ)ばかり,皿ばかりの三つにわけられる。(1)銀ばかりはごく少量のものをはかるのに用いられ,〈れいてんぐ〉〈中直(なかため)ばかり〉〈小直(こため)ばかり〉〈厘直(りんため)ばかり〉〈小ばかり〉〈角二重ばかり〉〈長二重ばかり〉〈角入子長二重ばかり〉の8種類があった。盛出し(目盛の最初の星点)は厘直ばかりの上目(うわめ)が1匁2分1厘でもっとも低く,〈れいてんぐ〉の向目(むこうめ)160匁ともっとも高いから,ほぼ,この間のものをはかるのに使用した。(2)千木ばかりは皿ではなく鉤をつってはかるはかりで,重量のものをはかるのに使用した。千木ばかりには〈2貫目千木ばかり〉〈3貫目千木ばかり〉以下5貫目,10貫目,15貫目,20貫目,30貫目の7種類があって,2貫目から32貫までをはかった。(3)皿ばかりは〈綿ばかり〉〈小皿ばかり〉〈中皿ばかり〉〈大皿ばかり〉および〈大引通しばかり〉〈大々引通しばかり〉(衡2尺3寸・錘150匁,衡2尺5寸・錘200匁)の7種類で上目50匁から向目1貫600匁までの重量をはかった。そのほか幕府御用の特製ばかりがあった。江戸秤座の例で示すと〈御伽羅掛ばかり〉〈御人参掛ばかり〉〈御香具ばかり〉〈御茶掛大皿ばかり〉〈御鉢ばかり〉〈御餞ばかり〉〈御縮ばかり〉など,いずれも幕府の奥向で使用され,他に販売されることはなかった。はかりそのものの技術的進歩は江戸時代を通じて少なかった。むしろ旧慣を墨守することによって衡制は維持され,その度量衡制を基幹として江戸幕府経済体制が守られていたのである。新しいはかりの出現は1875年の〈度量衡取締条例〉によって秤座が解体した後に始まった。

執筆者:林 英夫

象徴

はかりは古代より〈裁き〉と〈正義〉の象徴とされ,また犯した悪業に見合う罰を定める機能により〈復讐〉の意味をも含む。したがってこれらをつかさどる神々,たとえばエジプトのオシリス,トート,マアト,ギリシアのテミス等は,はかりを持物とする。また黄道十二宮のてんびん宮は,秋分のころに太陽がこの宮に入るので,均衡状態を表象するものとして名づけられた。ギリシアでは,てんびんの片方に置かれた〈善〉はどんなに小さくとも〈悪〉より重いと信じられ,ローマ時代にはてんびんと剣を組み合わせた〈裁き〉の寓意図が定着した。神話においては運命を予言する隠喩に使われており,ギリシア神話には,アキレウスとメムノンの一騎打ちに際してゼウスが2人の運命をてんびんにかけ,重さをはかった話がある。そのときメムノンの側が下がり,彼はアキレウスに討ち滅ぼされた。キリスト教では,天使ミカエルが魂の重さをはかるてんびんをもち,また《ヨハネの黙示録》6章に語られる4騎手のうち,3頭めの黒馬に乗る〈飢饉〉は,手に〈裁き〉のてんびんをもつ。イスラム教では,大天使ガブリエルが〈最後の審判〉の日にてんびんで人間の善業と悪業を秤量し悪業が勝ればジャハンナム(聖書のゲヘナに由来する語で〈地獄〉の意)におとすとコーランにある。重量をはかることを裁きの手段とする考えは中世に至って強化され,魔女裁判の中で猛威をふるった。鉄で装丁した教会備付けの聖書を一方のおもりとしたてんびんで被疑者をはかり,はかりがどう動こうと判定人のかってな解釈により有罪を宣することがしばしばあった。

執筆者:荒俣 宏

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「秤」の意味・わかりやすい解説

秤

はかり

物の質量を計る器具・機械の総称。語源は和語の「はかるもの」で、漢語では衡または称である。計量法では質量計という。英語では天秤(てんびん)やさお秤(ばかり)の類をbalance、そのほかをscaleという。一般に計ろうとする物に作用する地球重力加速度による力を、分銅またはおもり(錘)のそれとつり合わせるか、または力による弾性体の変形または変位に変える構造になっている。種類はきわめて多く、分類の方法にもいろいろあるが、天秤、さお秤、台秤、ばね秤、その他に大別される。

[小泉袈裟勝 2015年4月17日]

天秤

人間が最初につくった秤で、また今日でも精密な秤として用いられている。紀元前5000年ころのエジプトの墓の中から、石の分銅とともに天秤ざおが出土している。紀元前3000年ころのパピルスに描かれた天秤は、今日のものと大差ない構造をもっている。精度も、古代エジプトの薬の調合の最小単位は0.7グラム程度であるから、もっとも精巧なものの感度は0.1グラムに達していたと考えられる。古代中国においては殷(いん)代にすでに用いられていた。彼らは銅とスズの一定割合の合金である青銅をつくるため天秤を利用したのである。しかし支点、重点に紐(ひも)やピンを用いている限り精度には限界があった。17世紀ころになり支点にナイフエッジを用いることが始められて、精度は著しく向上し、これが科学ことに化学の発達を促した。また力学の発達に支えられて天秤ざおの構造やつり合いをとる機構や技術が改良され、今日のキログラム原器比較用の天秤は1億分の1を超える精度をもつに至っている。また電子・光学技術の応用によって一般に自動化が進んでいる。

これまでの天秤とは、左右の腕の長さが等しいものをいったが、第二次世界大戦後、支点を一方に片寄せて設け、短い腕の端に秤皿と多数の分銅をかけ、他方につり合いおもりとさおの傾きを検知する目盛りガラスをつけたものが普及した。秤皿にのせた物によるさおの傾きがほぼ元に戻るまで、ハンドルで分銅を外し、ハンドルについた目盛りで外した分銅の量を読み、なお残ったわずかな傾きは他端の検知装置により光学的に読み取って直接質量を知るのである。これを定感量直示天秤という。普通の天秤は計る量の大きさによってさおやナイフエッジにかかる力が変わり、その変形によって感度が変わるが、この天秤はつねに同一荷重がかかっているため感度が変わらず、しかも質量が直示されるということからこの名称がつけられたものである。

普通の天秤は皿を紐でつり下げているため、あまり大きな物は計れない。この欠点を解決したのが、17世紀のフランスの数学者ロバーバル(ロベルバル)Gilles Personne de Roberval(1602―1675)の機構である。この機構では、左右の腕にかけた分銅の質量が等しい場合、どこにかけてもつり合う。したがってこの縦の棒の上に皿を置けば、品物や分銅を置く位置によらず秤はつり合う。これが上皿天秤である。

[小泉袈裟勝 2015年4月17日]

さお秤

計量法では棒秤という。天秤はたくさんの分銅を用意しなければならず、しかも携帯に不便である。さお秤ならば、1本の秤さおと1個のおもりで広い範囲の質量が計れる。これが発明されたのはローマ時代で、このためヨーロッパ諸国ではいまもローマ秤とよぶ。中国ではいつごろつくられたかわからない。西洋のさお秤は一般に金属製であるが、東洋では木製が普通である。日本では天秤はもっぱら両替に用いられ、商業では棒秤が用いられた。江戸時代は棒秤の製作、販売、取締りとも、江戸と京都に設けられた秤座(はかりざ)の専管とされた。

ナイフエッジと、送りおもりあるいは増しおもりを設けた金属製のさお秤には、天秤に近い精度をもつものもある。また大小のさおとおもりを上下に2段、3段に配置したものもある。上皿さお秤は、上皿天秤のさおの片側をフォーク形に開いて大きい皿を支え、一方のさおに目盛りをつけ、送りおもりと増しおもりを設けたものである。

[小泉袈裟勝 2015年4月17日]

振り子秤

天秤やてこ式の秤は、すべててこが水平につり合うものであるが、てこの荷重による傾きの変化によって質量を計るものが100年ほど前に出現した。これを振り子秤とよぶ。力学的には傾斜てこである。傾斜てこは等間隔の円周目盛りができないので、荷重側の腕の長さを変化させるようにカムを設けたものが振り子カム秤である。この直線性と拡大率を改良したものが差動振り子カム秤である。

[小泉袈裟勝 2015年4月17日]

台秤

フォーク形に開いた二つのてこを組み合わせ、その上に広い台をのせ、一方のてこの先端をさお秤の重点に結合したものである。18世紀の終わりごろイギリスで発明された。以後、載せ台の面積や能力の制約はなくなり、てこを数段に組み合わせた、数十トンもの物も計れるものがつくられるようになった。

[小泉袈裟勝 2015年4月17日]

ばね秤

つる巻きばねの一端に品物をかけると、その質量による下方へ向かう力によってばねは伸びる。ばねの弾性限界内ではこの伸びは力に比例し、したがって質量の目盛りをつけて秤とすることができる。商品としての最初のものは1770年イギリスで発売された。ただ天秤やてこ式秤と異なることは、地球重力加速度が直接かかわっているため、場所や高度によって指示値に差を生ずることである。このため精度の高いばね秤は、使用する場所の重力加速度にあわせて調整する必要がある。またばねはその弾性係数が温度によって変化するので、精度の高いばね秤は温度補償装置を設けるか、温度によっても弾性係数の変わらない定弾性ばねを用いる。一般にばねの変位量を機械的あるいは光学的な方法によって拡大指示するものが多いが、このばね式指示機構を従来のてこ式と組み合わせたものが普及している。自動体重計やヘルスメーターがこれである。ばねには渦巻ばねを用いたものもあり、微量用に使われる。

[小泉袈裟勝 2015年4月17日]

電気抵抗式秤

電気抵抗式秤は、円筒形その他弾性ブロックにひずみゲージをつけ、荷重によるひずみを電気抵抗の変化として検出するものも計量法ではばね秤としている。この検出部を電気抵抗式ロードセルといい、秤の要素としてのほか各種の荷重測定器として広く用いられている。ロードセルにはこのほか油圧式や静電容量式などがある。

以上は原理別にみた秤の区分であるが、これらの秤機構を応用した次のような特殊な用途のものがつくられている。

[小泉袈裟勝 2015年4月17日]

コンベヤー秤

コンベヤー秤は、コンベヤーによって運ばれる品物の質量を連続して計り、総積算量を指示または記録する秤。ベルトにかかる荷重をベルトを介して秤機構に受け、瞬間荷重を計ってベルトの速度を利用して積算するものである。この積算する機構にくふうが凝らされ、機械式ではデニソン式、メリック式などが古くから用いられたが、電子技術の発達によってロードセルにより荷重を検出し、電気的に演算するものにかわっている。コンベヤーでつねに一定量を連続供給するものを定量供給秤という。

[小泉袈裟勝 2015年4月17日]

ホッパースケール

ホッパースケールは、穀物などを陸揚げするとき、フィーダーからホッパーに落とし込み、一定量に達すれば供給を止めて下部から排出する動作を連続自動的に行う秤。溶鉱炉に原鉱を供給したり、商品を一定量ずつ包装する場合などにも用いられる。

[小泉袈裟勝 2015年4月17日]

電磁式秤

最近、秤の電気化、電子化の傾向が進んでいるが、その多くは秤機構の変形または変位を電磁気的量に変換したものが大部分である。しかし計量法でいう電磁式秤は、品物の重量をコイルに働く力とつり合わせ、その電流の強さから質量を求めるものである。

[小泉袈裟勝 2015年4月17日]

その他

工業用には、秤機構を応用した各種の装置がある。貨幣、機械部品などの質量が定まった範囲にあるかどうかを選別するものが選別秤である。このなかには鶏卵や果物などを等級別に仕分けるものもある。また秤機構の拡大比を利用して一定質量の機械部品などの数を数える計数秤もある。

[小泉袈裟勝 2015年4月17日]

秤と計量法

商業用の秤は古来、各国とも厳重な法規制の下に置かれていた。また最近はこの規制を国際的に統一するための条約機関、国際法定計量機関も設けられている。日本の計量法においては、まず秤(質量計という)を製作する者は経済産業大臣への、修理する者は都道府県知事への登録を要し、秤量(ひょうりょう)が150キログラム以下のものを販売する者も都道府県知事の登録が必要である。商用および証明用に使用する場合は、検定に合格したものでなければならず、また使用中の秤には定期検査が行われる。検定の合格条件は、第一にその秤が政令で定める種類に属すること、第二に経済産業省令で定める構造のものであること、第三には誤差が政令で定める公差を超えないことである。検定公差は一般にその秤の最小一目盛りの値、またはその秤に表記された感量(正確に計れる最小量)であり、使用中のものの公差はこれらの2倍である。

[小泉袈裟勝 2015年4月17日]

『小泉袈裟勝著『ものと人間の文化史48 秤(はかり)』(1982・法政大学出版局)』

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「秤」の意味・わかりやすい解説

秤

はかり

weighing machine

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の秤の言及

【秤座】より

…戦国大名が領内の衡制統一のため設置したものもあるが,江戸幕府の秤座がよく知られる。江戸幕府は守随(しゆずい)家の江戸秤座(東33ヵ国),神(じん)家の京秤座(西33ヵ国)を置いて,両家に秤の製作,販売,補修の特権を与えた。守随家は1874年の段階で東日本一帯41ヵ所――設立順に,甲府,名古屋,津,高田,敦賀,会津,柏崎,大津,駿河府中,丹波亀山,高崎,彦根,秋田,金沢,川越,長岡,下野佐野,遠江中泉,信濃下越,松本,善光寺,富山,宇都宮,三河泉村,八王子,新潟,三河吉田,磐城瀬之上,米沢,加茂,出羽庄内,福井,津軽,上野原,松代,上田,仙台,箱館,相模横山宿,木更津,松坂――に出張所を置き,その管掌者を名代(みようだい)役と呼んだ。…

※「秤」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...