関連語

日本歴史地名大系 「木屋町」の解説

木屋町

きやちよう

木屋町

きやちよう

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「木屋町」の意味・わかりやすい解説

木屋町

きやまち

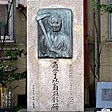

京都市のほぼ中央部、二条から五条までの高瀬(たかせ)川東側の地区。南北の街路は木屋町通りという。1614年(慶長19)角倉了以(すみのくらりょうい)による高瀬川開削で、大坂や伏見(ふしみ)から薪炭(しんたん)、木材などが運ばれ、高瀬川沿いには材木商が集まり木屋町とよばれるようになった。現在では川沿いの柳並木に昔のおもかげをとどめるのみで、旅館、料亭などが軒を連ね、ことに三条、四条間は花街先斗(ぽんと)町と接し、バー、飲食店などの集まる歓楽街をなしている。2003年(平成15)に京都市により木屋町界隈(かいわい)が「美しいまちづくり重点地区」に指定された。

[織田武雄]

[参照項目] |

関連語をあわせて調べる

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...

御所冷泉富小路御所也」とある。

御所冷泉富小路御所也」とある。