精選版 日本国語大辞典 「梵鐘」の意味・読み・例文・類語

ぼん‐しょう【梵鐘】

改訂新版 世界大百科事典 「梵鐘」の意味・わかりやすい解説

梵鐘 (ぼんしょう)

仏寺で時を知らせ,衆を集めるために用いる鐘(かね)。〈梵〉はサンスクリットのブラフマンbrahmanの音訳で,〈神聖〉〈清浄〉を意味する。ほとんどが銅とスズの合金(青銅)の鋳造品で,鐘楼や鐘楼門を寺域に建てて吊(つ)るし,撞木(しゆもく)で撞(つ)き鳴らす。俗に鐘,釣鐘(つりがね)とも呼ぶが,古くからその形状や由縁によって多くの異称がある。おもなものに突鐘(つきがね),洪鐘(こうしよう),撞鐘(どうしよう),鴻鐘(こうしよう),蒲牢(ほろう),鳧鐘(ふしよう),九乳(くにゆう),青石(せいせき),華鯨(かげい),霊鐘(れいしよう)などがあげられる。インドの仏寺で用いた打楽器をさす犍稚(かんち)/(けんち)(犍椎(かんつい)/(けんつい))も梵鐘の異称となっているが,インドには金属製の鐘がなかった。中国では殷・周以来,宗廟祭祀の楽鐘として各種の青銅製打楽器が作られ,梵鐘はその系譜を引く中国創製のものである。中国の梵鐘製作は南北朝後半ころから始まり,唐代に盛行した。しかし,中国では中世以降,梵鐘を鋳潰(つぶ)して銭貨に鋳直すことが盛んに行われ,古鐘の遺存がきわめて乏しい。朝鮮,日本にも伝わり,新羅以降の朝鮮,奈良時代以降の日本ではことに梵鐘の鋳造が発達した。梵鐘の一般的な形状は,円筒形の上部が笠形に閉じ,上端に吊り手である鈕(ちゆう)をそなえたもので,鐘身には帯状に区画された袈裟襷(けさだすき)と呼ぶ文様を施し,また下部に撞座(どうざ)/(つきざ)2個が配される。中国鐘には鐘身の裾がヨーロッパのベルのように開き,波状などに作るものがある。また朝鮮鐘は袈裟襷がなく,鈕の竜頭(りゆうず)後方に装飾的な筒(旗挿または甬(よう))を付すものが多い。なお現存する梵鐘のうち,在銘の最古のものは,中国,南北朝陳の太建7年(575)銘のもの(奈良国立博物館)で,和鐘では戊戌年(698・文武2)の銘をもつ京都妙心寺の鐘,朝鮮では唐の開元13年(725)銘の上院寺鐘が古い。

→鐘 →朝鮮鐘

執筆者:愛宕 元

和鐘

聖徳太子の没後まもなく作られた《天寿国繡帳》に鐘を撞く図があり,日本では仏教の伝来の初期から梵鐘が使用されたとみられるが,現存最古のものは戊戌年銘をもつ京都妙心寺の鐘で,698年とされる。奈良県当麻(たいま)寺の鐘は,無銘ながらこれと相前後するものと推定される。寺院以外でも7世紀から,時を知らせる時報鐘が朝廷の陰陽寮(おんみようりよう)に用いられ,また大宰府,多賀城,諸国国衙(こくが)にもあったという。しかしこれらの遺例は一例も残っていない。戦国時代には城鐘が,江戸時代には各地の都市で時報鐘が用いられた。

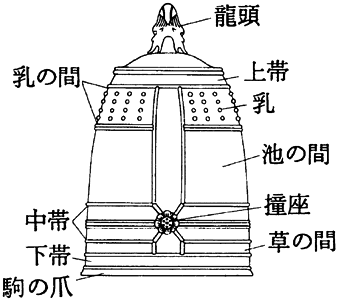

形と部分

和鐘は頂部に双竜を配した逆U字形の懸吊(けんちよう)装置,すなわち竜頭をもち,竜頭をのせる鐘身上蓋の部分から下方に,円筒状の鐘身を作る。竜頭は相反する双竜を背中合せに対置し,中央上部に火焰宝珠を配するのが一般的である。鐘身上蓋にあたる部分を笠形(饅頭形)と呼び,奈良・平安時代のものは凸線状の紐(ちゆう)が周縁と同心円に施され,笠形を上下2段に分けている。それ以後のものは素文となり,稜線で上下に分ける。鐘身には大小長短の区画を施す。この区画によって構成された文様全体を袈裟襷(袈裟形)と呼ぶ。鐘身の下方には,撞木を受けて音を発する場所として撞座一対を配する。平安中期以前のものは,竜頭の長軸と直角の位置に撞座があり,それ以後のものは竜頭長軸線上にある。前者を古式,後者を新式と称し,時代判別の目安としている。鐘の下端をめぐる広い突帯を駒の爪というが,古いものはあまり太くない。

袈裟襷の上端と下端に鐘を一周する帯があり,それぞれ上帯,下帯と呼ぶ。上・下帯の間を縦に4区に分けるのが縦帯で,そのうち2本は竜頭の長軸に合わせる。鋳物師の間ではこれを〈六道(ろくどう)〉と呼ぶ。上帯の下にある横長の4区画を乳の間(にゆうのま)/(ちのま),または乳の町という。ここには乳(ち)/(にゆう)と呼ぶ突起を配列するのでその名がある。乳は各区同一数を規則正しく配列する。一般的には各区4段4列が多く,3段3列から,4段9列または6段6列まである。室町時代から江戸時代にかけては,百八煩悩になぞらえて,各区5段5列のほか縦帯の上部に2個ずつ,計108個の乳を配するものもある。また鎌倉時代以後,各乳の間に梵字を配したり,乳のないものもみられる。

乳の間の下のほぼ方形の4区画を池の間(いけのま)といい,奈良時代のものを除いて,ここに銘文を陽鋳または陰刻したものが多い。銘文の代りに仏や菩薩,飛天などを陽鋳したものも少なくない。池の間の下,撞座の左右に鐘身を一周する2段の帯を中帯という。中帯と下帯の間の横長の区画を草の間(くさのま)と呼ぶ。撞座は鏡とも八葉とも呼ぶが,普通,蓮華文を浮彫に表す。蓮華文はその時代の瓦当や,磬(けい),鰐口(わにぐち)などの撞座と共通した意匠をとるが,八弁蓮華文が多く,少ないものは四弁,多いものでは十六弁まである。また撞座は2ヵ所が通例であるが,まったくないもの,1ヵ所のもの,3~5ヵ所のものもある。撞座は通常鐘身高の下から22%前後の位置におくが,古いものほど高く,奈良時代では37%が平均で,鎌倉時代には23%,その後は22%の位置に定着する。

鐘銘

鐘銘は鋳鐘発願の趣旨,寺院の来歴,鋳造時期,願主,檀那,鋳工名,所要材料,序銘の撰者・筆者名を記した〈序〉と,仏法や鋳鐘の功徳を韻文で讃えた〈銘〉からなるものが本格的である。平安初期の漢文の盛んな時期,五山文学の盛行した14世紀から15世紀初頭,そして江戸時代とにみられる。しかし,一般には簡略化したものが多く,経文の一部,偈(げ)を銘辞に代えるものが多い。〈涅槃(ねはん)経〉の〈諸行無常 是生滅法 生滅々已 寂滅為楽〉のいわゆる〈雪山の偈〉といわれるものなどがその代表で,平安末から鎌倉にかけては梵字真言陀羅尼をもって銘に代えたものもみられる。銘文には鋳造時またはその直後に施された原銘のほか,修繕や移転の顚末(てんまつ)などを追記した追銘(ついめい),改鋳前にあった銘,またそれに改鋳時の銘文を併記などした旧銘,鋳造時に無銘であったものに時を経て施した後銘(あとめい)がある。さらに偽銘もままみられる。鐘銘として最も名高いものに京都神護寺の鐘がある。序を橘広相が作り,銘は菅原是善(道真の父)の撰,序銘の書は藤原敏行にかかるもので,〈三絶の鐘〉として著名である。

鋳工

妙心寺鐘は内面に〈戊戌年四月十三日壬寅収糟屋評造舂米連広国鋳鐘〉の銘がある。戊戌年は698年(文武2)で,舂米連広国を鋳工とすれば(願主とする説もある),これが鋳工の名を知る最も古い記録である。しかし,奈良時代では東大寺鐘の作者として国中連公麿,高市真国,高市真麿,柿本男玉が《東大寺要録》にみえるばかりで,平安時代にも神護寺鐘にその治工を志我部海継と伝えるほか遺例はない。平安末になって,河内国丹南郡(現,大阪府大阪狭山市を中心とする地域)の鋳物師が全国的に活躍を始める。その系統の鋳物師が鎌倉幕府成立とともに相模,上総に定住した。これら河内鋳物師の活動は薩摩から常陸に及び,相模,上総に定住したものも加えると,12~13世紀の梵鐘の80%以上が河内系鋳物師によるものとなる。このほか各地にも鋳物師が現れ,大和,京都,大宰府,芦屋(筑前),三原(備後),府中(長門),天命(下野)などが知られる。室町時代にはさらに各地に鋳物師が分布する。河内丹南の鋳物師はやがて堺に移って繁栄し,京都三条釜座とならぶ。これらは座を形成し(釜座,鍋座,鋳物座),蔵人所(くろうどどころ)舎人職(とねりしき)真継家の支配下に入る。近世でもなお真継家の掟書のもとで独占的な鋳鐘を続けたが,18世紀後半に至って江戸の鋳物師によりこの鋳物師支配は打ち破られる。

鋳造

梵鐘の鋳造は,地下に土壙を掘って槃木を2本据え,その上に真泥(まね)で中空の内型(なかご)を作り,外型をかぶせて鋳型とする。外型は駒の爪から中帯まで,中帯から池の間上部まで,乳の間から上帯までの3段に作り,その上に笠形,竜頭の型をのせる。笠形に湯口と空気抜きの穴をつけ,炉で溶かした湯(銅86%,スズ14%の青銅)を湯口から流しこんで作る。鋳物師は本貫地で鋳造するほか,注文に応じて各地に出張した。出張して鋳造することを〈出吹き〉といい,奈良県下田の鋳物師が三重,岐阜から長野まで,各地で出吹きしながら巡業した例,姫路の野里から鳥取に出吹き,近隣で数鐘を鋳造した例などもみられる。

近年,各地で鋳造遺跡が検出され,鋳造土壙から鋳型が検出されることが多い。その多くが出吹きの遺跡で,奈良時代から室町時代のものまでみられるが,京都市左京区吉田の京都大学教養部構内遺跡は,平安時代の鋳鐘土壙3ヵ所が検出され,福岡県太宰府市鉾ノ浦の〈鋳物師の座跡遺跡〉で,14~15世紀にわたる7基の鋳造遺構が検出された例などもみられる。

→鋳金

執筆者:坪井 清足

伝説と民俗

梵鐘の響きは,衆生を迷夢からさまし,仏道に帰依させ,極楽へ往生させると説かれた。インドのカニシカ王は,生前貪欲で無道であったため,死後千の頭をもつ魚とされた。千の頭は回転する剣で次々と斬られ,あとに生じた頭もまた斬り落とされる苦痛の中にあった。ところが羅漢(らかん)の打ち鳴らす鐘声に救われ,ついに無限の苦しみから解放されたという。中国,南唐の後主李煜(りいく)は,死からよみがえった男に,地獄で先主李昪(りべん)と出会った話を聞く。先主は在世中の罪によって地獄で苦しみ,鐘を鳴らして救ってほしい,できれば新たに鐘を鋳てほしい,そう頼まれたことを伝える。このため李煜は鐘を新鋳し,清涼寺へ寄進したという。

梵鐘の功徳を伝える説話は日本にも多いが,鎌倉時代以後,ほとんどの鐘の鋳造は勧進(かんじん)によってなされた。仏像や堂宇の勧進と同様,その趣意書を〈勧進帳〉といい,鋳鐘の功徳を吹聴(ふいちよう)して個人や村ごとの奉加喜捨を仰いだ。しかし室町時代以降,流浪する売僧が鐘勧進を称し,遠国の寺号を名乗って鋳造もしない鐘への勧進を求めることがしばしば行われている。

梵鐘をめぐる伝説は各地に分布し,数多くが謡曲や歌舞伎,浄瑠璃などにとり入れられている。滋賀県園城寺(三井寺)の鐘は,神護寺鐘,平等院鐘とともに〈日本三名鐘〉に数えられるが,〈三井の晩鐘〉としても名高い。琵琶湖の漁師が蛇を救ったところ,蛇は女に身を変じて訪れ,漁師と結ばれてみごもる。しかし産屋で恐ろしい大蛇の姿を見られ,男児を生んだのち,朝夕三井寺の鐘を鳴らしてくれと言い残し,湖へ消える。三井寺の鐘はこれを哀れんだ里人が寄進したのだという。

執筆者:上田 敬二

沈鐘伝説

川や湖沼,海などの底に鐘が沈んでいると語られる伝説は,日本各地に分布している。これらは沈鐘伝説,あるいは鐘が淵伝説として知られ,その沈んでいる場所を,鐘が淵,釣鐘淵,鐘捨淵,金倉淵,鐘が崎などと呼んでいる。その由来は大きく三つに分類される。一つは竜神(蛇)と関係するもので,三井の晩鐘の説話や,《道成寺縁起》など,沈鐘伝説ではないものにも多くみられる。肥後八代(熊本県八代市)悟真寺の大原禅師は,唐で寺の大火を消し,その礼として鐘を二つもらった。しかし,その一つは帰途で海に沈み,いま一つも竜神が欲しがったので門前に竜火がかかったという。さらに後日,日照りの際に鐘を淵に沈めると洪水となり,流れ去ったという。筑前鐘の岬(福岡県宗像市)には唐から請来した鐘が,竜神の怒りにふれて沈められていると伝えている。

沈鐘の由来の第2は,その土地のいにしえの繁栄を説くものである。上総鐘ヶ淵(千葉県君津市)に沈んだ鐘は,かつて大寺があり,里見・北条両氏の戦火にかかった際,池中に没したと伝えている。由来のもう一つは,鐘自体に霊力を認める名器伝説の一類である。霞ヶ浦の三叉沖では,風雨の夕方,水底から鐘の音が響き,また美女の姿が見えるという。これは常陸府中(茨城県石岡市)の寺に男鐘と女鐘があり,熊坂長範が女鐘を三叉沖に投げ込み,そのため男鐘を慕って泣くのだと伝えている。

これらはそれぞれ水にまつわって鐘の霊異と関連し,水神の祭事場を暗示する伝説といえる。また雨乞いの際,池沼に鐘を投ずることは,各地で実際に行われていた。鐘は神聖な法具として尊ばれ,鐘声は聞く者に神秘な響きを与えるとともに,仏を喜ばせ魔を払うものと信じられた。呪力を持つ鐘を水神(多くは竜神,蛇)に手向けることによって祭を行い,その印象が沈鐘伝説を成立させたのであろう。梵鐘にはその頂部に竜をかたどった懸吊装置(竜頭)があり,その姿からも霊力や竜神との関連が説かれたとも考えられる。また,現実に海から鐘が上がった記録や,鳥取市本願寺の貝殻が付着した鐘のように,実際に海から上がったものもある。これらはいっそう伝説の信憑性を高める要因となったであろう。

執筆者:戸塚 ひろみ

鐘の音

鐘(梵鐘)を鳴らすには側面にある撞座を撞木で真横から打つが,撞木が鐘に当たったときいろいろの振動数の音が混った雑音性の音が瞬間生じ,その後はとびとびの振動数をもつ数個の音(部分音と呼ぶ)が残って余韻になる。この余韻も主として振動数が多い音から次々と減衰し,最後にいちばん振動数が少ない音(基本音)が残る。鐘の音色を決めるこれらの音,特に重要な余韻となる音は鐘の固有振動の音である。

実在の鐘は大きさや形がいろいろであるから,その固有振動の振動数や振動の状態も同じにはならないが,固有振動に現れる節線(振動が生じない線)には鐘の側面を等分するように縦に生じる子午線節線と,鐘を横にぐるりと回る円形節線とがあり,その組合せによって固有振動を分類することができる。基本音を生じる基本振動は図2に示すような4本の子午線節線のみをもち,基本音の次に振動数が少ない部分音(第1上音という)は6本の子午線節線のみをもつ。円形節線がある固有振動は一般に減衰が速く余韻にはほとんどならないと考えられる。節線はそれぞれの鐘について定まった位置にあり移動するようなことはない。鐘の振動の振幅が大きい場所は節線と節線の間の部分になるが,基本振動では振幅は鐘の口縁の部分(駒の爪,いちばん厚い部分)が最も大きく,上部ほど小さい。子午線節線のみの固有振動でも,振動数が多くなると駒の爪はあまり振動しないで,鐘の側面の中央部にあたる池の間(あまり厚くない)で振幅が大きくなる。

鐘の基本音の振動数をf1(Hz)とすると,鐘の口径D(m)および駒の爪の厚さd(m)によって

f1=1.2×103・d/D2

でほぼ表される。第1上音の振動数もd/D2にだいたい比例するが,他の部分音はdにあまり関係なく池の間あたりの厚さが影響する。これは振動の振幅の大きい場所と関係があることを示している。

撞座が縁より上のほうにあることや聴覚の特性により鳴り始めは基本音がいちばん大きく聞こえるわけではなく,他の部分音のほうが大きく,それらがだんだん減衰して基本音が目立つようになる。非常に大きい鐘では基本音の振動数が少なすぎて第1上音がおもな余韻のように聞こえることがある。なお撞木で撞(つ)くために振動数が多い音はほとんど生じない。基本音に対する部分音の振動数の比は一つ一つの鐘により異なる。鐘が製造された時代によりこの比に特徴があるといわれるが,これは鐘の形の時代的特徴に関連する。

鐘から放射される音の分布の例を図3に示す。同図のaは基本音の場合で,音は鐘の側方に放射され,上方や下方にはほとんど音がない。基本音以外の子午線節線のみの音もこれと同じようになる。同図のbは子午線節線4本と円形節線1本がある固有振動の場合で,円形節線に相当する横の部分では音は小さく,主として斜め上方や斜め下方に音が分布する。

鐘の音のひとつの特徴は,余韻がうなりを生じながら小さくなることである。これは固有振動が一つだけではなく,実際にはまったく同じような振動様式の振動が,きわめてわずかに振動数を異にして一対となっておこるためで,鐘がその中心軸に対して完全な対称になっていないことに基づくものである。

鐘の音は簡単のようであるが,以上からもわかるとおり,音を聞く場所や方向,鐘からの距離などによって変化する。鐘楼のすぐ下で聞く音はよくないし,鐘から十分離れて聞くと耳の感度や周囲の騒音なども関係して基本音などは聞こえないのが普通である。

キリスト教会などにある鐘は形,鳴らし方をはじめ,材料,鋳造法など梵鐘との違いが多く,これらはすべて音に関連する。形は下部が外方に広がった独特のもので,広がった部分は特に厚くなっている。鐘を大きく振り動かし,鐘の内部に吊るされている金属の舌が鐘の下の広がった部分の内側を打つことで音を出す。したがって梵鐘とは大変異なり,長い余韻は重要ではない。西洋の鐘の固有振動も子午線節線と円形節線の組合せによって表されるが,基本音以外のおもな音に対する固有振動には必ず円形節線が現れているとされている。西洋の鐘の音で著名な現象として,ストライクノートstrike noteといって,対応する固有振動がない高さの音が聞こえることがある。これは固有振動による音どうしの間の差音であろうといわれる。

執筆者:小橋 豊

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「梵鐘」の意味・わかりやすい解説

梵鐘

ぼんしょう

寺院にあって、大衆(だいしゅ)を招集するときや朝夕の時を知らせるために用いる釣鐘(つりがね)。インドで集会のときに用いられた木製の犍稚(かんち)と、中国の銅鐘に基づいてつくられた。大鐘とも、またその音の大きいことから鯨鐘(げいしょう)、洪鐘(こうしょう)ともいう。一般に高さ150~200センチメートル、直径60~90センチメートルのものが多く、銅に少量の錫(すず)、亜鉛を混じて鋳造される。形状は、上部には鐘楼に吊(つ)るす釣り手として竜頭(りゅうず)があり、下部に一対(つい)の蓮華(れんげ)状の撞座(つきざ)を配して、これを橦木(しゅもく)でつくようになっており、音響効果を高めるために「乳(ち)の町」という乳房状の小突起をつけている。日本には朝鮮を経てもたらされた。鋳造の技術の優れた朝鮮製の梵鐘が多く輸入されたが、現存する最古の日本製の鐘は文武(もんむ)天皇2年(698)に鋳造された京都右京区・妙心寺蔵(もとは嵯峨(さが)・浄金剛(じょうこんごう)院蔵)の鐘である。名鐘とよばれる鐘は多い。また大晦日(おおみそか)に鳴らす除夜の鐘としても知られる。

[藤井正雄]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「梵鐘」の意味・わかりやすい解説

梵鐘

ぼんしょう

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

事典 日本の地域ブランド・名産品 「梵鐘」の解説

梵鐘[金工]

ぼんしょう

桜川市で製作されている。鎌倉幕府ができた建久年間(1190年〜1199年)に、桜川での梵鐘づくりが始まったという。地元産の砂と粘土でつくった鋳型に、銅・錫の合金を流し込んむ。鐘の音に重く余韻がこもり、姿の美しいものが良いとされており、音色を決める銅・錫の混合割合や鐘の厚さは秘伝。表面に着色を一切しない鋳肌仕上げの梵鐘。茨城県郷土工芸品。

梵鐘[金工]

ぼんしょう

東近江市で製作されている。江戸時代末期以前には、梵鐘の製造技術が確立されたという。銅と錫の合金でつくられる。滋賀県伝統的工芸品。

出典 日外アソシエーツ「事典 日本の地域ブランド・名産品」事典 日本の地域ブランド・名産品について 情報

普及版 字通 「梵鐘」の読み・字形・画数・意味

【梵鐘】ぼんしよう

字通「梵」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

防府市歴史用語集 「梵鐘」の解説

梵鐘

世界大百科事典(旧版)内の梵鐘の言及

【鐘∥鉦】より

…しかし大多数の〈かね〉は,中空の身(み)をそなえ,上端に鈕(ちゆう)とよぶつり手か柄(え)をそなえている。身の他端は,梵鐘(ぼんしよう)(=釣鐘)のように開いて終わるものが多い。しかし鈴(すず)のように包まれた形のものもある。…

【新羅】より

…金銅造の仏教彫刻としては,8世紀中期の制作とされる仏国寺の毘盧舎那仏座像と阿弥陀如来座像,8世紀後期の造立と考えられている栢栗寺の薬師如来立像などが注目される。 またこの時代の仏教工芸品は,梵鐘と舎利容器に優品が多い。梵鐘は,聖徳王24年(725)銘の江原道平昌郡五台山上院寺のものが現存最古の作例であり,恵恭王7年(771)銘の奉徳寺の梵鐘は聖徳王(在位702‐737)の冥福を祈願して景徳王(在位742‐765)と恵恭王(在位765‐780)の2代にわたって鋳造されたという由縁をもつ。…

※「梵鐘」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...