翻訳|wedge

精選版 日本国語大辞典 「楔」の意味・読み・例文・類語

くさび【楔・轄】

- 〘 名詞 〙

- ① 堅い木、または石や鉄でV字形に作り、物を割ったり、広げたりするために、または枘(ほぞ)穴に挿しこんだ部材が抜けないようにするために打ち込むもの。責木(せめぎ)。

- [初出の実例]「輗 奈加江乃波志乃久左比」(出典:新撰字鏡(898‐901頃))

- 「此の一字がはづれては、なんの役にたたぬくさびのはづれたる車のごとし」(出典:随筆・独寝(1724頃)下)

- ② 物と物とをつなぎ合わせる役目のもの。絆(きずな)となるもの。

- [初出の実例]「夜の程にいとど閉ぢ重ねてける氷のくさびは、足もいみじう堪へがたうて歩みもやられ給はず」(出典:狭衣物語(1069‐77頃か)三)

普及版 字通 「楔」の読み・字形・画数・意味

楔

13画

[字訓] くさび・うつ

[説文解字]

[字形] 形声

声符は

(契)(けい)。

(契)(けい)。 に

に (せつ)の声がある。

(せつ)の声がある。 は契刻。〔説文〕六上に「

は契刻。〔説文〕六上に「 (せん)なり」とあり、前条の

(せん)なり」とあり、前条の に「楔なり」とあって、互訓。両木を連ねるとき、契刻してそこに

に「楔なり」とあって、互訓。両木を連ねるとき、契刻してそこに (くさび)をうつのである。門の両旁の木を楔といい、拍子木を楔子という。

(くさび)をうつのである。門の両旁の木を楔といい、拍子木を楔子という。[訓義]

1. くさび、くさびする。

2. ほこだち、門の両旁の木。

3. 挈と通じ、うつ、鼓うつ、かきならす。

4. にわざくら、ゆすらうめ。

[古辞書の訓]

〔名義抄〕楔 エハメ・ニハサクラ・ニハクサ 〔字鏡集〕楔 ニハクサ・ニハサクラ・サルトリ

[語系]

楔(

)・

)・ (

( )khyatは同声。

)khyatは同声。 kheat、

kheat、 keatは声近く、契刻を加える意。

keatは声近く、契刻を加える意。 (刻)kh

(刻)kh kもその系統の語で、みな契刻に関している。

kもその系統の語で、みな契刻に関している。[熟語]

楔撃▶・楔

▶・楔歯▶・楔子▶・楔

▶・楔歯▶・楔子▶・楔 ▶

▶[下接語]

枷楔・楫楔・

楔・木楔

楔・木楔出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「楔」の意味・わかりやすい解説

楔 (くさび)

wedge

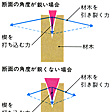

断面が鋭いV字形をした木片や金属片。木や石を割ったり,下に差し込んで重い物をもち上げたりするのに利用される。図のように,割れ目に打ち込まれた楔をたたくなどして力Fを加えると,ほぼ同じ力が楔の両面に垂直な力F1とF2とに分解されて両側の物体に伝わるが,楔の頂角が小さいとF1とF2はFよりもはるかに大きい力になる。このほか楔は,つなぎ目で両方にまたがらせて打ち込んでつなぎ合わせた物が離れないようにしたり,突き通したほぞ先に打ち込んでほぞ継ぎの強さを増したりするなどいろいろに応用されており,ナイフやかんなの刃なども楔の原理を利用したものである。なお,日本では木や石の隙間に差し込み,強打して割るのに用いる場合,くさびを箭(や)とも呼び,この作業を箭割という。木製の箭には鉄輪をはめることがある。中世以前大鋸(おが)のなかった時代,造材はすべて箭割によった。

執筆者:小出 昭一郎+成田 寿一郎

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「楔」の意味・わかりやすい解説

楔

くさび

断面がV字形になるようにつくられた建築・工作材料。木や石を割ったり、重い物を押し上げたり、本棚のような工作物の継ぎ目に差し込んで堅く締めたりするのに使われる。このほか、物と物とをつなぎあわすのに使われるもの、車の心棒の端に差し込んで、車輪が外れないようにするものも楔という。断面がV字形の楔を物体に押し込むと、小さな力で物体に大きな力を与えることができる。たとえば、斧(おの)で薪(まき)を割る場合に、斧の断面が鋭角であればあるほど、薪を引き裂く力は強くなる。ナイフのような刃物の断面がV字形で、刃先が鋭くとがっているのは、このような原理を利用して、小さな力でよく切れるようにするためである。

[石川光男]

百科事典マイペディア 「楔」の意味・わかりやすい解説

楔【くさび】

→関連項目斜面(物理)

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...