精選版 日本国語大辞典 「熨斗目」の意味・読み・例文・類語

改訂新版 世界大百科事典 「熨斗目」の意味・わかりやすい解説

熨斗目 (のしめ)

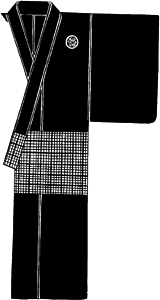

本来は経(たて)に生糸,緯(よこ)に半練糸を用いて,縞あるいは段文様を織りだした平地あるいは縬(しじら)地の絹織物をさすが,これらの織物で仕立てた小袖も〈熨斗目小袖〉,略して〈熨斗目〉と称する。熨斗目小袖には〈無地熨斗目〉と,〈腰替り〉といって,腰の部分だけに格子や段,縞,絣などの文様を織りだしたものとがある。熨斗目小袖は室町時代のころから,大紋や素襖(すおう)の下に着用されるようになり,江戸時代には武家の男子の礼装である大紋,素襖,裃(かみしも)の下に必ず着用されるようになった。また能装束の着付として用いられる熨斗目は,形態は武家のものと変わりがないが,舞台衣装としての性格上いくぶん派手な意匠となっている。例えば腰替りは,機織前に経糸をその部分,糸で括って染め分ける,いわゆる締切りの技法によるものであるが,同じ技法で腰だけでなく,全体に大胆な色どりの段をくり返したり,全体を格子とした華やかなものなどもある。

執筆者:小笠原 小枝

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「熨斗目」の意味・わかりやすい解説

熨斗目

のしめ

腰の部分だけに縞(しま)や格子模様を織り出した絹織物の小袖(こそで)を熨斗目小袖、あるいは単に熨斗目という。これは元来、武士が大紋・素襖(すおう)あるいは裃(かみしも)の下に着用した小袖で、室町時代に始まったものといわれている。

なお、こうした熨斗目のほかに染熨斗目とよばれるものがある。これは白生地(きじ)に後染めで熨斗目風な模様を染め出したもので、明治以後、男子の産着、または七五三の祝い着などに用いられているものである。今日、熨斗目といえば染織に関係なく、広く腰替りの意匠をさすようになった。

[ 村元雄]

村元雄]

百科事典マイペディア 「熨斗目」の意味・わかりやすい解説

熨斗目【のしめ】

→関連項目素襖

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の熨斗目の言及

【絣】より

…平安時代には絣糸を装束の平緒の唐組(からぐみ)などの組紐に使った例が認められる。室町時代中期以降になると絣糸による織物が熨斗目(のしめ)風な腰替りや,段文様の小袖などに見られるようになる。この絣は今日俗に〈締切(しめきり)〉といわれている手法で,織幅いっぱいの経糸をまとめて縛って染め分け,織るときに経糸の染分けに従って同色の緯糸を織り込む,いわば織幅いっぱいの経緯絣である。…

【着物】より

…ことに江戸時代初期のころは,はっきり区別され,支配者である武士社会の内部でも将軍,大名から下士,若党にいたるまで数多くの段階にわかれ,町人社会も大店(おおだな)の主人と番頭と手代,職人は棟梁(とうりよう)と弟子,農民は地主と自作と小作など,それぞれ服装に相違があった。たとえば白無垢(しろむく)の肌着は四位以上,それも大名は嫡男とかぎられ,熨斗目(のしめ)(腰に横縞または縦横縞のあるもの)は身分ある武士の式服であり,綸子(りんず)は一般武士には許されないなどである。地質(じしつ)の順位は綸子,羽二重(はぶたえ),竜文絹,二子(ふたこ)絹,紬(つむぎ)の順で,以下,麻および木綿となる。…

※「熨斗目」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...