改訂新版 世界大百科事典 「物部氏」の意味・わかりやすい解説

物部氏 (もののべうじ)

古代の有力氏族。姓(かばね)は連(むらじ)で,軍事・警察のことをつかさどる物部の伴造(とものみやつこ)。造(みやつこ),首(おびと)などの姓をもつ配下を従え〈物部八十氏〉とも称された。祖神を饒速日(にぎはやひ)命と伝え,布都御魂(ふつのみたま)をまつる石上(いそのかみ)神宮を氏神社とする。物部氏が軍事・警察の任務についていたことを示す伝承には,(1)雄略天皇13年3月,物部目大連が采女(うねめ)を奸した歯田根命の罪を責める任務を命じられたこと,(2)雄略天皇18年8月,物部菟代(うしろ)宿禰と物部目連が伊勢の朝日郎(あさけのいらつこ)を征討したこと,(3)継体天皇9年2月,物部至至(ちち)連が百済に遣わされ水軍500を率いて帯沙江(たさのえ)に至ったこと,(4)継体天皇22年11月,大将軍の物部大連麁鹿火(あらかび)が筑紫国造磐井と交戦して平定したこと,などがある。また物部氏の祖先が神事にたずさわっていたとする伝承には,(1)崇神天皇7年8月,物部連の祖伊香色雄(いかがしこお)が神に捧げる物をわかつ人となったこと,(2)崇神天皇7年11月,伊香色雄が物部の八十平瓮(やそひらか)を祭神の物とすることを命じられたこと,(3)垂仁天皇26年8月,物部十千根(とちね)大連が,出雲の神宝を検校したこと,(4)垂仁天皇87年2月,十千根大連が石上の神宝を管理することになったこと,などがあり,物部氏がかつて神事とも深くかかわっていたことが察せられる。

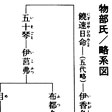

物部氏の祖先伝承では,物部氏が大和朝廷の大連(おおむらじ)の職に初めて就いたのは垂仁天皇時代,饒速日命の7世の孫大新河命が大連となり物部連の姓を賜ったときのこととするが,事実は6世紀の初めに,越前出身の継体天皇の擁立にかかわってからであると考えられる。《日本書紀》継体天皇1年2月条によれば,継体天皇即位にさいして大伴金村とともに大連となったのは物部麁鹿火であった。麁鹿火の後をうけて大連に任ぜられた人に,麁鹿火とは系譜的にかなりかけ離れた荒山の子尾輿(おこし)がおり,彼は欽明天皇朝に大連に任じ,大臣(おおおみ)の蘇我稲目とともに朝廷で権力をふるった。やがてこの時代に百済から伝えられた仏教の信仰をめぐって蘇我稲目と対立するようになる。尾輿の子守屋(もりや)は敏達天皇朝に大連になったが,時の大臣蘇我馬子と権勢を争い,仏教の受容に反対して587年(用明2)馬子らに攻められて滅ぼされた。《日本書紀》は物部氏と蘇我氏との対立を仏教受容にからむ問題として伝えているが,実は新興勢力である蘇我氏が,物部氏の本拠である河内国渋川郡の地にまで勢力を伸ばしてきたことによって対立が生じてきたものと考えられる。この対立によって蘇我氏に滅ぼされた物部氏は,以後朝廷政治の中枢から姿を消すが,672年の壬申の乱に物部雄君(おきみ)が天武天皇側の武将として大功をあげたため,この系統の物部氏は命脈を保つことができ,684年(天武13)11月朝臣の姓を賜った。まもなく物部の氏の名を改め,石上朝臣となった。石上氏は《新撰姓氏録》左京神別に〈石上朝臣,神饒速日命之後也〉とみえる。

執筆者:佐伯 有清

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「物部氏」の意味・わかりやすい解説

物部氏

もののべうじ

古代の有力氏族。連(むらじ)を姓(かばね)とするが、684年(天武天皇13)朝臣(あそみ)の姓を賜った。6世紀を中心とする氏姓制の時代には、物部および物部を管掌する物部首(おびと)、物部造(みやつこ)など多数の同族関係の氏族を率いて、「物部の八十(やそ)氏」と称され、大和朝廷(やまとちょうてい)の軍事・警察のことをつかさどる強大な伴造(とものみやつこ)氏族であった。一方、祖の伊香色雄(いかがしこお)が神への捧(ささ)げ物を分配するなどの伝承もあり、祭祀(さいし)にもかかわる氏族であった。河内(かわち)(大阪府)へ天下ったという饒速日命(にぎはやひのみこと)を始祖とする。大和の石上神宮(いそのかみじんぐう)(奈良県天理市)を氏神とするが、もと大和川下流の河内国渋川郡付近の地を本拠とし、のち大和へ進出したのであろう。その活動が史実としてほぼ確かになるのは、雄略(ゆうりゃく)朝の物部目(め)あたりからで、継体(けいたい)朝の麁鹿火(あらかび)が大連となったのは事実と思われる。麁鹿火は筑紫国造(つくしくにのみやつこ)磐井(いわい)を滅ぼすのに功があり、欽明(きんめい)朝に尾輿(おこし)、敏達(びだつ)・用明(ようめい)朝に守屋(もりや)が大連となり、大臣の蘇我(そが)氏と並び、6世紀の朝廷に勢力があった。6世紀末、仏教受容の問題から蘇我氏との対立が激しくなり、587年(用明天皇2)に守屋は蘇我馬子(うまこ)と戦って滅びた。以後勢力が衰えるが、近江(おうみ)朝廷では物部麻呂(まろ)が弘文天皇(こうぶんてんのう)の側近に侍し、天武(てんむ)朝の朝臣賜姓ののち氏を石上(いそのかみ)に改めて元明(げんめい)朝には左大臣となり、奈良時代後期には石上宅嗣(やかつぐ)が知られる。

[直木孝次郎]

百科事典マイペディア 「物部氏」の意味・わかりやすい解説

物部氏【もののべうじ】

→関連項目飛鳥時代|餌香市|大連

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「物部氏」の解説

物部氏

もののべうじ

饒速日(にぎはやひ)命を祖とする有力氏族。軍事・刑罰を担当する物部の伴造。姓ははじめ連(むらじ)。684年(天武13)朝臣に改姓し,まもなく石上(いそのかみ)朝臣に改氏。本拠地は河内国渋川郡付近。複姓の同族が多く,八十(やそ)物部と称された。「日本書紀」では,垂仁朝に物部十千根(とちね)大連がみえるが,実際には継体天皇を擁立した麁鹿火(あらかひ)が大連に就任した最初か。ついで麁鹿火とは別系の尾輿(おこし)が大連になり,大伴金村を失脚させて勢力を誇ったが,蘇我稲目(いなめ)と対立した。次の大連守屋(もりや)も蘇我馬子(うまこ)と争い,587年(用明2)に滅ぼされた。その後,壬申の乱では物部朴井(えのい)連(朴井氏)雄君(おきみ)が活躍。天武朝に石上朝臣に改姓した麻呂は左大臣に至り,以後石上氏は8世紀~9世紀初めに多くの高官を輩出した。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「物部氏」の解説

物部氏

もののべうじ

伴造 (とものみやつこ) から成長し,姓 (かばね) は連 (むらじ) 。5世紀ころから大連となり,勢力をふるった。麁鹿火 (あらかひ) ・尾輿 (おこし) ・守屋は有名。大伴氏の失脚後栄えたが,大王位継承・仏教受容問題で蘇我氏と対立し,587年蘇我氏に滅ぼされた。子孫に漢詩人石上宅嗣 (いそのかみのやかつぐ) がいる。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「物部氏」の意味・わかりやすい解説

物部氏

もののべうじ

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の物部氏の言及

【飛鳥時代】より

…なお後期の天武・持統朝を中心とする時期を白鳳時代といい,前期の狭義の飛鳥時代と,次の天平時代に対応させる区分法が美術史などの分野で行われている。

[政治過程]

欽明朝に任那(みまな)が滅亡し,大伴金村が失脚して,伴造(とものみやつこ)の雄族大伴氏が没落し,やはり伴造系豪族である物部氏の大連(おおむらじ)物部尾輿と,在地系豪族蘇我氏の大臣(おおおみ)蘇我稲目が相並んで政治を主導する。しかし仏教崇拝などをめぐって両者は対立し,用明天皇が没すると,物部守屋は穴穂部皇子,蘇我馬子は泊瀬部皇子(崇峻天皇)を擁立しようとして争い,ついに馬子は守屋を攻め滅ぼして政権を掌握するが,やがて擁立した崇峻天皇をも東漢駒(やまとのあやのこま)に暗殺させる。…

【石上神宮】より

…布都御魂大神は,またの名を甕布都(みかふつ)神,佐士布都(さじふつ)神ともいい,神武天皇が大和へ入るにあたって,熊野で難にあったとき,天照大神の命令で武甕槌(たけみかづち)神が天より下した神剣韴霊(ふつのみたま)の霊のことと伝える。神武天皇即位ののち物部(もののべ)氏の祖宇摩志麻治(うましまじ)命に命じて宮中でまつらせ,のち崇神天皇のとき,物部氏の伊香色雄(いかしこお)命に命じて現在地に移しまつらせたという。古くより物部氏が氏神として奉仕,国家非常の際には,天皇が行幸し,鎮定を祈った。…

【物部神社】より

…宇摩志麻遅(うましまじ)命をまつる。宇摩志麻遅命は物部氏の祖とされ,社伝によれば,神武天皇が大和に入ってのち,その詔をうけて播磨,丹波等を経て石見国を平定,この地でなくなり八百山に葬られたが,継体天皇のときその墓前に社殿を造営したのが当社の創建と伝える。神階は869年(貞観11)正五位下,941年(天慶4)従四位上,延喜の制で小社。…

※「物部氏」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...