精選版 日本国語大辞典 「社会科学」の意味・読み・例文・類語

しゃかい‐かがくシャクヮイクヮガク【社会科学】

- 〘 名詞 〙 人間社会の諸現象を支配する法則を解明しようとする経験科学の総称。社会学、経済学、政治学、法学、教育学など。わが国では特にマルクス主義的立場に立つ社会研究をいう場合もある。

改訂新版 世界大百科事典 「社会科学」の意味・わかりやすい解説

社会科学 (しゃかいかがく)

social science

社会科学とは,自然に対比された意味での社会についての科学的な認識活動,およびその産物としての知識の体系をいう。この定義で中枢的位置を占めているものは〈社会〉という語および〈科学〉という語の二つであるから,以下これらについて注釈を加えよう。

〈自然〉対〈社会〉という対概念は,古代ギリシアの哲学者によるフュシスphysis対ノモスnomosという対概念以来のもので,フュシスは人間とは無関係に存在しその法則に人間が介入しえない世界という意味での自然を意味し,これに対してノモスは習慣や法律や制度など人間が人為的につくったものを意味した。かくして,宇宙,地球,天然資源,植物,動物(人間自身を含む)等々は自然であり,道徳,宗教,芸術,法,政治,経済,教育等々は社会である。この区別はいちおうかなりはっきりしているように思われるが,実は深く考えていくと,本来人間がつくった制度や組織も一度つくられると人間にとって外部的所与,すなわち一種のフュシスに転化するという問題を含んでいることに気づく。しかし定義としてはいちおうそのような問題にはたちいらないまま,人間がつくった世界としてのノモスを対象とする科学が社会科学で,それは人間とは無関係に存在する世界としてのフュシスを対象とする科学としての自然科学と対比される,と考えておく。

次に社会科学が社会についての科学であるという場合の,〈科学〉の意味が問題になる。科学という語の最もゆるやかな(したがって広い)規定はこれを学問一般と同一視する用法で,自然科学,社会科学,人文科学をすべて科学と呼ぶ用法はそれにあたる。ドイツ語のWissenschaftという語はしばしばそのような使われ方をし,この場合には人文科学の中に含まれる形而上学や文献学Philologieや思想史history of ideas,Geistesgeschichteなどもすべて科学の名で呼ばれることになる。科学の語をこのようなゆるい意味に用いるときは,社会科学を科学と呼ぶことに問題を生ずる余地はないが,社会科学が方法的に自然科学から強いインパクトを受けつづけてきた事実を考えると,社会科学における〈科学〉の意味をもっと厳格に解するべきだとする意見がでてくる可能性がある。これに対して,科学という語の最も厳格な(したがって狭い)規定は,17世紀以来自然科学において確立されてきた方法を用いるものを科学と規定する用法で,この場合には科学というのは,数学および論理学を用いて演繹的に理論的命題を定式化することと,それらの命題を観察ないし実験を通じて経験的に検証することとの組合せとして,方法の面から定義される。英語のscienceは通常この意味の科学をあらわすのに使われる。科学をこのような厳格な意味に用いるとき,人文科学は科学ではない,すなわち科学とは異質の学問であることを自他ともに承認する(だから英語ではこれをhumanitiesといい,あるいはartsといって,human sciencesとはいわない)。ところが社会科学に関しては,社会科学者自身の見解が二つに分かれてきた。すなわち社会科学は自然科学と方法的に同じものであるとする考え方(この場合にはノモスが方法的にフュシスとして扱われうるとの前提がおかれる)と,社会科学は自然科学と方法的に同じ意味での科学ではありえないとする考え方(この場合にはノモスをフュシスと同じ方法で扱うことはできないとの前提がおかれる)とがこれである。以下では,前者の考え方を実証主義的社会科学観,後者の考え方を理念主義的社会科学観と呼ぶことにする。

成立史

フュシスと区別された意味でのノモスについての学問(文科系の学問)は,人文学(以下このように〈科学〉の語を除去して用いる)と社会科学とに分かれる。人文学は,ギリシア・ローマおよび中国,インドの古代における哲学的思惟をその源泉とし,これに同じくギリシア・ローマと中国に源泉をもつ史学と,同様にギリシア・ローマと中国の古典についての文献学,さらに近代語,近代文学についての研究を合わせたものを指し,古代以来連綿と続いてきた伝統をもつことと,西洋にも東洋にもその源泉があることとを特徴とする。これに対して,社会科学は近代になってから発生し,かつその源泉が自然科学と同様に西洋にのみ限られる点で人文学と対照的である。社会科学の源泉をプラトンの《国家》やアリストテレスの《政治学》に求めるなら,もちろんその起源は紀元前5世紀にさかのぼりうることになるが,(1)プラトンやアリストテレスにおいては,〈イデア〉の観念に典型的にあらわれているように,認識と思考の枠組みが経験的・実証的なレールの上にのっていなかった,(2)古典古代のポリスは,奴隷制のうえにあった小規模の市民の自治から成り,専門の官僚制組織を欠き,職業分化も乏しかったから,この時代の国家と社会についての思惟は,近代国民国家およびその下での市民社会についての思惟と原理的に異なる,(3)ヨーロッパ中世において国家論や社会論の伝統は完全に切れてしまった,などの諸点を考えるとき,両者を連続させてみることができないことは明らかであろう。すなわち,近代の自然科学がアリストテレス自然学との連続においては考えられないのと同様,近代の社会科学はプラトンやアリストテレスの国家学との連続においては考えられない。同様のことは,社会科学の源泉を中国や日本の儒学(儒学で〈五倫〉というのは人間の社会関係についての諸類型であるから,それは社会についての思惟であるといいうる)に求めようとする試みについても基本的にあてはまるであろう。

西洋近代における社会科学の学祖をだれに求めるかについて,単一の名前をしぼることのできる合意は得られていない。しかし,社会科学の成立を担ったのが17~18世紀のイギリスとフランスにひろまった啓蒙主義思潮であったことについては,異論の出される余地はない。啓蒙主義は,人間の理性的判断を唯一のよりどころとするという意味での合理主義をその内容としていたから,おりから勃興しつつあった自然科学に対して適合的な思考態度をつくり出した。実際,ディドロやダランベールやコンドルセなど,啓蒙主義思想の担い手の中には自然科学者であった人たちも多い。社会科学は,これら自然科学的な合理主義を身につけた啓蒙主義思想家たちによって,自然科学の方法原理を自然とは異なる対象領域である社会の問題にも延長して適用することができるし,またそうすることが必要である,とする考え方から生み出されたものであった。自然科学の方法原理とは経験科学(実証科学)のそれであるから,この源泉は要するに社会科学を経験科学(実証科学)として確立しようとする努力にほかならなかった。イギリスのロック,ヒュームに始まる経験論,フランスのサン・シモン,コントに始まる実証主義,これらの流れの中に社会科学の源流があった。

ロックの《人間知性論》は,人間の悟性的能力がすべて経験によって習得されたものであって,なんら生得的な能力によるものではないということを論証することを主題としたが,このことはまた,人間の社会生活における道徳的・実践的原理がなんらかのア・プリオリな超越的根拠から出てきたものでなく,人びとが経験を通じてお互いの利益になるように取り決めたものだという,《統治二論》の主題たる近代民主主義のテーゼとつながる。モンテスキューの《法の精神》は,この同じ問題を法思想・法制度の面から根拠づけた。両者はそれぞれ,近代における政治学と法律学を基礎づけるものとなった。

経験主義哲学が倫理学説になったものが,人間行為の善悪の判断基準を幸福の実現に求める功利主義である。功利主義の倫理学説は,イギリスにおいてハチソン,スミス,ベンサム,ミル父子の流れによって担われた道徳哲学moral philosophyをつくり出し,これを母体としてスミスからJ.S.ミルにいたる古典派経済学が生み出された。功利主義が経済学の母体となったのは,それが個人主義的合理主義を根拠づけ,後者から〈経済人〉(ホモ・エコノミクス)思想が導出されたことによる。

他方,啓蒙主義的合理主義のフランス的伝統の中から生まれたコンドルセの《人間精神進歩史》は,さらに人間精神の進歩が神学的・形而上学的・実証的という3段階をたどるとするサン・シモンとコントの発展理論を生み出し,後者はイギリスに渡ってC.ダーウィンの生物進化論と合わさることにより,スペンサーの産業主義的社会進化論を導いた。サン・シモンからコントを経てスペンサーにいたるこの産業主義的社会進化論が,社会学の古典的形態にほかならない。彼らはいずれも,数学や自然科学を学ぶことから出発し,自然科学で確立された実証主義の科学方法論を社会科学に適用することを考えた点で,共通している。

イギリスとフランスにおける啓蒙主義の中から出てきた社会科学は,いずれもさきに定義した意味での実証主義に依拠していた。そうなった理由は,これら両国が17~18世紀ヨーロッパにおける近代化と産業化の最先進国であり,したがってまた自然科学における最先進国であった事実に求められる。すなわち,実証科学として社会科学を確立しようとする思考は,近代化・産業化における先進国においてなじみやすい考え方であった。これに対して,イギリスの名誉革命やフランス大革命のような政治的近代化の革命がなく産業革命もおくれたドイツでは,啓蒙主義がイギリスやフランスにおけるようなかたちでは発展せず,したがって政治や経済についての合理的思惟としての社会科学の形成も,イギリスやフランスのようなかたちではなされなかった。ドイツにおける啓蒙思想の影響というと,ヒュームの形而上学否定の警告によって思弁的独断の夢をさまされたと述べたカントの有名な《プロレゴメナ》の序言がただちに思い出されるが,しかしカントはけっしてヒュームのこの警告を受け入れたのではなく,逆に形而上学を啓蒙主義者の侮蔑から救い出すことに全力をあげ,そうすることによってフィヒテ,シェリングを経てヘーゲルにいたる〈ドイツ観念論〉への道を開いた。ヘーゲルの《法哲学綱要》は,ロックの《統治二論》やスミスの《道徳感情論》が実証主義社会科学の系譜において占める位置を,理念主義社会科学の系譜において占めるものと解釈することができよう。

社会科学の学説区分と〈パラダイム〉

今日,個別社会科学として数えられる学科目の数は非常に多いが,それらのなかで基礎的学問分野の位置を占めるものとして,ここでは経済学,政治学,社会学の三つを考えることにする。法律学を基礎的分野に含めない理由は,法律学の中心をなす法解釈学が経験科学とは性質を異にする技術学だと考えられることによる。経験科学として考えられた法律学は法社会学や法人類学となって,社会学,人類学に帰着する。人類学は自然科学と社会科学にまたがる学問であるが,それの社会科学部門である社会人類学および文化人類学は,その理論的な部分を社会学と共有する。心理学も自然科学と社会科学にまたがる広大な学問で,前者に属する部門のほうが後者に属する部門よりもずっと大きく,そして後者は社会心理学になるからこれを社会学に含めて考えることができる。経営学,行政学,教育学などは,それぞれ企業,官庁,教育組織という特定領域の問題を専攻する領域学で,学問分野としては経済学や政治学や社会学や心理学に還元される(経営経済学,経営社会学,経営心理学等々)。宗教学や言語学や芸術学などは,社会学,心理学に還元される部分(宗教社会学,宗教心理学等々)以外は,人文学に属するものと考えておきたい。最後に歴史学は,人文学と社会科学にまたがる広大な学問で,社会科学に属する部門は経済史,政治史,社会史,法制史などとして,それぞれの個別社会科学の歴史部門を構成する。

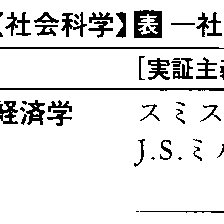

社会科学はこれまで,科学史家のT.S.クーンが自然科学に関して考えたような〈パラダイム〉,すなわち競合しあう諸学説をしりぞけて当該分野のすべての研究者の支持を集め,かつ当該分野のあらゆる問題を解決することのできるほどの包括性をもった学説というものを有してはこなかった。その理由は社会科学の未成熟に求められてきたけれども,一つの事象にアプローチする際の根底をなす人間観,社会観,歴史観さらには学問観といったものが,社会科学の発生以来今日まで終始統一されず,複数個のものが併存しつづけてきたというのが実情であって,これを未成熟というならば社会科学は今後ともずっと未成熟の状態から離脱することは困難なのではないかと思われる。とはいえ,社会科学の基本的な考え方が一つに統一されえない現状を前提にして,社会科学の諸学説を実証主義的社会科学と理念主義的社会科学とに区分して考えるならば,そのそれぞれについて多少とも〈パラダイム〉というに近い位置を占める学説をあげることは可能である。表は,三つの基礎的分野と,〈実証主義〉対〈理念主義〉の2類型を組み合わせてできる六つの範疇について,それぞれ学説史上〈パラダイム〉に近い位置を占めた,または,そこまでいかなくともかなり有力な学説を整理したものである。

これらのうち,各分野ごとに〈パラダイム〉的な位置を占める諸学説のみをあげるなら,それぞれ左側に位置しているもののうち,経済学では古典派から新古典派+ケインズ学派(両者をワンセットとして考える)にいたる流れ,政治学では古典的市民社会論から多元的国家論を経て政治過程論・政治行動論・政治システム論(三つをワンセットとして考える)にいたる流れ,そして社会学では産業主義的社会進化論から形式社会学を経て機能主義社会学にいたる流れがそれにあたる。そしてこのように並べてみると,一見無関係に発達してきたように思われる経済学,政治学,社会学のあいだに,分野をこえてパラダイムとしての相互関連性があることに気づくであろう。そのような関連性をもった理論要素として,均衡理論,システム理論,機能主義理論をあげることができよう。これら3者はいちおう別個の理論であって一つに還元はできないが,相互に一定の関連をもっている。

他方,各分野ごとに右側に位置しているものは,どの分野にも共通して歴史主義およびマルクス主義であり,社会学の場合にはこれに現象学派が加わっていることがわかる。これらもまた分野をこえて相互に関連性をもつ。理念主義的社会科学の場合,その相互に関連しあう諸要素を理論と呼ぶことは適当ではないが,歴史的相対主義,認識者の視座による拘束性,批判主義という三つの原則をそれとしてあげることができるであろう。これらの原則を構成要素とする理念主義的社会科学は,各分野ごとに形成されている上記のような諸パラダイムに対して,いわばカウンター・パラダイムを形成しているといいうる。

現代の社会科学は多様に専門分化しており,かつアプローチも多様であるが,それらを以上のように整理すれば,相互の共通性と差異とが理解しやすくなるであろう。

執筆者:富永 健一

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「社会科学」の意味・わかりやすい解説

社会科学

しゃかいかがく

social science

英語ではsocial sciencesと複数でいう場合もある。このときの社会諸科学は、個別科学としての経済学、法学、政治学などの総称とみなされる。社会学については、個別科学として社会諸科学の一分野であるのか、社会科学と同じものであるのかについて議論がある。また、科学を自然科学、人文科学(人間科学)、社会科学の3分野に分けて社会科学を定義する立場と、それに反対する立場がある。

[河村 望]

近代科学の成立

近代科学は、まず自然科学から始まる。自然を知るということは、実験という方法を使用して自然法則をとらえることだとされ、分析的方法が重要視された。物質は、これ以上分割できないかたまりに還元され、目に見えない微粒子の質と量が物質とされたのである。英語のmassは「質量」と訳されるが、この訳の前提は、質でも量でもないかたまりとしての微粒子がまず存在するというものである。1個のHや1個のOという原子があるのではなく、抽象的微粒子としての原子がまず存在し、それが2個のHと1個のOという質と量をもって水という分子になるという考え方である。こうして、抽象的なものが存在する絶対的時空間と、それを理性的に観察する外部の人間としての科学者という暗黙の前提が、近代の自然科学においてみられる。ちょうど、世界をつくる以前の神の居場所がないのと同じように、宇宙を観察する科学者には居場所がないのである。宇宙の始まりをビッグ・バンで説明する科学者は、そのビッグ・バンがどこで起きるかをまったく問題にしないのである。しかし、このような限界をもちながらも、自然科学の実験的方法は、科学的理論は検証されるべき仮説であって、仮説の真偽は実験によって検証されるという科学の基本的立場を確立させた。

[河村 望]

市民社会の形成と社会科学

近代科学としての社会科学は、まず、ホッブス、ロック、ルソーの社会契約説として成立した。近代自然法の理論は、王権神授説のような、秩序形成を外的強制力によって説明する立場に反対して、自由で平等な個人の相互の契約によって政治社会が形成されるとした。しかしこの場合も、約束に違反したときには、強制力が当然の前提にされたのである。民主主義における多数決も、多数者の少数者に対する公権力による強制が前提にされた。

A・スミスによって代表される古典経済学は、各人の私的利益の自由な追求が、それ自体で市民社会の自立的秩序をつくりだすとした。スミスは、この秩序形成を、第三者の同情または同感によって説明した。すなわち、主要当事者(第一者)は観察者(第三者)の同感を得ようとする本性を備えているから、同感を得られないような不正行為は自己規制され、国家強制力をほとんど必要とせずに正義(自然法)が守られ、秩序が形成されるというのである。この同感は「想像上の境遇の交換」であるが、スミスの場合、当事者相互の同感ではなく、主要当事者、第一者に対する第三者の是認であり、当事者の感情と観察者の感情が、想像上の境遇の交換を通して同感されることで、第三者は主要当事者のなかに内面化して、「胸中の人」になるのである。もちろん、この第三者は場面が変われば当事者になる人である。すなわち、AとBが当事者のときはCが第三者であるが、AとCが当事者であるときはBが第三者で、CとBが当事者であるときはAが第三者なのである。この理論は、あらかじめ第三者、観察者が存在する時空間を、当事者同士の関係という時空間とは別のところに置いている点で、重大な欠陥をもっている。想像上の境遇の交換は、まず最初に、自分のつくる商品を買ってくれるであろう相手(第二者)となされるべきである。

[河村 望]

マルクス主義の社会科学

マルクスは、社会を土台、経済構造と上部構造に分けて、土台における階級的搾取関係、階級対立が、上部構造を規定していると考えた。彼は、土台における過程の進行は、自然科学と同じ精密さで科学的にとらえられるとした。労働生産物、それのもつ使用価値、それをつくりだす具体的有用労働、労働過程は、資本主義的生産のもとでは、商品、それのもつ価値、それをつくりだす抽象的人間労働、価値増殖過程と不可分のものになり、生産手段を所有しない労働者は、労働力という商品の所有者になり、資本の所有者である資本家に搾取されるに至った、という理論が『資本論』のなかで展開されていった。また、マルクスは、商品交換のなかで特殊な商品として貨幣が生まれ、商品の価値形態が貨幣形態になる過程を明らかにし、スミスのように、貨幣を所与の第三者として想定しなかった。こうして、資本主義社会の経済法則、剰余価値法則が明らかにされたのであるが、マルクスにあって、この経済法則は、需要と供給が究極的に一致するという状況、すなわち、生産されたものはすべて消費されるという想定のもとでの法則であった。だが、現実の資本主義国におけるさまざまな民族的・文化的価値理念を、経済的価値法則の貫徹を妨げる夾雑物(きょうざつぶつ)としてとらえる方法には、重大な限界があったといえよう。資本主義社会から社会主義・共産主義社会への移行の歴史的必然を説くマルクス主義の社会科学の欠陥は、現実の社会主義国の崩壊によっても明らかになった。

[河村 望]

ウェーバーの社会科学の方法

M・ウェーバーは、社会学を人間の社会的行為に関する学問としてとらえ、理解社会学の方法を基礎とした、経済法則の発見とは異なる種類の社会科学を構築した。理解社会学の方法というのは、行為の動機、行為者によって主観的に思われた行為の意味を理解する方法で、彼は、経済学や法学が行為の客観的に妥当する意味を解明するのに対して、社会学は行為の主観的に思われた意味を解明するという。彼は、原因と結果の関係を、一般法則としてではなく、個別的・歴史的関連としてとらえる。まず、行為の目的と結果の関連が問題にされ、生じた結果から原因がとらえられた。「風が吹けば桶(おけ)屋がもうかる」という原因と結果の関係は、因果法則ではなく、個別の因果関連であるから、「桶屋がもうかる」という結果が生じなければ、風が吹いただけでは、原因にならない。ウェーバーは、プロテスタントの地上における神の栄光を増すための職業労働への献身と禁欲の精神が、資本の蓄積という予期せぬ結果を生み、プロテスタントの宗教倫理が西欧の合理的資本主義をもたらしたと主張したのである。このように、行為の「目的→結果」の関連を、行為の「結果→原因」の関連に組み替えることによって、歴史の客観的な過程を把握するというのが、ウェーバーの社会科学の方法なのである。

[河村 望]

新しい社会科学の建設

ウェーバーの社会的行為の理論の場合にも、研究者が、行為者によって主観的に思われた意味をどのように理解するかが問題になる。ウェーバーにあっては、社会学者によって外から理解可能な行為として、目的合理的行為と価値合理的行為があげられ、感情的行為と伝統的行為は、他者からの理解が不可能な非合理的行為とされたのである。現代の社会学におけるシンボリック相互作用論は、研究者が、第三者として行為者の動機を観察して理解するという従来の枠組みを破って、他者の理解を、自分のなかの他者の理解、他者の態度を取得している自己の観察という次元でとらえ、内省的社会学の方法を確立したのである。

[河村 望]

『K・マルクス、F・エンゲルス著、長谷部文雄訳『資本論』(1951~54・青木書店)』▽『A・スミス著、水田洋訳『道徳感情論』(1973・筑摩書房)』▽『内田義彦著『作品としての社会科学』(1981・岩波書店)』▽『梶谷素久編訳『社会学の歴史――国際学会論集』(1989・学文社)』▽『J・デューイ著、河村望訳『人間性と行為』(1995・人間の科学社)』▽『黒木貞夫著『社会システム概論 システム論でみる現代社会』(2001・文芸社)』▽『降旗節雄著『科学とイデオロギー』(2001・社会評論社)』▽『M・ウェーバー著、富永祐治・立野保男訳『社会科学方法論』(岩波文庫)』▽『K・マルクス著、城塚登・田中吉六訳『経済学・哲学草稿』(岩波文庫)』▽『大塚久雄著『社会科学における人間』(岩波新書)』

百科事典マイペディア 「社会科学」の意味・わかりやすい解説

社会科学【しゃかいかがく】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「社会科学」の意味・わかりやすい解説

社会科学

しゃかいかがく

social sciences

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の社会科学の言及

【科学】より

…科学とは今日通常は自然科学を指す。人文科学,社会科学という呼び方もある。元来は英語(もしくはフランス語)のscienceの訳語として19世紀末に日本で造られた単語であり,その後中国にも輸入された。…

【社会】より

…明治の初年に日本の知識人たちが,これらの西洋語を〈仲間〉とか〈交際〉などと訳したのは語義として当たっていたということができる。 しかし西洋語のこれらの概念は,いずれも近代初頭,すなわち17~18世紀において社会科学の母体をなしたイギリスおよびフランスの啓蒙思潮と,その系譜を引くイギリスの道徳哲学および古典派経済学,フランスの理性主義的進歩史観および実証哲学,ドイツの観念論哲学などの諸思想の中で,〈市民社会civil society,bürgerliche Gesellschaft〉という,抽象化された概念へと高められ,近代思想の中核を形成するにいたる。この抽象化された中核概念をあらわすのに,日常性の中での具体的イメージを担った〈仲間〉とか〈交際〉ではぐあいが悪い。…

※「社会科学」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...