精選版 日本国語大辞典 「法学」の意味・読み・例文・類語

ほう‐がくハフ‥【法学】

- 〘 名詞 〙 法に関する学問の総称。その対象によって法解釈学・法哲学・法社会学・法制史・比較法学などに区別される。法律学。

- [初出の実例]「万国公法は法学の一部にして」(出典:万国公法(1868)〈西周訳〉一)

改訂新版 世界大百科事典 「法学」の意味・わかりやすい解説

法学 (ほうがく)

広義には法を対象とするさまざまの学問の総称である。その中には法解釈学,法政策学のほか,法史学(法制史),法社会学,比較法学などの法現象を事実認識の対象とする経験諸科学,および法の概念や法学の学問的性格などの問題を取り扱う法哲学が含まれる。このうち法解釈学は,法哲学とともに最も古くから発達し,かつ法学者の大多数によって研究されている学問であり,ふつう法学または法律学といえば法解釈学をさす。そこで以下,法学というときには原則として法解釈学を意味することとする(狭義の法学。なお,法解釈学と法政策学(刑事政策学など)をあわせて法学とよぶ場合もある)。

法学の成立,発展

法学の歴史的起源は古い。しかしそれは社会の始まりとともに成立したものではない。およそ学問が成立しうるためには,その学問が成立する社会の側の一定の成熟が必要である。法学もその例外ではなく,その成立のために社会における次のような諸条件の成熟を必要とした。すなわち,法規範と他の社会規範の分化,法解釈の専門化,法解釈の論理的操作の洗練などである。そして,これらの諸条件は同時に整備されたのではなく,社会の発展にともなって徐々に生じたのであり,それに対応して法学もその成立には長い歴史的過程を必要とした。

法学の成立にとって不可欠なのは,当該社会において法が独自の規範として意識されていることである。社会の初期において法はとくに宗教や道徳から未分化であり,むしろ宗教的信仰や儀礼と密接に結びついた状態にあるからである。この法規範と他の社会規範の分化は,歴史的には古代ギリシアとくにアテナイの社会にまでさかのぼる。アテナイにおいてこの分化を生ぜしめた要因はいくつか考えることができるが,その主たるものは立法の実施とソフィストの活動であろう。アテナイではすでに前6世紀ころからソロンの改革などをはじめとして立法が盛んに行われた。また前5世紀中期以降いわゆるソフィストと呼ばれる人々が活躍したが,彼らは自然(フュシス)と法律(ノモス)を区別し,社会が自然的神話的基礎を有することを否定し,人為の産物にほかならないと主張した。しかしこの法と宗教・道徳の分化は,アテナイにおいて,法を実務的に用いこれを担う専門家層の形成にまで至ることはなかった。これは主としてアテナイの裁判が基本的に民衆裁判であり,そこでの法廷弁論は法解釈の論理操作を駆使するというよりは,民衆の感情に訴えることを主眼とする弁論術に基づいていたことによる。

これに対して,法解釈の専門化,法実務を行う専門家層の形成は,古代ローマとくに共和政時代以後のローマ社会にその淵源を求めることができる。すでに前4世紀において民事訴訟を担当する法務官の制度が設けられ,訴訟のための専門的知識が重用されるにつれて,ローマ社会に法実務の専門家たる法学者層が生じ,彼らは法的諸概念の解明や分類を行うとともに,青年たちに対して法学教育を積極的に行った。6世紀に編集された《ユスティニアヌス法典》(《ローマ法大全》)はこれらの法学者たちの業績を集大成したものである。

ところで法解釈の専門化と法学者層の成立から《ローマ法大全》の編集に至る過程はローマ法学の完成の過程であり,法解釈の論理的操作の洗練を当然ともなっていたが,それはいわば出発点ともいうべきものであり,法解釈の論理的操作の洗練は以後中世を通じて近代に至るまで絶えず進められてきた。たとえば,中世盛期の12世紀から13世紀にかけてあらわれた注釈学派(グロッサトーレン)がローマ法学における法解釈の論理的操作を一段と洗練させ,縮小解釈,拡張解釈などを含む論理解釈を自覚的に行ったことはよく知られている。

このように古代ギリシア・ローマから近代に至る過程を,法学の成立のための前提条件が成熟する過程として,法学成立の前史として考えるならば,本来の意味における法学は近代に至って初めて成立した。近代における法学の成立を考えるうえで重要なのは,近代自然法学(自然法)の影響と国民国家の形成およびそこにおける法体系の整備である。近代自然法学は17世紀から18世紀にかけてのヨーロッパにおいて成立したが,当時成立しつつあった近代市民社会秩序と近代私法の諸原理(私有財産権の尊重,契約自由の原則,過失責任の原則)に正当性の理論的根拠を与えるとともに,自然理性の重視によって近代法の体系的整備への道を準備した(なお〈法実証主義〉の項参照)。また近代自然法学の成立と並行して国民国家が出現したが,これらの諸国家においては法実務家および法学者の努力によって法体系の整備が進められた。そのうちイギリスではコモン・ロー裁判所における判例の集積が法体系の基礎をなしていたが,フランスおよびドイツにおいては〈ローマ法の継受〉と制定法による法体系の整備が行われた。この結果フランスでは1804年制定のフランス民法典を背景にフランス注釈学派が成立し,またドイツではユスティニアヌス法典の注釈のうえに普通法学が成立することとなった。

こうして19世紀に至り確立を見た近代法学は実定法を欠陥をもたない自足完結的な法体系とみなし,法をもっぱら形式論理的に解釈しうるとした点に,その特徴を有していた。このような法学的努力は法解釈における形式論理的思考の重要性を強調し法的安定性に寄与するものであったが,その反面で,法学的思考における形式性を過度に強調することによって法学を現実から遊離させ,その結果社会情勢の変化に適応しうる法の解釈・適用を妨げることとなった。ドイツの法学者イェーリングが〈概念法学〉というあざけりの名称を与えて批判したのは,このような19世紀法学の形式性偏重の態度と制定法万能の思想であったのであり,これ以後〈概念法学〉克服の試みは自由法論をはじめとして社会学的法学,利益法学などにより行われてきている。現代法学はこの流れの中で,判決導出におけるいわゆる判決三段論法=形式論理性を基礎としつつ法の解釈・適用における論理的操作を洗練化し,法的安定性,予測可能性の維持を行うとともに,法を現実の社会生活を有効にコントロールしうる技術と考えて,法の解釈・運用に際し法の諸科学の成果を重視しつつある。

法学の学問的性格

法学(法解釈学)は真の意味での科学ではないという批判はこれまでしばしばなされてきた。確かに法学は法現象を事実としてあるがままに考察し研究する学問ではない。法をあるがままに研究するのは法の諸科学(法社会学等)の任務である。これに対して法学は法の公正かつ妥当な解釈・適用を目的とし,そのために法の内容を研究し体系的に理解しようと努める。法学の科学性に対する懐疑としては,1847年にドイツの裁判官J.vonキルヒマンが行った〈法律学の学問としての無価値性について〉という講演が有名である。キルヒマンはこの中で,法という人為の産物であり時勢とともに変遷する対象を扱う法学は厳密な意味で学問の資格を有しないと説き,〈立法者が三たび改正のことばを語れば万巻の法律書が反故(ほご)と化する〉と主張した。

このような批判に対して,法学の学問的性格,厳密性を擁護するさまざまな議論が行われてきた。それは大別して二つの方向に分けることができる。一つは法学における論理的・形式的客観性を重視する方向である。これは法学の教義学的側面を強調する立場ともいえる。〈概念法学〉のように法を完全に公理化された体系と考え,法学の任務をあらゆる法命題の公理群からの純粋に論理的な演繹として,いわゆる〈概念による計算〉として考えることは不可能であるとしても,法学を体系的に理解する努力は不断に行われるべきであるし,また法解釈における論理操作の自覚化と明確化によって法的安定性と予測可能性を高める必要があるとされる。ただしここでも,法の形式的論理的側面によって法学の厳密性を基礎づけうる程度は,伝統的に考えられていたより低いといわねばならない。これに対してもう一つの方向は,法学のたてる法命題が検証可能な経験科学上の命題の性格を有するとみなし,法学の科学としての厳密性を法の諸科学(法社会学等)の成果を積極的に取り入れることによって保証しようとするものである。20世紀初頭における法社会学の成立以来,法学と〈法の諸科学〉の結びつきは強まってきており,学説形成や裁判官の判決作成において諸科学の成果を受容する度合は高まっている。そしてこのような二つの方向性を踏まえて,今日では法学を実践的要素と認識的要素をともに含んだ社会統制のための応用科学としてとらえ,法学の教義学的性格を明確化すると同時に諸科学の成果を積極的に受容する努力がなされている。

なお法学の学問性への懐疑に対し,法学の厳密性を擁護する立場として,このほかに,H.ケルゼンの純粋法学の考え方がある。ケルゼンは法を仮設的根本規範を頂点とする授権の体系と考え,上位の法機関は下位の法機関に対して一定範囲の権限を授ける関係に立つとし,法学の任務は法機関が妥当な法定立および法解釈をなしうるようこの権限の範囲を確定することにあるとした。と同時にこの立場はまた,それぞれの権限の範囲内にある限り,おのおのの法機関は自由に諸科学の成果を取り入れ,法を定立し,解釈しうることを認めており,その限りではケルゼンの体系においても,社会統制のための応用科学として法学の存立を認める余地があるのではないかと思われる。

日本の法学

日本における法学の成立は明治期の西洋法の継受に始まる。当初はボアソナードの指導の下でフランス法の導入が図られ,1880年に旧刑法と治罪法(刑事訴訟法にあたる)が制定され,また90年に旧民法が公布された。しかし,しだいにドイツ法の影響が強くなり,89年にはプロイセン憲法に範をとった大日本帝国憲法が発布され,また旧民法の施行をめぐって法典論争が行われ,その結果フランス民法とドイツ民法を混合的に継受した現行民法典が98年に施行された。このようにして明治30年代ころまでに日本の法典編纂は一応完成したが,これより先,明治初期にボアソナードらにより司法省法学校において最初の本格的な法学教育が開始され,また法典編纂事業を通じて,法専門家層の養成が進められた。これらの法専門家層は法の体系化を進め,実務における法の具体的な解釈・適用を行ったが,その際当時のドイツ法学において支配的であった概念法学的方法に強く影響を受けていた。その後大正期になって〈概念法学〉に対する反省が生じ,民法学などを中心に自由法論や法社会学の紹介がなされ,また判例の重要性が認められるようになり,判例研究が積極的に行われるようになった。第2次大戦後もこの傾向は続いており,法学において判例研究はいっそう重要になっており,また法の諸科学の成果も積極的に受容されている。

執筆者:桂木 隆夫

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「法学」の意味・わかりやすい解説

法学

ほうがく

法に関する学問。法律学ともいう。狭い意味では法解釈学を、広い意味では法に関する学問一般をさす。広い意味の法学には、法解釈学のほかに、法哲学、法社会学、比較法学を含み、さらに法政策学、法論理学、法心理学、法人類学などを含めようとする学者もある。ドイツ語では狭い意味の法解釈学をJurisprudenzとよび、広い意味の法学一般をさす場合Rechtswissenschaftとよんで使い分けることがある。

[長尾龍一]

歴史

中国の古代王朝時代にすでに法学は専門的に研究されていたと考えられ、古代エジプトやメソポタミアにも法の知識を職業とする者があったと伝えられる。またプラトンやアリストテレスなどの著作を通じて古代ギリシアにおける法理論や立法技術の発達のようすをうかがうことができるが、近代法学の直系の先祖は古代ローマ法学である。

(1)古代ローマ法学 ローマ人は権利の行使に際しては過酷であり、権利の行使を受けるにあたってはその過酷さに従順であったといわれる「法的民族」で、法律職は古代ギリシアにおいては金目当ての低劣な人種のものとされていたが、古代ローマにおいては最高の尊敬を払われたという(キケロ)。法の知識は元来神官団に独占されていたが、紀元前3世紀ごろよりこの独占が破れ、やがてギリシア哲学や修辞学などの影響のもとでローマ古典法学が成立した。とくに紀元1、2世紀には、法律家は「解答権」jus respondendiによって重要な法律問題に公権的な判断を示す権威が認められ、それらは先例として編集されて『ユスティニアヌス法典』(529)の基礎となった。

(2)近代ローマ法学 中世に一時忘れられていたローマ法は、12世紀イタリアにおいてイルネリウス、アクルシウス(1185?―1263)などの注釈学派Glossatorenによって復活され、注解学派Kommentatorenないし後期注釈学派Post-Glossatorenによって実務への適用への道が開かれた。注釈学派が『ユスティニアヌス法典』の文献的、論理的研究に専心したのに対し、バルトルス(1314―55/57)やバルドゥス(1327―1400)などの注解学派は、ローマ法の近代的適用に努め、勧告Consiliaによって実務に大きな影響をもった。初期資本主義の「普遍かつ堅固な法」jus certum et universaleへの要請と、ローマ法は神聖ローマ帝国の法であるという思想が相まって、各国からバルトルスのもとに学徒が集まり、ローマ法の普及の担い手となった。その方法論はスコラ神学の強い影響下にあり、それが「法学の神学性」の起源となったといわれる。なお16世紀ごろにはフランスを中心に、純粋な歴史的見地からローマ法を研究しようとする「人文学派」Humanistenも登場した。その代表者はキュジャス(1520―90)である。

(3)その後の大陸法学 ローマ法の継受以後の大陸法学は、ローマ法を基軸として展開した。絶対主義国家を正当化した主権論も「君主は法から解放されている」princeps legibus solutus estという『ユスティニアヌス法典』のことばに典拠を求めたし、17、8世紀に栄えた自然法典もその内容においてはローマ法の色彩が濃かった。サビニーの歴史法学でさえ、歴史のなかにみいださるべき法としてはローマ法が考えられていた。ドイツにおいては民法典制定(1900)まで、『ユスティニアヌス法典』がそのまま現行法とされ、それの注解と体系化に従事するパンデクテン法学が栄えた。フランス革命後、19世紀初頭のフランスではナポレオンの手で法典が整備され、フランス19世紀法学はその注釈に没頭する注釈学派école d'exégèseが栄えたが、ドイツにおいてはあらゆる解決を論理的に導き出せるような法理論の体系化を試みる概念法学が栄えた。いずれも社会の現実から目を反らしたものとして、フランスではジェニー、サレイユら、ドイツではイェーリングらの批判を浴び、利益法論、自由法論などの諸学派が有力となった。彼らはいずれも条文と論理のほかの社会的現実の重視を唱え、そこから法社会学という新たな学問分野が登場した。

(4)英米法学 判例法主義にたつイギリスでは、法学教育の任務は判例を整理・編纂(へんさん)するところにあり、法学者の努力もまたそれに集中した。コーク、ブラクストンら重要な法学者の主要な業績は判例編纂にある。この判例法主義を批判したのが功利主義哲学者ベンサムであり、その系譜に属するオースティンは、ドイツ法学の影響のもとで法理論の体系化を試み、分析法学(派)といわれる学派を樹立した。他方メイン、メイトランドらが歴史法学(派)を形成し、19世紀後半より法学の方法も多様化した。アメリカでも法学の状況はイギリスと類似していたが、19世紀末よりホームズ、パウンドらによってプラグマティズム法学が唱えられ、社会の要請に即した法の運用が求められた。1930年代にはその影響下で法制度の現実に懐疑を向けるリアリズム法学が登場した。

[長尾龍一]

法学の諸分野

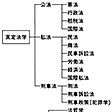

伝統的には法学とは法解釈学を意味したが、法哲学、法社会学、法史学、比較法学など、法の基礎的、理論的研究に従事する分野も過去1世紀の過程を通じて重要性を増してきた。前者を実定法学、実用法学、後者を基礎法学、理論法学などとよんで区別することがある。日本の大学の法学部の伝統的な講座編成の一例をに示す。このなかで、刑事政策は法解釈学ではなく、犯罪現象の社会学的研究を中心とするものであるが、制度上刑事学に分類されることが多い。東京大学などには「国法学」という講座があるが、これは国家と法の一般理論ないし比較憲法学を主題とする。

[長尾龍一]

法解釈学

法解釈学は、裁判や行政実務への適用を前提として実定法の意味を認識し体系化する学問分野である。その目的は最善の法的解決をみいだすところにあり、ローマの法学者ウルピアヌスは法学を「善と衡平の技術」ars boni et aequiとよんでいる。したがって、その本質は科学的認識ではなく実践に使えるものであるが、裁判や行政行為を可能な限り客観的秩序に服させようとするものであるという点で、科学と同様客観性を志向している。法解釈学は中世の神学の影響を受けて成立したもので、方法論において神学性を帯びているといわれる。ドイツ語では現在でも法解釈学を法教義学Rechtsdogmatikとよぶ。神学には所与の権威として聖書などが与えられているように、法学には法典が与えられている。神学も法学もこのような権威の体系化を任務としており、体系化の方法も両者は酷似している。神学の全能の神と法学の主権的国家、神学における人格(ペルソナ)の理論と法学の法人格論などは並行関係にある。そして実際刑法総論で論じられるもろもろの理論は神学の決疑論の影響下に生まれたといわれる。

法学はかつて現実的権威を認められた。ローマにおいて皇帝に「解答権」を認められた法学者の解答は、当事者を拘束し、後の先例となった。近代においても有力な法学者の「通説」communisopinioは法源としての効力を認められた。ドイツでは長い間大学の法学部は重要問題について最高裁判所の役割を果たし、諮問に応じて教授会に「判決委員会」Spruchausschussを設けてこれに答えた。

この権威ある法解釈学も19世紀以後さまざまな批判の対象となるに至った。キルヒマンの著書『法解釈学の学としての無価値性』(1847)は立法者の恣意(しい)に翻弄(ほんろう)される法学の矮小(わいしょう)性を嘆いたもので、「立法者が三語を訂正すれば全図書館は反古(ほご)になる」といい、法学者の熱烈な論争の対象となるのは、たいてい立法者の不手際で条文のできの悪いところだとして、法学者は実定法という腐った柱に巣くううじ虫だと極論する。キルヒマンの批判は、政治から切断された法学が末梢(まっしょう)化していることに向けられたが、公法学者ラーバントらの法実証主義者は、法学を政治から切断し、法学者は制定法の認識と論理的体系化に任務を限定すべきで、とりとめのない政治談議に巻き込まれるべきでないと強く主張した。この主張は20世紀初頭のマックス・ウェーバーの社会科学よりの価値判断排除の主張と結び付き、法解釈学は神学と同様の教義学であって本来科学たりえないもので、経験科学たる法社会学だけが法の科学たりうるという過激な主張を生み出した。それに対しケルゼンは、法社会学のような経験科学のほかに、規範を対象とする規範科学が可能であり、法学も法規範を認識する規範科学となりうると説いた。具体的には法学は法規範の許容する「枠」を認識し、その枠内のさまざまな可能性のどれを選ぶかは実務家にゆだねるというものであるが、この枠はそれほど明確でないという批判がある。アメリカの法哲学者パウンドは法学を社会工学social engineeringとして性格づけ、社会のもろもろの必要を調和的に司法に反映させるための一種の応用科学であると説いた。

日本でこの問題を最初に本格的に取り上げたのは宮沢俊義(としよし)で、その著『法律学における「学説」』(1936)において、法学説を「理論学説」と「解釈学説」に分類し、後者は実践的意欲の作用で、科学的認識作用ではないとしている。第二次世界大戦後も来栖(くるす)三郎らによって「法解釈学の客観性」への疑問が提起され、法解釈学の実践的性格、法社会学的認識を取り入れる必要性などが一般的に承認されている。また近年は、条文から演繹(えんえき)的に論ずる法学の体系は敬遠され、現実の法律問題こそ法解釈学のアルファでありオメガであるとする傾向が強い。法的論議を合理的決定に至る実践的推論の一種としてとらえる人々もある。

[長尾龍一]

法学教育

法律家養成を前提とするものと、一般の社会人を養成するためのものとに分けられる。アメリカのロー・スクールは法律家養成を主目的とするが、日本では大学法学部卒業生の大部分は法律職につかず、その教育目的は主として後者にあるといえよう。基礎法学や政治学、経済学、社会学、歴史学など隣接領域の講義が多く取り入れられ、また一般教養課程を別に履習する義務が課されているのもこのことと関連する。法律家養成の機関としては司法研修所があり、司法試験合格者について法律専門家としての教育を施している。裁判官、検察官、弁護士となる者はこの課程を経なければならない。

[長尾龍一]

『田中耕太郎著『法律学概論』(1953・学生社)』▽『川島武宜著『科学としての法律学』(1964・弘文堂)』▽『碧海純一著『法と社会』(中公新書)』

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「法学」の意味・わかりやすい解説

法学

ほうがく

Rechtswissenschaft; legal science

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

普及版 字通 「法学」の読み・字形・画数・意味

【法学】ほうがく

字通「法」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

世界大百科事典(旧版)内の法学の言及

【概念法学】より

…たとえばフランスでは,その時期に注釈学派といわれる立場が主流を占め,裁判官の主観を排し法典の条文の適用のみから解決を引き出そうとするなかで概念的形式論理を重視していたし,アメリカでも,判例法から抽出された法原理・法概念に重点をおいた形式主義的な法理論が優位に立っていた(ケース・メソッドはこれを講ずる方法という一面をもつ)。類似の流れがドイツでは概念法学として登場した。 概念法学はつぎの特色をもつ。…

※「法学」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...