精選版 日本国語大辞典 「色目」の意味・読み・例文・類語

いろ‐め【色目】

- 〘 名詞 〙

- ① 色の調子。色あい。

- [初出の実例]「雲鳥の綾の色めも思ほえず人をあひ見て程の経ぬれば〈源能有〉」(出典:続後拾遺和歌集(1326)恋四・八八五)

- ② 衣服、調度類などに用いられる布や紙などの色あいの名。〔名語記(1275)〕

- ③ 異性に関心をもっていることがわかるような目つき。異性の気を引くような目つき。秋波。流し目。

- [初出の実例]「『それもう色目(イロメ)さ』『すかねへなふ』」(出典:洒落本・駅舎三友(1779頃)二階)

- ④ 気持を目に現わすこと。思いが表われている顔色、動作。そぶり。様子。

しき‐もく【色目】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「色目」の意味・わかりやすい解説

色目

いろめ

衣服の色づかい、配色の色名。とくに平安時代以降、貴族階級の間に行われた襲(かさね)装束における色づかいについていわれることが多い。

装束における色目には通常、(1)織り色目と(2)表裏の色目、それに(3)襲色目の3種がある。(1)は、織物の経糸(たていと)と緯糸(よこいと)の違いによるもので、これは経緯の糸の太さと密度を同じにして織った場合には、いわゆる「玉虫」になって、光線のぐあいでひだの高低にしたがって、2色が交錯して見える。また経緯の太さを変え、そのいずれかを浮かせて文様を織り出せば、いわゆる2色の綾(あや)になって地と文様の色が相対する。紫、縹(はなだ)などの経綾地に緯に白を配して文様を表した緯白(ぬきじろ)の綾などが、男性の指貫(さしぬき)などに多くみられる。また緯糸に数色の色を入れて、これを浮織に織ったものが、男性の狩衣(かりぎぬ)や女性の表着(うわぎ)や唐衣(からぎぬ)、袿(うちき)などに用いられた。(2)の表裏の色目は、たとえば男性の直衣(のうし)などでも「桜の直衣」などというように、衣服の表地と裏地の2色の配合によるもので、袷(あわせ)仕立ての場合当然現れる色目である。

以上の二つは、織物、仕立てを考えた場合、とくに平安時代の襲装束でなくてもいくらもおこる問題で、あえて異とするに足りない。襲装束の特長を生かし、その美しさを発揮することにもっとも効果のあったのが、ここにいう(3)の襲色目であり、これは表衣の下に重ねる襲の着装の配色で、とくに襲装束の代表ともいうべき十二単(じゅうにひとえ)の美しさなどは、これによってつくりあげられたものといっていい。襲色目の取り合わせには、色の濃淡で階層的に構成される「匂(にお)い」、と異なった色の対照的な効果をみせたものとがあったようである。

紅梅襲の袿といえば、紅梅色から朱色に戻る袿を濃淡に従ってそろえたもの、これに対して「柿(かき)、桜、山吹、紅梅、萌黄(もえぎ)の五色をとり交わしつつ云々(いい)。三色着たるは十五ずつ云々、多く着たるは十八、二十にてでありける」(栄花物語)というのは、濃淡を含めた異系統の数色による襲色目であろう。

奈良時代から平安時代に入ると、染織における色名の称呼に大きな変化がみられる。すなわち、赤、青、黄の三原色に白と黒を加えた抽象的な5色以外の色には、紅、紫、支子(くちなし)、橡(つるばみ)、藍(あい)、茜(あかね)といった染料の名称が多く用いられていたのが、上述の襲の色にもみるように、紅梅、桜、山吹、竜胆(りんどう)といった具体的な自然の植物の色そのものからとった色名が非常に多くなってくる。そしてこのことは、しだいに色そのものが季節と結び付く傾向を生じ、季節にあった色目を用いることが好ましいものとされ、ついにはすべての色目に対していちいち着用の時期が定められて、これに従って四季折々の衣服の配色がなされたようにみえる。しかしこうした堅苦しい規則のようなことは、貴族の服飾が爛熟(らんじゅく)を経て形式化した平安末か、むしろ鎌倉時代以後にできあがったもので、今日襲色目としてあげられているものも、これらがすべて平安時代と同じものであるとは考えられない。衣服の表と裏の色目なども、元来は襲色目とは別のものであったのが、いつしかこれと一つに考えられるようになった。

襲色目も、室町時代以後は公家(くげ)文化の衰退に伴う襲装束の簡略化、小袖(こそで)服飾の勃興(ぼっこう)によって、しだいに廃絶してしまい、わずかに江戸時代の形式的な再興や、明治以後の宮廷儀式服のなかにその残骸(ざんがい)をとどめている。しかし伝統的な日本の服装における重ね着の場合、上下の衣服の配色や、裾(すそ)や襟回しなどの色づかいには、現在でもこうした色目に対する細やかな感情の伝統が生き続けているといえるであろう。

[山辺知行]

改訂新版 世界大百科事典 「色目」の意味・わかりやすい解説

色目 (いろめ)

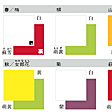

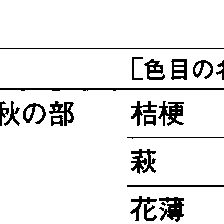

ほんらいの意は品目,種目の意。例えば装束色目という場合,とり揃える衣服や調度の品目を表す。宮廷では,こんにちなお,この意に使われている。近世以降の有職書などで,色彩の意に誤って使われるようになり一般化した。衣服や調度に用いられる染織品,料紙などの色や配色の名称を一般の色名と区別し,公家の規範を意識した場合の色を色目と称した。例えば朝廷における位階相当の上着の色の当色(とうじき),一般の者の使用を禁じた服色や織物の禁色(きんじき)などは法式に従って規定された色であり,服色や織物,紙などの色の組合せの襲(重)(かさね)の色などは公家様式に従って選定された色である。603年(推古11)に冠位十二階の制が定められて以来,冠や上着の色によって階級を示すようになり,この当色はその後いくたびか改訂されたが,養老の衣服令による服色の規定が基本となって守られてきた。衣服令では,服色を掲げ,また礼服(らいふく),朝服,制服など公服の色の規定をもうけている。平安時代後期になると,深浅で示す色名は公服に,濃薄で表す色名は私服に用いられた。また,従来の色名のみでは公家の美意識を表すのに不十分となり,あるいは当色や禁色に触れないものも必要となって新しい色名を案出した。そこで,中国からきた純然たる色名や染料となる植物による色名のほか,日本の風物になぞらえたものが用いられるようになった。それらには日本人の自然感の反映がみられる。さらに,奈良時代にさかんであった唐様式が和様化されるにしたがい衣服の形式も変化して重ね着式になり,ゆったりと優雅な服装が行われ,表地と裏地の色の配色や,数領重ねる衣服の色の組合せを近世以降襲色目(平安~桃山時代にはなかった語)と名づけ,四季に分けて定めた(表2)。それは花や草木の美しさを表すばかりではなく,例えば青葉の中に咲きみだれる花の印象とか,淡雪がかぶった花の風情とか自然の景観を表し,あるいは象徴化して表現したのである。そのほか織物の経糸と緯糸の組合せ,打敷(うちしき)や懐紙,草子の料紙,組紐,鎧(よろい)の威毛(おどしげ)などにも適用された。しかし時代の推移とともに若干の変化も生じ,襲色目の組合せや名称に,伝えられる書によって相違がみられる。その代表的なものに《満佐須計(まさすけ)装束抄》《飾抄》《雁衣(かりぎぬ)抄》《女官飾抄》《桃華蘂葉(とうかずいよう)》《曇花院殿(どんげいんどの)装束抄》などがある。

執筆者:高田 倭男

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「色目」の意味・わかりやすい解説

色目【いろめ】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

普及版 字通 「色目」の読み・字形・画数・意味

【色目】しよくもく

字通「色」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

関連語をあわせて調べる

1 花の咲くのを知らせる風。初春から初夏にかけて吹く風をいう。2 ⇒二十四番花信風...