精選版 日本国語大辞典 「髷」の意味・読み・例文・類語

わげ【髷】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「髷」の意味・わかりやすい解説

髷

まげ

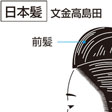

日本髪の部分。日本髪をつくるうえでもっとも重要で、美しさを表す部分といえる。下げ髪の時代には、このような美しさはなかったが、江戸時代に入って、前髪をとり、左右の鬢(びん)をとり、さらに背後に髱(たぼ)を出し、それらの頭髪を一つにまとめあげて、百会(ひゃくえ)(脳天)の上に独自な髪形をつくるのが髷である。この髷の部分のよしあしが女性の髪形の生命である。髷が複雑化し、これに櫛(くし)、笄(こうがい)、かんざしなど髪飾りがいろいろに用いられて、日本髪はさらに美しくなり、幕末から1877年(明治10)ごろにかけて、その数280余種となった。1885年以降、その髷の美しさも、不経済、不衛生、安眠がとれないという欠点から西洋の束髪に押され、大正を最後に、髷を結う人は少なくなっていった。

[遠藤 武]

改訂新版 世界大百科事典 「髷」の意味・わかりやすい解説

髷 (まげ)

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「髷」の意味・わかりやすい解説

髷【まげ】

→関連項目髪形|桃割

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「髷」の意味・わかりやすい解説

髷

まげ

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の髷の言及

【相撲髷】より

…力士の結髪のこと。力士の髷は,1871年(明治4)8月に断髪廃刀令が実施されたとき,相撲界にも断髪が当てはめられようとしたが,ときの明治政府の長官の中に好角家が多くいて,力士風俗として結髪を従来どおり許すこととなり,今日にまで及んでいる。それ以前は,時代の習慣風俗によって,それぞれの形に結髪したものである。…

※「髷」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...