関連語

精選版 日本国語大辞典 「一朱金」の意味・読み・例文・類語

いっしゅ‐きん【一朱金】

改訂新版 世界大百科事典 「一朱金」の意味・わかりやすい解説

一朱金 (いっしゅきん)

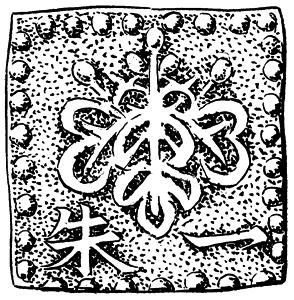

江戸時代の金貨の一種。形状は一分金を中央から横に切断したような正方形で,日本の金貨のなかでも珍しい形である。一朱金16枚で小判1両に換えられた。文政7年(1824)7月に創鋳されたが,品位は劣悪で,小型で薄く紛失しやすかったので,世評はすこぶる悪く,天保11年(1840)10月には通用停止となり,それ以後一朱金はつくられなかった。一朱金の表面の色揚げがとれ,銀貨のような白みが感じられたので,俗に〈小二朱(こにしゆ)〉と呼ばれ,また〈銀台の似せ小判〉ともいわれた。天文期(1532-55)に武田氏が甲斐国で創鋳した甲州金のなかにも,一朱金がみられた。甲州一朱金は円形であった。江戸時代に鋳造された甲州金にも一朱金があり,甲安金・甲中安金・甲重金・甲定金のなかに,一朱金が含まれていた。

執筆者:作道 洋太郎

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「一朱金」の意味・わかりやすい解説

一朱金【いっしゅきん】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「一朱金」の意味・わかりやすい解説

一朱金

いっしゅきん

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

3

3