精選版 日本国語大辞典 「アンモナイト」の意味・読み・例文・類語

アンモナイト

- 〘 名詞 〙 ( [英語] ammonite ) 絶滅した化石軟体動物の一つ。頭足類に属する。オウムガイに近縁で、その種類は多い。日本では、菊石、南瓜石(かぼちゃいし)などと呼ばれてきた。アンモン貝。

日本大百科全書(ニッポニカ) 「アンモナイト」の意味・わかりやすい解説

アンモナイト

あんもないと

ammonites

軟体動物門頭足綱に属する絶滅動物の一群の総称で、アンモン貝、菊石、菊面石ともよばれる。学術的にはアンモノイド類Ammonoideaが正しい名称である。その名は、古代エジプトの太陽神で、雄羊の頭をもつアモンΑμμο ς/Ammon(ギリシア語)に由来するが、アンモナイトの螺旋(らせん)状に巻いた殻が羊の角(つの)を連想させたからであろう。現生頭足類は1対のえらをもち、内殻ないし無殻性のイカ、タコの類(鞘形(しょうけい)亜綱Coleoidea)と、外殻性で2対のえらのオウムガイ亜綱Nautiloideaに大分類される。

ς/Ammon(ギリシア語)に由来するが、アンモナイトの螺旋(らせん)状に巻いた殻が羊の角(つの)を連想させたからであろう。現生頭足類は1対のえらをもち、内殻ないし無殻性のイカ、タコの類(鞘形(しょうけい)亜綱Coleoidea)と、外殻性で2対のえらのオウムガイ亜綱Nautiloideaに大分類される。

アンモノイド類はオウムガイ類(古生代カンブリア紀後期から現世)とよく似た多数の隔壁で仕切られた多室性の外殻を有する。しかし、発生学・比較解剖学的特徴や進化記録からはオウムガイ類と明らかに異なり、むしろ鞘形類と近縁である。かつてはアンモノイド亜綱Ammonoideaとして独立されていたが、現在ではアンモノイド目として鞘形目とともに新頭足亜綱Neocephalopodaに含める考えが有力である。アンモノイド類は、前期デボン紀(約4.2億年前)に直錐(ちょくすい)状の殻をもつバクトリテス類から分化したと考えられている。それ以降、デボン紀末期、ペルム紀末期、三畳紀末期の3回の大量絶滅事変を被りながら、世界中の海洋に大繁栄を遂げたが、白亜紀末期(約6550万年前)に陸上の恐竜類などと一緒に完全に絶滅した。その絶滅の要因については、巨大な小惑星の地球への衝突によって生じた寒冷化などの環境変動が有力視されている。

[棚部一成]

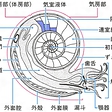

個体の構造

軟体部の大部分は不明であるが、顎器(がっき)や歯舌などの摂食器官、消化管の存在を示す化石の証拠はある。歯舌は現生鞘形類と同様、横1列が7本の小歯からなり、9本の小歯からなるオウムガイ類の歯舌と区別される。殻体は、多数の隔壁に仕切られた部屋からなる気房部と、それに続く軟体部を収容したと考えられる住房(体房)部からなる。殻を構成する螺管(らかん)は、球状ないし楕円(だえん)球状をした中空の初期室に始まり、一般には左右相称で同一平面内に巻いて成長する。初期室の後方からキチン質の管(体管)が気房部の隔壁を貫いて延びて住房部後方に開口するが、その中には動脈・静脈・結合組織・上皮(じょうひ)組織からなる軟体部が入っていたことが、アメリカ産の保存のよい化石の証拠からわかっている。連室細管の先端は初期室の手前で風船状に膨らみながら収束し、そこからへら状または管状の原体管が延びて初期室の内面に付着する。初期室から約1巻目の螺管には孵化(ふか)の際にできたと考えられるくびれがあり、そこを境に殻の構造が変化する。初期室からくびれまでの殻をアンモニテラammonitellaとよび、卵の中で形成された胚殻に相当する。アンモナイトは軟部を前方に移動させ、体管やあられ石CaCO3からなる隔壁や外殻をつくって成長した。螺管表面にはしばしば肋(ろく)、いぼ、とげ、くびれ、竜骨などの装飾を伴う。気房部の隔壁は中心から周辺に向かってオウムガイ類のものよりはるかに複雑に褶曲(しゅうきょく)し、外殻との交線の縫合(ほうごう)線suture lineは自己相似的なフラクタル曲線を描く。縫合線は個体の成長とともに複雑化するが、種類によって一定な形を示すので、重要な分類形質となる。

アンモノイド類はすべて海生、肉食性ないし腐肉食性で、その運動は、外套膜(がいとうまく)の一部である漏斗(ろうと)funnelからの海水の噴射によった。殻の内部構造の類似から、現生オウムガイ類と同様、気房部には低密度のガスと少量の水が入っていて、それにより生体の浮力や安定性を維持しながら遊泳生活をしていたと考えられる。しかし、中生代白亜紀に繁栄を遂げたニッポニテスNipponitesやハミテスHamitesなどの異常巻の類では底生に近い生活様式をもっていた可能性がある。

[棚部一成]

種類

アンモノイド類は、バクトリテス、エイゴニアタイト、アナルセステス、ゲフロセラス、クリメニア、ゴニオクリメニア、トルノセラス、ゴニアタイト、プロレカニテス(以上古生代)、セラタイト(古生代ペルム紀~中生代トリアス紀)、フィロセラス(中生代トリアス紀~白亜紀)、リトセラス、アンモナイト、アンキロセラス(以上中生代ジュラ紀~白亜紀)の14亜目に分類される。同一成長段階で比べると、縫合線の刻みは時代とともに複雑になる。

[棚部一成]

化石

アンモナイトの化石は世界各地の古生代、中生代の海成層に多産し、形態の時代的変化が著しいので、地層の時代決定や対比に有効な標準化石の代表例である。また、生物進化の研究にも広く利用されている。日本では北上(きたかみ)地方の後期古生代から白亜紀までの地層、北海道や四国の白亜紀層、山口県や福井県のジュラ紀層などから産する。とくに北海道の白亜紀層中の化石は世界的にみて保存がよく、多くの研究例がある。

[棚部一成]

『日本化石集編集委員会編『日本化石集 日本のアンモナイト』全9集(1984~1986・築地書館)』▽『小畠郁生著『白亜紀の自然史』(1993・東京大学出版会)』▽『福岡幸一著『北海道アンモナイト博物館』(2000・北海道新聞社)』▽『国立科学博物館編、重田康成著『アンモナイト学――絶滅生物の知・形・美』(2001・東海大学出版会)』▽『ニール・L・ラースン著、棚部一成監訳、坂井勝訳『アンモナイト――アンモナイト化石最新図鑑――蘇る太古からの秘宝』(2009・アンモライト研究所)』

改訂新版 世界大百科事典 「アンモナイト」の意味・わかりやすい解説

アンモナイト

ammonite

軟体動物,頭足類の1亜綱Ammonoidea。菊石類ともいう。デボン紀初期に棒状またはゆるく屈曲した殻をもつバクトリテス類Bactritidaに由来して巻いた殻をもつようになり,白亜紀末に絶滅した。現生オウムガイ類との共通点や関連性が多いので,頭足類に属することがわかる。名前の由来は,〈アメンの角(つの)〉という意味で,古代オリエントのテーベの都の守護神アメンが雄羊の頭をしていたため,そのらせん状に巻いた角の化石と思われたことにあった。

分類と形態

アンモナイト類は,かつては分類学上一つの目として扱われ,オウムガイ類とともに四鰓亜綱として一括されたが,今日ではそれぞれを亜綱とみなしている。アンモナイト類のえらが1対か2対かは不明だが,触腕はデボン紀のゴニアタイトの軟X線法による観察やジュラ紀層に残されたアンモナイトの足のずり跡からも10本以下と思われる。収縮筋の形や肉痕の位置もオウムガイ類とは異なる。現在約200科1800属1万種以上が知られている。

貝殻の形態は,平面らせんに巻くのが普通である。巻き始めの部分には球形か楕円体形の胚殻があり,各空房を通り抜ける連室細管は一般に細く腹側に偏在し,壁襟はふつう前方に伸びる。隔壁は前方に凸の面をなし,外殻との交わりのところでひだ状に褶曲するので複雑な縫合線をなす。螺環(らかん)の巻き数の多い種類,巻き数の少ない種類,巻きがとけたり伸びたりなどの異常型を示すものがある。外側の螺環が内側の螺環をおおう程度,螺環横断面の形や腹面に竜骨や溝があるかないかなどのほかに,殻の装飾もさまざまである。縫合線は,デボン紀や石炭紀の種類では単純な一次の凹凸だけから成り,ゴニアタイト型縫合線という。二畳紀や三畳紀には,谷の底から細かい刻みが入り始めるセラタイト型の縫合線を示す。ジュラ紀,白亜紀の種類の多くは,谷と山の両側から刻みの入る複雑なアンモナイト型縫合線をもつ。また,アンモナイト類の殻にくびれがある種類や,まれに同心縞や放射縞の跡が殻に残されたものもある。成体の殻の大きさは直径2m以上のものから2~3cmのものまである。

生態

アンモナイト類はすべてが純海生で,その形態に応じて活発な遊泳性から底生性のものまであって,生息深度もさまざまであったと考えられる。殻に装飾がないか弱いものは遠洋性で大洋に直接面した地域によく産し,装飾に富むものは陸棚性の浅海に多く産するという一般的傾向がある。保存の良い住房中に,歯舌,顎器,食道,嗉囊(そのう),胃,墨袋など主要器官が発見されたことがある。また同一種の大型殻と小型殻のあるもののうち,大型殻の住房中に約0.5mmの丸い中空カプセルが約50個ほど発見された例があり,雌殻中の卵と考えられた。底生性と見られるアンモナイトが世界的に分布することから,アンモナイト類は孵化(ふか)後すぐ浮遊性活を行ったと推定される。

アンモナイト類は上部古生界と中生界の海成層に多産し,属や種の生存期間がわりと短く,分布が広いので,示準化石として役立つものが多い。また相による産状や産出種類の違いがあり,地理区による動物群の特徴もあるので,地質時代の海陸分布や海域変化の推定など示相化石としても重要である。

アンモナイト類の敵としては,モササウルス類に鋭い歯でかまれた跡の残った化石がときおり発見される。サメなどの大型魚類,魚竜,首長竜なども捕食者であった。長大なはさみをもった大型の甲殻類エリオンEryonは,底生性アンモナイト類を常食としたとみえて,体房を砕いて食べた跡の残った化石がある。よく発達したアナプチクス型の顎を備えた大型の種類は,ときに他の小型アンモナイトを襲った可能性がある。

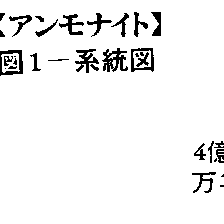

進化史

アンモナイト亜綱はゴニアタイト目Goniatitida,セラタイト目Ceratitida,アンモナイト目Ammonitidaに分けられるが,その進化史をみると,出現から絶滅までの間に,危機とそれに続く変革が2回あった。一つは二畳紀末期のゴニアタイト目の衰亡とそれに代わる三畳紀セラタイト目の発展であり,2回目は三畳紀末期のセラタイト目の衰亡とジュラ紀以後のアンモナイト目の発展である。3回目の危機の白亜紀末に,アンモナイト類は滅亡した。進化史の第1段階では,デボン紀にゴニアタイト目の4亜目がすでに分化している。第2段階では,ゴニアタイト目の衰退に代わり三畳紀初期にセラタイト目の爆発的な放散分化があった。第3段階では,三畳紀末期にセラタイト目の衰退があったのに代わって,前から存続していたフィロセラス亜目から分化したリトセラス亜目とアンモナイト亜目が,ジュラ紀に入ると著しく発達し,いくつかの上科・科が分化した。分化の時期に続いては漸進的に進むが,その途上新しい上科や科が出現し,石炭紀のゴニアタイト類の枝分れ,三畳紀のセラタイト類の更新,ジュラ紀前期のアンモナイト類の分化,白亜紀前期のアンモナイト類の更新とリトセラス類の異常巻きの発展があった(図1)。

古い部類が衰退し新しい部類が発展するという進化史をくり返しているうちに,類似の形質が収れんや相似の現象を示すことがある。これは殻形や装飾の場合が多い。縫合線はわりと安定している。異常巻きの現象は,三畳紀後期,ジュラ紀,ジュラ紀末期から白亜紀前期,白亜紀後期に例を見るが,とくに白亜紀に多い。日本に産するニッポニテスは異常巻きアンモナイトの著名な例である。太平洋・インド洋地域のバキュリテス類Baculitesは時代順に形質が漸次変化し,とくに縫合線の複雑化が著しく,地理区の異なる北アメリカ内陸地域の系列でも同様の進化過程がみられる。また諸形質の時代的変化と個体発生上の変化との関係にはさまざまの場合がある。例えば新しい種を特徴づける形質が,まず個体発生の比較的初期に現れ,子孫ではそれが漸次後期に及んで全般的特徴になる場合がある。個体発生の初期には先祖と子孫の形態が似ているが,新しい種を特徴づける形質が初めは成長の比較的後期に現れ,後の時代には成長のより早い時期に現れるようになる促進の場合もある。最も祖先型で見られた一連の特徴が,子孫型では成長に伴う形質変化の展開がおくれ途中までで終わり,さらに子孫ではもっと展開がおくれて,祖先型の成長初期に現れた特徴が子孫型の幼殻から成年殻までの特徴として残り,祖先型の成長中期~後期の特徴は子孫型では見られないという遅滞の場合もある。

執筆者:小畠 郁生

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「アンモナイト」の意味・わかりやすい解説

アンモナイト

ammonite

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「アンモナイト」の意味・わかりやすい解説

アンモナイト

→関連項目三畳紀

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

関連語をあわせて調べる

2月17日。北海道雨竜郡幌加内町の有志が制定。ダイヤモンドダストを観察する交流イベント「天使の囁きを聴く集い」を開く。1978年2月17日、同町母子里で氷点下41.2度を記録(非公式)したことにちなむ...