翻訳|harp

精選版 日本国語大辞典 「ハープ」の意味・読み・例文・類語

ハープ

改訂新版 世界大百科事典 「ハープ」の意味・わかりやすい解説

ハープ

harp

弦鳴楽器(弦楽器)。harpという英語は,古代スカンジナビア語の〈かき鳴らすharpon〉の名詞形harpaに由来する。ふつう腕木(アーム)と,それに固定されている共鳴胴を備え,長さの違う多数の弦が,斜めの角度で共鳴胴から腕木に張られ,腕木の所で調弦される(図2-b)。弦鳴楽器をチター,リュート,リラ,ハープの四つに分類するときには,開放弦をかき鳴らすタイプがハープと規定される。またホルンボステル=ザックスの分類によれば,ハープは胴と共鳴体とが一体を成している複合弦鳴楽器に属する。ハープは〈竪琴〉と訳されることもあるが,縦に構えるものだけでなく,水平にして奏する型もある。

ハープの最古の例は,狩猟用の弓に数弦を張った弓型ハープbowed harpで,前3000年代のエジプトの墓のレリーフやインダス文明の象形文字の記録書に見いだされる。このタイプはアジア,アフリカに広まった。次に共鳴胴と腕木が直角か鋭角につながっている角型ハープangular harpが,前2000年以後に,近東,エジプトに現れ,ペルシア,トルコ,アッシリアなどに普及した。中国や日本にまで伝わったものに竪箜篌(じゆくご)(箜篌)がある。第3のハープというべきものは,前750~前700年ころに古代ギリシアに現れたフレーム・ハープframe harpである。これは,三角ハープtriangular harpの別名が示すように,共鳴胴,腕木,支柱の三つを有し,西洋中世以後のハープの原型となった。古代のハープの演奏形態には,水平型と垂直型,指を使うものやプレクトラム(打つもの,爪など)を使うものなど多様であった。

西洋における最も古いハープの形跡は,イギリスの7世紀ころのサットン・フー遺跡に見いだされる。中世には,ハープは吟遊詩人の伴奏楽器として普及する一方,例えば聖書の挿絵にダビデ王の所持品として描かれている。しかしハープという名称は,長い間特定されることはなかった。16世紀のS.フィルドゥングは,ハープがリラとも呼ばれていると述べ(1511),グラレアヌスは,全音階に調弦された24弦のハープを,キタラとも呼んでいる(1547)。17世紀のM.プレトリウスやM.メルセンヌも,ハープとキタラの両方の名称を使っている。

ところでこれらの人物が記述しているハープは,ゴシック・ハープGothic harp(図2-a)にほかならない。これはC.ザックスがゴシック型と名付けたもので,扁平の支柱と腕木は組み合わされて一体となっている。これは,15世紀に,曲線状の支柱,腕木,共鳴胴の区別が明確な中世のロマネスク・ハープRomanesque harpに取って代わったものである。全音階が基本であったが,多声音楽が興隆した16,17世紀に出現したダブル・ハープdouble harpは,半音階を交えた二重の弦列が与えられている。モンテベルディの《オルフェオ》の楽譜に指定されている〈arpa doppia(二重ハープ)〉はこの型にほかならない。17世紀のウェールズに現れたトリプル・ハープtriple harpも,同じ目的で作られたもので,三重の弦列を備えていた。

ヨーロッパにおけるハープは,大略ディアトニック・ハープ(全音階的ハープ)と,前述した歴史的ハープを含めてクロマティック・ハープ(半音階的ハープ)に分けられるが,17世紀以後には,前者に,半音の変化が得られる改良が始められた。その最初の例が,17世紀のフック・ハープhook harpである。これは,腕木に取り付けられた金属製の小さいフック(鉤)に指で弦を引っ掛けることにより,半音高い音が得られるしくみをもっていた。ペダル・ハープpedal harpは,手動式のフック・ハープの煩わしさを避けるために1697年バイエルン地方のJ.ホーホブリュッカーが初めて考案したものである。これは,クロシェcrochetと呼ばれる鉤が腕木内の金属線に連結されていて,ペダルを踏みこむと弦に引っ掛かって半音高い音が得られるものである(クロシェ式。図1-a)。18世紀パリで流行し,マリー・アントアネットが愛用したのもこの型のペダル・ハープであった。1782年にはパリのハープ製作家クジノーCousinau父子がベキーユ式のハープを考案した。これは,対になっている金属製の弦受軸ベキーユbéquilleをペダル操作によって,それぞれ反対方向に約1/4回転して半音を得るものである(図1-b)。

さらにエラールSébastien Érard(1752-1831)は,ハープの歴史上,二つの大きい功績を残した。一つはフルシェット式の考案である(図1-c)。これは小型円盤上のフルシェットfourchette(フォークの意)状の軸2本が,ペダルの操作により弦を挟んで半音が得られるものである。以上はすべてシングル・アクション・ハープと呼ばれるが,エラールのもう一つの功績は,ダブル・アクション・ハープの発明(1800ころ)で,ハープ改良の歴史上画期的なものとなった(図1-d,e,f)。これは上述のフルシェットに,第2のフルシェットが加わることにより,さらに半音高い音が得られるものであり,今日に至るハープの主流となった。

クロマティック・ハープは,エラール社のライバルであるプレイエル社の社長G.リヨンが1896年に発表したもので,17世紀のダブル・ハープの変種であるが,両手の演奏をたやすくするために,交差弦式--2弦列が中ほどで交差している--になっていた。一時,パリ音楽院でも積極的に採用されたが,今日ではほとんど忘れられている。

ヨーロッパのハープには,ほかに地方色の強いアイリッシュ・ハープIrish harpがある。これは14世紀ころから存在し,18世紀ころに衰退したが,19世紀に復元された。この復元楽器は,支柱に取り付けられた手動式のレバーで半音が得られる点が,従来のものと異なっている。日本で初心者用などに普及しているのは,この復元された楽器である。またハープ・リュートharp luteは,1810年ころにロンドンで考案された,ギターとハープを一体化したような楽器,およびそれに類する楽器をいう。

ヨーロッパ以外のハープの中で,とくに知られているものには,〈ビルマの竪琴〉とも呼ばれるサウンがある。その他,ラテン・アメリカ諸国には,16世紀ころにスペイン人によって移入されたアルパarpaが,民俗楽器として広く普及している。また,アフリカには多種のハープが存在するが,数本の棒におのおの弦を張ったプリュリアークpluriarcは特異なものである(図3)。K.P.ワクスマンは,腕木と共鳴胴の取付け方によって,アフリカのハープを三つに分類している(1964。図4-a,b,c)。aは腕木が〈カップの中のスプーン〉状のもの,bは同じく腕木が〈瓶にコルクをした〉状態のもの,cは腕木が〈突起shelf〉しているものである。

最後にヨーロッパのハープ音楽のレパートリーについて触れる。シングル・アクションのハープ音楽に先駆的な貢献をした作曲家には,クルンプホルツJohann Baptist Krumpholtz(1742-90),ドゥシークJan Ladislav Dussek(1760-1812),シュポーアがいる。ハープが18世紀のオーケストラに初めて取り入れられたのは,神話や伝説に基づくオペラであり,その最初期の例にはグルックの《オルフェオとエウリディーチェ》(1762)があげられる。近代のハープ音楽の主要な技法とレパートリーを樹立したのは,イギリスのハープ奏者パリッシュ・アルバーズElias Parish Alvars(1808-49)である。彼はダブル・アクションのハープ上でさまざまな新しい技法を開拓し,80曲以上のハープ独奏曲,2曲のハープ協奏曲などを残した。オーケストラでハープが効果的に使われている例としては,ベルリオーズの《幻想交響曲》第2楽章,《イタリアのハロルド》,リストの交響詩《オルフェウス》,R.シュトラウスの交響詩《死と変容》(1889),シベリウスの《トゥオネラの白鳥》,ドビュッシーの《牧神の午後への前奏曲》などがある。ドビュッシーの《神聖な踊りと世俗の踊り》(1904),ラベルの《序奏とアレグロ》(1905)はプレイエル社とエラール社が競ってそれぞれの作曲家に依頼した作品である。現代においても,ブーレーズ,L.ベリオ,ホリガーHeinz Holliger(1939- )らがハープの新しい可能性を追求した曲を書いている。

執筆者:船山 信子

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「ハープ」の意味・わかりやすい解説

ハープ

はーぷ

harp 英語

harpe フランス語

Harfe ドイツ語

arpa スペイン語

arpa イタリア語

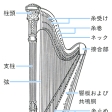

三角の枠に多くの弦を張った形の撥弦(はつげん)楽器。今日、演奏会などで普通用いられるものはダブル・アクション・ハープとよばれ、高さ約1.7メートル、弦数は通常47本の大形ハープである。支柱、台座、響板および共鳴胴、ネック、弦からなり、台座から演奏者側に斜めに伸びた響板および共鳴胴の下部には、音を明快にするための穴があけられている。音域はC♭1ーG♯6と広いが、最低・最高音域はあまり有効ではない。1オクターブ当り7本の弦しかないが、7幹音の各音名に対応したペダルが台座に設けられ、ペダルが支柱内部の機構を経て、ネック内の金具と連動して半音階の音すべてを出すことができる。金具は各弦に上下2個つけられており、ペダルを2段踏み込むと上下二つが弦を押さえて弦長を短くし♯音、1段踏むと上のみが弦を押さえ♮音、踏まないと開放弦で♭音が出る仕組みになっている。一方、1オクターブにつき7本の弦しかないことで、ハープに特有の奏法であるグリッサンドで和音を鳴らすことが可能になる。また、C音の弦には青く、F音の弦には赤く着色することで演奏の便宜が図られている。

楽器分類上は、弦の並んでいる面と共鳴板とが直角である楽器の属名で、ハープ属の起源は紀元前3000年ごろのメソポタミアやエジプトにまでさかのぼることができる。分布はアフリカや近東、東南アジアにも及ぶ。アフリカのプリュリアーク、ミャンマー(ビルマ)のサウン、日本の箜篌(くご)などがその代表例である。

ハープはヨーロッパではとくに中世に広く愛好され、なかでも吟遊詩人にとって重要な楽器であった。しかし、全音階が基本であったため、15世紀末ごろ、音楽に半音がしばしば使われるようになると、リュートやチェンバロなどの半音演奏が容易な楽器に押されて、半音の弦の列を加えた二重ハープや、その演奏のむずかしさを解消するための三重ハープがつくられた。のちには、留め金を用い、手操作で音高を半音変化させる機構も考案された。ペダル装置は17世紀終わりに発明されたが、現在のダブル・アクションは、フランスの楽器製作者エラールが1810年にロンドンで特許をとったものである。

[前川陽郁]

百科事典マイペディア 「ハープ」の意味・わかりやすい解説

ハープ

→関連項目竪琴

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

音楽用語ダス 「ハープ」の解説

ハープ[harp、arpa(伊)]

出典 (株)ヤマハミュージックメディア音楽用語ダスについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ハープ」の意味・わかりやすい解説

ハープ

harp

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

デジタル大辞泉プラス 「ハープ」の解説

ハープ

世界大百科事典(旧版)内のハープの言及

【ハーモニカ】より

…多数のリード(振動体)を収めた箱状の楽器で,奏者の息によって鳴らす。マウス・オーガン,マウス・ハープ,ときには単にハープともいう。本来の形は,箱の一側面に息の通路の穴が並び,直接そこに口をつけるが,初等教育用に急成長した鍵盤ハーモニカは,吹込口が1ヵ所だけで,ピアノやアコーディオンと同形式の鍵盤で音を選ぶ。…

※「ハープ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...

1/28 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

1/16 デジタル大辞泉プラスを更新

1/16 デジタル大辞泉を更新

12/10 小学館の図鑑NEO[新版]魚を追加

10/17 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新