精選版 日本国語大辞典 「フランス料理」の意味・読み・例文・類語

フランス‐りょうり‥レウリ【フランス料理】

- 〘 名詞 〙 フランス風の料理。西洋料理の代表的なもの。〔朝野新聞‐明治一一年(1878)一〇月二五日〕

日本大百科全書(ニッポニカ) 「フランス料理」の意味・わかりやすい解説

フランス料理

ふらんすりょうり

本来はフランス国内において、フランスの産物を使い、フランス人によってつくられた料理であるが、現在はそのような限定はなく、世界各国でつくられているフランス風料理も含む。フランス料理は、西洋料理のなかでもっとも優れた料理で、西洋料理すなわちフランス料理といっても通用する。英米人は生きるために食い、フランス人は食うために生きているといわれるくらいである。フランス料理は、手のこんだ料理でもくどくなく、風味、色彩、形その他の点からも総合芸術といえよう。どんな簡単な家庭料理でも、あか抜けがしている。フランス以外の各国の有名料理も、フランス料理の献立に組み入れられている。フランス人の特長は材料をむだにしないことであり、フランス料理もけっしてぜいたくなものとは限らない。経済性ということを絶対に忘れていないからである。朝食はパンとコーヒーだけで、いとも簡単であるが、このパンとコーヒーにはその味を実に上手に生かした巧みさがしのばれる。昼食は前菜、肉、サラダ、果実、チーズ、コーヒーぐらい、晩はスープ、肉、野菜、サラダ、果実、チーズ、コーヒー程度が普通の家庭の食事である。昼と夜の違いは次のようである。昼の前菜に対して夜はスープ、昼食の肉は簡単に焼いたり炒(いた)めたりしたものであるが、夜は肉でスープをとり、そのボイルした肉をいろいろと手を加えて調理するなどがその一例である。

[小林文子]

歴史

紀元前400年ごろ現在のフランスの地(ガリア)はケルト人が支配し、彼らはガリア人とよばれた。ガリア人は大食・大酒家で知られたが、その食事・料理は素朴なものであった。前1世紀にはこの地はローマ帝国の一部となり、料理もローマの影響を大きく受けることになる。4世紀以後の民族大移動でこの地にはゲルマン人が侵入、その一派であるフランク人の王国が生まれた。ガリア・ローマの文化とゲルマンの文化とは長い間共存し、料理も少しずつ進歩していった。十字軍遠征によってもたらされた各地の産物や香辛料も、料理を豊かなものにしたといえよう。

16世紀初頭、フランスに浸透してきたイタリア・ルネサンスは料理の面でも大きな影響を与えた。ことに、1533年イタリアの名家メディチ家のカトリーヌがオルレアン公アンリ(後のアンリ2世)に嫁いできたとき、随行してきた多くの料理人や給仕人によって豪華な料理や食事作法がもたらされた。フォークやスプーンもこのころ伝えられたもので、それまでは宮廷でも指で食べていたのである。

17世紀、太陽王ルイ14世は、ベルサイユに広大な宮殿をつくり、貴族や富豪を招待して宴を開いたので宮廷料理はますます発達した。当時の食器などはいまも宮殿に展示されており、その豪華さがしのばれる。王は健啖(けんたん)家で料理にも造詣(ぞうけい)が深かったが、相変わらず指で食事をしていた。続く摂政(せっしょう)時代、ルイ15世親政の時代にも王侯貴族の館で美食の傾向は発展した。パリにレストランが出現したのもこのころであった。

1789年のフランス革命後は、王侯貴族に仕えていた料理人は職を失った。彼らはそれぞれレストランを開いたり、またそこに雇われたりしたので、フランス料理は一般庶民のものとなっていった。革命前後を生きた食通ブリア・サバランの『味覚の生理学』(1825。邦訳『美味礼讃(らいさん)』)は、フランス料理を芸術とし、食味の精神を説いた名著として知られる。

19世紀になり、近代フランス料理の祖といわれるアントナン・カレーム、その弟子ユルバン・デュボワが出てフランス料理を一段と飛躍させた。彼らは優れた料理人であるとともに理論家でもあり、それぞれ『パリの料理人』『古典料理』といった著作を残した。また、デュボワは、それまで多くの料理を同時に食卓に並べていた方法を改め、料理を1品ずつ運ばせて味を損ねないようにするロシア式サービス法を取り入れた。19世紀後半には、プロスペル・モンタニエ、オーギュスト・エスコフィエ、フィアレス・ジルベールらの優れた料理人が出て料理の簡素化と改良を進め、フランス料理を完成させた。

今日では、生活や嗜好(しこう)の変化、また脂肪のとりすぎなどへの反省から、新鮮な材料にあまり手を加えず、濃厚なソースを控えたりする、健康的で簡素なヌーベル・キュイジーヌ(新しい料理)の傾向が一般化しつつある。

フランス人が磨き上げたこの優れた料理は諸外国にも紹介され、中国料理とともに世界中の人が賞味するところとなっている。日本でも明治初年に西洋料理店が開かれて以来、大正、昭和とさらに発展して、今日のような不動の地位を占めることとなった。

[小林文子]

食生活

フランスは大西洋と地中海に面し、温和な気候風土に恵まれており、農産物、畜産物、そして水産物など豊富である。これらの諸条件が料理によい素材を提供している。食生活は、よい素材すなわちその土地の産物と、古代ローマ文化を基盤に才能豊かな料理研究家たちのたゆまぬ研鑽(けんさん)によって発達してきた。フランスの食生活にはワイン、香辛料、ソース、チーズなどが重要な役割を果たしている。フランス第一の特産物であるワインは、料理と切っても切り離せない関係にある。またワインは飲む目的だけでなく、料理の味をよくするためのだいじな素材である。香辛料は原形の葉や実をグラインダーでひき、調理の際はひきたてを用いる。パセリの茎、こしょう、ローリエ、セロリ、ナツメグ、サフランなどは代表的なものであり、2~3種類をあわせて用いることにより、料理に微妙なふくよかな味をつくることができる。またフランス料理では、ソースがその料理の味を決定する重要な役割を果たしている。ソースにはなによりも細心の注意を払うといっても過言ではない。フランス人は牛乳は朝食のコーヒーに入れるぐらいで、多くの牛乳はチーズにつくりかえられる。したがって、食生活でのチーズの役割は大きく、いろいろな種類のチーズが食事の後段に供され、もっともだいじな食品の一つになっている。フランス料理は家庭料理としても発達してきており、伝統的なよい料理を守って、親から子へと受け継がれている。

[小林文子]

献立

献立とは料理の順序であり、献立を記したものを献立表という。現在の献立のモデルを示したのは前述のデュボワで、のちにエスコフィエが献立の書1巻を書いて献立のつくり方が決まったという。献立には、朝食、昼食、夕食、お茶の会、カクテルパーティーなど、それぞれの目的に適したものがある。もっとも正式の献立は正餐(せいさん)dînerで、宴席などに利用されている。食事の進行に伴って各種の酒が出されるが、食欲増進用に食前に飲む酒をアペリチフapéritifという。

料理の供される順序を普通、コースという。正餐のコースを次に示す。料理とともに供されるワインについては後出〔ワイン〕参照。

(1)オードブルhors-d'œuvre オードブルには生(なま)ガキ、キャビアなどの珍味や薫製品、酢漬け、油漬けなどにした魚類・肉類・野菜類やサラダなどがある。これら冷前菜は主として昼食に使い、多くの場合、数種盛り合わせて供する。オードブルは冷前菜が主であるが、ほかに温前菜を用いることもある。

(2)スープsoupe 正餐にはかならず澄んだスープ(コンソメconsommé)を出す。

(3)魚料理poissons 淡泊で消化のよい魚貝類の料理が出る。

(4)肉料理entrée 魚料理に続いて献立の中心となる料理で、濃厚な味のアントレ(肉料理)が出る。

(5)蒸し焼き料理rôti 鳥獣肉を大きな塊のままオーブンで焼いた料理で、ローティという。

肉料理とローティの間には、ソルベsorbet(洋酒入り氷菓子、英語ではシャーベット)が出される。サラダは肉料理といっしょに供されるが、野菜料理は色調はもちろん、味の調和、栄養のバランスなどでたいせつな脇役(わきやく)である。サラダにはフレンチソース、すなわち酢油ソースが添えられる。

(6)アントルメentremets スフレ、プディングなどの温かいものと、アイスクリーム、ババロア、ゼリーなどの冷たいものがある。

(7)チーズfromage 普通は3、4種のチーズを取り合わせて供することが多い。フランス人はこのチーズを、献立のなかで非常にたいせつにしている。

(8)果物fruit 季節のフルーツを盛り合わせて出し、客は好みのものを選ぶことができる。

(9)コーヒーcafé 献立の最後を締めくくるコーヒーは、普通のコーヒーカップの2分の1の小型(デミタスカップ)を使い、コーヒーの濃度は普通の2倍の濃さにして供される。このコーヒーは別室で供されることもある。

献立は、簡単なものから高度なものまで千差万別であるが、だいじなことは料理の組合せと、勧め方の順序である。一般のフランス家庭の献立は簡単で、朝食はパン(クロワッサン、ブリオッシュ、バゲットなど)と、牛乳をたくさん入れたカフェ・オ・レですます。昼食はオードブルと肉料理1品、チーズか菓子ぐらいである。夕食も平常は、スープ、肉料理、サラダと、チーズか菓子または果物ぐらいである。

[小林文子]

ワインVin

西洋料理は、料理とともにワイン類が供される。ワインによって料理をさらに楽しむことができて、食卓のワインは欠くことのできないものである。ワインの種類は多く、それぞれの料理に適したものを選ぶことによって、料理との調和の粋を味わうことができる。

(1)オードブル 白ワイン、とくに辛口の白ワインは酸味があって無難である。

(2)スープ スープにはワインを省いてもよい。用いる場合はロゼワインか白ワインがよいが、前菜のワインをそのままスープとともに飲み続けてもよい。また、シェリーをスープの中に入れて食するのもよい。

(3)魚料理 ソースをあまり使用していない簡単な魚料理には、白ワインまたはロゼワインがよい。濃厚なソースを使用した魚料理には、酸味、芳香に富むこくのある上質の白ワインが望ましい。

(4)肉料理 子牛、子羊、豚肉などのロースト、土鍋(どなべ)料理などには、軽いタイプの赤ワイン、ロゼワインがよい。ビーフステーキ、ローストビーフ、鉄板焼き、バーベキューなどの赤身肉には、こくのある赤ワイン、とくに熟成された赤ワインの上等品がよい。白身肉には、赤身肉よりも風味のあるワインがあう。

(5)家禽(かきん)・野禽(やきん)類 シチメンチョウ、ニワトリなど家禽類のロースト、煮込み料理などには、軽いタイプの赤ワインか中程度のものがあう。脂肪の多いものには、渋味とこくのある上等の赤ワインがよい。野禽類には赤ワインでも渋味の強いものが最適であるが、比較的柔らかい野禽肉には、少し軽いタイプの赤ワインがあう。

(6)チーズ フランスでは食事の締めくくりはチーズである。食事中飲んだ赤ワインでもよいのだが、とくに晩餐の内容によっては、そのチーズに最適のワインを飲みたいものである。カマンベールなどの柔らかいチーズには熟成した赤ワインがよい。クリームチーズには甘口の白ワインやロゼワインが望ましい。プロセスチーズには白ワインの辛口やロゼワイン、または赤ワインの渋い熟成したものがあう。

(7)果物、デザートとワイン プディング、洋菓子、アイスクリームなどには、甘口の白ワインまたはシャンパンがよい。

[小林文子]

珍味

フランスにはフランス各地で選び抜かれ、育てられてきた珍味があり、フランス料理をさらに世界に誇りうるものにしている。

(1)フォアグラfoie gras ガチョウの肝臓。フォアとは肝臓、グラは脂肪のことで、脂ののった肝臓のことである。上等のブランデーやワインなどに漬け込んで料理に用いることが多い。高価な世界的珍味の一つである。

(2)トリュフtruffe セイヨウショウロというキノコで、球形で色は黒く、とくにペリゴール地方産のものは品質も上等である。これは土の中でできるもので、ブタやイヌなどを訓練してその嗅覚(きゅうかく)を利用して掘るという珍しい採集法をとっている。非常に高価なものだが、香りが強いので、エスカルゴ、肉類、エビなどに調和する味をもっている。高級料理のつけ合せや飾りなどに用いられる。

(3)エスカルゴescargot 食用カタツムリのことで、ブルゴーニュ地方に産するものが最良品とされる。殻付きのままゆで、身を取り出し種々の料理に使う。一例をあげると、殻に詰めたエスカルゴの上に、バターにパセリとレモン汁を練り混ぜたものを置き、殻ごとオーブンで焼いた料理がある。身を出すための特別なカタツムリ専用のさじもある。

[小林文子]

地方料理

フランスの国土は地中海と大西洋にまたがり、温和な気候と風土に恵まれて、農産物、畜産物、水産物とも豊富である。各地方に産するこれらのよい素材によって、世界に名高い名物料理がつくられている。

(1)プロバンス地方 この地方にはオリーブ油、ニンニク、トマトを用いた料理が多い。魚貝類をサフラン、トマト、ニンニク、オリーブ油で調理したブイヤベースは、この地方の代表的な鍋(なべ)料理で、世界的に有名である。

(2)アルザス地方 ドイツに隣り合ったこの地方には、ドイツ料理に近いものが多い。シュークルート・ガルニは、シュークルート(糸切りキャベツの塩漬け)をソーセージやブタの塩漬けとで煮上げたもの。フォアグラも有名である。

(3)ロレーヌ地方 この地方が起源とされるパイ料理の一種、キッシュがある。

(4)リヨネーズ地方 オニオン・オー・グラティネ(タマネギのスープグラタン)など、おいしいスープがつくられる。また、リヨン風とよばれる料理には、ほとんどの場合タマネギが使われている。

(5)パリ周辺 パリを中心としたイル・ド・フランスには、あらゆる地方の料理が集まっている。各種の野菜栽培が行われ、野菜料理が発達している。

(6)ラングドック地方 ポトフ(牛肉の塊とニンジン、ポロネギ、カブ、ジャガイモなどのスープ煮)や、ザリガニのスープなどが代表的な料理である。この地方ではオリーブ油とニンニクを使った料理が多い。

[小林文子]

テーブルマナー(食事作法)

食事作法とは、食事を順序に従って、美しく楽しく食べるマナーである。他人に不快感を与えず、自分も楽しくすることである。

(1)オードブル 多くは献立の初めに出て、控室でカクテルなどとともに給仕されることが多い。食卓では、美しく盛り付けた大皿を給仕人が持ち回る。大きなフォークとスプーンを添えてあるので、スプーンを右手にフォークを左手であしらいながら皿にとる。いちばん外側のナイフ、フォークでいただく。

(2)スープ スープからが料理コースである。大きなスープ容器に入れ、スプーンを添えて運ばれるので、各人がスプーンを右手にとって1杯半ぐらいの量をスープ皿に注ぐ。浮き身は別に給仕人が持ち回ることもある。右手でスープスプーンを持ち、左手はスープ皿の縁に添えて、先方から手前に向けてスープをすくい、口にはスプーンの先から上手に流し込む。イギリス風では手前より向こう側へすくい、口の高さまで持ち上げてスプーンの丸い部分を唇にのせ、口の中に流し込むようにする。皿の中のスープが少なくなったら、フランス風だと皿を手前に、イギリス風は皿を先方に傾けて、スープを口に運ぶ。

(3)魚料理と肉料理 魚や肉は左の端をフォークで刺して、ナイフで少しずつ切り取り口に入れる。

(4)サラダ料理 正餐の献立では、サラダ用皿と専用フォーク、ナイフが用意されている。給仕人がサラダボウルに生野菜(主としてレタス)を入れ、ソースとともに供する。

(5)チーズ、果物類 食事の終わりには、チーズや果物が出る。このときに、銀器またはガラス器に入れた水を出す。銀器をフィンガーボウルというが、指先を洗うために用いるのである。

最後にコーヒーや消化促進酒は食堂または客間で出される。食後のコーヒーには、砂糖を入れても牛乳やクリームは入れないのが正しい。砂糖が角砂糖なら、カップに早く入れておく。泡が出終わるまでは、スプーンでかき回してはいけない。ナプキンはあまりきれいに畳まず、食事が済んだらそっと卓上に置く。食事がすっかり終わったら、主人は客にできるだけ上等のたばこを勧めることが礼である。それまでは、会食者は絶対にたばこは控えねばならない。食事が終わり、コーヒーも喫し、いちおう談話が終わったら、会食者は機をみて挨拶(あいさつ)して帰る。

会食では、以下のことに注意する。

(1)ナプキンは全員が着席してから膝(ひざ)の上に置く。

(2)足は組まないこと。肘(ひじ)はつかないこと。

(3)ナイフ、フォーク類は外側から順に使う。食べるのを休む場合は、皿の縁に八の字形にかけて置き、食べ終わったら、ナイフは刃を内側に、フォークは先を上に向けて、皿の右に斜めにそろえて置く。

(4)談話は明るい話題を選び、宗教上の話や堅苦しい会話は避けること。

(5)食事中は席を離れないよう心得ること。どうしても中座する必要がある場合は、ナプキンをかならずとって椅子(いす)に置く。

(6)みだりに大声で話さないようにする。

(7)食卓のパンは指先で目だたぬようにちぎって、バターをつけて食べる。

(8)食事中は音をたてないように食べること。

そのほか、服装なども会食にふさわしいものを控え目に選ぶのは、おくゆかしいことである。

[小林文子]

『イブ・チュリエ著、辻静雄監修『日本版フランス料理百科』全3巻(1986・白水社)』▽『小野正吉著『小野正吉フランス料理 1~3』(1981~85・柴田書店)』▽『クエンチン・クルー著、木場巳雄・小野村正敏訳『フランスの大料理長たち』(1983・三洋出版貿易)』▽『ブリア・サバラン著、関根季雄・戸部松美訳『美味礼讃』上下(岩波文庫)』▽『フランソワ・ルリ著、小松妙子訳『フランス料理』(白水社・文庫クセジュ)』

改訂新版 世界大百科事典 「フランス料理」の意味・わかりやすい解説

フランス料理 (フランスりょうり)

フランスの産物を利用し,フランス人の手によって作られ,フランス国内で発達してきた料理をいうが,広くは他の国々で作られているフランス風料理をも含む。長い歴史の間に磨き上げられた高度な調理法と洗練された味をもち,西洋料理の代表として世界中に広まっている。

特徴

まず第1に材料が豊富なことがあげられる。フランスは気候が温暖で肥沃な土地に恵まれているため,穀物,野菜,果物などはその種類,産出量ともに多い。酪農も盛んで牛,豚,羊などの肉類をはじめバター,チーズ,生クリームといった乳製品にもすぐれている。また大西洋,ロアール川などからの魚介類にも事欠かず,秋から冬にかけてはシカ,ウサギ,キジ,イノシシなどの猟鳥獣も食卓にのぼる。さらにフォアグラやトリュフ,エスカルゴ,カエルといったフランス料理独得の材料があり,牛の胃,子牛,子羊の腎臓や胸腺,脳みそなどの内臓類までくふうをこらした調理法で美味な料理に仕上げている。

次に,これら多彩な材料を生かす優れた調理法があげられる。材料を巧みに組み合わせ,さまざまな調理法を用いて作られる料理の種類の多さはフランス料理の大きな特色である。効果的に用いられる香辛料(スパイス)や香草(ハーブ),さらに数百種もあるといわれるソースがそれらを一段と変化に富んだものとし,さらにブドウ酒が料理を引き立てる。

最後に,食べ物に対して貪欲なまでに旺盛な好奇心をもつフランス人の国民性も忘れてはならない。ただおいしいものを食べるだけではなく,料理を引き立てる器やサービス,マナーまで含めて,より豊かな食事を追求し続けた結果,彼らはそれを食文化にまで築きあげたといえるだろう。国家的な立場からも,料理を文化の重要な一面として保護育成しようとする政策が見られる。その一つがMOF(フランス最優秀職人Meilleurs ouvriers de France)指定の制度である。これはフランス文化とその伝統を守り育てようとする意図のもとにすぐれた職人を顕彰しようとするもので,他の分野と並んで料理の分野もその指定の重要な対象とされている。

歴史

フランス語で書かれた最初の料理書の出現をもって,フランス料理の出発点とするならば,それは中世末期のことになる。つまり,シャルル5世の料理長になったタイユバンTaillevent(1326?-95)の《ル・ビアンディエLe viandier(食物譜)》がそれである。この本の内容から推定すると,中世の料理は煮込み,濃厚なスープ,パイ料理などが中心で,材料がなんであったかわからぬほどに突きつぶし,これに多種かつ多量の香辛料を加えたピュレー状のものが多く使われたことがわかる。それ以後のフランス料理の流れは,各時代の傑出した料理長たちが書き残した調理法の記述によって,かなり詳しくたどることができる。それらをみると,時代を下るにつれて,より少ない香辛料を用い,より材料本来の味を引き出すこと,一言でいえば〈料理の簡素化〉が追求されている。

16世紀半ばにアンリ2世とイタリアのメディチ家のカトリーヌとが結婚したが,この結婚がフランスにもたらした影響は,食生活の面でもきわめて大きいものがあった。当時のイタリアは文化各面での先進国であり,そのすぐれた調理技術や目新しい食物が,洗練されたマナーとともに輸入され,これがいわばフランスにおける食卓のルネサンスのはじまりとなった。フランスを軍事的,文化的に世界の大国にしたルイ14世の治世以降,豪奢(ごうしや)な宮廷料理は目覚ましい発達をみせる。イギリス,オーストリア,ロシアなど他国の料理を吸収,消化する一方,フランス料理とその食卓マナーは全ヨーロッパに大きな影響を与えた。フランス革命によって社会は激変し,それまで王侯,貴族のお抱えであった料理人たちが生活の手段としてレストランを始め,大宴会の料理を主体とする宮廷のそれとは異なって,多くの客のさまざまな好みに合わせて料理を提供するようになった。レストランは急速に発達し,宮廷にかわって美食追求の場となった。

帝政時代,それにつづく王政復古の時代になると,レストランの隆盛と並行して,上流社会の間に前代の宮廷料理が洗練された形で復活した。そうした場で活躍したカレームMarie-Antoine Carême(1784-1833)は,調理技術の整理,統合,献立の簡素化を目ざし,近代フランス料理の基礎を築いた。こうした宮廷料理とレストラン料理との二つの流れを総合し,現代フランス料理の体系化を果たしたのは,19世紀末に活躍したエスコフィエAuguste Escoffier(1847-1935)であった。20世紀に入って,料理の簡素化はさらに進められ,材料そのものの持味を生かす方向が主流となる。とりわけ1960年代から始まった,調理時間をできるだけ短縮したり,以前はとり入れられていなかった蒸すという技術を多く用いたり,ソースに生クリームやバターをあまり使わずにさらっとした軽いものにするなどの傾向(ヌーベル・キュイジヌnouvelle cuisine)はほぼ定着しつつあるといっても差し支えあるまい。

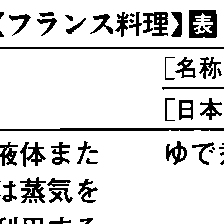

調理法と献立

フランス料理の基本的な調理法を材料の火の通し方によって分類すると表のようになる。

日本でフルコースと呼ばれるフランス(西洋)料理の正餐(せいさん)(ディナー)の献立を,出される順に説明すると次のようになる。(1)オードブル,(2)スープに,(3)魚料理が続く。魚そのものが淡白なので,調理法,ソースなどでさまざまな変化がつけやすい。海水魚,淡水魚,エビ,貝類のほかカエルの料理も含まれる。(4)アントレentrée 献立の中心をなす温かい肉料理。ステーキのほか,蒸焼き,蒸煮などさまざまな調理法が用いられる。牛,子牛,子羊,鶏,カモなどの鳥獣肉が主だが,猟鳥獣や内臓料理の場合もある。(5)ソルベ 英語ではシャーベット。アントレとローストの間に口直しとして出されるため,甘みをおさえてある。(6)ロースト 鳥獣肉を大きな塊のままオーブンで焼いたもので,フランス語ではロティと呼ぶ。最近は肉料理はローストかアントレのいずれか1品だけのことが多い。その場合ソルベは魚料理と肉料理の間で出される。ローストあるいはアントレとともに(7)サラダが出され,(8)デザートでしめくくられる。なお,レストランで料理を選ぶ場合などは,必ずしもこのコースにこだわる必要はなく,オードブルかスープで始めて,主料理は魚か肉のどちらか1品,そしてデザートの計3品を組み合わせるのが一般的になっている。

これらの料理を一段とおいしく味わうために,食事の進行に伴って各種の酒が出される。食前酒はアペリチフと呼ばれ,食欲を促す効果がある。シェリー酒,ベルモット,マデイラなどのほかカクテルも用いられ,おつまみなどとともに別室で出されることもある。食事中には各料理に合ったブドウ酒を飲む。オードブルにはすっきりした辛口の白ブドウ酒,とくにキャビアやフォアグラにはシャンパンが合う。スープのときはブドウ酒を飲まない。魚料理には辛口かやや辛口の白ブドウ酒が一般的であるが,ソースや煮込みに赤ブドウ酒を使った場合は赤ブドウ酒が合う。肉料理では,牛や羊などの赤身の肉には赤ブドウ酒,子牛,鶏,豚など白っぽい肉には軽い赤ブドウ酒または白ブドウ酒を飲む。ドレッシングなどで酢を用いたサラダには,ブドウ酒は合わない。デザートには甘口の白ブドウ酒やシャンパンが合う。全般的に,白から赤へ,辛口から甘口へ,軽いものからこくのあるものへと変えていく。ただし,以上はあくまでも原則で,シャンパンやロゼで食事中を通したり,主料理に合わせた1種類だけ飲んでもかまわない。食後酒はディジェスティフdigestifと呼ばれ,消化促進のためのもので,ブランデー,ウィスキー,リキュールなどが用いられる。

テーブルセッティング(食卓の作り方)

会食の目的,料理の種類などによって多少の相違はあるが,基本的には次のようになる。1人分70cmの幅を基準にして,必要なスペースを決める。食卓の上に食器を置くときに音の立たぬよう,フランネルなど厚地の布を敷き,その上にテーブルクロスを掛ける。正式には純白の麻地のものを使用し,端を30cmほど垂らして掛ける。ナプキンも同じ布のものを用いる。盛花は食卓の中央に置き,低めにいけ,香りの強い花や花粉の散りやすいものは避ける。席順は会食者の地位,年齢などを考慮して決めるが,原則として入口から遠く,暖炉や飾棚のあるほうが上座とされる。その日の主人(ホスト)と女主人(ホステス)が向かい合って着席し,それぞれの右側が主客の席,その両側に男女交互に,夫妻,兄弟姉妹は隣席にならぬようにして席を決める。またサービスは席順に従って行われ,主人と女主人は最後となる。

次に食器の並べ方は,まず女主人の席の中央,食卓の端から5cmほど内側に位置皿を置き,それから左右に70cm間隔で客の数だけ位置皿を並べる。位置皿はふつう肉料理用の皿を用い,そのままオードブル,またはスープの敷皿に使うことが多い。ナプキンは畳んでこの上に置く。ナイフ,フォーク,スプーンは位置皿の左右に料理の数に合わせて並べる。右手に持つものは右側に,左手に持つものは左側に,いずれも外側から順次使うように並べる。パン皿はフォークの左上にバターナイフを添えて置き,グラス類は右から白,赤のワイン,水,シャンパン用の順に並べる。

テーブルマナー(食卓作法)

テーブルマナーは,本来食事を楽しむために生まれた約束事であり,他人に不快感を与えず,自分も気持ちよく食べるための心がけである。

主催者は食堂に入る前に,ディナーパートナー(隣合せに座る客)になる男女をそれぞれ紹介しておく必要がある。食堂へ入ったら定められた席にいすの左側から入って座る。いすに深く腰掛け,食卓との間隔は握りこぶし程度にし,上体は前かがみにならぬようにする。料理の運ばれるころに,ナプキンを二つ折りのまま,折り山を手前にしてひざの上に広げる。中座するときはナプキンをいすの上に置く。食事が終わったあとは,むぞうさにまとめて卓上に置く。ナイフ,フォーク類は,外側から順に使う。食べるのを休む場合は,皿の縁に八の字形にかけて置き,食べ終わったら,ナイフは刃を内側に,フォークは先を上に向け,皿の中央の右寄りに斜めにそろえて置く。

料理の食べ方の要点を記すと,スープは,左手を皿に添え,一般にスプーンを手前から向こう側に動かしてすくうが,反対にしてもよい。飲み終わったらスプーンの柄を右に,食卓の縁と平行に皿の上に置く。パンは,一口ずつ手でちぎり,そのつどバターをつけて食べる。魚料理は,骨つきの場合,中骨にそってナイフを入れて身をはずして食べ,表身を食べ終わったら,中骨をはずして裏身を食べる。はずした頭や骨は皿の向こう側にまとめる。肉料理は,左端から一口分ずつ切りながら食べる。骨つきの鶏肉などは骨にそってナイフを入れ,骨をはずしてから食べる。アントレ,またはローストまでの肉料理が終わると,食卓は一度全部片づけられて,デザートコースに入り,果物,菓子,コーヒーが供される。果物は,盛り合わせてある場合は好みのものをとり,なるべく指を使わず,ナイフとフォークで食べる。フィンガーボールが出た場合は,果物を食べ終わったところで片手ずつ指先を洗い,ナプキンでふく。食事中を通して料理や飲物をサービスされる際,要らないものは断るようにし,皿やグラスにサーブされたものは残さないようにするのがエチケットである。

執筆者:辻 静雄

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「フランス料理」の意味・わかりやすい解説

フランス料理【フランスりょうり】

→関連項目ディナー|無形文化遺産保護条約

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典(旧版)内のフランス料理の言及

【西洋料理】より

…西洋料理に共通する特色としては,獣鳥肉を主材料とすること,油脂類,香辛料を多く使うこと,穀物をおもにパンの形で粉食することなどがあげられる。

[欧米各国の料理]

(1)フランス料理 西洋料理を代表するもので,変化に富んだ優れた料理法が発達し,他の国の料理にも大きな影響を与えている。現在,イギリス,アメリカをはじめ各国で,正餐(せいさん)(ディナー)にはフランス料理が用いられることが多い。…

【パーティ】より

…フランス革命後,ソアイエAlexis Benoît Soyerのようなフランス人シェフの移住が増し,彼らがディナー・パーティに腕をふるった。料理を一度にテーブルに出さずに順を追って供するフランス風の食べ方や,フランス料理やワインが,パーティを通じてイギリスの上流・中流階級の間に広まった。貴族の大パーティともなると,名士のスピーチとともに食事のメニューが翌日の新聞にのることもあった。…

※「フランス料理」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...